濟南黃河濼口的歷史文化記憶

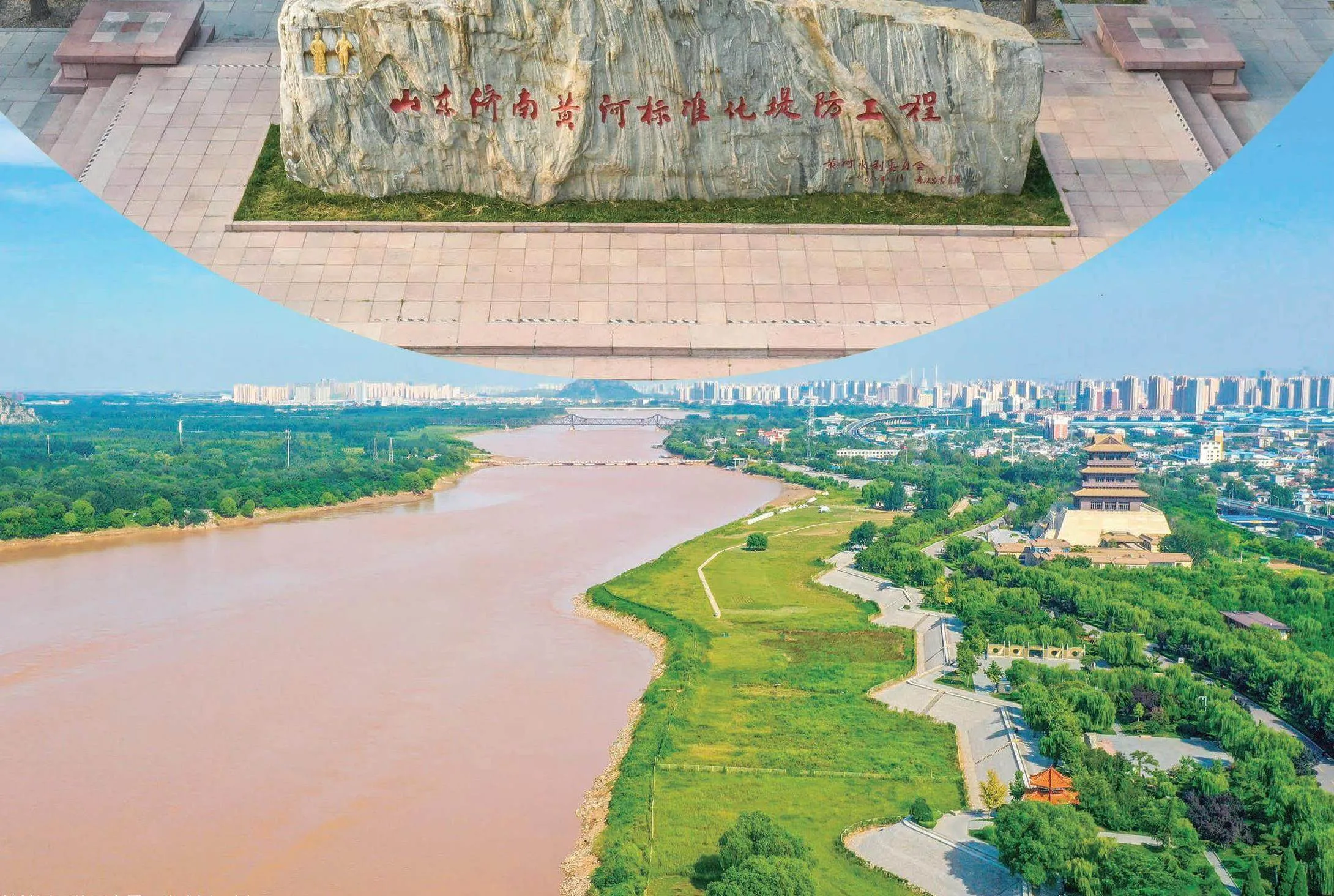

黃河從濟南市區穿城而過。從空中俯瞰,緊靠天橋區北部的三四千米堤防,臨河一側建有鋸齒狀的砌石工程,緊緊護衛著黃河大堤,這便是黃河下游著名的濼口險工。

濼口險工之所以著名,除了它所處位置險要、防汛不容有失之外,還在于它具有悠久的歷史和深厚的文化底蘊。

濼口險工始建于清光緒十六年(1890年),也就是說,是在清咸豐五年(1855年)黃河在河南蘭考決口改道、形成現行河道35年后修建的。其實,在此之前,“濼口”早已載入史冊并名揚四海。

濼口,因古濼水流入濟水的匯合口而得名。濼水源于濟南西南部的趵突泉,公元前694年,“公會齊侯于濼”(《春秋》桓公十八年)中的“濼”,即為濼口,是濟南見于記載最早的地名。濟水乃古“四瀆”之一,最早見于商湯所作《商誥》(約公元前1600年)。由于《商誥》是在追述大禹治水歷史時提到的“四瀆”,所以濟水極有可能在大禹治水時期(約公元前2070年,距今4000多年)就已經出現,可謂歷史悠久、源遠流長。

魏晉以后,濟水又名清河,其在今河南境內黃河以南的河道淤漬干涸,下游則以魯西湖區與汶水為主要補給源。北宋熙寧年間(1068—1077年),河絕澶州,入清河,濟水下游始稱大清河。清咸豐五年(1855年)河決河南蘭考銅瓦廂,奪大清河入海,濟水徹底消失。由此可見,濼口見證了濟水的演變過程,黃河濼口段也成為名副其實的“三河故道”。

濼口,還曾是濟南的重要水路碼頭。早在漢代,濼口就是濟水沿岸上的重要碼頭。至明清時期,由于支撐濼口碼頭的大清河上達內陸,下通大海,且向西三百里與運河重鎮張秋相連,濼口碼頭發展到鼎盛時期。明《歷乘》云:“濼鎮,城西北二十里,商人貿易之處,膠萊分司駐焉,鵲山高峙,大清東流,樓船往來,亭閣飛甍,誠一巨鎮。”清咸豐五年(1855年),黃河改道至此,濼口一變而為黃河重鎮,黃河航運進一步發展,集市貿易興盛,鎮中商店林立,素有“小濟南”之稱。另據《濟南市天橋區志》記載,在清末民初濟南的濼口港成為水路、公路、鐵路貨運的中轉站,沿黃河5省90個市縣所需之原鹽多由此集散,每年棉花上市季節,棉商、花客約3000人在濼口港聚集,日集散棉花10.2萬擔。可以說,濼口千年古渡見證了歷史名城濟南的興衰。

由于黃河下游河道不斷淤積抬高,河水變寬變淺,漸漸失去了航運功能,濼口碼頭也風光不再。然而,濼口以及濼口險工的知名度和歷史地位絲毫沒有降低。

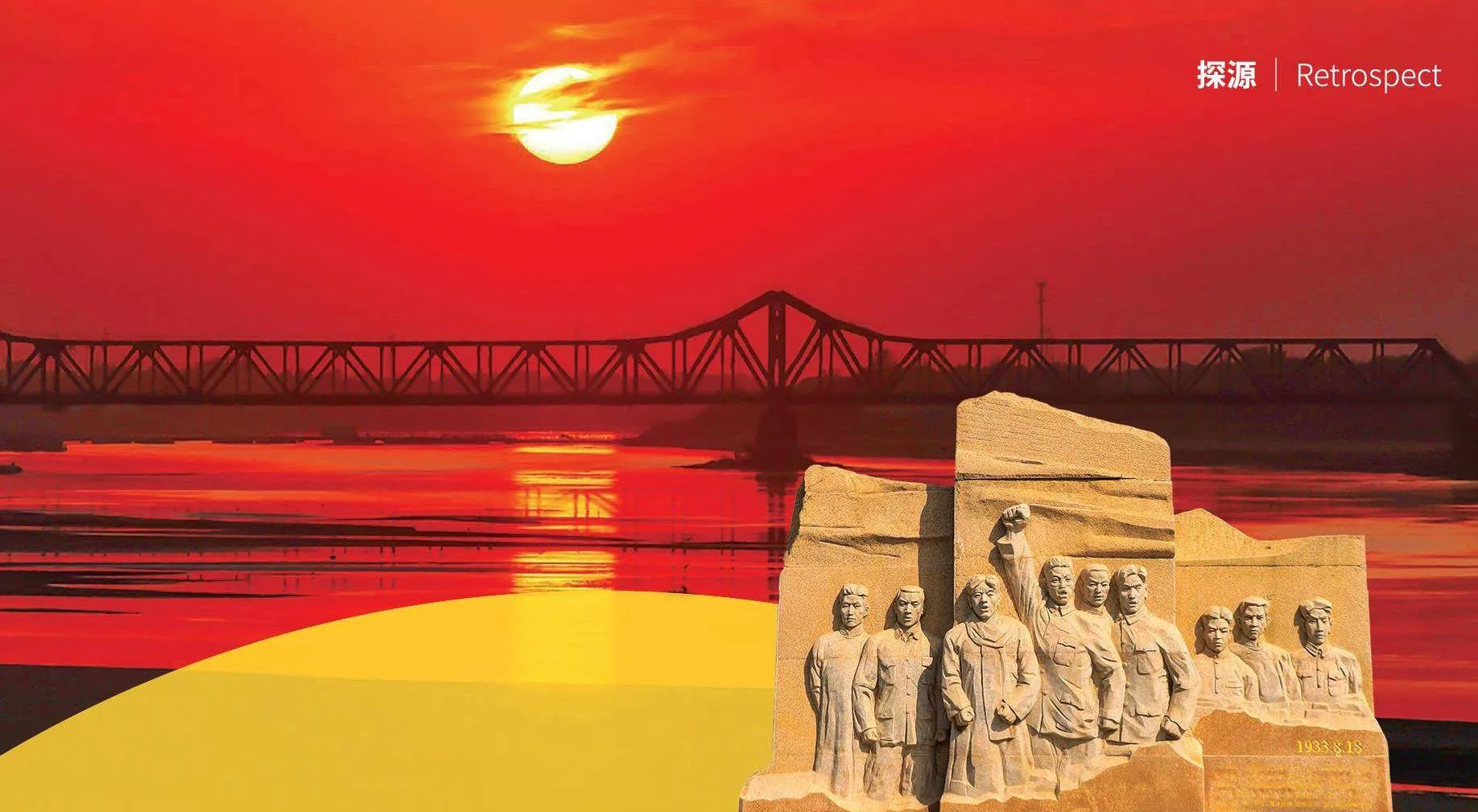

“百年鐵橋”——濼口津浦鐵路大橋(1912年建成),是黃河下游第一座鐵路橋,也是當時亞洲跨度最大的鐵路橋;“百年水文站”——濼口水文站(1919年3月啟用),是黃河干流第一個水文站,至今仍發揮著重要作用;1952年年底,黃河下游第一艘機動木船“明輪”號正式在濼口碼頭啟用,終結了人力船和纖夫拉纖的歷史;1988年,濼口浮橋建成通車,這是黃河下游最早的浮橋之一,標志著黃河擺渡時代的終結;1999年,濼口被黃委確定為全河第一批愛國主義教育基地,成為市民接受傳統教育、感知黃河文化的重要場所;2002年,首期黃河標準化堤防工程開工建設,濼口險工段被列入其中,標志著黃河治理開發提到了一個新的高度,黃河堤防建設不再只是“防洪保障線”的需要,而是具有“搶險交通線”和“生態景觀線”的功能。這一個個“第一”“最早”,無不彰顯著濼口及濼口險工的重要地位。

更讓濼口險工名聲大噪、使其進一步增加歷史厚重的是,新中國成立以來,多位黨和國家領導人都曾親臨濼口險工視察。在黨中央及各級黨委、政府的高度重視和關心支持下,濼口這個歷經滄桑的“千年古渡”和“百年險工”,伴隨著泱泱大河進入一個新的歷史時期。1992年,黃委將濼口險工列為全河“三口”(鄭州花園口、開封柳園口、濟南濼口)規劃,進行重點保護和建設。1994年,濟南市委、市政府提出了建設“百里黃河公園”的設想,將濼口險工作為公園中心區域,納入城市中、長期發展規劃。2006年,按照山東省委、省政府的要求,對以濼口險工為核心的“百里黃河風景區”進行了高標準策劃,形成了地域特色鮮明的建設方案。經過幾十年的建設,濼口險工已初步建成集水域景觀、工程景觀、歷史人文景觀于一體的綜合水利風景區。別具一格的仿古式大門牌坊,是濟南市首座以蘇式彩繪裝飾的仿古建筑,黃河著名的自然景觀悉數彩繪于牌樓額方間,正面“黃河勝境”、背面“萬里波濤”牌匾,靈動大方,令人矚目。大門前方的文化廣場,裝飾有漢白玉浮雕“二十四節氣”詩配畫和“濟南二安”(易安居士李清照、幼安居士辛棄疾)詞配畫,體現了黃河文化與濟南名士文化的融合。風景區標志性建筑“黃河龍墻”,長達50多米,龍墻上方一條金黃色巨龍騰空而起,讓人心生敬畏。景區內毛澤東視察黃河紀念地,廊腰縵回、石刻醒目、視野寬廣,環廊而行、靜謐而優雅,仿佛穿越時間隧道,讓人浮想聯翩。濟南濼口黃河文化展覽館,著重展示1946年人民治理黃河以來黃河“變害為利”的光輝歷史。濟南濼口九烈士紀念碑廣場莊嚴肅穆,這里矗立著1933年被國民黨反動派殺害的中共濟南市委書記李春亭等9位革命烈士的大型雕像。“山東濟南黃河標準化堤防紀事碑”“安瀾石”“觀瀾亭”“四瀆唯宗”石刻以及歷代治河方略石雕群等,布設于“佳木秀而繁蔭”的險工壩基之上,形成了一道獨特的文化景觀,提升了濼口黃河景區的文化品位。

黃河流域生態保護和高質量發展上升為重大國家戰略,掀開了新時代黃河治理與保護的新篇章。黃河文化是中華民族的根與魂,是中華民族堅定文化自信的重要根基,為保護傳承弘揚黃河文化、講好黃河故事,濟南市委、市政府及有關縣市(區),對濟南黃河沿線進行了前所未有的大投入、大保護、大建設,濼口險工自然是重中之重。

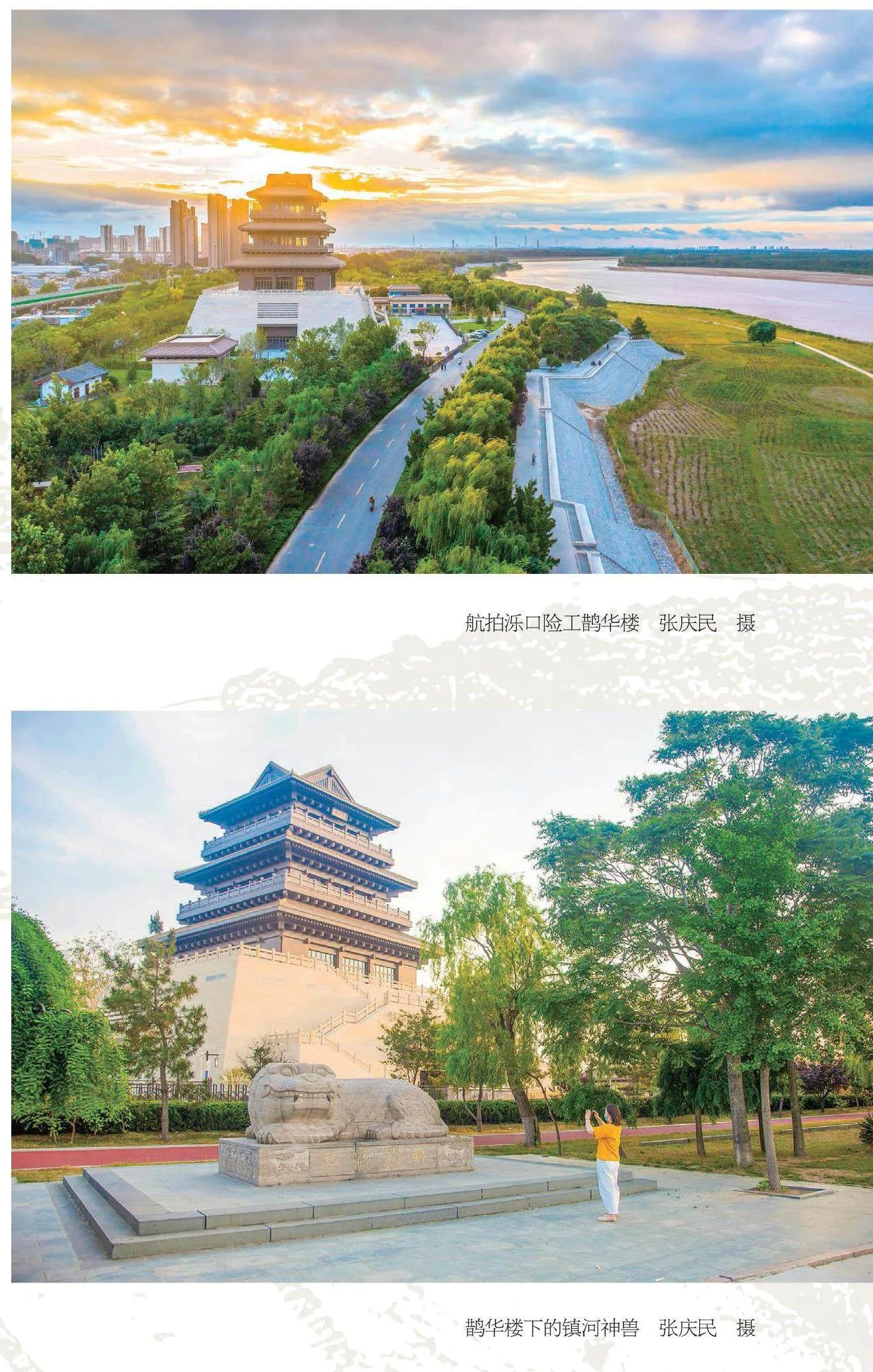

萬眾矚目的“萬里黃河第一隧”——濟南黃河濟濼路隧道,穿越濼口險工,于2021年9月29日正式通車,標志著濟南市跨河發展邁出了實質性一步,同時也拉開了濟南市從“大明湖時代”進入“黃河時代”的序幕。備受關注的鵲華樓——濟南黃河文化展覽館,于2021年11月在濼口險工落成,總建筑面積約10600平方米,主體建筑層數為5層,總建筑高度49米,其中觀景平臺高度38米。工程整體建筑采用漢唐風格,典雅大氣、雄偉壯觀。鵲華樓之名取自濟南“八景之一”的“鵲華煙雨”。而“鵲華煙雨”景觀,又因《鵲華秋色圖》而名。相傳元代著名書畫家趙孟,在濟南為官時常到濼口一帶觀賞鵲、華二山,后憑記憶畫出了傳世之作《鵲華秋色圖》。“鵲華樓”的興建,既拓展了濟南濼口的歷史文化內涵,又全面升級和豐富了黃河文化展覽館的內容。樓內布展通過現代科技和傳媒技術,呈現了博大精深的黃河文化、齊魯文化和黃河治理文化,充分展示了濟南黃河生態保護和高質量發展的成功現狀與美好前景,成為濼口險工的新地標。

千年古鎮逢盛世,百年險工正當時。愿濼口險工在文化建設方面繼續發揮引擎作用,講好新時代的黃河故事,為建設人文黃河、生態黃河、幸福黃河作出新的貢獻。