家庭康復指導多元聯合模式對腦癱兒童照顧者照顧負擔及生活質量的影響

摘 要 目的:評估家庭康復指導多元聯合模式干預對腦癱患兒照顧者生活質量及照顧負擔的影響。方法:采用隨機數表將56例研究對象分為干預組和對照組(每組28例),對照組由專業治療師開展傳統家庭康復指導服務,干預組在前者基礎上建立“專業治療師+心理咨詢師+社會工作者”家庭康復指導多元聯合團隊,實施家庭康復指導多元聯合模式干預,比較干預前后兩組照顧負擔和生活質量差異。結果:干預后干預組照顧負擔得分低于對照組,干預組生活質量得分優于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05)。結論:家庭康復指導多元聯合模式有利于減輕腦癱兒童照顧者照顧負擔,提升其生活質量。

關鍵詞 腦癱兒童;照顧者;多元聯合模式;照顧負擔;生活質量

中圖分類號:R742.3 文獻標志碼:A 文章編號:1006-1533(2024)18-0058-05

引用本文 朱晶晶, 周儉芳, 黃華玉, 等. 家庭康復指導多元聯合模式對腦癱兒童照顧者照顧負擔及生活質量的影響[J]. 上海醫藥, 2024, 45(18): 58-62.

基金項目:2019年度上海市徐匯區醫學科研項目(SHXH201927)

Impacts of family rehabilitation guiding multi-joint mode on the care burden and quality of life of cerebral palsy children’s caregivers

ZHU Jingjing1, ZHOU Jianfang2, HUANG Huayu3, CHEN Yan3, JIANG Lijuan4

(1. Office of Huajing Community Health Service Center of Xuhui District, Shanghai 200231, China; 2. General Practice Department of Huajing Community Health Service Center of Xuhui District, Shanghai 200231, China; 3. Rehabilitation Department of Huajing Community Health Service Center of Xuhui District, Shanghai 200231, China; 4. Rehabilitation Department of Jiangchuan Community Health Service Center of Minhang District, Shanghai 200240, China)

ABSTRACT Objective: To evaluate impacts of family rehabilitation guiding multi-joint mode intervention on their quality of life and care burden of the cerebral palsy children’s caregivers. Methods: Adopting random number table, 56 research objects were divided into an intervention group and a control group with 28 patients each. The control group carried out traditional family rehabilitation guiding service, based on the former, the intervention group built up a family rehabilitation guiding multi-joint team with specialized therapists, psychiatrists and social workers, and implemented family rehabilitation guiding multi-joint mode intervention to compare the care burden and the quality of life between the two groups before and after the intervention. Results: The score of the care burden in the intervention group was lower than that in the control group, the score of the quality of life in the intervention group was better than that in the control group, and the difference was statically significant(P<0.05). Conclusion: Family rehabilitation guiding multi-mode benefits and alleviates the care burden of cerebral palsy children’s caregivers, and improves their quality of life.

KEY WORDS cerebral palsy children; caregiver; multi-joint mode; care burden; quality of life

腦性癱瘓,即腦癱(cerebral palsy,CP),是最常見的導致功能受限的癥候群[1],除運動障礙外,常伴有感知覺、認知、交流、行為障礙,以及癲癇、繼發性肌肉、骨骼問題[2]。多年來,運動療法和作業療法已極大解決腦性癱瘓身體功能受損等問題[3]。隨著《國際功能,殘疾和健康分類》(International Classification of Functioning,ICF)的推出,康復服務開始強調活動與參與的重要意義,也高度重視起環境因素對個體功能的影響[4]。

近年來,學界愈加重視起“以家庭為中心”的康復理念,腦癱兒童照顧者逐漸參與到患兒康復的全過程中。與正常發育兒童相比,大部分腦癱兒童由于其功能限制,需要長期、持續乃至終身的幫助[5],生活質量往往較差[6]。更高照護要求和照護效果的不確定性使得腦癱兒童照顧者角色被賦予更多含義。他們發揮著“驅動”或“阻礙”康復進程的雙向作用[7],研究表明,如果患兒照顧者能夠很好地適應其處境,患兒的生活質量將會隨之提高[8]。本研究旨在評估家庭康復指導多元聯合模式干預對腦癱患兒照顧者生活質量及照顧負擔的影響。

1 對象與方法

1.1 對象

本研究采用定量研究的方法,以腦癱兒童照顧者為研究對象。采用立意抽樣(purposive sampling)(即研究者根據研究目標和自己的主觀分析來選擇研究對象的方法)選取在上海市徐匯區華涇鎮社區衛生服務中心和上海市閔行區江川社區衛生服務中心接受康復訓練的56例腦癱患兒的照顧者為研究對象[9],其中上海市徐匯區華涇鎮社區衛生服務中心33例,上海市閔行區江川社區衛生服務中心23例。兩所社區衛生服務中心均為一級甲等醫療機構,均開設物理治療、作業治療、語言治療、感覺綜合訓練、推拿等服務項目。服務場所等均按標準化建設。采用隨機數表的方式將其分為干預組和對照組,其中干預組28例,對照組28例。干預組和對照組性別、年齡、籍貫、照顧時長等方面的差異均無統計學意義(均P>0.05),兩組研究對象所照護的腦癱患兒性別、年齡、醫療給付方式、康復訓練時長等方面差異均無統計學意義(均P>0.05)。

納入標準(1)為腦癱患兒的直接照顧者,且每周照護時長不低于40 h;(2)所照護患兒年齡在0~14歲;(3)所照護患兒符合全國腦癱專題研討會所制定的兒童腦癱相關診斷標準[10];(4)知曉本研究的內容和目的,同意配合并簽署知情同意書。

排除標準:(1)患兒合并有其他重大疾病;(2)照顧者在完成家庭康復指導、問卷調查、深度訪談等方面存在認知、讀寫、語言等功能障礙;(3)照顧者不能持續配合完成家庭康復指導多元聯合模式的相關任務;(4)該戶已有直接照顧者參與此項研究。

1.2 方法

建立“專業治療師+心理咨詢師+社會工作者”的跨學科團隊,于2022年1-12月對干預組開展家庭康復指導多元聯合模式干預。干預服務是異步的,即研究對象不需同時接受干預,這確保了研究對象可以根據自己的節奏完成干預。具體內容包括:(1)康復知識與技能提升服務。由康復治療師根據個體需求提供諸如平衡功能及肢體運動訓練、站立及直立訓練、飲食指導、言語等康復知識和技能的培訓,提升腦癱兒童照顧者疾病應對能力,營造從機構到家庭的康復環境,干預頻率為1次/月。(2)心理服務。由心理咨詢師提供服務,聚焦腦癱兒童照顧者的心理狀態和需求,開展諸如“認識照顧者耗竭”“自我悅納”等為主題的小組活動,干預頻率為1次/季度。(3)社會工作服務。由社會工作者提供個案服務和小組服務兩部分。個案服務根據腦癱兒童照顧者的不同需求,提供諸如資源鏈接、政策、經濟等工具性支持、構建腦癱患兒照顧者社會支持網絡、恢復腦癱患兒照顧者及家庭的社會功能等服務,個案服務的頻率為6~8次/人;小組服務融合腦癱兒童照顧者與腦癱兒童的需求,以喘息服務和個人能力提升為切入點,開展以“益起童行,一起趣玩”“家庭學苑,共同成長”為主題的服務,主題活動開展的頻率為1次/月。對照組僅專業治療師參與,開展傳統家庭康復指導服務。

本研究經過上海市臨床研究倫理委員會批準(SECCR2019-52-01)。

1.3 評價方法

1.3.1 一般情況

自制一般情況問卷以記錄研究對象相關社會人口學信息。問卷包括兩部分:一是研究對象性別、年齡、籍貫、就業情況、家庭月收入、照顧時長、與患兒關系等信息;二是研究對象所照顧腦癱兒童的性別、年齡、醫療給付方式、確診時間、康復訓練時長等信息。

1.3.2 生活質量

使用由浙江大學醫學院社會醫學教研室研制中文版健康量表(the MOS 36-item short-form health survey,SF-36),包含生理機能、生理職能、軀體疼痛、社會功能、精力、情感職能、精神健康、一般健康狀況8個健康維度共36個條目,得分0~100分,得分越高,生活質量水平越高[11]。該量表Cronbach’s α系數為0.902,具有良好的信度[12],目前已廣泛運用于不同人群的生活質量評估。

1.3.3 Zarit照顧者負擔

使用中文版Zarit照顧者負擔量表(Zarit caregiver burden interview,ZBI),該量表涉及22個條目,包含個人負擔(personal strain)和角色負擔(role strain)兩個維度,Cronbach’s α系數為0.87,信度良好[13]。ZBI量表主要對照顧者的健康狀況、經濟狀況、精神狀況、社會生活四個方面進行評估,采用Likert 5級評分法,劃分0~4分五個等級,程度逐漸增強,總分0~88分,得分越高,照顧負擔越重。

1.4 統計學方法

2 結果

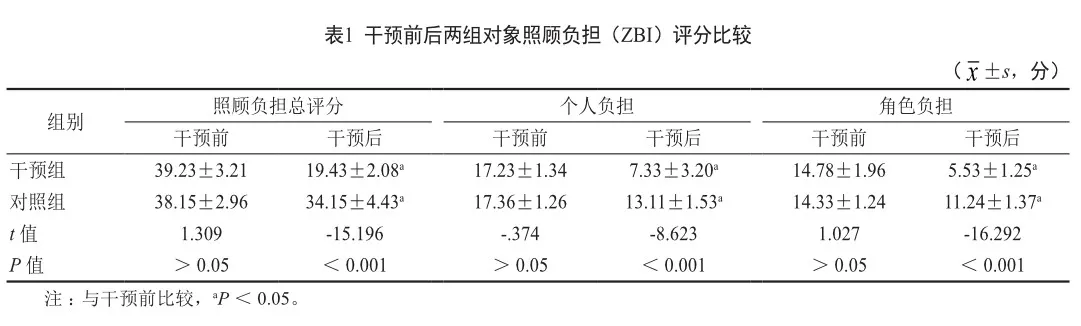

2.1 干預前后兩組對象照顧負擔評分比較

干預前兩組照顧者的Zarit照顧負擔總評分均呈現輕度負擔水平,差異無統計學意義(P>0.05);個人負擔平均得分和角色負擔得分差異均無統計學意義(均P>0.05)。干預后兩組照顧者的Zarit照顧負擔總評分、個人負擔得分和角色負擔得分均有所下降,差異均有統計學意義(均P<0.05),但干預組的Zarit照顧負擔總評分低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05);干預組個人負擔平均得分和角色負擔平均得分均低于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表1。

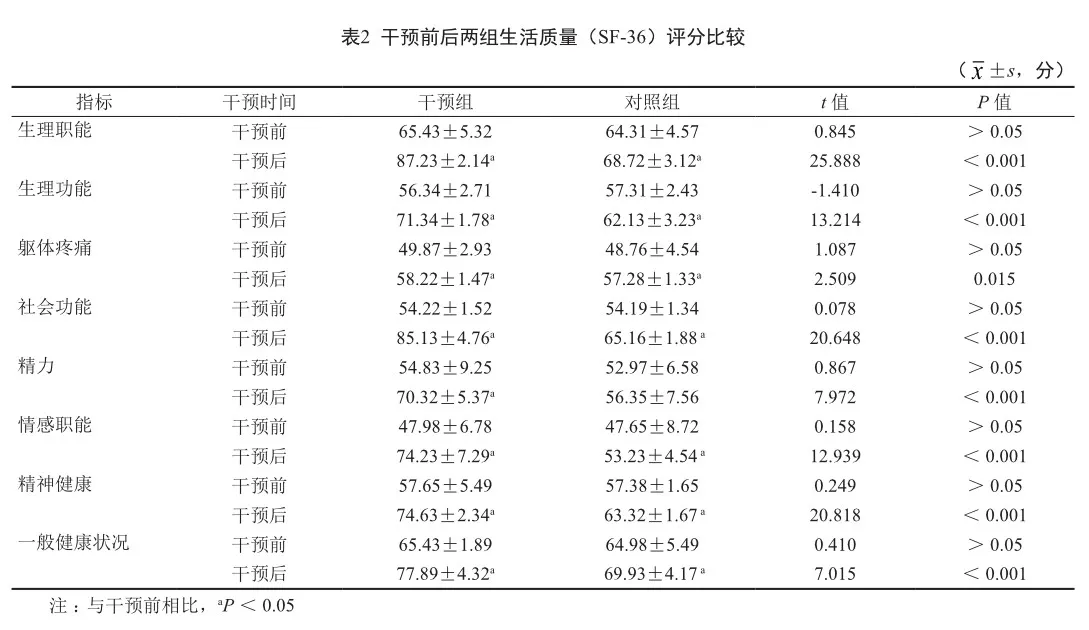

2.2 干預前后兩組對象生活質量比較

干預前,兩組照顧者在生理職能、生理功能、軀體疼痛、社會功能、精力、情感職能、精神健康、一般健康狀況8個維度的平均得分差異均無統計學意義(均P>0.05)。干預后,干預組照顧者的生活質量8個維度的得分均較干預前有所提高,差異均有統計學意義(均P<0.05),對照組除精力維度外,7個維度的得分均較干預前有所提高,差異均有統計學意義(均P<0.05)。干預后干預組照顧者的生活質量8個維度的得分均高于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表2。

3 討論

本次研究結果顯示,在實施家庭康復指導多元聯合模式干預前,兩組腦癱兒童照顧者的照顧負擔總評分均呈現輕度負擔水平,這與何欣[14]針對學齡前殘障兒童照顧負擔的研究結論相似。同時,干預前腦癱兒童照顧者生活質量8個維度的平均得分相對較低,生活質量不容樂觀,這與閆冰等[15]對腦卒中患者照顧者生活質量水平的研究結論一致。誠然,與正常兒童照顧者相比,腦癱兒童照顧者需求層次更為豐富,如微觀層面的健康狀況受損、自我認同與自我否定并行、角色失調、經濟負擔加劇、多非理性信念等;中觀層面的人際交往規模有限,社會支持網絡狹隘、面臨社會歧視與偏見、社會參與意識與能力薄弱等;宏觀層面是對于基礎公共服務、教育資源等方面的需求較大等。因而,探究并回應腦癱兒童照顧者的多元需求,為其提供有針對性的干預措施,搭建多學科合作的服務框架是十分必要的。

本次研究結果顯示,干預后干預組照顧者的照顧負擔水平明顯低于對照組,生活質量水平高于對照組,說明家庭康復指導多元聯合模式有利于減輕腦癱兒童照顧者的照顧負擔,提升其生活質量,這與劉艷玲等[16]的研究結論一致。本研究中家庭康復指導多元聯合模式的行而有效可能與以下幾點有關:(1)構建了專業人員支持體系,提供支持性服務,有利于腦癱兒童照顧者的問題得到及時的反饋與解決。(2)腦癱兒童照顧者對康復知識、技能學習有強烈的需求,照顧者在心理、情感、信息等多維度都需要支持。而干預通過康復知識與技能、心理和社會3個獨立模塊的服務,恰好能夠有針對性地回應了需求。(3)將腦癱兒童照顧者作為腦癱兒童的第一手康復資源,邀請其參與干預的全過程,共同制定目標、計劃,保障了問題解決的針對性和參與的積極性,實現了供給匹配。

本研究中家庭康復指導多元聯合模式將關注的觸角延伸至腦癱兒童的社會支持網絡,有針對性地開展服務,有效提升了腦癱兒童照顧者的生活質量水平,減輕照顧負擔。但是,目前我國的家庭康復指導多元聯合模式還處于起步階段,還存在跨學科合作中的多元主體不明晰,缺乏具有指導意義的普適性方案等問題。建議可從以下幾個角度提供服務:(1)完善頂層設計,關注腦癱兒童家庭醫療、教育等多領域的需求,探索腦癱兒童照顧者服務指南,提供規范化服務。(2)優化服務模式,積極呼吁更多的多元主體(如教育、社會大眾等)關注腦癱兒童照顧者群體,根據腦癱兒童照顧者個別化需求,提供有針對性的服務。(3)加強評估,篩選出更具效果的服務模式,更好地提升腦癱兒童照顧者生活質量水平,減輕照顧負擔。

參考文獻

[1] Gagliardi C, Maghini C, Germiniasi C, et al. The effect of frequency of cerebral palsy treatment: a matched-pair pilot study[J]. Pediatr Neurol, 2008, 39(5): 335-340.

[2] 李曉捷, 唐九來, 馬炳祥, 等. 腦性癱患的定義、診斷標準及臨床分型[J]. 實用兒科臨床雜志, 2014, 29(19): 1520.

[3] Anaby D, Korner-Bitensky N, Steven E, et al. Current rehabilitation practices for children with cerebral palsy: focus and gaps[J]. Phys Occu Ther Pediatr, 2017, 37(1): 1-15.

[4] Rosenbaum P, Stewart D. The World Health Organization International Classification of Functioning, Disability, and Health: a model to guide clinical thinking, practice and research in the field of cerebral palsy[J]. Semin Pediatr Neurol, 2004, 11(1): 5-10.

[5] Dambi JM, Jelsma J, Mlambo T, et al. An evaluation of psychometric properties of caregiver burden outcome measures used in caregivers of children with cerebral palsy: a systematic review protocol[J]. Syst Rev, 2016, 5: 42.

[6] Asa GA, Fauk NK, Ward PR, et al. The psychosocial and economic impacts on female caregivers and families caring for children with a disability in Belu district, Indonesia[J]. PLoS One, 2020.15(11): e0240921.

[7] Dusing SC, Marcinowski EC, Rocha NACF, et al Assessment of parent-child interaction is important with infants in rehabilitation and can use high-tech or low-tech methods[J]. Phys Ther, 2019, 99(6): 658-665.

[8] Cappe E, Wolff M, Bobet R, et al. Quality of life: A key variable to consider in the evaluation of adjustment in parents of children with autism spectrum disorders and in the development of relevant support and assistance programmers[J]. Qual Life Res, 2011, 20(8): 1279-1294.

[9] 風笑天. 社會研究方法[M]. 北京: 中國人民大學出版社, 2015: 131。

[10] 唐久來, 秦炯, 鄒麗萍, 等. 中國腦性癱瘓康復指南(2015):第一部分[J]. 中國康復醫學雜志, 2015, (30): 747-754.

[11] 李魯, 王紅妹, 沈毅. SF-36健康調查量表中文版的研制及其性能測試[J]. 中華預防醫學雜志, 2002, 36(2): 109-113.

[12] Ware JE Jr, Sherbourne CD. The MOS 36-item short-form health survey(SF-36). I.Conceptual framework and item selection[J]. Med Care, 1992, 30(6): 473-483.

[13] 王烈, 楊小湜, 侯哲, 等. 護理者負擔量表中文版的應用與評價[J]. 中國公共衛生, 2006, 22(8): 970-972.

[14] 何欣. 學齡前殘障兒童照顧負擔與支持性服務-基于Y機構實踐的研究[J]. 社會建設, 2019, (6): 55-63.

[15] 閆冰, 張歡歡, 劉潔, 等. 正念干預對腦卒中患者照顧者照顧負擔和生活質量的影響[J]. 河南大學學報(醫學版), 2022, 41(3): 212-220.

[16] 劉艷玲, 劉春, 田妮, 等. 生態系統理論視角下聽障兒童照顧負擔及支持性服務實踐研究[J]. 中國聽力語言康復科學雜志, 2023, (1): 92-94.