《河邊的錯誤》在鏡頭下:余華小說的影視改編與文本對話

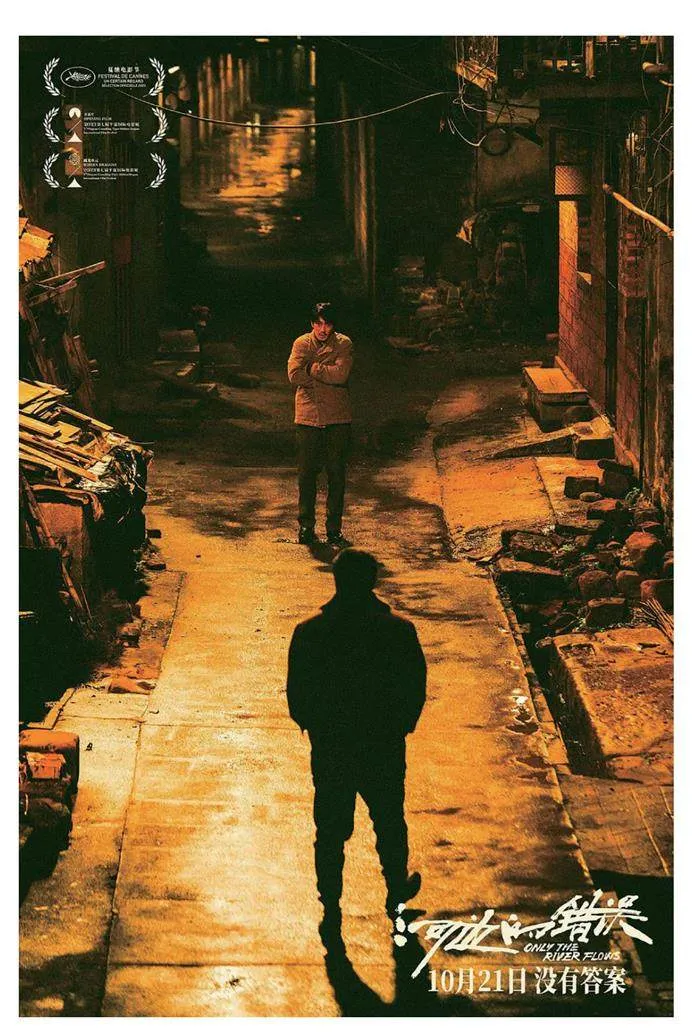

《河邊的錯誤》首次發表于《鐘山》1988年第1期,作品以先鋒派試驗小說著稱,風格荒誕戲謔。2023年10月21日,由魏書鈞執導,改編自該小說的同名電影《河邊的錯誤》在中國內地上映,同年,電影獲得第七屆平遙國際電影展藏龍單元的最佳影片獎,完成了小說到電影的華麗轉碼。電影在轉化過程中復現并拓展了原作的先鋒性和后現代意味,既忠于原作的荒誕藝術風格,又通過濃縮、寫意和延展式的改編,凸顯了導演的個人風格。追本溯源,小說《河邊的錯誤》情節撲朔迷離,本身就具有強烈的影像化色彩,從情節結構、人物塑造到語言風格,均展現出電影藝術的特點。無論是“戲仿”偵探小說的偽懸疑基調,還是人物運動軌跡的電影式鏡頭感、場面的視覺化描述,抑或是文本空缺帶來的跳接式敘事節奏等,小說中的影視審美學元素賦予了其電影化潛質,便于影像化改編呈現。

人物是敘事的重要元素,電影《河邊的錯誤》通過重塑和簡化小說人物,呈現出更為復雜的人性和社會主題。隨著情節發展,電影強化了人物沖突和辦案懸念,深入挖掘角色的精神世界,這與原作的人物塑造及情感表達存在差異。

首先,電影對受害者形象的刻畫方式不同。電影簡化了幺四婆婆與瘋子的關系,弱化了其母性形象,轉而強調她的異常心理,如對死亡的享受、被殺的愿望和對孤獨的恐懼,這些特點通過馬哲的夢境及鵝、鞭子、鞭痕等意象含蓄展現。

電影對幺四婆婆的形象塑造方法是提煉,對另外兩名死者王宏和許亮則是重塑。與原著中的粗魯形象不同,王宏在電影中被塑造成浪漫的詩人,展現出多情、脆弱又孤寂的一面。許亮則從有妄想癥的工人變為隱藏異裝癖的理發師,自殺動因從自我毀滅變為對馬哲的報復,其死成為馬哲精神崩潰的催化劑。小說強調死者和案件的外在關系,電影則重點揭示死者內心世界的秘密。這些人物的特殊癖好和私生活細節為觀眾理解兇手的作案動機提供了新視角,受害者的形象更具體,死亡原因也更現實,與小說的偶然性死亡形成了對比。

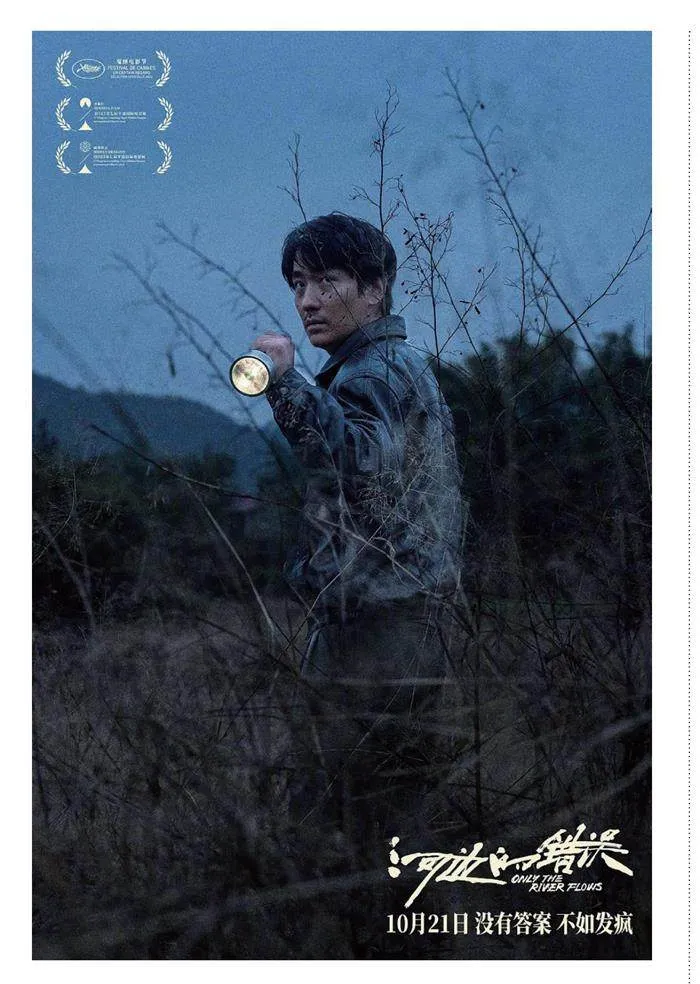

其次,電影補充了馬哲的家庭生活和工作場景,增加了他背負壓力的形象刻畫,通過煙酒習慣、家庭爭吵和異類行為暗示了他面臨的雙重壓力,預示了其精神性死亡。與小說相比,電影中的馬哲更加瘋狂和病態,如臆想自己在電影院殺人和經常出現幻覺等,同時通過增加其孩子可能有缺陷的情節,暗示了馬哲的“瘋子”基因,故事更具戲劇性。此外,電影還補充了對馬哲妻子的描繪,她對孩子的執著是馬哲崩潰的原因之一,從側面反映了馬哲的性格轉變。

電影和小說都凸顯了角色的瘋狂特質,但各有側重。在電影中,角色的瘋狂多表現為精神壓抑,在小說中則是行為上的怪異。電影更強調對主角精神狀態的細節描繪和對受害者心中秘密的微妙展現。從小說到電影,《河邊的錯誤》在人物塑造上從側重于描繪個體的非理性特征轉向更多地強調人物的社會屬性和社會關系,這一轉變反映了改編者對現實社會的深刻洞察。

在小說中,受害者、瘋子、馬哲具有模糊的個性和非邏輯的行為模式,而在電影中,這些角色被賦予了背景故事和緊密的社會聯系。異裝癖、受虐癖、瘋子等社會邊緣群體的決策和行為不再是孤立的心理表現,而是深受其所處社會環境和人際關系網的影響。異裝癖可能是出于逃避現實,受虐癖或童年創傷,瘋子則映射了社會的病態。這種改編策略提供了一種批判現實的新視角,它暗示了個體行為背后的社會因素,挑戰了觀眾對常態與異常、健康與病態的傳統認識,促進了社會對邊緣群體問題的討論和反思。

小說《河邊的錯誤》及其改編電影都通過分裂的人物、模棱兩可的事件、荒誕的情節、迷離的意境來展開想象、進行敘事。導演魏書鈞在《河邊的錯誤》中表達了他對人生、世界的獨特體悟,對原作的荒誕性進行了再現和深化;用昏暗迷幻的色彩、游移不停的手持鏡頭、不連貫的敘事方式、瞬間的表象來表現藝術性;用破碎的情感表達、情緒化的人物以及多種隱喻來講述自己的電影故事,再造了一個有別于現實世界的虛擬空間,展示了作品獨特的藝術風格。

電影延用小說中的物象、人物符號來達到象征、隱喻或反諷的修辭藝術效果。如瘋子象征無意識本性,洗衣服的舉動隱喻洗脫罪名,代表瘋子無意識的贖罪,局長隱喻權力,孩子象征天真。河邊是禁地的象征,“河邊的錯誤”意味著禁地就是錯的,而反復出現的白鵝象征真相和正義,因為只有鵝見過真兇。另外,電影還增加了多個“電影”元素,如將辦案地點設在電影院,隱喻內外世界,體現了案件偵破和電影本身虛實交織的特點以及人生如戲的主題。同時,影院的荒廢、電影招牌的墜落和燃燒的攝影機也體現了導演對電影行業的自嘲。

原作對馬哲缺少心理刻畫,電影則通過補充物象符號來隱喻馬哲的心理變化。在警局,乒乓球象征體制,馬哲扣球結束比賽,表示他想要擺脫體制束縛。合照時,馬哲穿著夾克,顯示他是異類,但后來穿上警服,象征他的態度從反叛轉變為妥協。家中缺失的拼圖暗示孩子有缺陷,而鏡子將馬哲分裂成四個面,象征他的神經撕裂。電影的開場和結尾也有隱喻,小孩追尋嫌疑人和兇手對應馬哲查案的過程,而結尾中孩子的舉止暗示了“人人都是瘋子”。

《河邊的錯誤》還利用蒙太奇剪輯打亂了時空節奏,加入了心理鏡頭和夢境場景,如馬哲在河邊殺人、在臺上領獎等情節都混合了現實與幻境,反映出問題表面解決與實際未解決的矛盾。人物狀態和語言不確定、真實與幻覺界限模糊,象征集體精神危機。影片現實和夢境交替,亦真亦假,極具荒誕性,展現了一種虛無感,與原著的客觀敘述形成了對比。在視覺效果上,電影還原了原著二十世紀九十年代的背景和地域特色,陰暗的畫面、光線和色彩以及鋼琴曲營造的陰郁氣氛,這種膠片質感暗示了人性的灰暗不明,使電影更顯詭譎怪誕。

電影整體節奏緩慢,主要通過場面渲染、象征性景物特寫、插入回放等鏡頭語言組合強化影像,營造記憶和回想意蘊。在敘事上,電影將原著的無主體話語改為個人主體話語,強化了“我”的表達,即馬哲的表達,帶有鮮明的意識流和導演風格化表達。導演對鏡頭、構圖、場面、色彩和聲音的運用,將原著的荒誕性轉化為視覺語言,展示了人物的心理狀態,營造了獨特的陰郁氛圍。此外,音樂和剪輯的配合提高了故事的情感深度,強化了觀眾的感受力。

電影通過視聽手法將小說中的抽象概念具體化,生動隱晦地表達了現實與命運的主題,引發了情感共鳴。它不僅講述了一個荒誕故事,還反映了心理不健康、形式主義、性別刻板印象等社會問題,并以超現實風格突出這些問題。同時,電影對人性的探討和個體境遇的描繪體現了人文關懷。

《河邊的錯誤》從小說到電影的轉變延續了原著精神,讓小說荒誕派的先鋒氣質得到更為立體的展現。電影先以偵探推理式的外殼將觀眾的觀影預期引入懸疑犯罪片的軌道,之后通過各種寓言式象征手法斷裂敘事,使它變得殘缺、晦暗難明,打破了觀眾的偵探幻想。這種先鋒性使故事撲朔迷離,具有多重指涉性,形成了多重想象路徑。正如余華所說:“這是一部需要觀眾共同完成,不同人會有不同解讀的電影。”其本質上不是找出兇手,而是敏銳地反映社會問題,強調事件的內涵。

小說和電影都探討了荒誕現實主義,呈現了一個不合理的荒誕世界以及人在其中的精神游離和意志萎靡。余華用冷峻的筆觸諷刺警察殺了瘋子而自己卻變成“瘋子”的荒誕現實,隱晦地批評了當時法律制度的不完善,影射了特殊時期社會受到的戕害,電影則通過表現人物精神狀態的異化來反思現存世界對個體心靈的摧毀。兩者都將人的生存境遇作為寓言化的對象,故事中的死者都帶有近乎瘋狂的氣質,寓示了人性的荒誕和人與社會關系的異化。另外,電影借助特定場景和情節,表達了對理性結構的懷疑,比如警方為評先進而快速結案,馬哲在警隊中的無奈和格格不入以及電影中昏暗的辦公室等。余華對現實虛偽的懷疑和對理性秩序的諷刺在電影中得到了體現,雖然情節有所不同,但都表達了對權力的蔑視和對現有秩序的質疑,凸顯了鮮明的反叛精神。

電影改編既保留了原著的精神和主題,又深化了對“瘋狂”主題的探討,突出了生活本質和人性問題。魏書鈞將這些荒誕的元素與真實的生活細節相結合,為人物提供了更完整的故事背景,并通過死亡的主題揭示了現代社會生存的荒誕性和命運的殘酷。影片揭露了現實痛楚,捕捉了小說中的荒誕感,同時利用影像的力量,將這種荒誕性和社會批判推向了新的高度,再次挑戰了觀眾對傳統偵探懸疑類型影片的認知。事實上,電影和小說都探討了荒誕世界中的生存哲學,主題是一致的,它們都暗示了最大的“瘋子”其實是整個畸形發展的社會。

導演魏書鈞曾強調,改編不僅要注重情節和人物的轉換,還要深入挖掘小說的內在基因,力求在電影中表達小說的深層次含義。對此,影評家程波指出,電影《河邊的錯誤》成功地找到了作者性與類型感之間的平衡,展現了懸念感、狀態感、荒誕感和生活質感,有效轉化了小說敘述的局限性。影評人周浩宇和胡雪怡認為,電影改編創新性地側重于展現主角馬哲的心理與精神狀態,而非案件的偵破過程,這使影片在藝術和思想上更引人深思。

電影改編作為一種跨媒介文化實踐,在視聽層面提供了與文本不同的審美體驗。這種改編過程不僅是對原著內容的一種再現或再創造,更是對原著在當代社會語境下的意義的一種重新解讀和賦予。余華作品的影視化無疑加強了文學作品與大眾文化的連接,促進了文學話語向更廣泛的公共領域的擴散,電影的成功反映了原著小說的重要性,揭示了文學與電影藝術相互轉化與借鑒過程的復雜多維。

(作者單位:重慶三峽學院)