墓志所見唐代外籍人選葬揚州的原因

摘要:揚州地區已出土一批唐代墓志,從墓志可見唐代葬于揚州者多為外籍人,通過釋讀銘文、結合出土信息及文獻資料,總結外籍人選葬揚州的原因或是生前定居于揚州、配偶葬于揚州,或是無法歸葬原籍。

關鍵詞:揚州;墓志;籍貫

揚州現已出土一批唐代墓志,志文所記墓主多為外地籍貫,然唐代歸葬之風盛行。本文結合文獻紀年與考古發掘成果,對已出土的揚州唐代墓志進行系統梳理,探析外籍唐人葬于揚州的主要原因。

一、揚州出土唐代墓志概況

《揚州府志》中有唐“置淮南節度使,同治揚州。節度使領十一郡,揚州領縣七:江都、江陽、六合、海陵、高郵、揚子、天長……海陵,即今泰州”①。因此,本文所述墓志不僅包括出土于今揚州市的,還包括出土于今泰州市的,其區域范圍在唐代均屬揚州管轄。

目前可見揚州唐人墓志92方,其中有10方合祔墓志。志文共記載墓主98人,男性52人,女性46人。98人中除了9人無明確籍貫外,僅5人為揚州籍貫,其余84人均為外地籍貫,他們分別來自河南道、河北道、京畿道、隴右道、河東道、江南東道、山南東道、劍南道、關內道以及波斯[1]。

二、外籍葬于揚州的原因

終葬于揚的外籍唐人或逝于揚而葬于揚,或死于外而葬于揚。究其原因,多是外籍唐人生前已定居于揚,或是與配偶合葬于揚,抑或是無法歸葬而權厝于揚[1]。

(一)生居或配偶先葬于揚州

在出土的揚州唐人墓志中,17人生前已遷家于揚州并定居,另有22人與配偶合葬于揚州。

1.生前定居于揚州

對此類外籍唐人來說,揚州早為其居住,甚至是世代生活的“鄉土”,因而此類墓主的所終之地常為揚州的“私地”“私宅”,葬于揚州是他們“落葉歸根”的另一種方式。

其一,因官而遷。4方墓志文均明確記述墓主生前已定居于揚州的事實。《崔克讓墓志》:“因宦遷家,今遂揚州人矣。”②《陳彥妻輔氏合祔墓志》:“因官□居,今則海陵人也。”③《□君墓志》:“遠祖因官而遷,今為江都人也。”[2]《張玘墓志》:“移家才室,選勝淮南,今居高郵焉。”[3]

另有4方墓志,根據其為官之地均在淮南一帶的事實,結合其所終之地為揚州的“私第”,可推測其生前是因為官而定居于揚州。

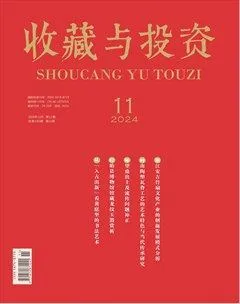

《解少卿墓志》:“弱冠仕于吳中……后殷公壹遷省轉,為牧為郎,亦佐鹺帥,改揚子留后……大和九年九月七日,寢疾終于私第……以其年十一月八日,葬于揚子縣風亭坊之原,禮也。”[4]

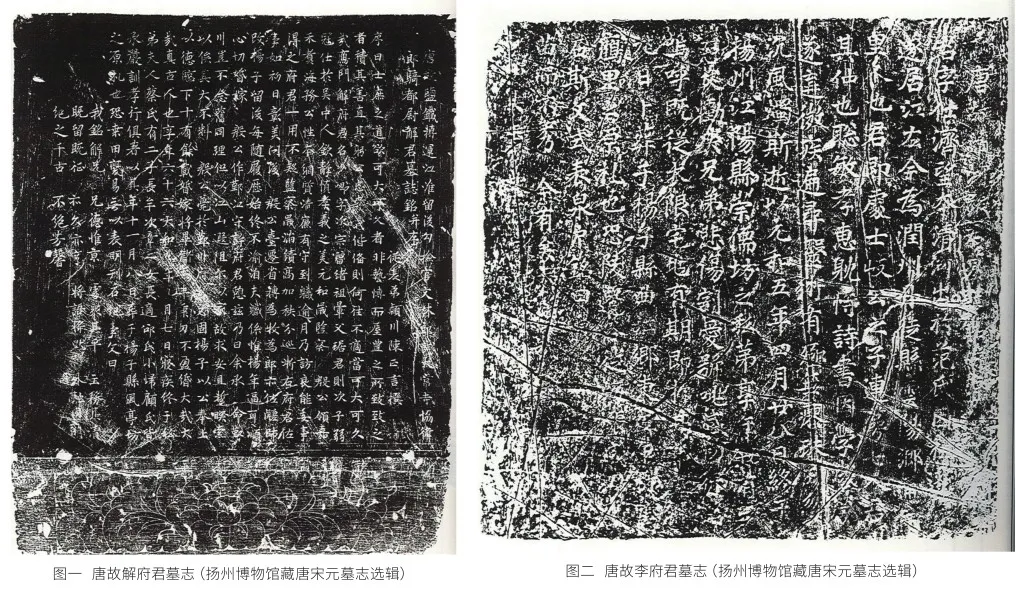

《韓□墓志》:“唐故淮南節度討擊使、銀青光祿大夫、檢校、太子賓客、上柱國、南陽郡韓府君墓志銘并序……以咸通十年七月七日終于揚州江陽縣仁風坊之第……以其年八月十一日葬于先塋之南。”[5]

《張府君墓志》:“府君淮南節度醫院散兵司馬……以天祐十二年三月十九日終于私地。歿未越旬,葬于江陽縣道化坊。”[6]

《王公墓志》:“為宰輔之腹心,作賢侯之襟帶……俄以中和五年閏三月十四日,終于揚州江陽縣延喜坊私第……其年四月十三日,安殯于本縣道化坊。”④

其二,避地而遷。4方墓志文明確講述墓主或其先祖避地于揚州的事實。《張君妻吳氏墓志》:“因家避地,遂為揚州焉。”[7]《張弼墓志》:“因祖避地,為廣陵人也。”[8]《孫綏墓志》:“祖過□□潤州□陽縣,后避兵從居廣陵焉。”[9]《李舉墓志》:“頃因中華草擾,避地江淮。”[10]

這4方墓志文所述“避地”,推測與唐代安史之亂有關。玄宗末年,安史之亂爆發,一時間,中原地區成為主戰場,大量北人為躲避災禍而南遷。揚州地處江淮,土壤豐沃,位于長江和運河的交界,是北人南遷的絕佳選擇。墓主李舉終于大歷十三年(778年),應是安史之亂的親歷者,且其本貫魏郡元城,是此次事件的重要戰場;墓主吳氏終于大和四年(830年),推測其父輩生活的年代正處于安史之亂時期,且其本貫渤海,為安史之亂時期的戰爭頻發地;墓主張弼與墓主孫綏墓志,分別終于咸通十二年(871年)及乾符五年(878年),以此可見其祖輩生活的年代正值安史之亂,且墓主的籍貫分別為清河郡、安樂郡,兩地均受安史之亂的戰火侵擾。

另有《鐘離贊墓志》:“遠祖當周以鐘離國為君,洎周衰楚為附庸。子孫世居江左……以咸通壬辰歲七月十日寢疾,終于揚州江陽縣通肆坊私第……以其年八月四日葬于江都縣善膺坊新塋。”⑤墓主家族世居江左,而商周時期的揚州亦屬楚國統治,所以墓主可能世居于揚州,故而寢疾于揚州家中,葬于揚州。

此外,有4方墓志:《任玄墓志》《李公夫人彭氏墓志》《劉通墓志》《鄭永墓志》,志文述其終于揚州“私地”,因而推測其生前定居于揚州,但志文并未說明遷家于揚州的具體緣由。

《蔡君妻張氏墓志》:“歸葬于揚州江陽縣城東道化坊之原,禮也。”[11]“歸葬”之處應為墓主的故鄉,或是其長期居住地。此處的張氏本貫清河,卻“歸葬”揚州,說明清河只是籍貫,揚州才是長期居所。

2.配偶先葬于揚州

合葬是古代常見的一種埋葬形式,尤以夫妻合葬為多。在揚州的唐人墓志中有10方合祔墓志,另有12方墓志的墓主是為了合祔而葬于揚州的,其中墓主大多為女性,僅4方墓志的墓主為男性,“合祔于府君舊塋”“與先故府君同歸而合祔”“就府君之塋而合祔”等語句常見于墓志文。

(二)無法歸葬原籍

“歸葬”是將死于外者葬回鄉里。至遲從周代開始,“歸葬”出現。唐代“歸葬”之風仍然興盛,但將死于外者護送回鄉埋葬并不容易,他們需要遵循合乎禮法的時間范圍,克服路途遙遠、耗資較大等困難。因而對于想要“歸葬”,卻又因某些原因無法歸葬原籍者來說,常會選擇“權葬”“權窆”等。

1.歸家路途較遠

《趙皓墓志》:“故國千里,泛權之禮,慈母命也……安厝于邗溝風亭里之北原。”[3]

《田府君夫人冀氏合祔墓志》:“歿于揚州江都縣贊賢坊之私第也,享年五十。其時道路艱阻,未獲還鄉。”⑥

《吳君妻衛氏墓志》:“終于揚州江陽縣慶年坊之私第……宅穸有期,時不可越,未獲歸祔。”[3]

《李府君墓志》:“于大和九年二月十六日,歿于唐揚州江陽縣文教坊之私第也……恨禮制有期。”⑦

《盧公弼墓志》:“以咸通丙戌歲八月六日微遘腹恙,奄終于常州無錫縣太平鄉臨旗里之別墅……家貧路遠,猶阻歸祔,即以明年二月十四日權厝于揚州江陽縣江津鄉金□里舊置莊之封域,禮也。”[12]

2.無人護喪

有4方墓志在記年墓主身世時,講述了其親友無法護喪因而歸葬計劃無法實現的實際情況。

《何公墓志》:“季弟睽斷肱臂,漸入肺肝。夫人曲阜施氏,蘿蔓衰弱,失所附托……公愛子弘實,才冠之歲,孝行天授,承順膝下,仁素聽□,忽遭傾棄,辛□情體,自啟手足號痛之聲,孰忍聞睹屬以多故。”[13]

《韋署墓志》:“孤子式己,荒毀迷謬,不知所從,泣遺誡而莫聞,仰蒼天而摧絕,內無強近之親,外無投寄之友,慮微命之不存,闕終天之大禮。”[14]

《魯敬復墓志》:“有子一人,小字許八,有女一人,小名鄭娘,皆幼稚耳。”[15]

《駱潛墓志》:“公無兒姪以護喪,值西江之多盜,孤□旅親,涉歷歲時,至中和五年八月八日,殯于揚州揚子縣江濱鄉風亭里。□東杭郡,無狀起兵,路絕行人,空無鳥逝。”[16]

3.權葬于歸葬途中

《李文舉妻湯氏墓志》:“湯氏遠祖,本自幽薊,屬國多難,從官播遷,因漂寓江南,遂累代墳墓,多在吳興、丹陽……會昌二年八月廿六日遇暴疾,終于明州官宅內……以年月未通,便至三年六月廿五日,長子珍自明州□護靈親北歸,以八月十日卜擇權窆揚州江都縣歸義鄉蜀崗里。”[17]

墓主湯氏,本自幽薊,祖上遷家江南,世代墳墓均在吳興丹陽。湯氏的丈夫李文舉任職于明州,故其所終之地為“明州官宅”。因湯氏已嫁于李文舉,故“北歸”所指應是李氏祖塋,但湯氏最終葬于揚州,應是由于其在歸葬的途中出現了某些變故,因而“權窆”于揚州。

4.年月未通

《崔君妻王氏墓志》:“終淮揚楊子官舍……歲未通,不克歸祔。以其年其月二旬有六日卜兆于廣陵郡江都邑章臺鄉鳴琴里禪智寺之□地,權窆焉。”[3]墓主王氏終于揚州官舍,歲時未合,不能歸祔,因而卜兆于揚州。

《唐彥隨墓志》:“唐故銀青光祿大夫、檢校、尚書右仆射、前使持節常州諸軍事、守常州刺史兼御史大夫、上柱國……諱彥隨,字守貞,其先魯國人也……以乾寧三年七月廿一日以□圍越,公授帥命,提兵赴援,涉歷霜露,一旦遘疾,奄至不幸,享年五十一。賻贈之禮,尋見加等……乾寧四年二月廿一日淮南揚州揚子縣江賓鄉顏村里。廣狹得中,制□合度,禮也。”[18]

墓主唐彥隨,先世魯國人,于乾寧三年終于越州,受“賻贈之禮”。不僅體現了墓主地位的顯赫,還說明墓主的歸葬應不受路遠、家貧或無人護喪等因素所擾。因此推測墓主是在揚州病故,通過卜兆,年月未合,不能歸葬,故而權葬于揚州。

綜上所述,唐代葬于揚州的外地籍貫,多是因為生前定居于揚州、配偶葬于揚州或無法歸葬原籍。生前定居于揚州者,或因官而遷,或避地而遷。其中避地而遷多是因為戰亂災禍,如安史之亂使得中原一帶戰火不停,所以大量的中原人為了躲避災禍而不得不避地江淮,從而定居于揚州,終葬于揚州。無法歸葬原籍者,雖然歸葬于家鄉是其心中所愿,但由于歸家路途較遠、無人護喪等因素,往往無法歸葬。即使決定歸葬,也可能因某些因素而只能選擇權葬于歸葬的途中。且唐人好“卜兆”,若歸葬之期未至,亦選擇“權葬”。

作者簡介

劉媛,女,湖北黃石人,文博館員,碩士,研究方向為博物館陳列展覽。

參考文獻

[1](清)董誥等.全唐文[M].北京:中華書局,1983.

[2]朱江.揚州唐人墓志綜述[J].東南文化,1985(6):78-85.

[3]谷建祥.揚州新出《唐湯公故夫人馬氏墓志》[J].東南文化,1989(增刊1):184-185.

[4]李則斌.揚州出土兩方唐墓志[J].東南文化,1989年(增刊1):181-183.

[5]吳煒.揚州近年發現唐墓[J].考古,1990(9):831-836.

[6]王仁波.隋唐五代墓志匯編·江蘇山東卷[M].天津:天津古籍出版社,1991.

[7]周紹良.唐代墓志匯編[M].上海:上海古籍出版社,1992.

[8]陳忠凱.唐代人的生活習俗—“合葬”與“歸葬”[J].文博,1995(4):44-48.

[9]吳煒.揚州唐、五代墓志概述[J].東南文化,1995(4):904-114.

[10]周紹良,趙超.唐代墓志匯編續集[M].上海:上海古籍出版社,2001.

[11]劉禮堂.從《唐代墓志匯編》窺探唐代安史之亂后北人的南遷[J].江漢考古,2001(4):77-79.

[12]繆荃孫等.江蘇省通志稿8·古跡志、金石志[M].南京:江蘇古籍出版社,2002.

[13]姜修憲.唐代士人的流遷與江淮文化的發展[D].曲阜:曲阜師范大學,2003.

[14](清)阿克當阿修,姚文田等.(嘉慶)重修揚州府志[M].北京:慶陵書社,2006.

[15]劉先維.墓志資料所見唐代歸葬習俗研究[D].上海:華東師范大學,2010.

[16]吳煒,田桂棠.江蘇揚州唐五代墓志簡介[Z].2012.

[17]鄭陽,陳德勇.揚州新發現唐代波斯人墓碑意義初探[J].中國穆斯林,2015(3):58-60.

[18]徐忠文,束家平.揚州博物館藏唐宋元墓志選輯[M].揚州:廣陵書社,2018.

注釋

①(清)阿克當阿修,姚文田等纂:《(嘉慶)重修揚州府志》,慶陵書社,2006年。

②王思禮等主編:《隋唐五代墓志匯編·江蘇山東卷》,天津古籍出版社,1991年。

③周紹良,趙超主編:《唐代墓志匯編續集》,上海古籍出版社,2001年。

④左凱文:《揚州新見唐代淮南節度使僚佐王厚墓志考略》,《揚州職業大學學報》,2018年第1期。

⑤吳煒,田桂棠:《江蘇揚州唐五代墓志簡介》,2012年3月。

⑥周紹良主編:《唐代墓志匯編》,上海古籍出版社,1992年。

⑦鄭陽,陳德勇:《揚州新發現唐代波斯人墓碑意義初探》,《中國穆斯林》,2015年第3期第58-60頁。