周圍型非小細胞肺癌病人經單孔電視胸腔鏡和標準三孔胸腔鏡治療的臨床觀察分析

摘 要:目的:探究單孔胸腔鏡、標準三孔胸腔鏡治療周圍型早期非小細胞肺癌患者臨床效果。方法:選取2020年4月至2023年4月期間云南臨滄市人民醫院臨床手術治療的100例患者作為研究對象,將標準三孔胸腔鏡設為對照組,單孔電視胸腔鏡設為研究組,對照組、研究組每組50例,分析并發癥、疼痛情況、手術指標、恢復效果等情況。結果:研究組患者并發癥(0.00%)比對照組并發癥(10.00%)更低;研究組術后疼痛情況比對照組疼痛情況較弱。研究組臨床手術指標比對照組手術指標更優異;研究組術后恢復效果較對照組恢復時間更短;對比差異顯著具有統計學意義(P﹤0.05)。結論:臨床治療非小細胞肺癌患者,予以單孔電視胸腔鏡治療出血量較少,術后恢復時間短,患者疼痛感較弱,無明顯并發癥,值得臨床推廣使用。

關鍵詞:標準三孔胸腔鏡,單孔電視胸腔鏡,周圍型非小細胞肺癌,療效探究

DOI編碼:10.3969/j.issn.1002-5944.2024.16.068

0 引 言

非小細胞肺癌(NSCLC)為肺癌中較為常見的類型,具有生長速度慢、擴散性較差等特點,臨床可通過手術治療此類疾病,肺葉切除+淋巴結清掃是目前的標準術式,早期傳統開胸切除術,具有一定效果,但受限于創口較大,術中出血量較多,導致患者術后并發癥較多,極易影響預后效果[1]。隨著臨床醫療科技的持續發展,胸腔鏡微創技術得到臨床廣泛應用,微創三孔胸腔鏡已成為全球醫療衛生機構常用方法。隨著臨床不斷研究,深入了解NSCLC相關治療技術,將二孔、三孔微創技術,融匯成為單孔電視胸腔鏡治療技術,該技術具有切口更小、出血量更少等優勢,同時患者術后疼痛感較輕,應激反應發生率較低,創口愈合速度較快,十分符合現代醫學理論中的快速康復理念[2]。因此,本文選取云南臨滄市人民醫院臨床經胸腔鏡手術治療的100例肺癌患者參與研究,探究單孔胸腔鏡、標準三孔胸腔鏡在治療周圍型早期非小細胞肺癌患者中的臨床效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本研究共計納入云南臨滄市人民醫院經手術治療的10 0例肺癌患者參與分析,研究時間為2 0 2 0年4月至2 0 2 3年4月,將標準三孔胸腔鏡設為對照組,單孔電視胸腔鏡設為研究組(非隨機分組),每組50例。對照組男性人數為2 8例,女性人數為2 2例,年齡為51~8 0歲,均數年齡為(64. 89±2.93)歲,體質量選取標準為52~87 kg,均數體質量為(69.82±2.11)kg,病程時間選取標準為0.5~6年,均數病程時間為(3.29±0.41)年,平均收縮壓(121.63±14.51)mmHg、平均舒張壓(78.79±10.27)mmHg。研究組男性人數為30例,女性人數為2 0例,年齡為50~82歲,均數年齡為(64.92±2.98)歲,體質量選取標準為51~89 kg,均數體質量為(69.9 2±2 .6 4)kg,病程時間選取標準為1~7年,均數病程時間為(3.35±0.52)年,平均收縮壓(122.73±12.61)mmHg、平均舒張壓(79.12±10.56)mmHg,兩組患者一般資料,組間差異性不具備統計學意義,P﹥0.05。

1.2 方法

研究組予以經單孔電視胸腔鏡,患者實施氣管插管全身麻醉,指導患者取健側身位,并將患側上肢向頭前側展開,并充分暴露出肋部間隙,于患者第五肋腋間線與腋中線位置做小切口,約3~4 cm左右,沿患者肌纖維走形切開肌層肌肉,逐漸進胸,為患者切口處放置保護套,與電視顯示屏放置于患者頭部偏后位置,使用胸腔鏡鏡頭,于手術位持瑞金扶鏡法,詳細了解患者胸腔內實際情況,淋巴位置、大小、數量等,待完全明確患者體內相關情況后,對患者肺葉片進行切除,同時清掃患者淋巴結,配合使用7號絲線對患者細小動脈進行結扎,同時對患者器官、大血管、肺裂等組織使用縫合器進行釘合切斷,并使用標本袋將患者切除組織取出,完成止血工作后,進行膨肺,待患者肺部無漏氣情況時,依順序關閉患者胸腔,留置引流管進行固定。

對照組予以標準三孔胸腔鏡,患者術前準備、消毒方式、體位干預等與研究組患者一致。于患者第7肋處作1.5 cm觀察孔,由腋后肋線進行延伸至第8或9肋間作1.5 cm輔助操作孔,于第3、4肋間作3~4 cm主操作孔,首先需要了解患者胸腔內相關情況,待明確患者實際癥狀情況后,實施肺葉切除以及臨床清掃工作,并首先處理肺靜脈、支氣管、動脈,以及肺裂等,依照此順序依次進行干預,待完成治療后,于麻醉狀態下,拔出氣管插管,閉胸等相關操作。

兩組患者均予以常規抗感染、鎮痛等干預,并于術后24 h后,積極鼓勵患者下床行走,待患者胸腔無出血、無漏氣情況后,拔出胸腔引流管。

1.3 評價指標

詳細統計患者并發癥發生率、臨床各項癥狀康復時間,以及手術期間相關指標等,實時關注患者生命體征,并記錄臨床研究數據。疼痛情況:使用國際通用視覺模擬疼痛量表進行記錄,0分無痛;1~3分輕度疼痛;4~6分中度疼痛;7~10分劇烈疼痛,評分越高,疼痛越重。

1.4 統計學分析

統計數據以SPSS 25.0進行分析,計數使用(%)表示,檢測采用t和χ2表示,統計資料以(-x±s)表示,P﹥0.05代表差異無統計學意義,P﹤0.05代表存在統計學意義。

2 結 果

2.1 兩組患者并發癥對比

研究組并發癥(0 . 0 0 %)少于對照組并發癥(10.0 0%),對比差異顯著具有統計學意義(P﹤0.05),詳細數據見表1。

2.2 兩組患者疼痛情況對比

研究組術后疼痛感比對照組患者術后疼痛感較輕,臨床比較具備統計學差異(P﹤0.05),詳細數據見表2。

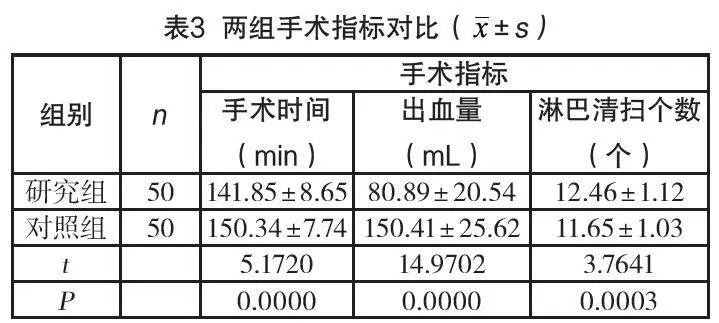

2.3 兩組患者手術指標對比

研究組各項手術指標優于對照組患者手術指標,組間對比存在顯著差異性(P﹤0. 05),詳細數據見表3。

2.4 兩組患者恢復效果對比

研究組患者恢復時間比對照組恢復時間較短,臨床對比存在統計學差異(P﹤0.05),詳細數據見表4。

3 討 論

肺部惡性腫瘤為我國高發性疾病,其中周圍型非小細胞腺癌最為常見,近年來,該病發病率逐漸增高,逐漸成為醫療公共衛生部門高度重視的問題[3]。作為全身綜合性疾病,該癥狀早期無明顯自覺癥狀,極易受到患者忽視,隨癥狀逐漸發展,當患者出現明顯不適感時,疾病多已發展至中后期,對患者生命健康造成威脅。臨床上治療此類疾病,首選方案以手術治療為主,加之近年來微創技術得到臨床廣泛應用,深受臨床醫師、患者等群體一致認可。

本研究中,研究組患者并發癥(0.0 0%)比對照組并發癥(10.00%)更低。研究組術后疼痛情況比較對照組疼痛情況較弱,P﹤0.05。分析原因為,單孔手術治療期間,患者觀察孔、操作孔融合為一,能夠極大減少患者術后疼痛,縮短創口恢復時間,同時減少患者發生手術應激反應等情況,由于機體操作孔較少,導致疼痛較輕;標準三孔手術治療,患者機體受到切口疊加疼痛的影響,導致疼痛感加重,并增加了對患者胸壁組織的破壞,導致疼痛感加重[4]。臨床研究,研究組臨床手術指標比較對照組手術指標更優異。研究組術后恢復時間較對照組恢復時間更短,P﹤0.05。分析原因為,臨床進行單孔微創手術治療期間,由于只有一個操作孔,患者機體出血量較少,且不影響對病灶組織的清掃,完成治療后,患者單孔操作為患者機體造成的影響較輕,能夠短時間內拔出引流管,利于患者恢復;標準三孔操作,患者術后機體組織受創較大,從而影響患者恢復時間。本研究結果顯示,單孔電視胸腔鏡治療患者肺癌癥狀術后恢復效果,優于標準三孔胸腔鏡技術,組間存在統計學意義,P﹤0.05,表明單孔胸腔鏡比三孔更具優勢。

綜上所述,臨床治療周圍型非小細胞肺癌,經單孔電視胸腔鏡療效優異,比較標準三孔胸腔鏡,患者恢復時間短,無明顯并發癥,疼痛感較輕,能夠面向基層醫療機構推廣使用,胸外科醫師仍需不斷認識并發掘其技術潛能,臨床工作中應根據實際情況選擇適合病人的手術方式。

參考文獻

[1]邱亮,齊玨,陳明.單孔與三孔全胸腔鏡入路手術治療早期非小細胞肺癌的效果觀察[J].現代醫學與健康研究電子雜志,2023,7(1):1-3.

[2]沈忠忠,周柯,林華杭,等.單孔與三孔胸腔鏡肺葉切除術治療非小細胞肺癌的圍術期結果:一項基于隨機對照試驗的系統評價與Meta分析[J].中國胸心血管外科臨床雜志,2022,29(10):1367-1375.

[3]張永倫,陳玉麗,鄭重慶.單孔胸腔鏡與三孔胸腔鏡手術治療非小細胞肺癌的對比研究[J ].當代醫學,2022 ,28(13):116-119.

[4]肖國澤,梁小云,曾昭華,等.單孔與三孔胸腔鏡下部分肺葉切除術對非小細胞肺癌患者應激反應、炎癥因子及TGF-α、CA21-1、EGFR水平的影響[J].中國醫藥科學,2021,11(7):184-187.

作者簡介

劉明強,碩士研究生,副主任醫師,研究方向為老年肺癌微創手術治療。

(責任編輯:劉憲銀)