老照片追憶勇闖死亡沙海

開發之初的西北油田,直面裝備簡陋、環境惡劣等困難,扎根塔里木盆地,在廣袤的戈壁大漠展開了堅苦卓絕的石油普查勘探,破解了中國古生界海相油氣勘探難題,實現了沙參2井的歷史性突破,踏上了轟轟烈烈的奮斗新征程。在西北油田歷史發展的長河中,一些珍貴的瞬間和老物件,訴說著曾經的故事,讓我們難以忘懷。

地質普查

1955年初,地質部召開第一次石油普查工作會議,規劃實施三年石油普查戰略方針。這一年開始,地質部在全國范圍內開展了戰略性的石油普查勘探工作。地質部組織了24個地質隊、18個物探隊、20個地形測量隊計1200多人組成的石油勘探隊伍,前往全國各地。進疆前,青海省石油隊是組建于1955年的華北地質局226隊。該隊1960年擴組為地質部第一普查勘探大隊,1967年轉戰青海。

1964年元旦,毛澤東聽到李四光匯報的石油地質工作新進展后,高興地說:“你們兩家(指地質部和石油工業部)都有很大的功勞!”

1978年,改革開放初期,國家的發展對能源的需要提出了更高的希望。作為當時的石油普查勘探隊伍,西北石油人胸懷使命,不畏艱難,萬里挺進新疆。西北油田成立于1978年,時為“新疆石油普查勘探指揮部”,由新疆地質局和其他國內多家地質系統單位抽調人員組成。其中,青海石油隊整建制調入新疆,成為指揮部開展勘探工作的主體力量。

沙參2井

1980年,第三石油普查勘探指揮部提出“著眼全盆、分區規劃,以塔北和塔東凹陷為重點”的戰略部署,將勘探重點向沙雅隆起地區轉移,從喀什轉戰塔北。正是這次戰略大轉移,為其油氣勘探重大突破找準了方向。

1981年,以第一物探大隊副大隊長張文獻為代表的西北物探人,僅僅用兩條線的地震資料以及重力資料,初步圈出了雅克拉構造線索。次年,指揮部部署10條地震測線,確定了雅克拉構造圈閉。科研團隊到北京計算中心進行了亮點和碳烴檢測處理,認為地震剖面中 T30、T40、T50的反射層具有良好的油氣反映。隨后,地質礦產部石海局批準了沙參2井的井位。

1984年9月6日,沙參2井鉆至設計井深,但未見油氣顯示。地礦部組織專家多次討論,以康玉柱為代表的西北石油局專家團隊當時建議繼續鉆進100米。經過石油局同意,鉆機再次啟動。

正是這關鍵的100米,揭開了塔里木盆地下古生界海相油氣的神秘面紗!

1984年9月22日凌晨3時30分,第一普查勘探大隊6008井隊施工的沙雅隆起雅克拉構造上的沙參2井,在井深5391.18米處獲高產工業油氣流,日產原油1000立方米、天然氣200萬立方米。沙參2井,成為塔里木盆地第一口古生代海相油氣突破井。

沙參2井的突破,標志著西北油田的發現,成為西北油田在塔里木盆地第一座里程碑,拉開了塔里木盆地新一輪的石油大會戰。從此,世界的目光開始聚焦在塔里木盆地這片充滿油氣希望的熱土上。時任國務院副總理萬里同志欣慰地說:“很好,這是中國人自己搞出來的。這很了不起,是一個大貢獻!”

沙參2井突破之后,《人民日報》于1984年10月22日以《沙漠春雷》為題進行了詳細報道;國外30多家電臺通訊社競相轉載。下面我們就通過老物件、老照片,共同回望歷史、回憶那段崢嶸歲月。

敢死隊

沙參2井突破時發生了強烈的井噴,強大的油氣流從井口噴薄而出,高度達數十米。面對突如其來的險情,西北石油地質局在地質礦產部和自治區的領導下,迅速組織開展搶險工作,成立了青年搶險突擊隊,俗稱“敢死隊”。大家不顧個人安危,冒著生命危險一次次沖向搶險現場。搶險參戰隊伍密切配合、奮勇爭先,經過55天的頑強奮戰,最終降服了油龍,取得了搶險保井的全面勝利。

敢死隊隊員名單:衛懷忠、閆德寶、楊洪山、尹輝江、魯繼躍、李建民、李山海、曹常輝、李剛、戴洪華、李振有、陳濤、李中華、雷濤14人。

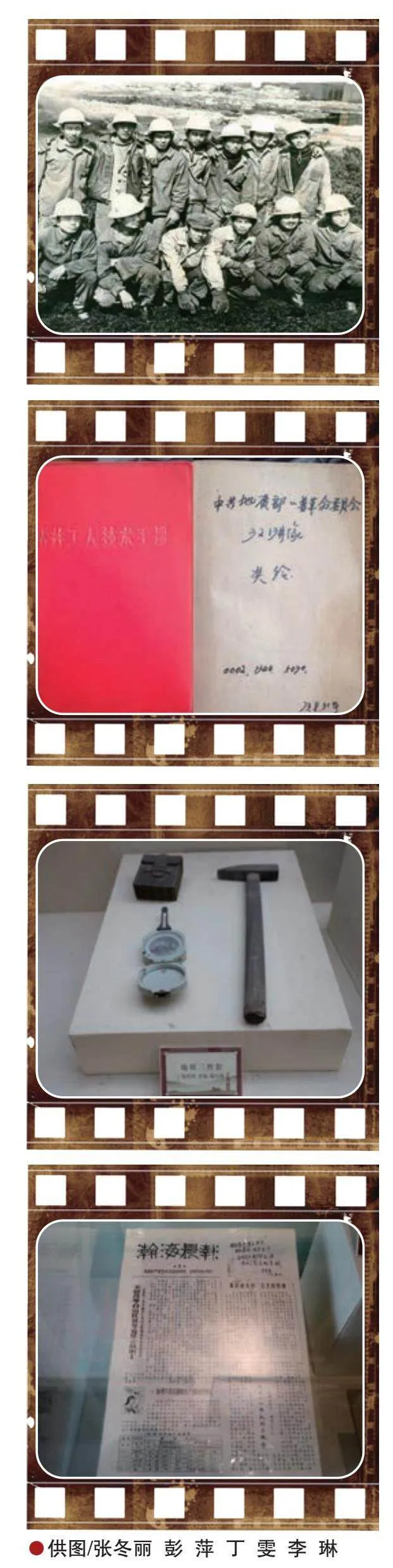

技術手冊

這是當年的第一批老石油人的《鉆井工人技術手冊》。透過一頁頁發黃的紙張,我們仿佛看到了他們輝煌的石油人生,也看到了新時代石油人前進的航標。

工作用品

當年,野外工作環境十分艱苦。受條件所限,勞動防護用品與現在相比較為簡陋,一般只有勞動布材料的工作服,鞋帽還是后期才陸續配備的,配備的數量也有限,冬季施工發放的羽絨服到施工結束還會收回統一存放,到下次施工再配備。

《瀚海晨報》

這是西北石油局的第一張內部報紙《瀚海晨報》的樣稿。《瀚海晨報》是《西北石油報》的前身。作為西北油田發展的喉舌,《瀚海晨報》積極報道油氣勘探開發的突出成果,為西北油田宣傳工作做出了突出貢獻。

責任編輯:趙 玥

zhaoyue6954@126.com