尋

《說文解字》:“,繹理也。從工、口;從又、寸。工、口,亂也;又、寸,分理之。彡聲。此與?同義。度人之兩臂為尋,八尺也。”

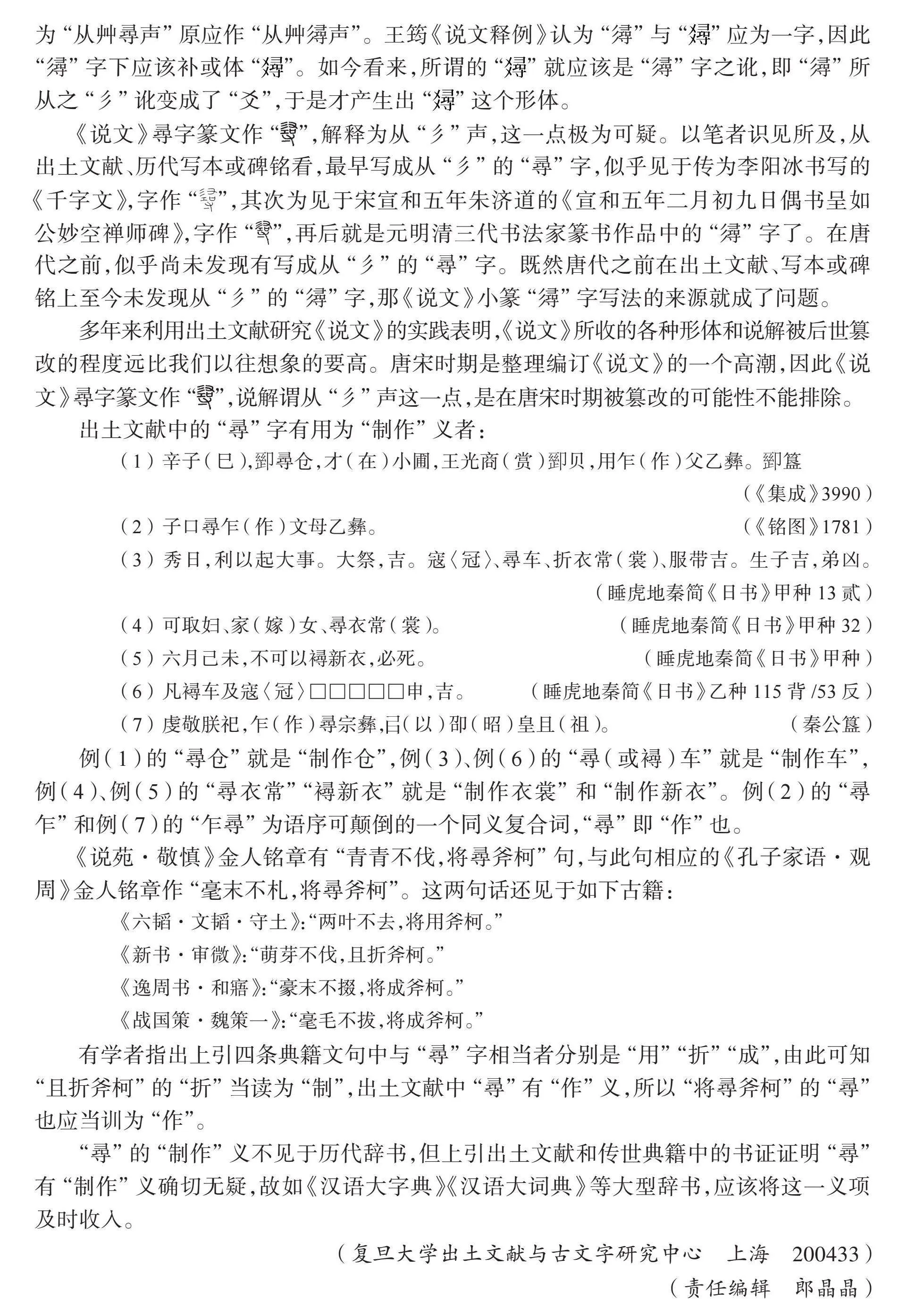

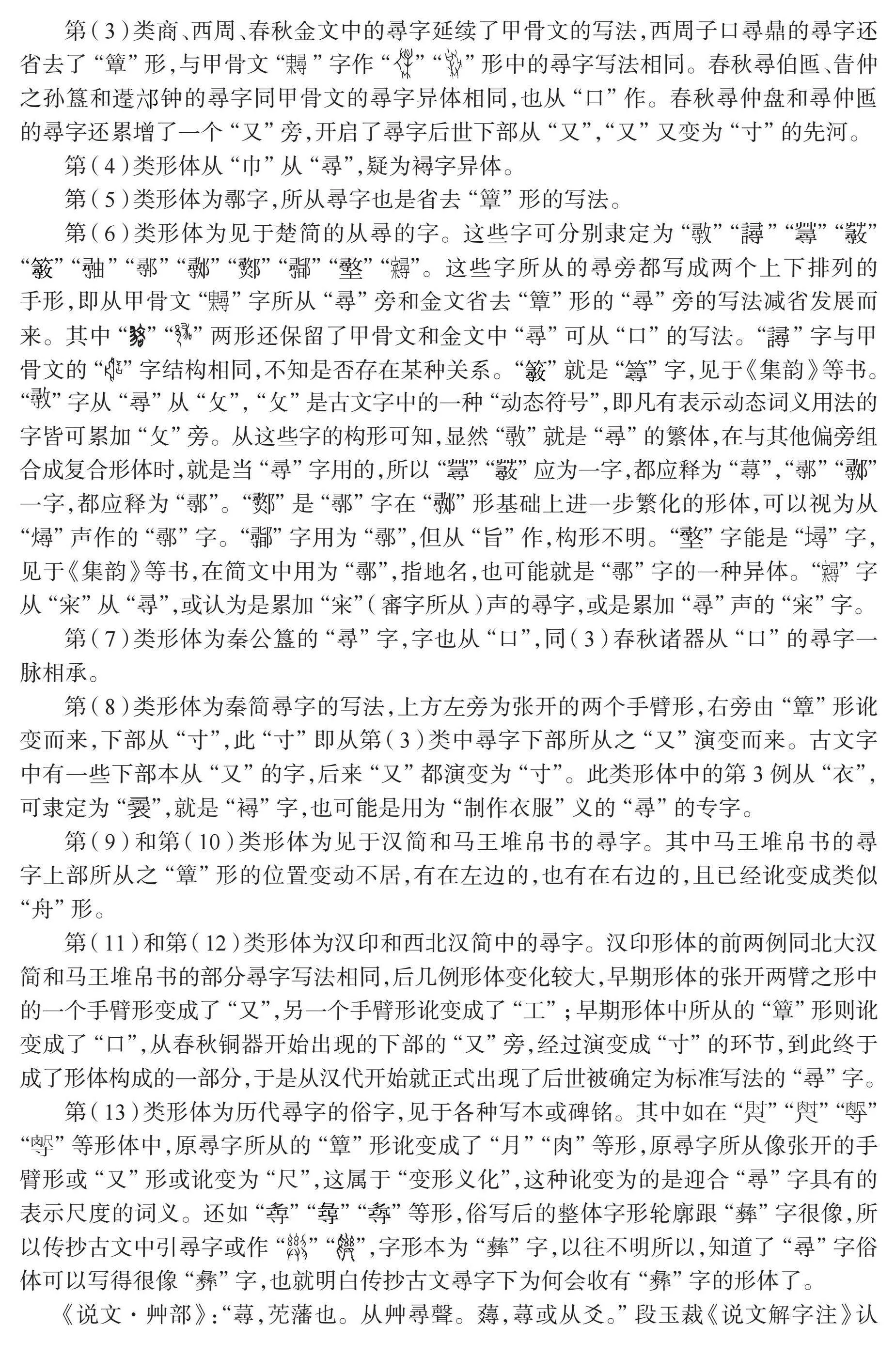

歷代的尋字和從尋的一些字的寫法可羅列如下:

在文章開頭所引《說文》對尋字的解釋中,分析其結構部分的“從工、口;從又、寸。工、口,亂也;又、寸,分理之。彡聲。此與?同義”,所謂“與?同義”,是說尋和?都從“工”和“口”,結構上有相似性。《說文》對尋字的解構和分析,是許慎主要根據尋字在漢代的寫法和結構做出的,代表的是漢代人對尋字結構的理解,而從探索尋字的本形來看,這樣的解釋是不合理的。甲骨文中的尋字字形像人張開兩臂,即“度人之兩臂”的形象。一般說來,成人張開兩臂的長度,就約等于古代的“八尺”,也即“一尋”,所以《說文》對尋字訓釋的最后解釋是“度人之兩臂為尋,八尺也”。

上引尋字和從尋的字,第(1)類形體中甲骨文作“”,除了從像人張開兩臂的形象外,還從“”。“”又可以省寫成一豎,于是尋字又可作“”,這可視為是一種簡體。 “”就是“簟”,也即竹席。考古發掘的春秋戰國時期的墓葬中,經常出土以“人”字形紋織成的竹席,跟“”的形象正合。尋字所從之“簟”是尋字的聲符,并不是會意結構的一部分。甲骨文中有一些形聲字,形符和聲符是寫在一起的,這樣的結構很容易被誤認為是會意字,尋字就是這樣的例子。學術界有很多人把尋字當成會意字,或誤釋為“拜”,認為像人在席上跪拜,或認為席的長度大約為一尋,尋字從長度為一尋的“簟”形作,有會意的成分在內。其實古代席的長度一般都是一丈六尺,寬才是八尺,且根據材質和用途的不同,有不少差別,“一尋”的長度絕非席的常規尺度,所以尋字從“簟”,還是當成純粹的聲符為好。上古“尋”和“簟”一在邪紐侵部,一在從紐侵部,讀音很近,所以尋字可以用“簟”字作聲符。

第(2)類形體是甲骨文中從尋的“”字和“”字。“”字見于《集韻》等字書,但跟甲骨文的“”字大概不會是同一個字,很可能屬于“同形異字”的關系。“”字王子楊先生釋為“柚”。其實“”字既可看成是“柚”字累加“尋”聲,也可以看成是“尋”字累加“柚”聲,因此可以把“”字視為一個雙聲字。上古“尋”和“由”聲音相近,一在侵部,一在幽部,體現了“幽侵通轉”的現象。上引尋字和從尋的字第(6)類寫法中上博楚簡的“”字和安大楚簡的“”字是同一個字,就是累加“由”聲的尋字,可隸定為“”。上博楚簡和安大楚簡的“”字與甲骨文的“”字很可能是同一個字的繁簡體。上博楚簡的“”和安大楚簡的“”在簡文中都用為《詩經》篇名《葛覃》的“覃”,這正是“尋”“覃”相通,尋字的甲骨文寫法可用以“覃”為聲符的“簟”字作聲符的最好證明。甲骨文中有字作“”,從“言”從“簟”,有人認為跟甲骨文的“”字就是一個字,差別只是聲符的不同而已。如果此說不誤,也可證明“尋”“簟”可通這一點。

在第(1)類甲骨文尋字的晚期形體中,已經有了從“口”的異體。古文字中的“口”旁有時只是做為“羨符”存在,有時是字形分化的一種標志,跟字義無關。

第(3)類商、西周、春秋金文中的尋字延續了甲骨文的寫法,西周子口尋鼎的尋字還省去了“簟”形,與甲骨文“”字作“”“”形中的尋字寫法相同。春秋尋伯匜、眚仲之孫簋和鐘的尋字同甲骨文的尋字異體相同,也從“口”作。春秋尋仲盤和尋仲匜的尋字還累增了一個“又”旁,開啟了尋字后世下部從“又”,“又”又變為“寸”的先河。第(4)類形體從“巾”從“尋”,疑為襑字異體。

第(5)類形體為鄩字,所從尋字也是省去“簟”形的寫法。

第(6)類形體為見于楚簡的從尋的字。這些字可分別隸定為“”“”“”“” “”“”“鄩”“”“”“”“”“”。這些字所從的尋旁都寫成兩個上下排列的手形,即從甲骨文“”字所從“尋”旁和金文省去“簟”形的“尋”旁的寫法減省發展而來。其中“”“”兩形還保留了甲骨文和金文中“尋”可從“口”的寫法。“”字與甲骨文的“”字結構相同,不知是否存在某種關系。“”就是“”字,見于《集韻》等書。“”字從“尋”從“攵”,“攵”是古文字中的一種“動態符號”,即凡有表示動態詞義用法的字皆可累加“攵”旁。從這些字的構形可知,顯然“”就是“尋”的繁體,在與其他偏旁組合成復合形體時,就是當“尋”字用的,所以“”“”應為一字,都應釋為“蕁”,“鄩”“” 一字,都應釋為“鄩”。“”是“鄩”字在“”形基礎上進一步繁化的形體,可以視為從“燖”聲作的“鄩”字。“”字用為“鄩”,但從“旨”作,構形不明。“”字能是“”字,見于《集韻》等書,在簡文中用為“鄩”,指地名,也可能就是“鄩”字的一種異體。“”字從“宩”從“尋”,或認為是累加“宩”(審字所從)聲的尋字,或是累加“尋”聲的“宩”字。

第(7)類形體為秦公簋的“尋”字,字也從“口”,同(3)春秋諸器從“口”的尋字一脈相承。

第(8)類形體為秦簡尋字的寫法,上方左旁為張開的兩個手臂形,右旁由“簟”形訛變而來,下部從“寸”,此“寸”即從第(3)類中尋字下部所從之“又”演變而來。古文字中有一些下部本從“又”的字,后來“又”都演變為“寸”。此類形體中的第3例從“衣”,可隸定為“”,就是“襑”字,也可能是用為“制作衣服”義的“尋”的專字。

第(9)和第(10)類形體為見于漢簡和馬王堆帛書的尋字。其中馬王堆帛書的尋字上部所從之“簟”形的位置變動不居,有在左邊的,也有在右邊的,且已經訛變成類似“舟”形。

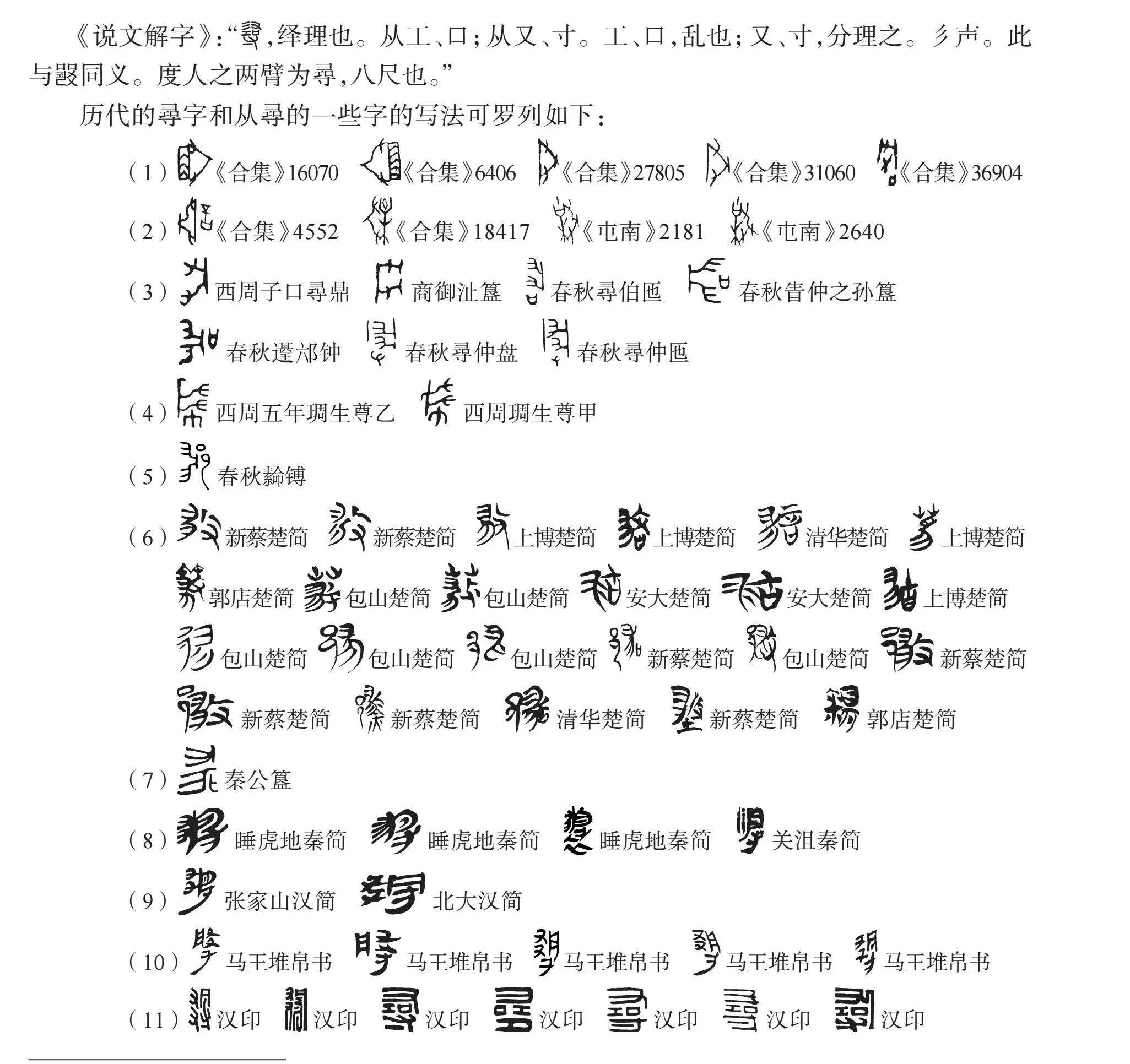

第(11)和第(12)類形體為漢印和西北漢簡中的尋字。漢印形體的前兩例同北大漢簡和馬王堆帛書的部分尋字寫法相同,后幾例形體變化較大,早期形體的張開兩臂之形中的一個手臂形變成了“又”,另一個手臂形訛變成了“工”;早期形體中所從的“簟”形則訛變成了“口”,從春秋銅器開始出現的下部的“又”旁,經過演變成“寸”的環節,到此終于成了形體構成的一部分,于是從漢代開始就正式出現了后世被確定為標準寫法的“尋”字。

第(13)類形體為歷代尋字的俗字,見于各種寫本或碑銘。其中如在“”“”“” “”等形體中,原尋字所從的“簟”形訛變成了“月”“肉”等形,原尋字所從像張開的手臂形或“又”形或訛變為“尺”,這屬于“變形義化”,這種訛變為的是迎合“尋”字具有的表示尺度的詞義。還如“”“”“”等形,俗寫后的整體字形輪廓跟“彝”字很像,所以傳抄古文中引尋字或作“”“”,字形本為“彝”字,以往不明所以,知道了“尋”字俗

體可以寫得很像“彝”字,也就明白傳抄古文尋字下為何會收有“彝”字的形體了。

《說文·艸部》:“蕁,?藩也。從艸尋聲。?,蕁或從爻。”段玉裁《說文解字注》認為“從艸尋聲”原應作“從艸?聲”。王筠《說文釋例》認為“?”與“”應為一字,因此“?”字下應該補或體“”。如今看來,所謂的“”就應該是“?”字之訛,即“?”所從之“彡”訛變成了“爻”,于是才產生出“”這個形體。

《說文》尋字篆文作“”,解釋為從“彡”聲,這一點極為可疑。以筆者識見所及,從出土文獻、歷代寫本或碑銘看,最早寫成從“彡”的“尋”字,似乎見于傳為李陽冰書寫的《千字文》,字作“”,其次為見于宋宣和五年朱濟道的《宣和五年二月初九日偶書呈如公妙空禪師碑》,字作“”,再后就是元明清三代書法家篆書作品中的“?”字了。在唐代之前,似乎尚未發現有寫成從“彡”的“尋”字。既然唐代之前在出土文獻、寫本或碑銘上至今未發現從“彡”的“?”字,那《說文》小篆“?”字寫法的來源就成了問題。

多年來利用出土文獻研究《說文》的實踐表明,《說文》所收的各種形體和說解被后世篡改的程度遠比我們以往想象的要高。唐宋時期是整理編訂《說文》的一個高潮,因此《說文》尋字篆文作“”,說解謂從“彡”聲這一點,是在唐宋時期被篡改的可能性不能排除。出土文獻中的“尋”字有用為“制作”義者:

(1) 辛子(巳),尋倉,才(在)小圃,王光商(賞)貝,用乍(作)父乙彝。簋

(《集成》3990)(2) 子口尋乍(作)文母乙彝。 (《銘圖》1781)(3) 秀日,利以起大事。大祭,吉。寇〈冠〉、尋車、折衣常(裳)、服帶吉。生子吉,弟兇。

例(4)、例(5)的“尋衣常”“襑新衣”就是“制作衣裳”和“制作新衣”。例(2)的“尋乍”和例(7)的“乍尋”為語序可顛倒的一個同義復合詞,“尋”即“作”也。

《說苑·敬慎》金人銘章有“青青不伐,將尋斧柯”句,與此句相應的《孔子家語·觀周》金人銘章作“毫末不札,將尋斧柯”。這兩句話還見于如下古籍:

《六韜·文韜·守土》:“兩葉不去,將用斧柯。”

《新書·審微》:“萌芽不伐,且折斧柯。”

《逸周書·和寤》:“豪末不掇,將成斧柯。”

《戰國策·魏策一》:“毫毛不拔,將成斧柯。”

有學者指出上引四條典籍文句中與“尋”字相當者分別是“用”“折”“成”,由此可知“且折斧柯”的“折”當讀為“制”,出土文獻中“尋”有“作”義,所以“將尋斧柯”的“尋”也應當訓為“作”。

“尋”的“制作”義不見于歷代辭書,但上引出土文獻和傳世典籍中的書證證明“尋”有“制作”義確切無疑,故如《漢語大字典》《漢語大詞典》等大型辭書,應該將這一義項及時收入。

(復旦大學出土文獻與古文字研究中心 上海 200433)

(責任編輯 郎晶晶)