從全部到復數:山西高平方言復數標記“都”的來源探析

摘 要 山西高平方言中的復數標記“都”來源于表全稱量化的副詞“都”,文章對其演變語境、動因和機制進行了探析。高平方言中第一人稱復數排除式“我每(們)”在親屬—集體名詞的領屬語位置上弱化為單音節形式“每[m??33]”,并進一步擴展到主、賓語位置上;在形式弱化的同時,“每[m??33]”的復數語義也發生弱化,甚至在一些語境中可以指稱單數。正是在這樣的前提下,單音節復數形式“每[m??33]”與毗鄰的全稱量化副詞“都”發生跨層詞匯化或語法化,形成新的雙音節復數形式。復數標記“都”演變的動因是完形認知驅動下的詞形和語義雙強化,演變語境是單音節的人稱復數形式“每[m??33]”用于主語位置與“都”毗鄰,演變機制是漢語雙音步制約下的韻律重組、重新分析和主觀化。在跨方言中也可以看到相似的演變 路徑。

關鍵詞 都 復數標記 弱化 強化 語法化

一、 引 言

高平市在地理上位于山西省東南部,行政區域上隸屬于晉城市,方言上屬于晉語上黨片晉城小片。(《中國語言地圖集》,2012)本文記錄的高平方言為筆者母語,語料來自筆者調查。其他方言材料均來自文獻,出處隨文標注。

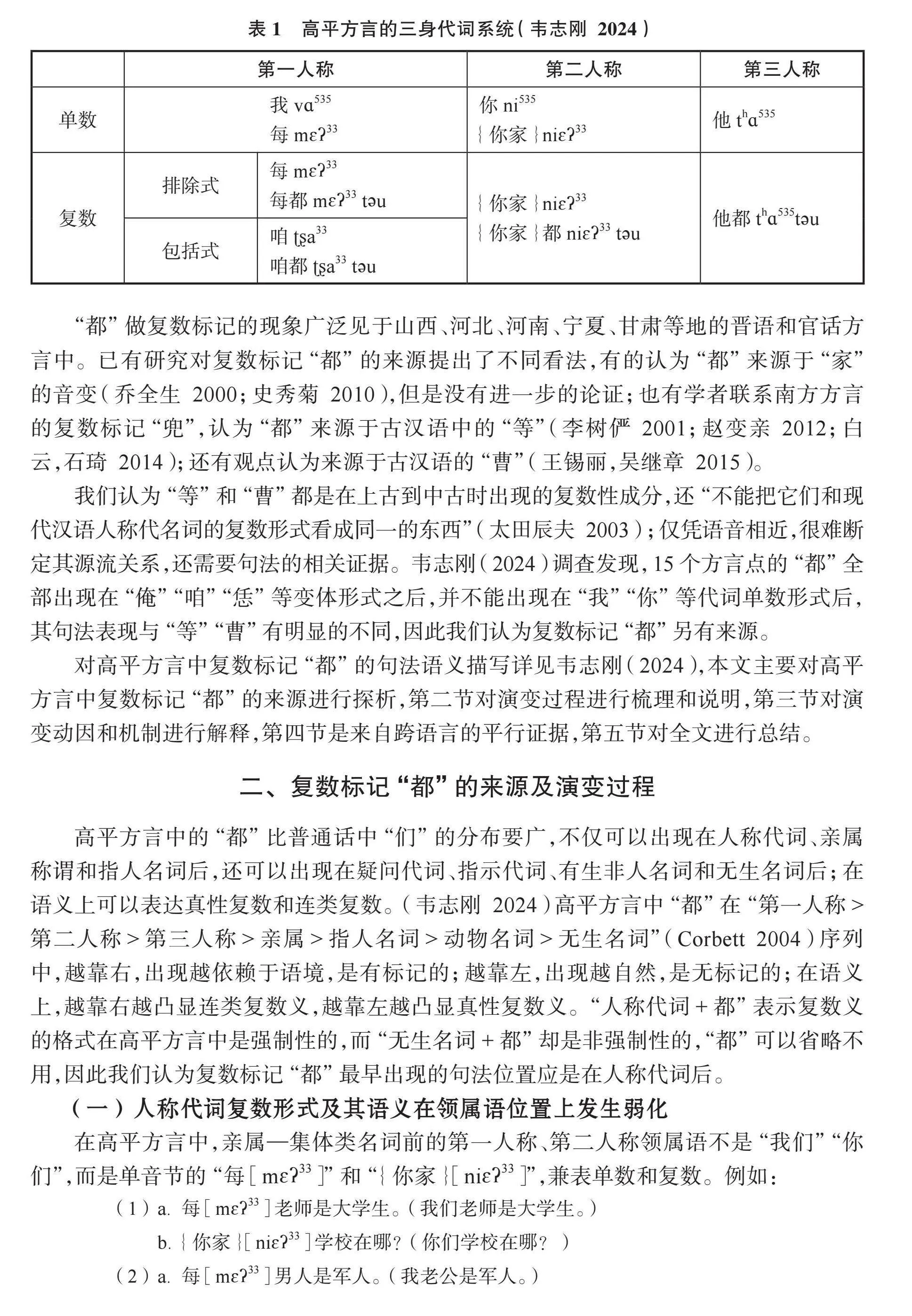

高平方言的人稱代詞復數形式中帶有一個復數標記“都”,如表1所示:

“都”做復數標記的現象廣泛見于山西、河北、河南、寧夏、甘肅等地的晉語和官話方言中。已有研究對復數標記“都”的來源提出了不同看法,有的認為“都”來源于“家”的音變(喬全生 2000;史秀菊 2010),但是沒有進一步的論證;也有學者聯系南方方言的復數標記“兜”,認為“都”來源于古漢語中的“等”(李樹儼 2001;趙變親 2012;白云,石琦 2014);還有觀點認為來源于古漢語的“曹”(王錫麗,吳繼章 2015)。

我們認為“等”和“曹”都是在上古到中古時出現的復數性成分,還“不能把它們和現代漢語人稱代名詞的復數形式看成同一的東西”(太田辰夫 2003);僅憑語音相近,很難斷定其源流關系,還需要句法的相關證據。韋志剛(2024)調查發現,15個方言點的“都”全部出現在“俺”“咱”“恁”等變體形式之后,并不能出現在“我”“你”等代詞單數形式后,其句法表現與“等”“曹”有明顯的不同,因此我們認為復數標記“都”另有來源。

對高平方言中復數標記“都”的句法語義描寫詳見韋志剛(2024),本文主要對高平方言中復數標記“都”的來源進行探析,第二節對演變過程進行梳理和說明,第三節對演變動因和機制進行解釋,第四節是來自跨語言的平行證據,第五節對全文進行總結。

二、 復數標記“都”的來源及演變過程

高平方言中的“都”比普通話中“們”的分布要廣,不僅可以出現在人稱代詞、親屬稱謂和指人名詞后,還可以出現在疑問代詞、指示代詞、有生非人名詞和無生名詞后;在語義上可以表達真性復數和連類復數。(韋志剛 2024)高平方言中“都”在“第一人稱gt; 第二人稱gt;第三人稱gt;親屬gt;指人名詞gt;動物名詞gt;無生名詞”(Corbett 2004)序列中,越靠右,出現越依賴于語境,是有標記的;越靠左,出現越自然,是無標記的;在語義上,越靠右越凸顯連類復數義,越靠左越凸顯真性復數義。“人稱代詞+都”表示復數義的格式在高平方言中是強制性的,而“無生名詞+都”卻是非強制性的,“都”可以省略不用,因此我們認為復數標記“都”最早出現的句法位置應是在人稱代詞后。

(一) 人稱代詞復數形式及其語義在領屬語位置上發生弱化

在高平方言中,親屬—集體類名詞前的第一人稱、第二人稱領屬語不是“我們”“你們”,而是單音節的“每[m??33]”和“{你家}[ni??33]”,兼表單數和復數。例如:

(1) a. 每[m??33]老師是大學生。(我們老師是大學生。) b. {你家}[ni??33]學校在哪?(你們學校在哪?)(2) a. 每[m??33]男人是軍人。(我老公是軍人。)

b. {你家}[ni??33]媳婦兒是醫生嗎?(你媳婦兒是醫生嗎?)

高平方言中單音節形式的“每[m??33]”和“{你家}[ni??33]”具體是如何形成的呢?當雙音節的人稱代詞復數形式與單音節的親屬稱謂詞“爸/媽/哥/姐/弟/妹/姑/舅/姨”構成領屬關系時,就會形成“我們爸”這類三音節結構,受漢語雙音步的韻律制約(馮勝利 1997),在領屬語位置上的“我們”就可能會緊縮為單音節形式,如近代漢語中“我們”“你們”“自家”都是在領屬語位置上通過合音的方式成為單音節的“俺”“恁”“咱”;李小平(1999)、吳福祥(2022)等學者認為晉方言中“我們(每、弭)”在領屬語位置上通過省略或刪略的方式成為“們(每、弭)”。史秀菊(2010)將高平方言中的“[m??33]”記為“每”,吳福祥(2022)據此推測高平方言中的第一人稱復數排除式是“我每”,我們贊同。我們也認為高平方言中的人稱復數形式“我們”和“你家”在領屬語的槽位上發生了演變,成為“每[m??33]”和“{你家}[ni??33]”,前者是省略,后者是合音。

在“每[m??33]”和“{你家}[ni??33]”形式省縮的同時,其表復數語義的功能也發生了弱化。“親屬是大家共有的親屬,要表現多子女、多親屬的家族中的某一人往往采用復數領屬語,但話語往往由一人針對一人說,因此復數形式容易作單數理解。”(陳玉潔 2008)劉丹青(2013)也曾指出“很多方言的領格實際上是復數形態,這種領格通常只用于親屬—集體類名詞的領屬語,但是領屬語的實際所指不必是復數,常常是單數”。高平方言中“每[m??33]”和“{你家}[ni??33]”在具有唯一性的親屬稱謂前已經發生數中和,可以表示人稱單數,如例(2)。

根據以上“每[m??33]”和“{你家}[ni??33]”的句法語義表現,可以推斷它們的直接來源是第一人稱復數排除式“我每(們)”和第二人稱復數形式“你家”。[1]

(二) 人稱代詞復數的弱化形式進入主、賓語位置

“每[m??33]”還可以進入非領屬語(主、賓語)位置,表人稱單復數需要根據語境判斷,例如:

(3) a. 每[m??33]是山西人,每[m??33]就喜歡吃面。(我/我們是山西人,我/我們就喜歡吃面。)(言外之意:我/我們跟你/你們不一樣。)

b. 每[m??33]都都是山西人,每[m??33]都就喜歡吃面。(我們是山西人,我們就喜歡吃面。)(言外之意:我們跟你們不一樣。)

(4) a. 老師送給每[m??33]一本書。(老師送給我/我們一本書。)(言外之意:你/你們 ]就沒有。)

b. 老師送給每[m??33都一本書。(老師送給我們一本書。)(言外之意:你們就沒有。)“每[m??33]”在主、賓語位置上使用時,其復數義已經弱化,不帶“都”時,既可以理解為復數,也可以在語境中根據言談現場理解為單數,而添加了復數標記“都”之后,只能理解為復數。在語用上,“每[m??33]”與第一人稱代詞“我”[vɑ535]相比總是有一種“嬌嗔”的感覺,帶有說話人較強的主觀性,有對比、比較的言外之意。這可能與其來源于第一人稱復數排除式有關。當說話人用“每[m??33]”稱代自己時,就隱含著聽、說雙方的對立,會形成一種說話人“嬌嗔”的態度。

第二人稱“{你家}[ni??33]”在主、賓語位置上用作單數使用的情況較少,可能是因為言談交際中指稱別人時盡量要準確,這與“{你家}ni??33

]”自身的復數義相矛盾。但是在特殊語境中,也可以用“{你家}[ni??33]”來單指,如例(5)a說話人對聽話人進行委婉批評時,出于禮貌,會使用帶有復數義的[ni??33]來指稱對方,避免傷害到聽話人的面子。

(5) a. { 你家}[ni??33就是再忙,也得回來看看爸媽啊。(你/你們就是再忙,也得回來看看爸媽啊。)

b. { 你家}[ni??都就是再忙,也得回來看看爸媽啊。(你們就是再忙,也得回來看看爸媽啊。)

(6) a. ?我可不敢哄{你家}[ni??33

]。(?我可不敢哄騙你/你們。)

b.我可不敢哄{你家}[ni??33]都。(我可不敢哄你們。)

上例中的“每[m??33]”和“{你家}[ni??33]”帶上復數標記“都”后,會有一個短暫的韻律停頓,甚至還可以再添加一個全稱量化副詞“都”,整個句式的復數義非常透明,只能作復數解讀。“每[m??33]都”和“{你家}[ni??33]都”在語用上總是帶有一種強調義,這可能與副詞“都”可以對其左向成分進行“總括”或“全稱量化”有關,在“打包”前項成分的同時,與預設中的某個對象形成了比較,并伴隨有強調義產生。因此復數標記“都”應來自與第一人稱排除式“每”的組合使用中。即:

每+(語音停頓)+都(副詞)+VPgt;每都(復數標記)(語音停頓)+VP

(三) 晉語內部各方言點之間發展不均衡

在晉語中廣泛存在“我們(弭、每)gt;們(弭、每)”的演變路徑,但為何高平等地出現了復數標記“都”,而有些晉方言區卻沒有出現呢?我們認為這是因為晉語內部各方言發展并不均衡,晉語不同的方言處在不同的演變階段。

第一階段:單音節的“們(弭、每)”在領屬語位置上獨立承擔雙音節復數形式“我們(弭、每)”的句法語義功能,比如臨縣,佳縣,神木萬鎮、賀家川方言的“弭”。(李小平 1999;邢向東 2002,200642-43)例如:

(7) 臨縣:弭爹/媽/兒/哥/爺爺(李小平 1999)

(8) 佳縣:弭娘娘/爺爺/媽(邢向東 2006)

第二階段:單音節的“們(弭、每)”已經擴展到主語或賓語位置,但依然表復數義。比如柳林方言的“弭”可以做主語,但還不能做賓語,做賓語只用“我弭”,不用“弭”。(康彩云 2012)例如:

(9) 弭(我弭)來坐車走呀,你不用送了。(康彩云 2012)

(10) 你不用送我弭兩個了。(康彩云 2012)

吳堡方言的“每”既可以做主語也可以做賓語,但還是只能充當第一人稱代詞復數。(邢向東,王兆富 2014)334-335例如:

(11) 每一共去了三十個人。(邢向東,王兆富 2014)335

(12) 每都是些老實人,你可不敢哄每。(邢向東,王兆富 2014)335

五臺、定襄方言中的“們”在特定的語境下可以表示第一人稱單數,往往帶有主觀情感,且多見于女性和小孩(,韓沛玲,崔蕊 2015;范慧琴 2007)可以視作是進一步發展的結果。例如:

(13) 們不說給你。(我不告訴你。小孩故意不回答大人的問話,俏皮。)(范慧琴 2007)

(14) 們哪兒知道他待見們。(我哪知道他喜歡我。女子不好意思狀。)(范慧琴 2007)第三階段:單音節的“們(弭、每)”能夠在主、賓語位置上表示單數,比如屯留方言的“每[m?534]”,據張振鐸、劉毅(1991)和吳福祥(2022)的調查,屯留方言中第一人稱單數幾乎只用“每[m?534]”,極少使用“我”。

根據我們的調查,高平方言的“每[m??33]”做第一人稱單數的頻率很高,并不僅見于女性和小孩,成年男性也可以使用,但使用時總是帶有較強的主觀性,會有言外之意,如例(3)、例(4)。

因此我們可以看到,在晉語內部,“每(弭、們)”的發展存在一個演變的連續統。當“們(弭、每)”的復數義逐漸走向弱化時,與之毗鄰的“都”的復數標記用法便逐漸產生了。(四) 全稱量化詞“都”強化左鄰名詞成分為群體義高平方言中“每[m??33]”用于主、賓語等位置上時,不一定表示復數,也可以表示單數。但是“每[m??33]都”形式肯定是復數,例如:

(15) a. 每[m??33] //都是大學生。(我們都是大學生。)

b. 每[m??33] 都//是大學生。(我們是大學生。)

c. 每[m??33] 都//都是大學生。(我們都是大學生。)

例(15)a中“ 每[m??33]”后有一個停頓,此時“都”是全稱量化副詞,由于全稱量化副詞“都”的左鄰名詞成分不可能為單數,而是一個群體,因此“每[m??33]”一定表示復數,副詞“都”在對左項名詞成分總括或全稱量化的同時,在語境中也產生了比較義或強調義;在“雙音步”的韻律要求下,“每都”逐漸跨層詞匯化,如例(15)b;當進入例(15)c階段,“每都”后面還可以再加一個副詞“都”,此時前一個“都”的副詞義已經消失,成為了一個真正的復數標記。

“每都”還可以出現在賓語位置上,“都”無后續謂語,此時“都”毫無疑問應分析為復數標記,如例(4)b;“每都”無法通過并置的形式進入領屬語的槽位,做領屬語時需要添加助詞“的”,例如:

(16) a. 每[m??33]都的書包都是一塊買的。(我們的書包都是一起買的。)

b. {你家}[ni??33]都的書包都是從哪里買的?(你們的書包都是在哪里買的?)

劉丹青(2017)曾猜測冀南晉語中的復數后綴“都”來源于全稱量化副詞,他說“‘都’可能來自全量副詞的重新分析,如‘他+都去’gt;‘他都’+去”。但尚未用實際語料證實該猜測。我們認為高平方言中的復數標記“都”正是這一演變路徑的真實案例,但需要注意的是,復數標記“都”并不是來自與第三人稱代詞“他”的重新分析,而是來自與第一人稱單音節復數形式“每[m??33]”的重新分析。

(五) 復數標記“都”的類推和擴展

全稱量化副詞“都”在與第一人稱“每[m??33]”的連用中獲得了標記復數的功能,通過重新分析成為高平方言中新的復數標記,之后“都”不斷擴展,在類推的作用下不僅可以出現在人稱代詞“{你家}[ni??33]”“他”“人家”以及疑問代詞“誰”后,還可以出現在稱謂名詞,甚至無生名詞等普通名詞后。例如:

(17) a. 他都都是外地人。b. 你去把他都都叫過來。

(18) a. 人家都都是大城市的。b. 你可不敢哄人家都啊。

(19) a. 誰都要去食堂?一起走啊!b. 夜來去打麻將的都有誰都?

(20) a. 人家姐姐都都是大學生。b. 有甚事一定要告訴姐姐都,不要自己一個人扛。

(21) a. 一中的老師都都去外地進修了。b. 學校一出事就埋怨老師都。

(22) a. 山上的兔子都都快沒了。b. 你把抓到的兔子都都放了吧。

(23) a. 今年沒雨,種的麥子都都快旱死了。b. 樓下已經沒地方了,你把麥子都都放到樓上吧。

(24) a. 搬家之后,家里的沙發都都得換新的了。b. 你把這些不要的沙發都都給我吧。高平方言中的“都”分布范圍明顯大于普通話中的“們”,這是什么原因造成的呢?高平方言中“都”出現在指人名詞、有生名詞和無生名詞后時并不是強制性的,而是選擇性的,我們認為這與“都”表總括或全稱量化的強調功能有關,副詞“都”在對左項名詞成分進行總括或打包的同時,在語用上建立了一個以“NP”為代表的臨時群體,在語境中形成了一種對比或比較的主觀情感(與陳振宇私人交流),這也是“都”最初與第一人稱排除式“每”相和諧的重要原因。比如在對話語境中:

(25) a. 家里的雞子(都)都喂了沒有?(說話人知道家里有很多種雞子,包括公雞、母雞 和小雞等。)

b. 雞子都都喂了,但是豬還沒喂。

在例(25)中,問話中可以在“雞子”后面加復數標記“都”,也可以不加;若加,有對比強調義,語境中還有別的動物;若不加,則沒有對比強調義。答語中,“雞子”后面必須加“都”,因為“雞子”和“豬”是對比性話題。

三、 復數標記“都”的演變動因和機制

(一) 完形認知驅動下的詞形強化

一方面,語言本身不會發生演變,改變語言的是語言的使用者。因此語言演變的動因和機制與語言使用中說話雙方的策略互動和認知操作有關。(Bybee 2001;Traugott 2011;吳福祥 2021)自唐宋以來,漢語出現了真正的復數標記“們”,此后“附加式”就一直是漢語及其方言復數表達式中最重要的構詞方式。通過約千年的高頻使用,“人稱代詞單數+復數標記”在漢語使用者中已經形成了穩定的認知圖式(schema),認知圖式是就一個心理完形(gestalt)。在語法中,大到篇章、復句,小到詞匯和語素,一旦“完形”被確立,只要表達出這個完形的一部分,頭腦中的完整形象就會被激活,缺失的部分就會在心理認知上自動補足。正因為如此,當人稱復數形式“每[m??33]”的復數義弱化后出現在主語位置上,與全稱量化副詞“都”連用表示復數義時,在漢語雙音步的韻律制約下,“每[m??33]都”逐漸凝固化,完形認知會將毗鄰的“都”重新識解為標記復數的標記詞,并類推到其他體詞性成分后。

另一方面,從語法化的視角來看,當虛詞的意義越來越空靈,甚至無法辨認其最初語義時,語言系統會促使其帶上更具體實在的成分,以使其表意更加明晰。也正因為如此,表全稱量化的副詞“都”會出現在“每[m??33]”之后。這種在已有的虛詞、虛語素上再加上同類或相關的虛化要素,使原有虛化單位的句法語義作用得到加強的過程被稱為強化(reinforcement)。(劉丹青 2001;Lehamnn 1995)從單音節的“每[m??33]”到雙音節的“每[m??33]都”,這是一個詞形強化的過程,也是復數義透明、再次顯豁的過程。

(二) 雙音步和重新分析

復數標記“都”的形成發生在與單音節人稱復數形式“每[m??33]”的毗鄰語境中。人稱代詞“每[m??33]”和全稱量化副詞“都”最初在句中線性排列,各自具有獨立的韻律。馮勝利(1997)指出漢語的標準音步是雙音步,標準韻律詞只能是兩個音節。當“每[m??33]”位于句首與全稱量化副詞“都”毗鄰時,其音步為“每[m??33]/都/VP”。韻律的不和諧會促使“每[m??33]”和“都”發生音步重組,最終調整為“每[m??33]都/VP”,從而實現韻律的和諧與平衡。這樣“每[m??33]”和“都”便形成了一個標準韻律詞,實現了跨層詞匯化和語法化,最終凝結成一個雙音節詞,之后從主語擴展到賓語、定語的位置上。

單獨的“每[m??33]”在主、賓語位置上使用時復數義弱化,在句式“每[m??33]都VP”中,復數義由“每[m??33]都”整個短語表達。因此在高頻使用后,原本前附著于“VP”的全稱量化副詞“都”發生重新分析,變為后附于人稱代詞,獲得了復數標記的身份。高平方言中,“都”做復數標記時語音已經發生了變化,需要輕讀。

(三) 主觀化

在“都”由后附于人稱代詞擴展到后附于指人名詞、有生名詞甚至無生名詞的過程中,主觀化發揮著不可替代的作用。副詞“都”具有左項總括或全稱量化的功能,說話人在使用復數標記“都”時依然可以以左項“NP”為代表構建一個集合群,并在語境中形成比較、對比義或強調義。“都”正是以此項主觀功能為切入點,由人稱代詞一路類推到無生名詞后。例如:

(26) { 你家}[ni??33]爸爸從小啥也不缺,不像{你家}[ni??33]爺爺都底這代人都是受過苦的。(27) 張三都底這些家里條件好的都進城念書了,李四都那些條件一般的都就早早出去打工了。

(28) 村里的小學沒有學生,早就不用了,教室里的桌子都都爛了,就是黑板還在。

例(26)、例(27)中的“都”出現在親屬稱謂詞“爺爺”和指人專有名詞“張三”“李四”后表連類復數;根據語境,例(28)中的“桌子都”也不是指“桌子1+桌子2+桌子N”,而是指除黑板以外,包括“桌子”在內的木質用具,比如還有椅子。經過語用凝固,表示連類復數的“都”才逐漸發展出真性復數,由連類復數到真性復數的演變參見黃瑞玲、盛益民(2024)。

四、 跨方言和跨語言中的相同演變路徑

(一) 人稱復數形式的弱化和強化

高平方言中第一人稱復數從雙音節“我每”到單音節“每[m??33]”,再到雙音節“每[m??33]都”,這種人稱代詞復數形式“先弱化,再強化”的演變路徑在漢語及其方言中屢見不鮮。

近代漢語中,第一人稱代詞復數“我們”的合音形式“俺”可以用于單數,不僅出現在領屬語位置上,還可以出現在非領屬語位置上,之后已經把“俺”當作單數為主的形式,復數又加了標記“們”,成為“俺們”。(呂叔湘 1985)例如:

(29) 對我曾說道:“俺娘乖。”(《劉知遠諸宮調》卷十一)

(30) 俺是個沒鑒愚迷漢,枉為人怎不羞慚。(《劉知遠諸宮調》卷十一)(31) 到底不及俺們那個伏手。(《紅樓夢》第四十回)

(32) 俺們這個玉大人真是了不得。(《老殘游記》第五回)

此外在很多方言中,人稱復數形式在親屬—集體名詞前的領屬語位置上已經發生演變,雙音節形式通過合音或省略成為單音節形式,之后又發生強化。有趣的是在晉語上黨片方言中強化之后的復數標記大多是“都”,而其他方言的標記來源多元。比如:

(33) 晉語襄垣方言:我每?→每[mie33]→每都[mie33tou33](陳潤蘭,李唯實 1984)

(34) 晉語屯留方言:我每?→每[m?534]→每都[m?534t?u](張振鐸,劉毅 1991)

(35) 晉語平順方言:這家?→這家[t?i??22]→這家都[t?i??22t?u22](許麗慶 2019)

(36) 晉語興縣方言:我弭→弭→弭些(史秀菊 2022)

(37) 晉語中陽方言:我弭?→弭[mi0]→弭家[mi0t?iA0]→弭家[mie24](喬全生,王曉燕 2003;史秀菊 2010)

(38) 中原官話商水方言:我們→俺→俺幾個(陳玉潔 2008)

在中陽方言中做第一人稱領屬語的是“[mie24]”,區別于復數標記“弭[mi0]”,史秀菊(2010)認為是“弭家”的合音。如果確是如此,那么我們推斷中陽方言中強化之后的形式“弭家”可能在領屬語位置上再次發生了弱化,即中陽方言的第一人稱復數形式經歷了“弱化—強化—再弱化”的演變。緣何如此呢?我們認為復數形式的弱化和強化實際上是漢語句法、語義與韻律交互作用的結果。人稱復數代詞在領屬語位置上受漢語雙音節的韻律限制(馮勝利 1997),在形式上單音節化;受“復數-并置”限制(陳玉潔 2008;唐正大 2014),在語義上弱化;當單音節的復數形式再次擴展到主、賓語位置上時,為保證復數語義的自足,又通過與鄰接成分的重新分析或附加新的復數標記形成新的復數形式,如果該復數形式通過并置的形式再次進入領屬語,那么還會經歷新的一輪“弱化—強化”過程,可見漢語及其方言人稱代詞復數形式的弱化與強化實際發生在不同的句法位置,同時還受到單數語義和雙音節韻律的影響。

(二) 復數標記來自全稱量化副詞

在陜西鳳翔方言中存在一個復數標記“渾”,復數標記“渾”與全稱量化副詞“渾”同音同形,“渾”不僅可以出現在人稱代詞和指人名詞后,還可以出現在指示代詞、無生名詞后。(張永哲 2011)例如:

(39) 我渾/你渾/他渾/個[2]

渾/拐[3]渾/爸渾/校長渾/貓渾/石頭渾(張永哲 2011)值得注意的是,“渾”之前的人稱代詞“我”“你”“他”并不是讀表單數義的上聲[??53]、[?i53]、[t a],而是讀表復數義的陰平[??31]、[?i31]、[t a]。(張永哲 2011)這種用變調區分單復數義的形式,在陜西西安、寶雞等地很常見。張崇(2000)認為單音復數形式是來自雙音形式“我的”“你的”“他的”的詞尾脫落,單音復數形式的變調是來自兩字組連讀變調。張永哲(2011)指出,現在鳳翔方言中還存在音節延長讀作一個半音節的“我[??:311]”“你[?i:311]”“他[tha:311]”,這應該是“我的”“你的”“他的”合音的中間階段,即[31+21]→[311],[4]之后語音經過進一步弱化變成了表復數義的單音節形式“我[??31]”“你[?i31]”“他[t a]”。

鳳翔方言中“渾”標記人稱代詞時,只能出現在單音節的人稱復數形式后,不能出現在表單數的“我”“你”后面,這一點與韋志剛(2024)對15個方言點中復數標記“都”的觀察和歸納是一致的。可見,復數標記“渾”與“都”的演變軌跡高度平行,都與人稱代詞復數形式的弱化和強化密切相關。

高平方言中“都”從表全稱量化義的副詞演變為復數標記,這種“全部gt;復數”的演變路徑在世界語言中也并不罕見。根據Kuteva等(2019),在萬庫馬拉語(Wa?kumara)中表“全都、一起”義的自由形式buka已經成為復數標記;葡萄牙語和法語中也有類似演變。Mauri和Sansò(2023)在跨語言視角下對連類復數標記的歷史來源進行了探討,總結出12種歷史來源,其中就包括“全稱量化詞(universal quanti?er)”,并指出全程量化詞之所以能成為連類復數標記的來源,是因為它們指涉對象的全部和整體,從而可以以這種方式來填充(saturating)一個潛在的集合,使之為復數,其本質是“集合構造器(set constructors)”。

五、 總 結

高平方言中的復數標記“都”來源于全稱量化副詞“都”,其演變過程與人稱代詞復數形式的強化密切相關。第一人稱代詞復數形式在領屬語位置上弱化為單音節,并在與親屬稱謂的連用中語義發生弱化。之后單音節復數形式“每[m??33]”擴展到主、賓語等非領屬語的位置上,與全稱量化副詞“都”線性排列。在完形認知的推動和雙音步的韻律制約下,“每[m??33]都”發生跨層詞匯化和語法化,經過重新分析,“都”成為新的復數標記,在主觀化的推動下可以擴展到其他名詞性成分后。在人稱代詞復數形式的演變過程中,可以看到韻律、句法、語義、語用的交互作用。

附 注

[1] 若只從高平方言看,[ni??33]有可能是來自“你每”的合音,但若結合整個晉語的情況,應該是“你家”的合音。

[2] 鳳翔方言中“個[k?53]”為近指代詞,參見張永哲(2023)。

[3] 鳳翔方言中“拐[ku?53]”為遠指代詞,“拐”為同音替代字,參見張永哲(2023)。

[4] 原文調值為312,經與張永哲老師私人溝通,應修改為311。

參考文獻

1. 白云,石琦.山西左權方言人稱代詞復數形式“X都/X都們”.漢語學報,2014(1).

2. 陳潤蘭,李唯實編著.襄垣方言志.太原:《語文研究》編輯部,1984:31.

3. 陳玉潔.《人稱代詞復數形式單數化的類型意義》.語言教學與研究,2008(5):42.

4. 范慧琴.定襄方言語法研究.北京:語文出版社,2007:51.

5. 馮勝利.漢語的韻律、詞法與句法.北京:北京大學出版社,1997.

6. 韓沛玲,崔蕊.晉語五臺方言中的“們”——兼談人稱代詞復數形式指稱單數概念的動因及機制.南開語言學刊,2015(2).

7. 黃瑞玲,盛益民.從連類復數到真性復數:揭陽閩語復數標記“伊儂”的功能與演變.語言暨語言學,2024(3).

8. 康彩云.山西柳林方言的人稱代詞.晉中學院學報,2012(4).

9. 李樹儼.銀川方言人稱代詞復數的兩種形式及詞綴“都”,2001(1).

10. 李小平.山西臨縣方言親屬領屬語代詞“弭”的復數性.中國語文,1999(4).

11. 劉丹青.語法化中的更新、強化與疊加.語言研究,2001(2).

12. 劉丹青.漢語方言領屬結構的語法庫藏類型. //復旦大學漢語言文字學科《語言研究集刊》編委會編.語言研究集刊(第十輯).上海:上海辭書出版社,2013:153.

13. 劉丹青.漢語指代詞的若干庫藏類型學特征. //復旦大學漢語言文字學科《語言研究集刊》編委會編.語言研究集刊(第十八輯).上海:上海辭書出版社,2017:12.

14. 呂叔湘著, 江藍生補.近代漢語指代詞.上海:學林出版社,1985:79-80,86.

15. 喬全生.晉方言語法研究.北京:商務印書館,2000.

16. 喬全生,王曉燕.中陽方言的人稱代詞.山西大學學報,2003(1).

17. 史秀菊.山西方言人稱代詞復數的表現形式.方言,2010(4).

18. 史秀菊.山西興縣方言指人代詞的復雜形式.常熟理工學院學報,2022(1).

19. 太田辰夫.中國語歷史文法.蔣紹愚,徐昌華譯.北京:北京大學出版社,2003:102.

20. 唐正大.認同與擁有——陜西關中方言的親屬領屬及社會關系領屬的格式語義.語言科學,2014(4).

21. 王錫麗,吳繼章.冀南晉語人稱代詞復數標記“-都”歷史探源.河北師范大學學報,2015(6).22. 韋志剛.山西高平方言的復數標記“”[·t?u].方言,2024(1).

23. 吳福祥.也談語法化的機制和動因.語文研究,2021(2).

24. 吳福祥.晉語復數標記“每(弭、們)”的多功能性.語文研究,2022(3).

25. 邢向東.神木方言研究.北京:中華書局,2002:555.

26. 邢向東.陜北晉語語法比較研究.北京:商務印書館,2006:42.

27. 邢向東,王兆富.吳堡方言調查研究.北京:中華書局,2014.

28. 許麗慶.平順方言代詞研究.山西大學碩士學位論文,2019:7.

29. 張崇.西安、吳堡等地的單復數人稱代詞及其成因.西安外國語學院學報,2000(2).

30. 張永哲.鳳翔方言代詞研究.陜西師范大學碩士學位論文,2011:18.

31. 張永哲.陜西鳳翔方言指示代詞“個”的讀音、功能和來源.方言,2023(1).

32. 張振鐸,劉毅.屯留方言志.山西高校聯合出版社,1991:45.

33. 趙變親.晉南中原官話的人稱代詞.方言,2012(2).

34. 中國社會科學院語言研究所,中國社會科學院民族與人類學研究所,香港城市大學語言資訊科學研究中心編. 中國語言地圖集(第2版).北京:商務印書館,2012.

35. Bybee J. Phonology and Language Use. Cambridge: Cambridge University Press,2011.

36. Corbett G. Number. Cambridge:Cambridge University Press,2004:55-65.

37. Kuteva T, Heine B, Bo Hong,et al. World Lexicon of Grammaticalization(2nd Ed.). Cambridge: Cambridge University Press,2019:48.

38. Lehmann C. Thoughts on Grammaticalization. München:LINCOM EUROPA,1995:22.

39. Mauri C,Sansò A.Heterogeneous Sets:A Diachronic Typology of Associative and Similative Plurals. Linguistic Typology,2023(27-1):30.

40. Traugott E C. Grammaticalization and Mechanisms of Change. //Heiko Narrog,Heine B.( eds.) The Oxford Handbook of Grammaticalization. Oxford: Oxford University Press,2011.

(中國社會科學院語言研究所 北京 100732)

(責任編輯 郎晶晶)