我國高中英語教材生態素養呈現研究

提 要:本研究以7冊我國高中英語教材作為研究對象,運用內容分析和生態話語分析方法,探究教材生態素養呈現及其話語表征。研究發現:教材中生態行為素養和生態知識素養的內容較多,生態倫理素養和生態情感素養的內容較少。各生態素養內容又有其較為凸顯的話語表征,包括:將專家作為言說主體、將自然標記為積極價值、將人與自然作為同類參與者角色、倡導保護自然的行動以及反思破壞自然的活動。基于研究發現,本研究從內容選擇、話語建構、活動設計等方面為教材編寫者和一線英語教師提供了建議。

關鍵詞:生態知識素養;生態情感素養;生態倫理素養;生態行為素養;高中英語教材;生態話語分析;及物性

中圖分類號:H319 """"文獻標識碼:A """"文章編號:1000-0100(2025)01-0057-7

DOI編碼:10.16263/j.cnki.23-1071/h.2025.01.007

Representation of" Ecological Literacy in High School English Textbooks in China

Li Run-yi Zhang Hong

(National Research Centre for Foreign Language Education, Beijing Foreign Studies University, Beijing 100089, China)

This study examines the representation of ecological literacy and its discursive representation in seven high school English textbooks currently used in China through content analysis and ecological discourse analysis. Our findings reveal a substantial inclusion of content related to ecological behavior and ecological knowledge, whereas the content concerning ecological ethics and emotional aspects is comparatively limited. Each aspect of ecological literacy exhibits distinct discursive representations, including positioning experts as the main speakers, attributing positive values to nature, presenting humans and nature as equal participants, advocating actions for conservation, and reflecting on activities that harm nature. This study also provides suggestions for textbook writers and frontline English language teachers in terms of content selection, discourse construction, and activity design.

Key words:ecological knowledge literacy; ecological emotion literacy; ecological ethics literacy; ecological behavior literacy; high school English textbooks; ecological discourse analysis; transitivity

1 引言

培養公民的生態素養是治理全球生態問題的關鍵。我國歷來重視培養公民的生態素養,提倡構建以學校教育為基礎、覆蓋全社會的生態文明教育體系。為響應國家號召,《普通高中英語課程標準(2017年版2020年修訂)》指出,課程應幫助學生樹立人類命運共同體意識,使學生“成長為有文明素養和社會責任感的人”(中華人民共和國教育部" 2020:4-5)。

新形勢下,外語課程與教育教學應全面貫徹黨的教育方針,將生態素養的培養融入外語課程。外語教材作為外語課程的重要載體(Tomlinson 2012:143),是外語教育的重要組成部分,并能夠對學生產生重要影響。學生不僅通過外語教材學習課程核心知識,還以此樹立正確的價值觀,包括形成良好的生態素養。在教材編寫層面,我國現行的高中英語教材已經嘗試覆蓋生態話題的主題語境,呈現了生態素養相關內容,但生態素養在話語層面的表征尚未可知。在教材研究層面,盡管學界對于教材中的生態主題已進行過相關研究(Curdt-Christiansen" 2021:148,曾蕾" 洪丹" 2021:54),但這些研究多聚焦于教材中的生態子議題和生態觀念,關于教材如何有機融入生態素養內容的探討相對較少,尤其是關于外語教材如何通過話語表征潛移默化地培養學生的生態素養這一核心議題的研究尤為闕如,而這些話語對學生生態素養的形成具有潛在影響(何偉等" 2021:31)。鑒于此,分析我國高中英語教材中的生態素養內容及其話語表征方式對培養學生的生態素養,進而幫助他們正確對待生態環境,并參與生態問題治理具有重要意義。

2 文獻綜述

在教育語境下,生態素養是生態知識素養、生態倫理素養、生態情感素養和生態行為素養的整合(黃國文" 趙蕊華" 2019:152)。生態知識素養要求學生了解生態的相關知識;生態倫理素養指學生在處理自身與生態系統其他組成部分關系時的道德規范;生態情感素養側重學生對地球和宇宙的情感體驗;而生態行為素養則要求學生具備能夠推動生態系統朝積極方向發展的實踐(同上:152-153)。

隨著全球生態問題的加劇和人們生態意識的提升,教材領域也在本世紀初開始出現對教材中生態元素的分析與探討。一部分研究關注教材中的生態主題和生態元素內容。如Jacobs 和Goatly(2000:257)運用內容分析法,發現為國際讀者編寫的英語教材中生態議題約占全書內容的2%,且教材活動較少設計真實的生態實踐。Xiong (2014:240)發現,環保議題在中國英語教材中仍是相對邊緣化的存在。另一部分研究則聚焦生態主題語篇背后所承載的意識形態與生態觀念。如Stibbe(2004:246-251)探討日本英語教材中的淺層環保主義,發現教材話語體現出編者的理念,即“資源的過度開發能夠提高生活質量、非人類生命沒有內在價值、人類是世界的中心、只有當地人才需要為破壞生態負責”。此類探討生態觀念的研究大多采用批評話語分析方法,也有少數從生態語言學的視角出發,采取生態話語分析路徑。如何偉和沈維(2023:9-13)通過及物性系統分析發現教材中的7種動物形象,指出中國小學語文教材承載“以人為本”的生態觀念。整體而言,探討教材中生態素養融入的研究并不多見。

綜上,現有研究還有以下待拓展空間:從研究主題看,生態視閾下的教材分析主要集中于對生態主題的計數和對生態觀念的闡釋,較少關注生態素養;研究方法方面,在考察教材中的生態元素時,研究者多采用內容分析和批評話語分析的方法,而能夠深入分析生態語篇的生態話語分析方法在現有研究中尚不多見;研究對象方面,雖已有研究分析了教材中生態素養教育的融入,但研究對象主要集中在小學和大學,對中學教材的探討較少。然而,從認知發展的角度來看,中學階段對學生養成正確的價值觀和良好素養具有重要影響。鑒于此,本研究選取我國一套高中英語教材進行研究,探討該教材呈現的生態素養內容及話語表征。

3 研究設計

3.1 研究問題

本研究圍繞以下兩個問題展開:(1)高中英語教材呈現哪些生態素養內容;(2)高中英語教材如何通過話語表征呈現生態素養內容。

3.2 教材選擇

本研究選取2019年和2020年出版的X版7冊高中英語教材作為研究對象。選取X版教材主要出于以下兩點原因:一是目前未有研究分析遵循新課標修訂的英語教材的生態素養內容呈現;二是該教材得到較廣泛使用。

3.3 教材分析方法

本研究基于黃國文和趙蕊華(2019:152)的生態素養定義框架,對教材進行逐字句的內容分析,以回答高中英語教材呈現哪些生態素養內容。同時,本研究運用話語分析方法,采用生態話語分析中的及物性框架(何偉等" 2021:57-133)逐字句分析生態素養內容,以探討英語教材如何通過話語表征呈現生態素養內容。具體步驟如下:

(1)語料提取、收集與歸類。本文作者在充分理解生態素養定義框架后,對教材進行逐字句篩選,范圍包括課文、練習、背景文化知識、知識板塊、圖片和音視頻等。若教材內容符合4種生態素養之一,則將其選出并進行歸類。對于涉及多種生態素養的內容,我們將每一個生態素養都納入考量,每種素養記1次。例如,Many scientists say we are now entering the Earth’s sixth mass extinction.一句傳達了物種滅絕的相關知識,我們將其提取和歸類為生態知識素養。

(2)及物性分析、標注及判斷話語生態取向。為回答第二個研究問題,作者首先對篩選出的4種生態素養內容逐句進行及物性分析,標注過程類型、參與者角色與環境角色,如下例所示:We (Ag) should protect (Pro) nature (Af) immediately (CR)。在完成標注后,分析其過程類型、參與者角色與環境角色,遵循“一票否決制”的原則判斷話語的生態性,即只要3類系統中有1類呈現出生態破壞性或生態模糊性,則整個小句就不能夠被判定為生態有益性話語(同上:58)。如上例小句,過程類型為行動類動作過程,動作是protect(保護),參與者為施事we和受事nature,將we而非you,they等其他人稱代詞作為施事,表達了邀請學生一起行動的意義,而環境角色immediately(立即)則強調落實生態實踐的緊迫性,整個小句倡導人們立即采取行動保護自然,屬于生態有益性話語。為了提升可信度,本研究的兩位作者對于不確定和不一致的標注進行討論,協商至結論達成一致。

(3)主題提煉及分類。作者隨后依據及物性特征和生態取向分析4種不同生態素養內容呈現的話語表征特點,并結合上下文語境和情景語境對這些特點進行分類,提煉主題。例如,在融入生態知識素養時,如上文(1)中例子所示,教材常將scientists,experts作為生態知識的來源,因而此類話語特點被提煉為“將專家作為言說主體”。

4 研究發現

4.1 教材中生態素養內容的總體分布特征

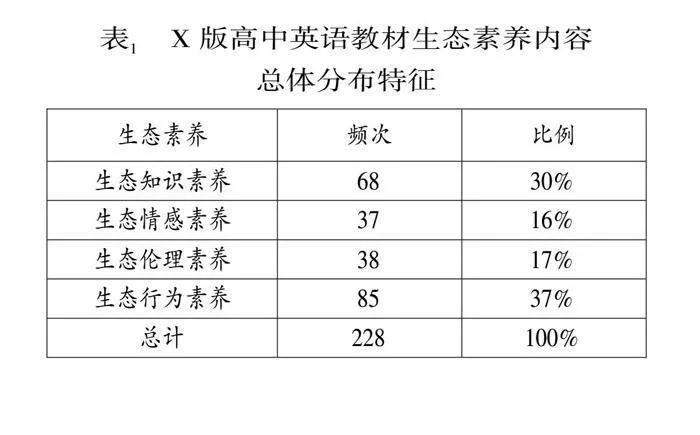

教材共呈現生態素養內容228次,包含4種生態素養(見表1)。最常見的為生態行為素養,約占37%;其次是生態知識素養,約占30%;探討人與自然關系的生態倫理素養和人對自然感性認識的生態情感素養較少,二者共占33%。同時,4種素養的內容占比在不同年級的教材中相對一致,沒有顯著區別。此外,每種生態素養內容的呈現也具有自身的話語表征。

4.2 教材中生態素養呈現的話語表征

4.2.1 生態知識素養:將專家作為言說主體

教材中有關生態知識素養的話語通常將專家作為言說主體來介紹相關內容。引入專家聲音、將專家作為信息來源能夠使教材中的生態知識更具權威性,增強信息可信度,使學生更愿意接受和內化生態知識。此類話語類屬于交流類心理過程,表征人或人格化事物的言語交流活動(同上:99),其參與者角色分別為交流方Communicator (Comr)、交流內容Communicated (Comd)和交流對象Communicatee (Comee),及物性標注方式為Comr+Pro+Comd+Comee.

① Many scientists (Comr) say (Pro) (Comd) [we are now entering the Earth’s sixth mass extinction].

例①中交流方為“很多科學家”,交流內容為“我們正在經歷第六次大規模生物滅絕”。結合語境,課文此前介紹了前五次生物滅絕,編者在此處引入“科學家”這一言說主體,而非簡單呈現這一知識,強調第六次生物滅絕的概念并非空穴來風,更非網上的誤導性信息,而是經過科學方法證實的概念,能夠讓學生意識到生態危機的嚴峻性,促使學生在掌握這一概念的同時更加重視動物滅絕的議題,推動生態知識向生態行為的轉化。

4.2.2 生態情感素養:將自然標記為積極價值

在生態情感素養方面,教材通常將大自然標記為積極的價值,以培養學生對大自然的歸屬感與親切感。在描述自然時,教材常將其表述為具有積極意義的名詞“家”“優秀的教師”等,或是使用具有積極意義的形容詞“美麗”“重要”“溫暖”等去標注和修飾大自然。這些話語類屬于識別類關系過程,表征通過一個事物或事件來識別另一個事物或事件的經驗活動(同上:109),其參與者角色分別為標記Token (Tk) 和價值Value (Vl),及物性標注方式為Tk+Pro+Vl.

② The Earth and sky, woods and fields, lakes and rivers, the mountain and the sea (Tk/Ag), are (Pro) excellent schoolmasters (Vl), and teach (Pro) some of us (Af) more than (Af) [we (Ag) can ever (CR) learn (Pro) from books (Af)].

例②將標記the Earth and sky, woods and fields, lakes and rivers, the mountain and the sea等自然環境元素的價值表述為excellent schoolmasters,將教師的優秀品質投射到大自然上,賦予大自然新角色,凸顯其教育價值。學生可以將對教師的認知和情感轉移到自然界上,從而對大自然產生喜愛、感激與崇敬之情。此外,標記并列了8個自然界常見的具體元素,而非將自然表述為一個寬泛的抽象主體,有利于拉近學生與自然的距離,與大自然建立情感聯結,具有生態有益性。

4.2.3 生態倫理素養:將人與自然作為同類參與者角色

有關生態倫理素養的話語常將人與自然作為同類參與者角色,如同時作為動作類過程的施事受事、心理類過程的感知者、關系類過程的相關方等,有助于幫助學生正確認識人與其他生命、自然環境和資源等生態系統組成部分的關系。此類話語有的通過行動類動作過程實現,有的通過情感類心理過程實現,有的通過對參與者角色的特定表述實現。行動類動作過程表征自然和社會中直接行動的事件(同上:71),其參與者角色一般為施事Agent (Ag)和受事Affected (Af),及物性標注為Ag+Pro+(Af)。情感類心理過程表征人或人格化事物在認知事物時產生的主觀感情(同上:86),其參與者角色一般為情感表現者Emoter (Em)和現象Phenomenon (Ph),及物性標注為Em+Pro+(Ph)。

③ As a result (CR), nature (Ag) got hurt (Pro), (Em) felt (Pro) pain (PrEx), and (Ag) finally (CR) turned (Pro) its back (PrEx) on us (Af).

④ It is (Pro) harmful (Vl) (Tk) for[humans, animals and plants (Ag) to live with (Pro) polluted air (Af)].

在例③中,nature成為動作過程got hurt的參與者和心理過程felt pain的情感表現者,而此類參與者角色一般由人類充當。編者將nature人格化,賦予其刻板印象中本只屬于人類的某些特征,將大自然置于與人類相對平等的位置,能夠使學生正確認識人與自然的關系,并進行換位思考,感受到大自然在遭受破壞時的痛苦與無奈,進而引發學生保護生態的意愿。例④行動類動作過程live with的施事是humans, animals and plants,結合語境,此小句強調空氣污染對人類和動植物都有害,作者將人類和動植物并列作為參與者,而非僅選擇人類作為施事,體現了教材編寫者對大自然中其他生命的關懷,呈現出人與自然和諧共生的關系,屬于生態有益性話語,有利于學生在考慮生態問題時注意到其他生命體,杜絕僅聚焦于人類的強人類中心主義,形成正確的生態倫理素養。

然而,與此同時,少部分有關生態倫理素養的話語在及物性上也具有人作為話語中心和模糊責任主體的特征,未明確人類在生態環境破壞過程中的責任,并將人類的利益作為生態保護的最終目的,不利于學生形成正確的生態倫理素養。此類話語主要體現在擁有類、關聯類、歸屬類關系過程和行動類過程中。歸屬類關系過程表征事物或事件具有某些特征(同上:104),其參與者角色為載體Carrier (Ca)和屬性Attribute (At),及物性標注為Ca+Pro+At.

⑤ Conservation (Ca) means (Pro) the wise use of the Earth and its resources (At) for the las-ting good of men (CR).

例⑤歸屬類關系過程的載體為conservation,屬性為the wise use of" the Earth and its resources.小句至此處,其生態取向還是相對有益的,表達了人類對資源的可持續性管理,盡可能避免對環境造成不可逆的損害。然而,后文的環境角色for the lasting good of men使得防止浪費這一行為最終回歸到人類自身的收益上,只強調對人類的好處,而未考慮到生態系統的其他組成部分,帶有一定的強人類中心主義的色彩。若能將環境角色刪除或是將表述改為for the lasting good of the world,可能會更有助于學生正確認識人與自然關系,形成正確的保護生態的動機。

⑥ Moa birds (Ca) were (Pro) native (At) to New Zealand, but are (Pro) now extinct (At).

例⑥為歸屬類關系過程,載體是恐鳥moa birds,屬性有兩個,一個是native,一個是extinct.這里采用歸屬類過程,且用moa birds作為載體,隱藏了extinct這一過程的責任主體——人類。有研究表明,人類的捕殺是恐鳥滅絕的主要因素(Holdway, Jacomb" 2000:2250)。此處的表述將責任主體隱藏在話語之外,可能不利于學生正確認知恐鳥滅絕的原因,學生可能誤以為恐鳥是受自然因素影響滅絕的。若能將此句更改為but are extinct due to human activities會更有助于教材使用者反思人類活動對自然生態的影響,促使學生形成良好的生態倫理素養,承擔保護動物的責任。

4.2.4 生態行為素養:倡導保護自然的行動和反思破壞自然的活動

生態行為素養在話語層面的體現主要是倡導保護自然的行動和反思破壞自然的活動,此類話語既強調“事后反思”的重要性,如承認人類消費主義行為對自然的負面影響,又提倡“事前預防”,如鼓勵回收再利用行為,平衡“事前預防、事中控制、事后總結”的關系,促使學生更加系統地學習如何保護大自然(Curdt-Christiansen 2020:160)。提倡保護環境的行動主要通過行動類動作過程來實現。

⑦ Most of them (Ag) tried to (Pro) (Af) [recycle (Pro) waste (Af), ride (Pro) bikes (Af) or walk (Pro), and reduce (Pro) the use of dispo-sable packaging (Af)].

⑧" (Ag) Study (Pro) nature (Af), love (Pro) nature (Af), stay (Pro) close to (PrEx) nature (Af).

例⑦中的動作過程tried to, recycle, ride, walk, reduce均與保護環境的舉措相關,而施事為教材中描寫的公民,體現出這些公民都在為保護環境做力所能及的行動,屬于生態有益性話語,促使學生向教材中描述的公民學習,爭取為保護生態環境貢獻出自己的力量。例⑦從較為微觀和具體的層面指導學生如何緩解空氣污染和資源短缺問題,而例⑧則從較為宏觀的層面,直接采用并列的動作過程study, love, stay close to以及同一個受事nature,呼吁學生認識自然、熱愛自然、擁抱自然,為生態行為實踐做出大方向上的引領,也有助于提升學生的生態行為素養。

教材不僅提倡保護環境的行動,也通過特定話語反思人類破壞自然的活動,主要通過關聯類、識別類、認知類關系過程和行動類動作過程實現。關聯類關系過程表征兩個事物或事件之間的關聯關系(同上:120),其參與者角色為相關方Correlator 1(Cor1)和相關方Correlator 2(Cor2),及物性標注為Cor1+Pro+Cor2。

⑨ Other human activities (Cor1), such as construction and the burning of waste, also contri-bute to (Pro) air pollution (Cor2).

例⑨中關聯類關系過程的相關方1為other human activities, 相關方2為air pollution,指前者對后者的影響,強調部分人類活動會導致空氣污染。同時,此句還對相關方1做出更進一步的舉例說明,將人類活動具體化,能夠使學生明白特定人類活動(如工程建設和垃圾焚燒)對自然環境的危害,引起學生對生態保護的重視。對于破壞性活動的反思為教材使用者提供行為模范,促使學生在日常生活中反思自己的行為,從而做出更加有益于自然環境的生態實踐。

5 討論

本研究選取X版七冊高中英語教材進行分析,發現教材不同程度地呈現出4種生態素養內容。同時,每種生態素養內容都有其較為凸顯的話語表征,如將自然標記為積極價值,將人與自然作為同類參與者角色,倡導保護環境的行動等。基于研究發現,我們提出以下問題與讀者商討。

第一,高中英語教材中生態素養內容的呈現比例如何達到合理的平衡。一方面,橫向來看,如何在生態知識、行為、情感和倫理素養之間達到合理平衡。在生態文明教育融入國民教育體系的大背景下,生態教育旨在培養具有生態意識和生態倫理,并能將對生態的認識融入生活,指導自身行為的生態人(黃國文" 趙蕊華" 2019:148-151),這就要求4種素養的全面發展。但在高中學段,4種素養是否需要以均等的比例在教學和教材中呈現尚需研究。X版教材對于生態行為和生態知識素養的內容涉及較多,倫理和情感素養相對較少,這與已有的研究發現相類似,即教材側重于生態問題知識的呈現和提供解決問題的環保舉措(Xiong" 2014:240)。該發現產生的原因可能在于生態行為和知識與學生日常生活更相關,認知難度更低,且更易于學生理解,學生在課堂中學習了相關內容之后能夠迅速內化并運用到實際生活中,從理論和實踐兩方面提升生態素養。但與此同時,生態倫理和情感素養的呈現對于學生良好生態素養的形成也同樣重要,學生需要從價值觀的層面正確認識人與自然的關系,才能更加明確生態保護的動機,而非機械地、教條式地采取保護環境的措施(Curdt-Christiansen" 2021:153,Xiong 2014:239)。該發現亦能解釋當前學生生態素養培養中存在的問題。比如,研究表明,現今中學生在生態文明素養測評中,生態審美(隸屬于生態情感)維度的得分較低,生態情感素養相對匱乏(王巧玲等 2023:80)。教材可以合理引入富有情感色彩的文學作品來描繪自然景觀、生物多樣性以及環境變化等內容,以激發學生對地球和宇宙的情感體驗,形成生態情感素養。同時,教材還可以適當設計情景模擬活動(Jacobs, Goatly 2000:262),讓學生扮演不同利益相關者的角色,從而體驗在生態環境問題中進行道德決策的復雜性,并學會處理自身與生態系統其他組成部分的關系,提升生態倫理素養。

另一方面,生態素養在不同年級教材中的呈現比例如何設置。本研究發現4種素養的比例在不同年級的教材中相對一致,這與以往研究有所不同。Feng(2019:470)發現,中國香港特別行政區的英語教材在融入價值觀的話題時,不同年級有不同的側重點:低年級主要關注認知難度較小的衛生習慣等問題,而高年級則會涉及利他主義、人類命運共同體等需要高階思維的議題。在生態素養方面,生態行為和生態知識的認知難度較小,更易于低年級學生理解,而生態倫理和生態情感對認知水平的要求相對較高,比較適合高年級學生學習。在4種素養呈現的比例上,不同年級可以有所區別。例如,就“保護動植物”這一話題而言,針對低年級學生,教材可簡單介紹生態知識,如動植物的基本特征和生活習性,并提倡簡單的生態行為,如愛護花草樹木、不隨意采伐和禁止販賣野生動物等。針對高年級學生,可以結合生物學科知識,引入環境倫理理論,如生物倫理學、深生態學等,強調人類與自然環境的內在聯系和相互依存關系,引導學生思考如何實現人與自然的和諧共生(Carter" 2007:174),并通過案例再現和項目式學習引發學生的情感共鳴,促進其對動植物保護的關注。

第二,有關生態素養的內容在教材中應該以何種話語表征呈現更有助于學生形成良好的生態素養。一方面,生態有益性話語有助于培養學生良好的生態素養。如在生態情感素養內容的呈現上,教材常通過識別類關系過程賦予大自然積極價值,運用“自然是家”等隱喻幫助學生認識到自然的內在價值,培養學生對自然的喜愛與感激之情,這與前人研究有相異之處。Zahoor和Fanjua(2020:6-15)發現巴基斯坦英語教材將自然表征為商品和人類的資源附庸等,只注重大自然的工具屬性,將人與自然進行機械地二元切割,易讓學生產生對大自然的疏離感和陌生感。本研究異于以往研究的原因可能在于X版教材與前人研究教材所處的文化環境和時代背景不同。X版教材體現中華優秀傳統文化中“天人合一”的生態觀念,落實了生態文明思想和生態文明教育的要求,有利于培養學生的生態情感素養。又如在生態倫理素養內容的話語表征上,教材常將人與自然作為同類參與者角色,呈現人與自然的和諧關系,這與何偉和沈維(2023:9)對于教材中動物話語的表征分析以及Zahoor和 Fanjua(2020:10-11)的部分結論相類似,都體現出人與自然的辯證統一性,有利于學生理解“人與自然是生命共同體”的生態倫理理念,對學生良好生態倫理素養的形成有積極影響。

另一方面,教材中有關生態素養內容的生態模糊性與破壞性話語是否對學生良好生態素養的形成有負面效應仍有待探討。教材在呈現有關生態倫理素養的內容時出現模糊責任主體和將人類作為話語中心的生態模糊性與破壞性話語,這與Stibbe(2004:246-251)“資源的過度開發能夠提高生活質量”“人類是世界的中心”等發現相類似。此類話語也曾出現在其他教材研究中(Xiong" 2014:237-240)。就話語本身而言,部分此類話語披著生態的外衣,關注環境污染和資源耗竭,但實質上仍是片面強調人類價值的淺層生態主義,沒有從意識形態、價值觀角度追問環境危機的根源(Xiong" 2014:239),不利于學生養成良好的生態素養。但倘若教材在使用此類話語的同時設計相應的思辨活動,引導學生評價和反思具有生態破壞性的話語,或許能夠促使學生更好地反思理解、接受并內化生態素養內容,從而從另一個角度推動良好生態素養的形成。如X版教材必修三第一課“口語表達”模塊中出現I know it’s important, but I’m too busy and don’t have time for small things like this (it和this指代保護環境的措施)。雖然前半部分將保護環境的措施標記為積極價值,表明認可其重要性,但后半句卻體現出說話者實際上未能踐行生態行為,屬于生態模糊性話語。但教材將這一話語置于一個具有較強思辨性的活動中,要求學生以志愿者的身份思考該話語并勸說言說者進行環保行動,引導學生反思與評價該話語,能夠提升學生的生態倫理素養和生態行為素養。但教材中生態模糊和破壞性話語對學生生態素養養成的影響及其機制仍未十分明確,尚須通過課堂觀摩、教師和學生訪談等方式進行實證研究。

6 結語與建議

基于以上發現與討論,本研究給廣大外語教材編寫者和一線教師提供以下新思路。

對于教材編寫者而言,在教材編寫和審校的過程中,可以從生態素養的4個維度思考生態素養內容的融入,并依據學生的認知發展水平,使不同年級教材中生態素養內容的占比差異化;在話語呈現方面,可以從及物性系統出發,考慮話語的生態性,多將專業人士作為言說主體、將大自然標記為積極價值,將人與自然作為同類參與者角色,反思破壞大自然的活動并提倡保護生態環境的行動。此外,在面對生態模糊性和破壞性話語時,編寫者一方面可以識別其中的生態破壞性元素,篩選或是改編材料,使教材話語更加契合時代要求,另一方面可以設計思辨活動,引導學生分析、反思和評價此類話語,以從正、反兩個方向培養學生的生態素養。

對于教師而言,在教授人與自然主題語境的內容時,可考慮以培養學生的生態素養為導向,帶領學生利用教材理解生態知識、正確認識人與自然的倫理關系、培養學生熱愛自然的情感、鼓勵學生參與保護自然的實踐;教師在使用教材時,應充分發揮主觀能動性,具備一定的思辨能力,引導學生積極學習和拓展生態有益性話語,并帶領學生反思批判具有破壞性的話語,思考其可能的成因及改進措施。這樣,在培養學生良好生態素養的同時也可提升學生的思維品質。

最后,須要指出,對于不同生態素養內容在教材中的呈現比例目前尚無統一、客觀的標準,有關生態素養的話語對學生生態素養形成的影響機制目前也尚未十分明確,因此,本研究只是對教材進行分析,并不涉及評價。此外,本研究只聚焦于一個版本的教材,未進行教材間的對比分析,對于生態素養內容及其話語表征的概括可能不夠全面。未來研究可以進行教材間的共時或歷時對比分析,并在教材分析的基礎上深入課堂,通過課堂觀察、訪談等方法對教師如何使用教材進行生態素養培養以及學生如何通過教材養成良好生態素養開展歷時質性研究或行動研究。

*張虹為本文通訊作者。

參考文獻

何 偉 高 然 劉佳歡. 生態話語分析新發展研究[M]. 北京:清華大學出版社, 2021.‖He, W., Gao, R., Liu, J.-H." Research on New Developments in Ecological Discourse Analysis[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2021.

何 偉 沈 維. 生態語言學視角下語言教材動物話語表征研究[J]. 外語教學, 2023(4).‖He, W., Shen, W. Discursive Representations of Animals in Language Textbooks: An Ecolinguistic Perspective[J].Foreign Language Education, 2023(4).

黃國文 趙蕊華. 什么是生態語言學[M]. 上海:上海外語教育出版社, 2019.‖Huang, G.-W.," Zhao R.-H." What Is Ecolinguistics[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2019.

王巧玲 張 婧 王咸娟 杜 磊 傅繼軍. 中學生生態文明素養測評指標體系的構建與應用[J]. 中國教育學刊, 2023(7).‖Wang, Q.-L.," Zhang, J.," Wang, X.-J.," Du, L.," Fu, J.-J." Construction and Application of the Evaluation Index System for Ecological Civilization Literacy of Middle School Students[J]. Journal of the Chinese Society of Education, 2023(7).

曾 蕾 洪 丹. 德育教材生態話語之圖文態度評價模式探討[J]. 中國外語, 2021(1).‖Zeng, L., Hong, D." Exploring Image-text Attitude Evaluation Model of" Ecological Discourse in Moral Education Textbooks[J]. Foreign Languages in China, 2021(1).

中華人民共和國教育部.《普通高中英語課程標準》(2017年版2020年修訂)[M]. 北京:人民教育出版社, 2020.‖Ministry of" Education of the People’s Republic of China. General Senior High School Curriculum Stan-dards (English) (2017 Edition Revised in 2020)[M]. Beijing: People’s Education Press, 2020.

Carter," N. The Politics of" the Environment: Ideas, Activism, Policy(2nd Ed.)[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Curdt-Christiansen, X.L. Environmental" Literacy: Raising Awareness through Chinese Primary Education Textbooks[J]. Language, Culture and Curriculum, 2021(2).

Feng, W.D." Infusing Moral Education into English Language Teaching: An Ontogenetic Analysis of Social Values in EFL Textbooks in Hong Kong[J]. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 2019(4).

Holdaway, R.N., Jacomb, C. Rapid Extinction of the Moas (Aves: Dinornithiformes): Model, Test, and Implications[J]. Science, 2000(1).

Jacobs, G.M.," Goatly," A. The Treatment of Ecological Issues in ELT Coursebooks[J]. ELT Journal, 2000(3).

Stibbe, A. Environmental Education Across Cultures: Beyond the Discourse of Shallow Environmentalism[J].Language and Intercultural Communication, 2004(4).

Tomlinson, B. Materials Development for Language Learning and Teaching[J]. Language Teaching, 2012(5).

Xiong, T." Shallow Environmentalism: A Preliminary Eco-Critical Discourse Analysis of Secondary School English as a Foreign Language (EFL) Texts in China[J]. The Journal of Environmental Education, 2014(4).

Zahoor, M., Janjua, F. Green Contents in English Language Textbooks in Pakistan: An Ecolinguistic and Ecopedagogical Appraisal[J]. British Educational Research Journal, 2020(2).

定稿日期:2024-12-10【責任編輯 陳慶斌】