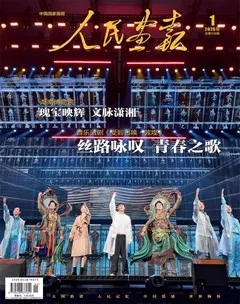

音樂話劇《受到召喚·敦煌》:絲路詠嘆 青春之歌

敦煌莫高窟第206窟的怒目金剛穿梭于20世紀的法國街頭;供養人“走出”壁畫在舞臺上講述敦煌過往;薩埵那太子舍身飼虎的故事連接起兩代人相隔百年的頓悟……音樂話劇《受到召喚·敦煌》以2035年的中國敦煌和1935年的法國巴黎為背景,演繹了“敦煌守護神”常書鴻與敦煌數字研究中心實習生張燃的故事。

近年來,越來越多的文藝作品將文化與科技融合,讓優秀傳統文化更好地活在當下、服務當代。中國國家話劇院原創音樂話劇《受到召喚·敦煌》借助舞臺敘事的力量,將延續千年的敦煌文化與當代人的精神世界緊密相連,通過一場跨越百年的時空對話,讓文化遺產在文藝創作中煥發新的活力。

聆聽敦煌文化的千年回響

敦煌位于甘肅省河西走廊最西端,總扼陽關和玉門關,是絲綢之路東段一個最主要的樞紐,史書稱“華戎所交,一都會也”。中原的絲綢瓷器,西域的珍寶香料,北方的駝馬,河西的糧食,曾在這里進行了廣泛的交易;中原文人學士、畫工藝人、官宦戍卒帶著不斷更新的中原文化來到這里;吐蕃、回鶻、黨項、蒙古族等中國的多民族文化的獨特風格投影在敦煌藝術中;隨著佛教、景教、摩尼教、襖教、伊斯蘭教的東傳,西亞、中亞的建筑、雕塑、繪畫、樂舞、紡織印染工藝等,不斷影響著敦煌固有的美學模式。

正如習近平總書記所說:“敦煌文化延續近兩千年,是世界現存規模最大、延續時間最長、內容最豐富、保存最完整的藝術寶庫,是世界文明長河中的一顆璀璨明珠,也是研究我國古代各民族政治、經濟、軍事、文化、藝術的珍貴史料。”

敦煌文化的價值不僅停留在歷史長河中,在今天,它的藝術、思想與精神依然煥發著璀璨的光輝。正是在這樣的背景下,中國國家話劇院院長、導演田沁鑫將目光投向了敦煌千年歷史中的人文精神,音樂話劇《受到召喚·敦煌》應運而生。田沁鑫希望通過融合音樂、話劇、舞蹈等多元藝術形式,讓傳統文化活態化起來,召喚起更多當代觀眾對敦煌文化的珍視與思考。

“召喚”,是這部音樂話劇的核心主題。敦煌的召喚,不僅僅是對歷史的召喚,也是對心靈深處文化根脈的呼喚。為了在現代藝術框架下真實再現敦煌文化的永恒魅力,講述莫高精神,主創團隊研習了大量有關敦煌文化的資料,也曾前往敦煌采風。他們參觀莫高窟,與莫高人對話,探訪陽關和玉門關,體驗敦煌的風土人情,從歷史的風中汲取靈感,希望能在戲劇中讓敦煌的魂得以傳承。

19 4 4年,敦煌研究院前身“國立敦煌藝術研究所”成立。80年來,為了敦煌文化的賡續傳承,以常書鴻、段文杰和樊錦詩為代表的幾代莫高人從艱難起步、曲折探索到蓬勃發展,用青春和汗水、堅守和奉獻深耕大漠、艱苦奮斗,讓沉積千年的莫高窟盛世重光,孕育形成了“堅守大漠、甘于奉獻、勇于擔當、開拓進取”的莫高精神。莫高精神也激勵著主創團隊深入挖掘敦煌文化的精髓,通過現代科技與中國戲劇的深度融合,回應敦煌的召喚。

讓穿越時空的敘事直抵心靈

《受到召喚·敦煌》的故事跨越了兩個時空:1935年的法國巴黎和2035年的中國敦煌。劇中,青年演員張藝興飾演了敦煌藝術研究所首任所長常書鴻和2035年敦煌數字研究中心的實習生張燃,在不同的時空,他們都面臨愛情難題。

2035年,在敦煌數字研究中心,編號為206的怒目金剛開口說話,在他的指引下,張燃以《常書鴻自傳:愿為敦煌燃此生》為鏈接,于敦煌大美和個人小愛之間尋找答案。平行時空里,他看到了始于樂僔的莫高窟開窟造像活動,看到了一段段傳奇震撼的敦煌往事,也走進了常書鴻的時空。

19 3 5 年,在巴黎,青年藝術家常書鴻偶然翻閱到一本敦煌畫冊,被其中精妙絕倫的壁畫和彩塑吸引。1936年,懷著對敦煌藝術的向往,常書鴻毅然回國。在抗日戰爭的動蕩歲月中,他肩負起籌建“國立敦煌藝術研究所”的使命,幾經輾轉,于1943年抵達敦煌莫高窟。此后,常書鴻將自己的畢生精力奉獻給了敦煌石窟的保護和研究事業。從巴黎到敦煌,從青年到老年,從“蒙巴那斯的畫家”到“敦煌守護神”,常書鴻的故事讓張燃理解了守護敦煌的意義。

兩人的故事線跨越百年,卻通過敦煌這一文化紐帶產生了連接。話劇巧妙地借助召喚這一概念,在戲劇舞臺構建起敦煌空間,不僅賦予了歷史人物新的生命力,也為當代觀眾提供了與傳統文化共鳴的契機。

在守正創新中賡續歷史文脈

在田沁鑫看來,文化傳承是一個持續的過程。它需要每一代人不斷注入新的思考和表達方式,才能真正活起來。在《受到召喚·敦煌》中,導演、演員、作曲家和所有創作者共同努力,讓古老的敦煌精神融入現代語境。

音樂和舞蹈是敦煌文化的重要組成,壁畫里的飛天,有一種畫出來的音樂的感覺。在導演田沁鑫心中,以敦煌為主題的話劇,音樂是必要的。音樂話劇《受到召喚·敦煌》中有二十多首曲目,曲風多變,有中式風格,也有法式風情;有失戀的情歌,也有宏大的表達。為本劇打造原創音樂時,作曲家金培達帶著一種好奇。他說:“音樂始終是強烈表達情感的工具,我們希望通過音樂,挖掘人生中獨特的召喚。”

“把控情感的部分比音樂劇還要再準確一點點,對我來講也是一個全新的挑戰。”金培達介紹道,“比如《叩問》,是本劇中的高潮部分。這首歌講歷史,講情緒上的變化,又有宗教感,情感要很順得像波浪一樣一波接一波地連接起來。”“敦煌是文化交匯的地方,這部音樂話劇的音樂也應該有多元的氣質。”金培達認為互動可以帶來突破,他邀請張藝興參與創作,讓一些歌兼具戲劇性與時尚感。

此外,舞臺設計是這部音樂話劇的亮點之一。二維動畫、3D特效、AI技術、即時拍攝、動畫真人融合等多媒體的應用,復現了莫高窟壁畫、彩塑的細膩紋理與輝煌色彩,構建了一個充滿未來感與文化深度的“戲劇元宇宙”。

“在體育場館里,戲劇藝術和音樂現場相結合,舞臺像一個盒子一樣展開,不是封閉的,而是開放的,像在擁抱觀眾,不是實景搭建,而是同時通過多媒體影像和AI等最新技術呈現,并配合劇情的推進。”舞美設計王琛講道,“舞臺背景中構建了未來數字博物館內的佛像、金剛、菩薩、飛天,其來源是敦煌的造像、壁畫、色彩,演員在其中表演,還加入了即時拍攝。人和背景、環境形成了有機整體,突破了戲劇、音樂、現場的壁壘,將過去、現在和未來融合在一起。”

田沁鑫導演認為,數智技術正以前所未有的力量重塑文化傳播空間。“古代工匠用非凡的藝術創作能力創造了敦煌文化,今天我們融合現代科技在戲劇舞臺呈現敦煌文化,也是為數字化時代的‘新文藝’提前做好準備。”

青春的身影回應青春的召喚

因為唱跳元素很多,這部話劇集結了許多畢業于各大藝術院校音樂劇專業的青年演員,他們充滿青春活力和真摯的表演為這部戲注入了靈魂。大家表示,“莫高精神”的召喚,藝術前輩的指導,讓他們始終沉浸在巨大的激情中,見證一個故事從恢宏的構想形塑為震撼的藝術,并親身參與其中,對他們來說是極為珍貴的成長歷練。

青年對中華文明有著發自內心的熱愛,和從精神深處的認同。為青年演員、青年創作人才,提供公正的創作平臺,讓青年人才樹立嚴謹的藝術創作態度,以優質的專業能力展現自己的才華,也是《受到召喚·敦煌》的一大愿景。

“新時代中國文藝的繁榮發展需要優秀文化人才,培育形成規模宏大的優秀文化人才隊伍是深化文化體制改革的重要內容。中國國家話劇院在認真創作讓人民群眾滿意的文藝作品,也在為執著追求藝術理想、勇于擔負文化使命的藝術家,尤其是青年人提供平臺和空間。而有著多元跨界經歷的優秀青年演員來到劇院后,也有反哺作用,能夠讓劇院展開更加豐富的探索。”田沁鑫院長提到,“像青年演員張藝興,他出演過多部影視作品,唱跳能力比較突出。

在慶祝中國共產黨成立100周年文藝演出《偉大征程》中,他演過一名志愿軍小戰士。他對表演的理解和信念,增加了我對他的信心,更重要的是他很用功。這次他兼顧表演、音樂、舞蹈,精彩演繹了常書鴻的堅韌、奉獻與張燃的覺醒、成長。”

賡續中華文脈,離不開用藝術的方式推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展。《受到召喚·敦煌》最動人之處是對文化傳承主題的詮釋。從常書鴻為保護敦煌文化的付出,到張燃因敦煌文化而明了保護敦煌的意義,劇作展示了優秀傳統文化如何通過一代代人的努力得以延續。有觀眾說:“我真切地感受到,文化有著與我們每個人息息相關的生命力。”藝術與科技、青春與理想、傳統與現代的深度融合,讓敦煌文化、莫高精神與每一位觀眾共鳴。

文化的傳承從來不是簡單的接力,如何把文化資源優勢轉化為文化發展優勢,讓優秀傳統文化保持活力,是文藝工作者的共同命題。音樂話劇《受到召喚·敦煌》以其震撼人心的藝術表達,給出了一種答案:用真誠的創作打動人心,用科技的手段賦予傳統文化新的生命,用年輕人的力量讓文化煥發活力,文藝創作大有可為。

中國文化的絢爛篇章是文明交流互鑒的重要載體,以藝通心,更易溝通世界。田沁鑫院長介紹,音樂話劇《受到召喚·敦煌》將在2025年做全國巡演的嘗試,同時準備“出海傳播”,為傳播中華文明和中華文化精神,獻出戲劇藝術的力量。