處在風口浪尖的“時尚”

摘要 20世紀50年代,一場“美化服裝”時尚風潮在中國銀幕內外蔓延。電影與時尚的耦合培養(yǎng)了該時期中國女性超越實用主義價值的現(xiàn)代性經驗,也引發(fā)社會主義美好生活如何把握、女演員如何實現(xiàn)徹底改造、女性多元氣質如何合理彰顯等復雜又頗具風險的問題。這場風潮是實用主義與消費主義兩種社會主義女性現(xiàn)代性經驗的在地互動與碰撞。電影《黃寶妹》文本內外豐富的歷史細節(jié)顯示出,勞模黃寶妹既具備婦女高效建設社會主義現(xiàn)代化的生產力價值,又在日常生活領域釋放著流行文化的魅力與經濟效應,成為聚合兩種經驗的理想范本。其以“例外”姿態(tài)不僅指向中國女性的媒介再造,也指向對“十七年”在更高層面的重估。

1957年上映的電影《護士日記》里,女護士簡素華輕聲哼唱:“小燕子,穿花衣,年年春天來這里。”翌年,以衣著時尚聞名的勞模黃寶妹出演的藝術性紀錄片《黃寶妹》面世。“穿花衣”形象于20世紀50年代中后期登場時雖與主流意識形態(tài)語境格格不入,卻產生了巨大的社會效應,演員王丹鳳和黃寶妹成為大眾爭相效仿和愛慕的對象(圖1)。但在當下對“十七年”的歷史敘述中仍普遍套用“厭女情結”(misogyny),對這些由文本內部延伸至外部的意義場域語焉不詳。華裔學者王玲珍在《重訪女性電影:女性主義、社會主義與當代中國主流文化》(Revisiting Women’s Cinema: Feminism,Socialism, and Mainstream Culture in Modern China) 中指出:“針對‘十七年’女性及女性電影的研究無法走出預設好的政治宣傳性質、父權文化等根深蒂固的研究范式,自然也無法對社會主義文化和婦女運動歷史及相關遺產進行有效評估。”衣著時尚女性的被發(fā)掘可視為一種歷史復調,為學界重估“十七年”女性文化提供獨特參照。

通過鉤沉史料會發(fā)現(xiàn),簡素華和黃寶妹兩個角色雖共享著“時尚”標簽,但兩部電影的命運卻大相徑庭——前者上映后遭到批判迅速沉寂,后者在四面楚歌的語境中創(chuàng)作出來并得到肯定,被選送為1959年中華人民共和國成立十周年“獻禮片”。盡管“重寫十七年”是當下學界研究的重要方向,但研究者大都以1956年“雙百方針”、1958年“拔白旗”以及“藝術性紀錄片”運動為關鍵詞概括這段歷史,對繁多歷史細節(jié)尚未充分發(fā)掘與客觀評估。顯然,“社會主義中國的文化生產是一個動態(tài)的過程”。電影、女性、時尚在該時期的互動是復雜的,并非簡單跳出“政治-藝術”二元框架后就能完成重新概括,研究者必須釋放更多歷史細節(jié)并闡明其歷史發(fā)生學意義。

除了《護士日記》和《黃寶妹》外,1957到1958年還短暫出現(xiàn)了具有相同特質的影片類聚:《青春的腳步》(1957)、《尋愛記》(1957)、《幸福》(1957)、《上海姑娘》(1958) 等。其中,《黃寶妹》是社會生活、產業(yè)工人等研究領域重返20世紀五六十年代歷史現(xiàn)場均無法繞開的典型樣本。這不僅是因為影片攜帶著意義豐富的能指,還在于扮演者在文本之外參與了更廣層面的文化生產,其事跡和時尚形象頻頻見諸廣播、報刊、連環(huán)畫等媒介,成為包含官方與民間多重訴求的文化符號。本文以《黃寶妹》為顯性參照物與其他“時尚”影片并置,探析文本迥然不同的命運背后所關涉的物質消費、明星改造、女性氣質等多重時代話語間相互交織的張力,并對發(fā)生在20世紀50年代中后期中國社會生活中的這場時尚風潮做出更清晰的歷史重估。

一、異軍突起的“時尚”:“美化服裝”與美好生活歸屬

若按前述路徑,我們將“雙百方針”等政治性因素暫時擱置,首先面臨一個亟待回答的問題:1956年文藝政策松動后,為何是穿衣時尚現(xiàn)象在次年電影中異軍突起?顯然,這一文化訴求不屬于此時主流意識形態(tài)的倡導內容。“著裝統(tǒng)一的深藍色、卡其綠或灰色代表了1949年之后相當長時間內,構成中國社會與民族時間和空間想象的同質性。沒有階級、年齡與性別的區(qū)分是標準共產主義的時尚形象。”自我犧牲的服裝樣式和色彩,對抗的是與政治話語、社會改造及經濟建設等崇高歷史需求相悖的、熱衷于消費的資本主義意識形態(tài)。一篇刊登在《中國青年報》的文章指出,一個頭發(fā)夾子、一件皮大衣都可能變成誘惑女孩子走入歧途,甚至貪污犯罪的肇因。《上海姑娘》中,導演成蔭設置的小插曲呼應了此說法。穿著時髦大衣的白玫上樓梯時,手里的皮箱不小心滑落,這一幕碰巧被下樓的陸野看到:

華麗的緞子的花圍脖,各色各樣的花手絹,帶著絲絨套子的熱水袋,繡花的毛線衣,彩色的辮結……還有一個漂亮的洋娃娃,它哇地叫了一聲,眨了眨那奇大的眼珠。

隨后陸野“臉上浮起一絲嘲笑”,像是代表當時的主流價值做出評判,白玫的服飾、物件表現(xiàn)的時尚氣質,與主流意識形態(tài)要求的節(jié)儉樸素、集體主義極不相符。經濟與社會學者安德魯·魏昂德(Andrew Walder) 曾用“‘禁欲主義’或‘苦行主義’”(asceti?cism) 概括中國1949—1976年政治現(xiàn)象背后的運作機制,其關聯(lián)著新中國成立初期冷戰(zhàn)的國際形勢、國民經濟基礎薄弱及物質貧乏的現(xiàn)實狀況。因此,僅以慣常的政治規(guī)約來簡單解讀,認為時尚服飾等個體追求被抑制、社會主義政權反對生活消費,無疑稍顯片面。實際上,新中國成立初期的主流敘事并不排斥對個人美麗裝扮的表現(xiàn)。電影《高歌猛進》(1950) 中就有對人們在好日子到來后追求穿衣打扮的描述:

小孟:“媽呀,你看吧,再過幾年,咱們的生活得從根兒變個樣兒。”秀蘭:“那時候把孟大娘好好打扮打扮。”眾人附和道:“我送一身呢子衣服,我送一雙皮鞋,我送一個大穿衣鏡,我送梳頭油和香水。”

眾人的未來展望中包含著社會主義新生政權對人民在物質進步上的承諾,但穿衣打扮所代表的美好生活與貧瘠現(xiàn)實之間的巨大矛盾,卻是國家在建設初期難以有效調合的。影片中秀蘭鼓勵小孟的那句“咱們好好干”,是政治話語借用馬克思“勞動創(chuàng)造歷史”的價值邏輯對這種矛盾的彌合,穿衣打扮等生活消費問題暫時被懸置。但當國家順利度過艱難的初創(chuàng)期,開啟全面建設后經濟獲得較大發(fā)展,物質的豐裕讓穿衣打扮、追求時尚的訴求需要被提上日程。《新中國婦女》的一篇文章焦慮地寫道:“男女不分,老少不分,全世界沒有一個國家是這樣的。”詩人艾青也感嘆:“在抗日戰(zhàn)爭時期和解放戰(zhàn)爭時期,由于環(huán)境的關系,老解放區(qū)大家穿制服是對的。但新中國成立已經五年了,不分男女老少還穿一樣的衣服,就顯得不合理了。……在大街上一看,全是一片藍黑色,和兩旁的建筑物、和生活的歡樂氣息很不調和。”

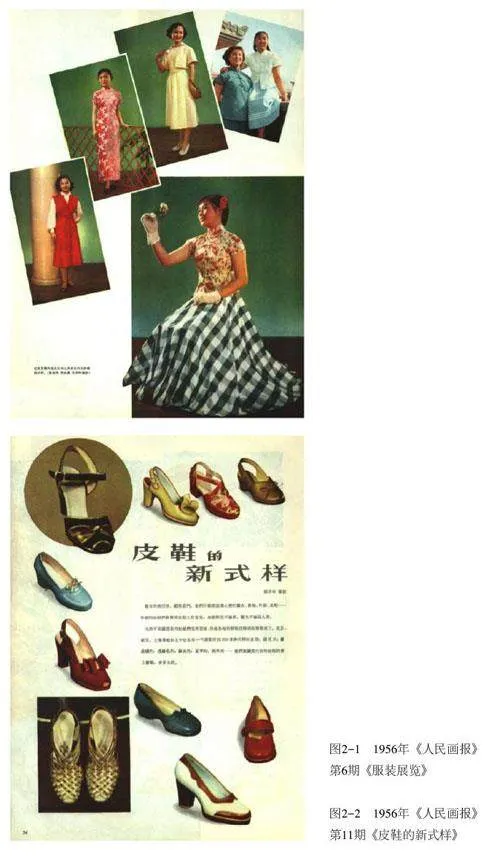

1955至1956年的媒體輿論中,“時尚”“美麗”“服裝改造”成為相當顯眼的詞匯。談論的核心大都是如何用豐富多彩的裝扮體現(xiàn)國家發(fā)展形勢向好。上海《青年報》發(fā)文號召:“姑娘們,你們大膽的穿起花衣服吧……不但要把國家打扮的像一個百花盛開的大花園那樣,也要把姑娘們打扮的像一朵鮮花、一顆寶石。”主流媒體的宣傳口徑也出現(xiàn)松動:“我國社會主義建設正在飛速地發(fā)展著,廣大人民的物質生活和文化生活有所改善和提高……相應地改進和美化服裝……顯然是必要的也是可能的。”隨后,北京、天津、上海等全國多座城市響應號召舉辦服裝展覽會。《人民畫報》等雜志封面也出現(xiàn)了身著靚麗服裝的女性,內頁開始介紹蘇聯(lián)布拉吉、旗袍改良的短衫及不同款式的皮鞋和高跟鞋等(圖2)。

1957年《青春的腳步》《尋愛記》等電影也對社會主義新時尚進行了全面展示:《青春的腳步》中林美蘭共穿了九套衣服,王人美扮演的家庭主婦淑芳也系上鮮艷的絲巾、穿上旗袍(圖3);《尋愛記》中出現(xiàn)了銷售員馬美娜幫助愛慕對象搭配、選購衣物的段落。對時尚衣著的渲染體現(xiàn)出樸素的民族自豪感與制度優(yōu)越感,其伴隨著國家經濟發(fā)展和迅速推翻舊秩序、不平等現(xiàn)象后引起的樂觀主義而出現(xiàn),體現(xiàn)了新中國政權兌現(xiàn)建立初期物質進步、人民生活提升的承諾,因而“從當時的社會氛圍中來理解,服裝話語的多樣性與社會主義現(xiàn)代化并不違背”。但影片上映后卻飽受詬病,“借口‘反映真實’‘干預生活’,直接攻擊中國共產黨和新社會”“宣揚資產階級生活方式”等輿論批判,成為20世紀50年代末“美化服裝”運動偃旗息鼓的主要原因。

短短幾年間,穿衣打扮議題在電影創(chuàng)作與現(xiàn)實生活中都陷入前后矛盾的境遇。一方面,它作為社會主義建設憧憬的對象,體現(xiàn)著制度優(yōu)越性與物質文化進步;另一方面,穿衣打扮在“十七年”崇高美學觀念中往往與資產階級式的貪圖享受、好逸惡勞等同,在物質文化進步后又成為需要克制的對象,這反映出該時期政治闡釋體系的悖反困境。李玥陽將其概括為“生產話語的內在危機”,即“既要承認‘好日子’的優(yōu)越性,又要隨時警惕‘停留’在既有的‘好日子’之中”。在此之前,1954年前后工業(yè)題材電影的公式化創(chuàng)作曾受到質疑:“現(xiàn)在作品中有一種通病……不愛日常的生活,也沒有日常的生活。”“難道工人的生活就只有勞動?”但此問題并未在之后的電影中改善,反而愈發(fā)嚴重。

20世紀50年代中期,國家一定程度上暫時脫離了物質匱乏的狀態(tài),原有以勞動為中心的審美樣態(tài)與價值體系不得不回應“勞動之后”的一系列狀況:未來美好生活該如何繼續(xù)建構?不斷增長的消費欲望該何去何從?這些問題觸碰到意識形態(tài)的邊界,如若把握不好便有“越界”的可能。電影創(chuàng)作對表現(xiàn)美好生活的持續(xù)延宕與對穿衣時尚的公開追逐顯然是兩種極端,這意味著要在彼時的政治框架內做到恰到好處的把控是相當困難的。

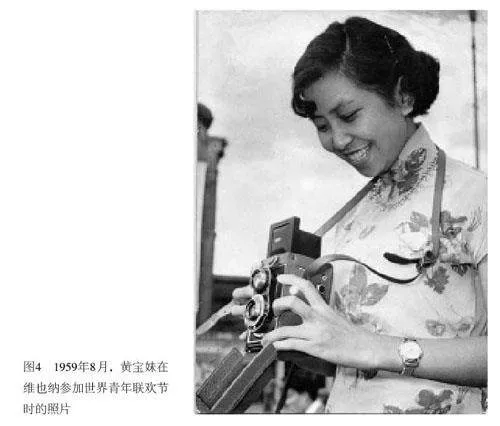

黃寶妹的時尚勞模形象在20世紀50年代的登場,為這種“恰到好處”提供了一種可能。盡管她以勞模之姿進入大眾視野,卻因美麗時髦而聞名全國。她身著旗袍參加世界青年聯(lián)歡節(jié)的形象曾引發(fā)巨大轟動 (圖4)。蘇聯(lián)之行后,卷發(fā)和布拉吉成為黃寶妹的日常裝扮,“女勞模都穿布拉吉了,布拉吉熱潮一下子就給帶動了起來”。她還利用全國勞模身份為廣大女工人謀求生活上的福利,上海楊浦區(qū)政府應其建議“計劃建立商業(yè)中心”,其中大型服裝公司、理發(fā)店、洗染店、女子浴室應有盡有。與《青春的腳步》《護士日記》《尋愛記》等影片中的女性相比,黃寶妹的美麗時尚有過之而無不及,其引發(fā)的影響在電影上映后也招來了質疑,諸如“青年女工在生產時都穿著花花綠綠的衣服,平時互相講究誰漂亮”“跟資產階級學樣,向往奢侈享受”等批評紛至沓來。

值得注意的是,上海市各文化部門采取了默許的態(tài)度,未阻止黃寶妹的時髦形象進一步宣傳擴散,這令時尚問題變得曖昧與模糊。拍攝《黃寶妹》時,面對工人階級不能加白紗、“加了紗就不像工人”的言論,黃寶妹擲地有聲地回應道:“今天我們拿自己的勞動來建設社會主義,過著社會主義的生活,為什么不能穿得漂亮一些呢?”該回答將時尚爭議回置于社會主義推崇的價值邏輯中,時髦穿衣打扮成為“勞動光榮”之后的“消費合理”,時尚被轉喻為一種革命先進性的表達,打著合理合法的旗號走向日常生活。勞模身份為黃寶妹時尚的不斷發(fā)酵提供了合法的政治外衣,賦予她個人穿衣裝扮的底氣。在她的身上,時尚需求轉變?yōu)榉談趧与A級、體現(xiàn)社會主義人民美好生活的正向話語。

但黃寶妹時尚的“媒介漫游”并不意味著國家公開倡導消費主義、推廣消費品。相反,“勞動者”的含義優(yōu)先于“時尚”,后者持續(xù)為前者的意義生產提供支持。其一,“時尚勞動者”表明創(chuàng)造了物質財富的勞動人民不能與國家物質進步脫節(jié),要體現(xiàn)出物質激勵,鞏固“勞動之美”的既有價值體系;其二,導演謝晉利用黃寶妹廣泛的時尚影響力拍攝電影,但影片重點卻是對其先進的生產方法和工作精神的展現(xiàn),個人時尚某種程度上就是20世紀50年代后期宣揚工人階級大搞生產建設與技術革命的“噱頭”。

由此,《青春的腳步》《尋愛記》《護士日記》《上海姑娘》等影片遭到批判的原因顯而易見,片中穿著時尚的女主角分別是建筑設計師、服裝銷售員、青年護士、檢測工程師,皆不屬于傳統(tǒng)工人階級或勞動人民范疇,她們的表現(xiàn)更像是在1956年對知識分子政策放寬后主動靠近工人階級進行的自我改造。“美化服裝”運動以及“時尚”影片的登場,標志著在新中國建設蓬勃發(fā)展的樂觀主義氛圍中,以創(chuàng)作者為代表的知識分子對政治美學界線的一次公開試探。但在彼時的語境中,知識分子仍難以與勞動人民建立起等意關聯(lián),時尚議題的出現(xiàn)進一步加大了官方話語與日常生活實踐的齟齬。就電影作品來說,這些影片選擇表現(xiàn)非傳統(tǒng)勞動階級角色,這種做法并沒有給出階級改造如何與日漸凸顯的消費主義、追求美好生活等問題耦合的理想解決方案,反而為這些問題蒙上一層現(xiàn)實焦慮。

二、脫下“花衣”后:“勞模演電影”與演員的焦慮

有別于一眾“時尚知識分子”的勞模身份,成為黃寶妹能夠獨善其身的關鍵,但電影《黃寶妹》的敘事反而是由知識分子視角展開的。影片由上海天馬電影制片廠的拍攝片場開始,隨后一旁觀看的女編劇離開,獨白帶入:

我是一個編劇,為了反映祖國飛躍發(fā)展的面貌,我去訪問一些先進的生產單位和模范人物,前些日子在報上,看到全國著名的紡織勞動模范黃寶妹又回到車間去了……我決定到國棉十七廠去訪問她。

走出天馬廠時,廠內橫幅上寫著“一心面向工農兵,多拍電影好快省”,相關時代含義呼之欲出——“訪問黃寶妹”的行為勾描出國家推動的知識分子面向“工農兵”勞動人民展開的持續(xù)自我改造。

“十七年”中以知識分子“訪問”為線索串聯(lián)敘事的電影并不鮮見,如《春滿人間》(1959) 中記者對“全民拯救煉鋼工人丁大剛”事跡的報道,《青年魯班》(1964)里夜校女老師秦淑貞對李三輩鉆研技術精神的探尋等,都將勞動階級置于被觀察的場景中。這一處理方式在增強工人階級示范引導作用的同時,更突出了知識分子自我改造的反身性。《黃寶妹》則具體指向了編劇所代表的電影從業(yè)者。影片上映前后產生的效應,使電影從業(yè)者尤其電影演員在個人形象、生活方式與藝術觀念等方面進行深度反思,對片中編劇的配音者、上海電影制片廠演員張瑞芳來說,這種反思尤為深刻。

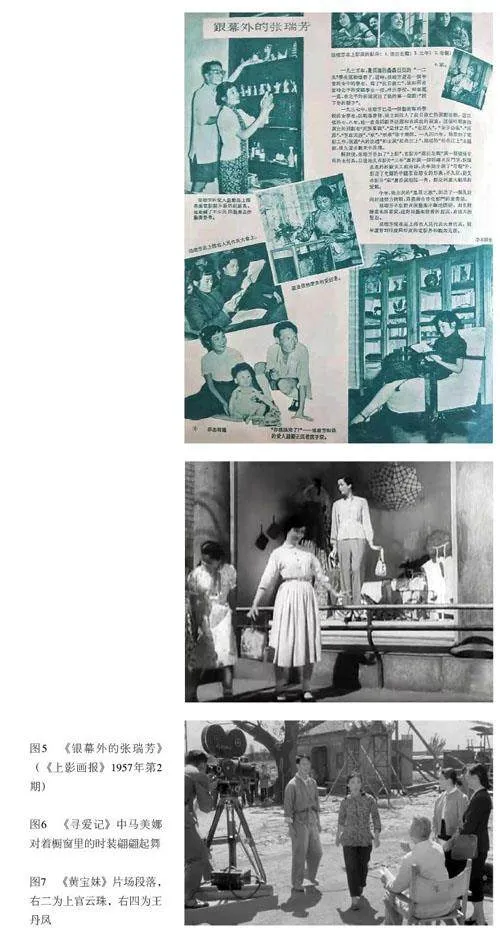

1957年9月,電影拍攝前發(fā)行的《上影畫報》以部分版面介紹了張瑞芳夫婦、白楊夫婦等銀幕伉儷的日常生活。在《銀幕外的張瑞芳》專題中,三張圖片引人矚目,分別為:張瑞芳身穿旗袍和針織上衣同丈夫擺玩家中的藝術品、穿深色旗袍在書房中獨坐閱讀、穿當時流行的裙裝陪孩子玩耍 (圖5)。雜志本想以張瑞芳的靚麗打扮增加觀賞性,卻引發(fā)了軒然大波。《人民日報》撰文指出:“編者不必如此有興趣地宣揚這些個人遠離勞動人民生活水平的私生活,而更應該著重去宣傳他們如何認真、嚴肅地從事藝術創(chuàng)作,以及他們深入生活、向勞動群眾學習的作風,也只有這樣才使觀眾更熱愛和尊敬他們。”

新中國成立后“電影明星”面臨尷尬處境。“明星”具有彼時主流觀念所警惕的負面含義——“墮落奢靡的生活方式、崇尚個性和自由,所有這些都源于‘資本主義’,迷人時尚的電影明星是商業(yè)消費文化中最性感的象征”。“女電影演員”“美麗服飾”符號的疊加,構成對資本主義式消費場景、好萊塢欲望觀看機制的深度觸及。畫報上時尚的張瑞芳、《尋愛記》中馬美娜對著櫥窗里漂亮衣服翩翩起舞的場景(圖6),以及《青春的腳步》里彭珂給林美蘭拍照的橋段,都帶有這樣的負面性質。

《黃寶妹》片頭場景也出現(xiàn)了王丹鳳、上官云珠兩位電影明星的身影。她們都脫胎于舊社會的艷麗女星,上官云珠曾以歌廳舞女、珠光寶氣的富太太、艷麗風流女子等形象深入人心;王丹鳳在一年多前剛扮演了“穿花衣”的年輕護士簡素華。但在《黃寶妹》中她們卻身穿樸素衣衫扮演勞動人民(圖7),反而黃寶妹才是眾人探尋效仿的“明星”。這隱喻著現(xiàn)實中時尚女性相反的命運軌跡:一邊是勞動模范在“鼓足干勁建設社會主義”歷史語境中,被大眾認定為靚麗的時代鋒面;另一邊是曾享有“時髦”光環(huán)的電影演員在階級改造過程中拋棄自身舊有的一切,經歷漫長又艱辛的轉型陣痛。

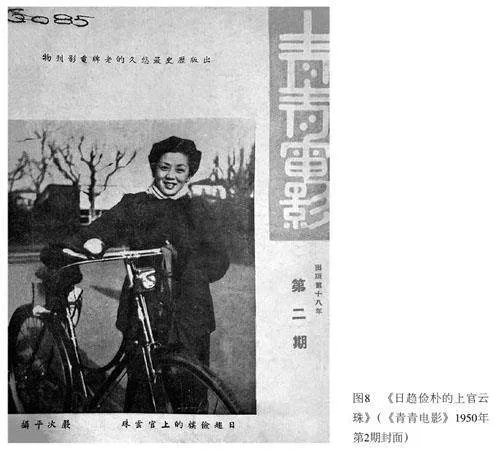

陸小寧在《張瑞芳:塑造社會主義紅色明星》(Zhang Ruifang: Model?ling the Socialist Red Star) 一文中,詳細論述張瑞芳被逐步改造為新中國“紅色明星”的過程,認為“李雙雙”是其改造完成的標志。李雙雙的質樸外形“重新定義了電影明星和觀眾之間的關系,鼓勵明星和觀眾之間的親密同志情誼,而不是對明星的狂熱”。“勞動人民化”成為電影演員自我救贖的必由之路,而銀幕內外散發(fā)著個人魅力與消費主義氣息的華美服飾與妝容,成為首先被改造的對象。以上海電影制片廠為例,新中國成立后女演員紛紛“丟掉高跟鞋和美麗衣裳”,穿上質樸服裝與過去的自己劃清界限。《青青電影》曾連刊《影人們的服裝》專題報道。“解放之前,所謂電影明星們的服裝是日新月異,解放之后,伴隨著社會的進步,都趨向簡樸。”上官云珠出現(xiàn)在其中,身穿人民裝,推著自行車,微笑面對鏡頭(圖8),生動展現(xiàn)了“明星”向“社會主義電影工作者”的蛻變。

相較于外形上的改變,女演員如何“學演工農兵”,在表演方式、階級思想與精神氣質上達到銀幕內外的統(tǒng)一,才是長期困擾她們的難題。不少演員思想上陷入迷茫,“一時之間都搞不清楚,也不知道如何去做”。張瑞芳最初甚至表示不想再演戲了,“怕演真的工農兵,擔心自己必然會失敗”。不少演員也認為:“我們從來沒有接近過工人,從來不了解不熟悉工人……更不要說怎樣來表達他們或她們的思想感情了……將來我們表現(xiàn)出來的絕不能是穿著工人的衣服而有著小資產階級思想感情、說著知識分子語言的‘工人’。”雖然1949年后電影演員開展了多輪基層改造,20世紀50年代全面推廣的蘇聯(lián)“斯坦尼”演劇體系也為這種深入勞動人民的日常實踐提供了方法論,但“該怎樣扮演工農兵”的問題卻依然縈繞在她們心頭。

探訪敘事及觀察式鏡頭正是對電影演員如何從行為氣質到表演方式徹底勞動人民化的全面生動演示。《黃寶妹》中有一個女編劇觀察黃寶妹擦玻璃的情節(jié):她先是質疑黃寶妹,當看到黃寶妹把玻璃擦得透亮后受到觸動。這一情節(jié)具象化了知識分子從深入勞動觀察到自我反思的完整改造過程。此外,該片“勞模演電影”自然真實的效果,給電影演員帶來更為劇烈的思想震顫,使他們產生嚴重的職業(yè)危機。電影上映后,不少人對比專業(yè)演員和《黃寶妹》中的演員的表演,認為后者“由于有雄厚的生活基礎,表演得很有分寸,感情也真實,在她們熟練的勞動中,動作富有美感和詩意”。“如果讓一個有經驗的演員來演黃寶妹,可能在某些情節(jié)上表演得更細致、充分一些,但是整個人物氣質很難趕得上現(xiàn)在影片中的黃寶妹……這不是某些表演技巧所能代替的。”《評影片“黃寶妹”的獨特風格》更是認為:

影片顯示出勞動人民一旦掌握文化,就可以大規(guī)模地參加藝術活動,從而可以打破對表演藝術的神秘主義……我們藝術活動發(fā)展的遠景是無限蓬勃無限多彩的!

幾乎所有評論都把黃寶妹和工人們描述成冉冉升起的文藝新星,輿論使經歷多次勞動洗禮的職業(yè)演員不僅陷入始終“改造不充分”的自我否定,也對自己長久以來的表演方法產生反思,“在較多的演員身上,卻進一步暴露了表演的虛假性”,“所謂藝術創(chuàng)造只能意味著是一些離開生活,技巧上的賣弄”。還有如藍青的評論,“‘深入生活’,‘思想改造’,這已經是老生常談的問題了,但是這并沒有在所有的創(chuàng)作人員的思想及實際行動中得到徹底的解決,思想障礙恐怕還不少”,“這些資產階級美學觀不改變,即使深入生活與群眾同勞動,也不能改變氣質,準確地刻畫勞動人民形象”。職業(yè)演員對斯坦尼觀察體驗表演方式一直難以有觸及靈魂的理解掌握,更加劇了她們思想氣質轉變不徹底的自我認定。

影片拍攝前,王丹鳳、上官云珠、張瑞芳等演員剛經歷過新一輪“到勞動中去”,農民模樣的照片被刊登出來(圖9)。但她們依舊因“骨子里還不像勞動人民”而受到指責:“兩個月勞動結束回廠,我們幾個皮膚黝黑,仿佛全身落滿勞動人民氣質,唯獨王丹鳳和上官盡管在小隊里勞動帶頭,十分賣力,仍舊是臉色白嫩,聲音嬌軟,有人批評她們沒有從靈魂深處轉變立場。”與黃寶妹首次表演就備受好評相比,上官云珠這樣的舊時代明星雖然很快褪去了時尚裝扮,完成外在“祛魅”,但她們在歷經多次自我改造和學習后卻依舊經受著漫長的轉型陣痛,甚至遇到無戲可拍的局面。

黃寶妹與專業(yè)演員相反的生存軌跡既涉及對階級改造問題的再思考,更關乎對造星機制的探討。“造星”在“十七年”是一體兩面的問題,它既包括社會主義制度下對處于歷史主體地位的勞動階級自下而上的“制度神圣化”過程,又包括對不太符合社會主義意識形態(tài)訴求的階級群體自上而下的“去神圣化”改造。前者以勞動模范為具體表征,后者以轉型成功的“社會主義電影工作者”為代表。兩種軌跡皆為塑造社會主義理想公民形象的成功范式,因而廣泛見于彼時的政治宣傳與社會主義文化生產中。“十七年”時期,勞模和電影演員皆因具有廣泛的社會影響力而被納入國家統(tǒng)一審美規(guī)范,深度參與意識形態(tài)建構與傳播。二者在政治秉持、階級屬性及與意識形態(tài)的親緣性上的相反特點,造成時尚要素在兩種“理想公民”塑造過程中扮演著不同角色。在電影演員身上,時尚的裝扮、氣質與行為是充滿消費主義色彩和欲望張力的皮囊,身體樣貌和思想觀念都必須被祛魅與規(guī)訓。但相較于穿衣打扮等外在標識來說,思想觀念、個人氣質與工作方式的改變并非一蹴而就,加之主流意識形態(tài)對“明星”的天然提防,她們在脫下華麗花衣后,改造為合格的社會主義電影工作者就變?yōu)橐环N持續(xù)進行時態(tài),伴隨著演員的職業(yè)焦慮貫穿于其銀幕內外的角色扮演與個人形象建構中。

三、“紡織工就是仙女”:女性美的“第三種可能”

時尚既是階級議題,更關乎性別彰顯。上述社會主義造星機制的討論有著鮮明的女性性別指向。在“勞動人民創(chuàng)造歷史”的敘述下,女性群體雖屬不同階級,卻都走上了成為“理想勞動者”的路徑。特別在生產建設愈發(fā)高漲的20世紀60年代,女性身份讓位于政治身份,性別意識逐漸被階級意識取代,也使得她們或主動或被動地在外在身體氣質和內在審美觀念上趨同。

對“十七年”“婦女解放”的歷史評估,普遍的觀點是女性在此過程中付出了自我性別意識和特質的代價,如各類媒介敘述中的“女戰(zhàn)士”“鐵姑娘”:“她們被判斷為失去性別的一代,徒然只是革命父權話語支配下的意識形態(tài)符號。”歷史學者劉亞娟在對1949—1963年間中國勞模的歷史建構分析中指出:“大多數研究者習慣將階級意識形態(tài)與性別意識形態(tài)對立,因而有意識地構建出一系列‘去性別化’的勞模形象,但既有結論無法解釋黃寶妹形象的生成。”以階級視角對女性“鐵板一塊”形象序列的概括,造成了對“十七年”女性問題的誤解。

溫柔、美麗、性感等女性特質并未完全湮沒在該時期的公開敘事中,但“只有剝削階級、敵對階級才會擁有并使用性別化的視點”。一個鮮明的例子就是電影中以“溫柔刀”“性感美”著稱的女特務,如王曉棠在《英雄虎膽》(1958) 中飾演的阿蘭(圖10)。某種程度上說,她們以站在階級意識中對立面的姿態(tài),拓展了該時期單調的女性性別內涵與形象譜系。然而,如何在主流敘述中為主流階級“女性美”找到恰當的現(xiàn)實落腳點,一直是縈繞在“十七年”文藝創(chuàng)作者心頭的問題。

20世紀80年代,孟犁野、張弦等曾對《上海姑娘》等作品進行重釋,指出以成蔭為代表的一批導演已開始有目的地通過生活細節(jié)塑造真實、立體的女性形象。問題在于,工程設計師、護士、電影演員等時尚女性因來自勞動階級外部而迅速銷聲匿跡,變成一種“無法指認的美”。顯然,黃寶妹的美能被指認離不開她的勞模身份,但以此解釋還不能充分說明影片對其女性美塑造的獨特策略。

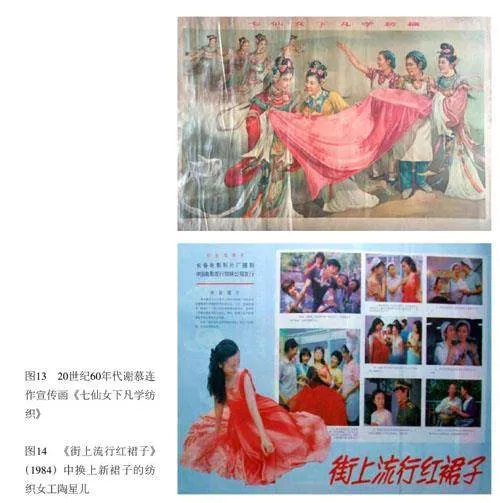

片中編劇跟著黃寶妹走進工人俱樂部,遇到上海越劇團排練節(jié)目,名角傅全香就在其中。在她的指導下,黃寶妹換上戲服學起了《織錦記》中“七仙女”的扮相(圖11)。越劇扮相是解放前上海時髦女性鐘愛的藝術照造型,洋溢著與革命話語與階級意識疏離的女性氣質。編劇也疑惑,“我想了解她生產模范事跡,她卻請我看越劇”。片尾對此給出了答案,黃寶妹帶領工人攻克了“白點”問題,在紡織機的高效運轉和黃寶妹的熟練操作中,越劇里的“七仙女”疊化而出——“女工變成了織布的仙女”(圖12),編劇眼含熱淚,恍然大悟:

就在這些平凡的勞動中我找到了我原先要追尋的英雄的夢想……天上沒有仙女,真正的仙女是我們紡織女工。我不是最脆弱的人,但是我眼角上浮起淚水;是的,她們就是仙女!

現(xiàn)實形象、政治愿景與中國傳統(tǒng)民間神話意象的嫁接、雜糅,是“十七年”中常用的敘事策略,在夸大人的能力方面,“充分借用民眾所熟悉的、喜愛的、流傳已久的民間傳說或神話故事,通過改造其中的形象……將其語系政治化,從而使民眾產生親切感并易于在無形中欣然接受”。時尚裝扮是“七仙女”和黃寶妹的相似特征,各類文藝作品及民間想象中的“七仙女”同樣不乏女性美特質:鮮艷妝容、飄飄欲仙的服飾、溫婉的氣質等。這種美具有勤勞創(chuàng)造生活及對抗強權階級的寓意,因而被界定在勞動美的范疇。電影借用“扮演”的方式實現(xiàn)“女性美”內涵的遷移轉化。“七仙女”形象在中國民間社會具備的龐大認知基礎進一步增強了黃寶妹“女性美”的易讀性與傳播力。古今女性美形象的重合產生出巨大的敘事潛力,織女與現(xiàn)代紡織女工構成一組固定視覺符碼,在日后社會主義文藝創(chuàng)作與政治宣傳中持續(xù)發(fā)揮著影響力(圖13)。

此外,“七仙女”和紡織女工還有著一致的職業(yè)屬性。相較于其他行業(yè),紡織業(yè)的女工比例一直比較高,“1957年底紡織女工人數增長到23.6萬人,占紡織業(yè)職工總數的60%左右”。有研究者將紡織女勞模與其他行業(yè)女勞模的形象作對比,認為“重工業(yè)中的新女性的打扮氣質都復制了男性工人,宣示‘男人能做什么,女人一樣可以’”。與之對照,女紡織工有著鮮明的性別意識與柔美特質,漂亮的紡織女工“穿著雪白圍裙,戴著雪白的帽子、再襯上紅花襯衣,像一只快樂的燕子在織布機前來回穿梭”。紡織女工承載著那個時代大眾對女性美麗的想象,她們擁有自然的女性職業(yè)美,也關聯(lián)著“穿衣”“時尚”的話題,成為不少人的理想職業(yè)和愛慕對象。20世紀80年代思想解放后,銀幕上女性意識的激活與女性魅力的釋放就首先從紡織女工展開(圖14)。

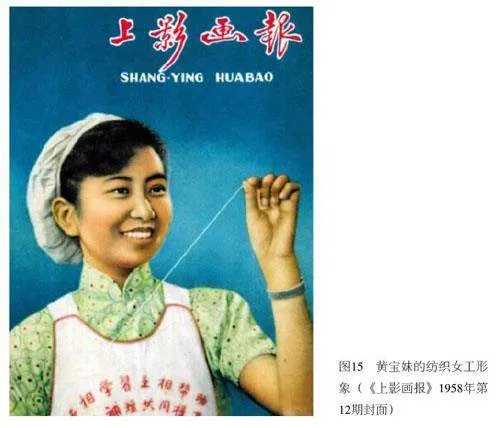

不少研究指出,20世紀50年代謝晉已敏銳地意識到女性的性別危機,再現(xiàn)黃寶妹“美麗的身體”就是他的有益嘗試。紡織女工們并不像《尋愛記》《青春的腳步》中的角色以時尚打扮的明顯動機試探性別之美。影片并未強調黃寶妹被熟知的時髦形象,她的女性魅力源于紡織女工的職業(yè)背景,繞過了“時尚”背后纏繞的復雜階級議題。《黃寶妹》的海報及推廣照上,她都是典型的紡織女工裝扮——戴著雪白的帽子,身穿花襯衣,手里拿著紡紗,笑容甜美(圖15)。這種樸素的美并未妨礙大眾的認可,“黃寶妹手拿紡紗的海報出現(xiàn)在各個電影院門口之時,她也成為一個美麗而醒目的標簽,從而在各個領域均受到前所未有的追捧”。導演既借用黃寶妹“穿花衣”的時尚影響力,又在電影中將可能引發(fā)風險的“時尚”要素過濾掉,將其框定在職業(yè)女性樸素美的框架內。

但是,黃寶妹的職業(yè)美未免與其他紡織女性勞模類同,不足以成為其參演電影及影片大獲成功的原因。對此,謝晉曾在導演札記中詳細描述過拍攝動機:

黃寶妹人很活躍,非常喜歡看電影,據說還會唱越劇。很快,一個念頭從我腦子里閃過,我想:要是她的事跡寫成電影劇本后,讓她自己來演自己,這該有多好,這對觀眾有多大的說服力啊!

由此看來,片中下班后學唱越劇、扮演“七仙女”的情節(jié)并非虛構想象,黃寶妹在現(xiàn)實生活中有著和上海其他女青年一樣的文娛方式與審美趣味。她經常聽戲、唱越劇、參加工廠舞會,熱愛跳舞,與周總理、賀龍、陳毅一起跳過舞。她跟傅全香學唱的橋段也是現(xiàn)實縮影——她和越劇演員徐玉蘭交朋友,成了宣傳“文藝界深入生活深入群眾,文藝工作者和工人農民攀‘親家’”的典型。以工作中的職業(yè)美來規(guī)避“時尚”的做法并不難實現(xiàn),影片真正解決的難點在于對“八小時工作之外”女性美的真實塑造。黃寶妹不但有著紡織女工普遍的外形美,影片內外的文藝能手身份同樣引領著女性在日常文藝娛樂方面的“時尚”,這無疑拓展了大眾對于美麗內涵的認知,她的女性美既真實又立體,不僅局限在表面。

拋開關于時尚衣著的爭議,前述《護士日記》《青春的腳步》等影片中對女性起居室展陳裝潢、熱愛跳舞觀影等細節(jié)的展現(xiàn),也跳出了外在形象的局限對女性美進行詮釋。但受思維定勢與認知經驗的影響,“去性別化女性”的觀點已內化為當代各類研究的普遍共識,這造成對“十七年”性別展演僅以正面或反面的標準進行指認,對女性氣質的發(fā)掘也局限于穿衣打扮等外在表征。《黃寶妹》的成功,說明這一時期女性性別特質在要么“男性化”要么“魅惑美”的“非黑即白”標準外,的確還存在中間道路或“第三種可能”。相比于其他影片以“時尚知識分子”改寫女性氣質的路線,在紡織女工、“七仙女”組合衍生的敘事中,美的合法性是在勞動階級內部重新建立的,并通過在政治安全界線內凸顯女性魅力而獲得的。她們身上既有一種符合勞動階級的美,又部分游離于標準女性美范式之外,顯現(xiàn)出非模式化的魅力,產生了更豐富的衍生文本與持久的社會效應。

余論:跨國性與處在“十七年”女性現(xiàn)代性經驗間的“時尚”

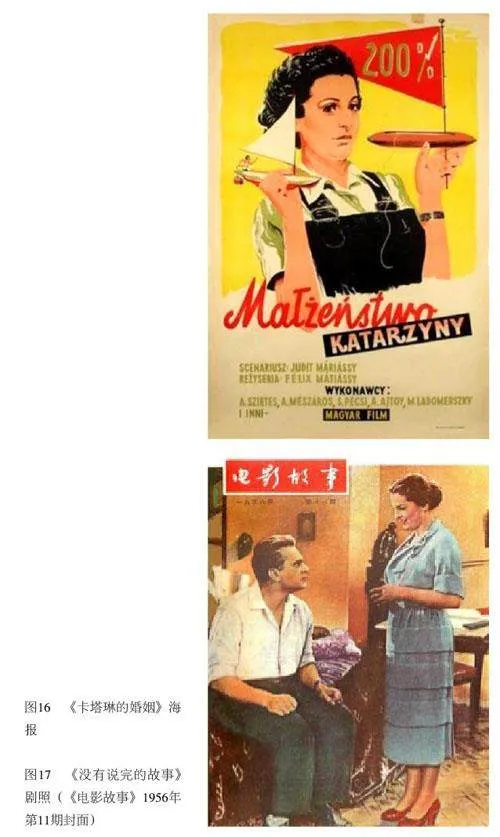

需要指出,黃寶妹和她的姐妹們演繹的美麗給人一種似曾相識感。稍早時期,中國影院風靡的《卡塔琳的婚姻》(Kis Katalinházassága,1950)、《卡嘉》(Katka,1950) 等來自匈牙利、捷克斯洛伐克的影片中出現(xiàn)了相似的紡織女工身影(圖16)。《尋愛記》《上海姑娘》《青春的腳步》中衣著時髦的青年職業(yè)女性也與1955年前后受城市女性追捧的蘇聯(lián)電影《沒有說完的故事》(Неоконченная повесть,1955)、《生活的一課》(Урок жизни,1955) 里的穆羅卓娃、娜塔莎有著同構的角色特質(圖17)。當穿衣時尚經由電影等媒介在20世紀50年代中后期的中國社會蔓延時,以蘇聯(lián)為代表的社會主義陣營也通過大眾媒介參與并推動了這場文化風潮。

有研究者已注意到“十七年”中國內部的地緣文化張力,他們以上海的獨特地方文化切入,探討電影中“穿花衣”女性形象的生成。這些女性形象更體現(xiàn)著超越國別的地緣文化張力,映射著冷戰(zhàn)語境下社會主義陣營內部的跨國互動。此前,國內外學者通常圍繞普遍存在于文藝作品及媒介敘事中的“無產階級革命斗爭”“國家現(xiàn)代化建設”等意識形態(tài)話語,來概括這一時期社會主義國家間文化交流的主體內容及歷史經驗。但這種“務實政治”(pragmatic politics) 式的看法,忽視了電影作為流行文化載體在社會主義大眾日常生活中產生的深遠影響。若回看全球流行文化史,此時好萊塢一批“時尚影片”正帶動戰(zhàn)后女性流行文化與日常消費的跨國性風潮。那么社會主義陣營相似的情形是否說明,該時期蘇聯(lián)同樣想借由時尚與電影這一現(xiàn)代媒介耦合所釋放的流行文化意義與傳播效力,構建一種女性主導的社會主義跨國文化結構與實踐形式?

就像黃寶妹宣傳布拉吉、鼓勵大家“穿漂亮點”時強調的:“蘇聯(lián)的今天就是我們的明天。”20世紀50年代“布拉吉”等時尚裝扮對中國女性產生的深刻影響顯示出蘇聯(lián)在國防軍事、工農業(yè)建設、現(xiàn)代科學、意識形態(tài)工作等領域樹立先進范式后更為宏大的戰(zhàn)略謀求:利用一種類似消費主義、文化商品輸出的思維打造跨國大眾流行消費文化,以規(guī)范社會主義世界日常生活方式與審美觀念。誠如陳庭梅(Tina Mai Chen) 所指出的,蘇聯(lián)主導下社會主義及第三世界國家間有意通過電影等消費文化產品構筑“日常生活國際主義”(everyday internationalism),“對日常生活經驗的插入,將美學、政治、情感和現(xiàn)代性聯(lián)系起來”,形成“另一種全球化”。顯然,相較工業(yè)生產建設、現(xiàn)代科學等生產實踐話語,作為生活內容與流行文化的“時尚”更易于女性理解和接受,在這一“國際主義”的建構過程中,她們更容易發(fā)揮出遠超在傳統(tǒng)生產領域的性別價值,主體地位也得到彰顯。尤其在“十七年”的“女性解放”主流政治動員中,女性因作為社會主義勞動生產主體而不斷被“鐵姑娘”化,在這一實用主義價值體系中,蘇聯(lián)等社會主義陣營國家電影的引入使各類時尚裝扮進入中國女性觀眾的視野,不僅培養(yǎng)了她們對社會主義美好生活的理解,激活了對美麗及流行文化的追求,更重要是獲得了區(qū)別于實用主義價值的性別認知,建立起獨特的現(xiàn)代性經驗。

本文對社會主義女性跨國流行文化與消費主義視野的引入,揭示出“十七年”時期中國女性一定程度上也存在著由電影培養(yǎng)出的與西方女性觀眾類似的現(xiàn)代性經驗。哈里·哈魯圖尼安(Harry Harootunian) 認為,冷戰(zhàn)時期社會主義現(xiàn)代性與現(xiàn)代性經驗“并不僅源于新的社會制度與實踐形式”,而且在“混合與互動中產生了一系列可能的暫時性及斗爭狀態(tài)”。我們不妨將20世紀50年代中國銀幕內外這場短促的時尚風潮視為實用主義與消費主義兩種社會主義女性現(xiàn)代性經驗在地互動碰撞的具體表現(xiàn)。但無論繁多的“鐵姑娘”式角色還是《青春的腳步》《尋愛記》中的時尚女性均顧此失彼,未將兩種經驗均衡統(tǒng)一,自然無法為解決如何把握社會主義美好生活、如何徹底改造女演員、如何合理彰顯女性多元氣質等一系列復雜又頗具風險的問題提供可行參照。《黃寶妹》文本內外豐富的歷史細節(jié),顯示出其既具備婦女高效建設社會主義現(xiàn)代化的生產力價值,又在日常生活領域釋放著大眾流行文化魅力與經濟效應,成為完美聚合兩種經驗的社會主義女性范本,有助于我們對“十七年”乃至更高層面的“革命中國”展開重估。

作者單位 河南大學新聞與傳播學院

責任編輯 孫伊