重慶市兩棲動物新紀錄

關鍵詞:武陵掌突蟾;重慶市;新紀錄

掌突蟾屬(Leptobrachella)隸屬于角蟾科(Megophryidae),分布范圍廣泛,涵蓋中國南部、印度東北部和緬甸,經由泰國和越南,一直延伸至馬來半島、婆羅洲和納土納群島[1]。早期對于掌突蟾屬的分類主要基于形態學特征,但隨著分子生物學技術的發展,對其系統發育關系有了更深入的認識。掌突蟾屬在分類歷史上曾被歸入多個不同的屬,如Paramegophrys、Carpophrys、Leptolalax、Lalax 和Lalos等[2]。Chen et al.[3]基于大規模的分子系統發育分析,建議將這些屬歸并到Leptobrachella,形成一個包含多個深度分化支系的大屬。

近年來,隨著更多野外工作和調查的開展,以及研究的深入,越來越多的掌突蟾屬新物種被發現并被描述。如在重慶發現的新物種縉云掌突蟾(Lepto?brachella jinyunensis)和貴師掌突蟾(L. yunyangen?sis),在廣西發現的桂南掌突蟾(L. guinanensis)和武鳴掌突蟾(L. wumingensis),以及在貴州發現的獨山掌突蟾(L. dushanensis)[2,4?7]。此外,掌突蟾屬的地理分布記錄也在不斷更新。如曹宇陽等[8]報道了侗掌突蟾(L. dong)在廣西的新紀錄,馬琦等[9]報道了綏陽掌突蟾(L. suiyangensis)在重慶的新紀錄,這些新發現不僅豐富了掌突蟾屬的物種多樣性,也為研究該地區的生物多樣性和生物地理學提供了重要資料。目前,掌突蟾屬包含105個物種,我國分布有42 種[10],重慶市目前已記錄4 種,包括峨山掌突蟾(L. oshanensis)、貴師掌突蟾、縉云掌突蟾和綏陽掌突蟾[2,4,9,11]。

武陵掌突蟾(L. wulingensis)是Qian et al.[12]發表的新種,模式產地為湖南省張家界市天子山自然保護區和天泉山森林公園,除模式產地以外目前已知分布于貴州省江口縣梵凈山國家級自然保護區和雷山縣雷公山國家級自然保護區及石阡縣[13?14]。2023—2024年,在重慶市酉陽土家族苗族自治縣(以下簡稱“酉陽縣”)進行兩棲動物調查時,采集到2號掌突蟾標本,通過形態特征鑒別和分子系統學綜合分析,確認其為武陵掌突蟾,系重慶市新紀錄,進一步擴展了武陵掌突蟾的已知分布范圍。武陵山區因其獨特的地理環境和生態系統,成為生物多樣性研究的重要區域之一。武陵掌突蟾分布范圍的進一步明確,不僅加深了對該地區生物多樣性的理解,而且有助于揭示掌突蟾屬在武陵山區的進化和生態適應機制,為保護和管理該區域的生物多樣性提供科學依據。

1 材料與方法

1. 1 試驗材料

2023年7月和2024年7月,在重慶市酉陽縣青華林場進行兩棲動物調查時,采集到2號掌突蟾標本(28°42′20″ N,108°53′12″ E,海拔1 012 m;28°43′24″ N,108°53′16″ E,海拔993 m)。取標本肌肉組織(樣品號見表1),保存在無水乙醇中。標本固定后,浸泡于75%的乙醇中,標本存放于西南大學生命科學學院、重慶自然博物館,標本號分別為SWU0001636和SWU0001410。

1. 2 形態鑒定與測量

標本的外部形態鑒定依據《中國兩棲動物檢索及圖解》[15]和《中國兩棲動物及其分布彩色圖鑒》[11]。使用量程0 ~ 200 mm,精度0. 1 mm 的SHAHE 電子數顯游標卡尺(溫州三和量具儀器有限公司)測量17項外形特征量度。

1. 3 DNA 提取、擴增及測序

使用天根生化科技(北京)有限公司的DNA提取試劑盒(DP304)提取總DNA,基于Simon et al.[16]的研究,使用引物16Sar和16Sbr擴增16S rRNA基因部分片段。使用1%的瓊脂糖凝膠電泳檢測PCR擴增產物,擴增產物送至生工生物工程(上海)股份有限公司進行雙向測序,測序結果使用DNASTAR Lasergene7. 1. 0(DNASTAR)中的子程序SeqMan 進行拼接[17],同時輔以人工校對。

1. 4 分子系統發育關系構建

基于Qian et al.[12]、劉京等[13]和Li et al.[7]對掌突蟾屬的研究,從GenBank中下載掌突蟾屬部分物種的16S rRNA序列(表1),與本研究測定的序列進行整合,以腺角蟾(Xenophrys glandulosa)、華深擬髭蟾(Leptobrachium huashen)和騰沖擬髭蟾(L.tengchongense)作為外群。使用MAFFT v7. 505 比對[18]、Gblocks v0. 91. b修剪序列[19],使用PhyloSuitev1. 2. 2[20]中的ModelFinder 基于赤池信息標準選擇最適核苷酸替代模型,本研究計算的最佳模型是GTR+I+G。使用MrBayes 3. 2. 1[21]構建貝葉斯樹,使用4個馬爾可夫鏈,運算1 000萬代,每500代采樣一次,舍棄樣本比例為25%。采用IQ-TREE[22]構建最大似然分子系統進化樹,設置2 000次自舉次數[23]。使用Figtree查看及編輯系統樹。

2 結果

2. 1 形態描述

采集的2 號標本為雄性,體型小,體長分別為20. 4、22. 9 mm,其他部位量度見表2。重慶市酉陽縣的武陵掌突蟾種群頭長略大于頭寬(HL∶HW =1. 05 ~ 1. 19),吻端鈍圓,略突出于下唇;吻棱較鈍,頰部有輕微凹陷;吻長大于眼徑(SL∶ED = 1. 19 ~1. 26),鼻孔近吻端;瞳孔縱置;無犁骨齒;鼓膜明顯,圓形,略凹陷,鼓膜上緣與鼓上棱相接,鼓上棱從眼后至腋腺上方;舌后端有缺刻。

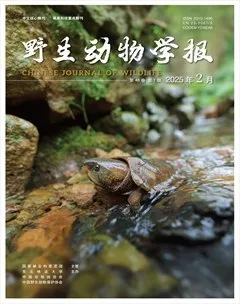

指端圓,輕微膨大呈球狀,指長順序為Ⅲ gt; Ⅳ ≈Ⅱ gt; Ⅰ,無指關節下瘤;內掌突大且突出,外掌突小而圓;指間無蹼和指側緣膜;趾端圓,輕微膨大,趾長順序為Ⅳ gt; Ⅲ gt; Ⅴ gt; Ⅱ gt; Ⅰ,無趾關節下瘤;內跖突橢圓形;趾基部有蹼跡,趾側緣膜窄;脛長約為體長的一半(TL∶SVL = 0. 50 ~ 0. 53),后肢貼體前伸時脛跗關節位置可達眼中部。背部皮膚粗糙,背部、腹側和四肢散布圓或長的、大小不一的疣粒,兩眼間區域相對光滑。頭部、軀干和前肢腹面皮膚光滑;股部、脛跗部腹面和側面、泄殖腔周圍有白色錐形小棘。胸腺呈長條形,股腺呈橢圓形,胸腺大于股腺;股腺位于股部后腹面,距股脛關節比距泄殖腔近;腋上腺、腹側腺體團清晰可見(圖1)。

生活時體背面為棕褐色。兩眼間有棕黑色倒三角形斑,其后在兩腋之間有一個“W”形斑,兩眼之間的三角形斑與頰部之間有一個不明顯的“Y”形斑;上唇緣具黑棕色縱紋;鼓上棱下緣呈黑色;背部、體側和四肢上散布有白色或橙色的腺疣;體側具中等大小的黑色斑;前臂、股部、脛部、跗部、指和趾背面有黑色細橫紋;肘部及上臂橙黃色。

咽喉部及四肢腹面呈灰紫色;胸部銀灰色;腹部乳白色且半透明,腹部血管清晰可見;下頜至胸腹部散有密集的小疣狀白點;腹部有不規則的斑駁紋理;頭胸部和腹部邊緣具不明顯的棕色斑點;腋上腺為橙色,腹側腺為乳白色,股腺和胸腺為白色;虹膜雙色,上半部分為亮橙色,下半部分逐漸變為深銀色。

2. 2 分子系統發育關系與遺傳距離

PCR 擴增獲得武陵掌突蟾的線粒體16S rRNA序列2條,多重比對后,長度分別為480、490 bp,共176個堿基變異位點,125個簡約信息位點。采用貝葉斯法和最大似然法得到的系統發育樹拓撲結構相似,僅以貝葉斯樹為例。在本研究中,重慶市酉陽縣青華林場的武陵掌突蟾種群和貴州江口種群以及模式產地湖南省張家界種群聚為一支,具有較高的節點支持率,與貴州江口種群的貝葉斯推斷(BI)下的后驗概率為1,2 000次重復的最大似然超快速引導支持分析值為 100,與湖南張家界種群的BI下的后驗概率為0. 98,最大似然超快速引導支持分析值為99(圖2)。

遺傳距離分析的結果顯示,重慶市酉陽縣的武陵掌突蟾種群與貴州江口種群之間沒有遺傳差異,二者的遺傳距離為0;而與模式產地湖南張家界的武陵掌突蟾種群相比,遺傳距離為1. 6%,具有一定的遺傳分化(表3)。

2. 3 生境描述

武陵掌突蟾發現于重慶市酉陽縣青華林場(圖3)。該物種棲息于海拔990 ~ 1 800 m植被繁茂的山澗、河岸附近的巖石或靠近溪流巖石的土壤生境。同域分布的兩棲動物還有棘腹蛙(Quasipaa bouleng?eri)、武陵瘰螈(Paramesotriton wulingensis)和大樹蛙(Zhangixalus dennysi)等。

3 討論

武陵掌突蟾目前文獻記載的分布地點有5處,分別是湖南省張家界天子山自然保護區、湖南省張家界天泉山森林公園[12]、貴州省梵凈山國家級自然保護區、貴州省雷公山國家級自然保護區[13]和貴州省石阡縣[14],海拔414 ~ 1 687 m。本次在重慶酉陽的發現是該種在重慶市的首次記錄,拓寬了對該種分布范圍的認知。

重慶地形以山地和丘陵為主,這種獨特的地理環境為兩棲動物的生存和繁衍提供了豐富的生態位。雖然重慶擁有良好的自然條件,但目前對該地區的掌突蟾屬物種的研究仍顯不足,尚未充分挖掘其多樣性潛力。未來的研究應進一步關注重慶地區掌突蟾屬物種多樣性的調查和研究,以期更全面地了解其多樣性及保護需求。

掌突蟾屬物種因體型較小、形態保守且同域分布程度高,其物種多樣性曾被嚴重低估。如峨山掌突蟾曾被記錄廣泛分布于中國多個省份,包括甘肅、四川、重慶、貴州和湖北[24]。但近期研究表明,這種廣泛分布的物種實際上是一個包含多個譜系和隱存種的物種復合體,即使在其模式產地四川省峨眉山也存在這種情況[2?4,12]。狹義的峨山掌突蟾僅分布在包含模式產地的四川盆地西南邊緣山區[25]。

重慶酉陽的武陵掌突蟾與重慶記載的縉云掌突蟾、綏陽掌突蟾和貴師掌突蟾在形態上存在明顯的差異。(1)武陵掌突蟾與縉云掌突蟾。武陵掌突蟾腹部為乳白色或淺灰白色,夾雜淺棕色斑點;縉云掌突蟾腹部則為花白色,遍布深灰色斑;生活時,武陵掌突蟾體背為棕褐色,縉云掌突蟾體背為深灰棕色,帶有煙黑色圖案;武陵掌突蟾指長順序為Ⅲ gt; Ⅳ ≈Ⅱ gt; Ⅰ,縉云掌突蟾為Ⅲ gt; Ⅰ gt; Ⅳ = Ⅱ。(2)武陵掌突蟾與綏陽掌突蟾。武陵掌突蟾體背部散有稀疏大疣,而綏陽掌突蟾體背部缺失大疣;生活時,武陵掌突蟾體色為棕褐色,綏陽掌突蟾則為灰棕色;背外側斑不明顯,綏陽掌突蟾背外側斑明顯;武陵掌突蟾虹膜上半部分為亮橙色,綏陽掌突蟾為銅色。(3)武陵掌突蟾與貴師掌突蟾。武陵掌突蟾背前中部具“W”形斑,而貴師掌突蟾無此斑;武陵掌突蟾腹部乳白色且半透明,貴師掌突蟾咽部、胸部和腹部呈灰白色,有紫褐色斑點;后肢前伸貼體時,武陵掌突蟾的脛跗關節前達眼中部,而貴師掌突蟾的脛跗關節前達眼前角。

武陵掌突蟾分布范圍較廣,分布點之間最遠的直線距離約為401 km,為貴州省雷公山國家級自然保護區和湖南省張家界天子山自然保護區。武陵山占地約10萬km2,橫跨4個省(直轄)市(湖南、湖北、貴州、重慶)。武陵掌突蟾在重慶市的發現,填補了該物種在武陵山重慶段的分布。該物種垂直分布高差幅度較大,相對高差達1 273 m。重慶酉陽的武陵掌突蟾種群與模式產地湖南張家界的種群相比,顳上線顏色深且呈黑色,而模式產地的種群顳上線弱;胸腺清晰可見,模式產地的種群胸腺則不明顯;體背部皮膚呈棕褐色,與模式產地種群的棕色或紅棕色有所不同。與貴州的武陵掌突蟾種群也存在一定差異,如頭長略大于頭寬,而貴州種群是頭寬大于頭長;皮膚呈棕褐色,貴州種群的體背部皮膚則呈灰棕色。由于本次采集的標本數量有限,上述差異是否由不同環境下的適應性變異引起,還需要通過進一步的標本采集和研究來驗證。通過剖視查驗,重慶市發現的武陵掌突蟾個體性腺未發育成熟,判定為亞成體。

重慶酉陽的武陵掌突蟾種群與貴州江口種群之間遺傳差異極小,說明兩種群之間在遺傳層面上具有高度的相似性;與湖南張家界種群相比,遺傳距離為1. 6%,反映出一定的遺傳分化,可能是由地理隔離導致。重慶市酉陽縣青華林場的武陵掌突蟾種群與貴州江口種群地理位置較近,直線距離約為96 km,遺傳差異較小;而與湖南張家界種群地理位置相對較遠,直線距離約為170 km,遺傳差異相對較大。考慮到地理屏障的存在,如山脈、河流等自然障礙,也可能對這些種群之間的基因流動產生限制作用。如武陵山脈及其周邊地形形成天然的屏障,阻礙了不同區域種群間的基因交流,從而促進了遺傳分化的形成。因此,地理隔離和地理屏障共同作用,可能是影響武陵掌突蟾種群遺傳分化的主要因素。