我國未成年人犯罪預防機制研究

摘要:未成年人犯罪已成為社會關注的焦點,表現為犯罪率整體上升、刑事犯罪低齡化和犯罪類型呈現新態勢等特征。雖然我國持續開展未成年人犯罪預防的道德教育、法制宣傳以及相關立法工作,但在實踐中,未成年人犯罪案件仍頻繁發生。我國未成年人犯罪預防仍面臨著諸多問題亟待解決,包括未成年人犯罪動機具有不確定性、傳統監管模式難以發揮作用、網絡環境帶來新挑戰等。為有效預防未成年人犯罪事件的發生,應加強未成年人犯罪預防協同治理,強化網絡信息規范和網絡平臺監管,完善未成年人分級處遇制度,構建獨立的少年司法體系等,為實現未成年人犯罪預防機制探索更多有效路徑。

關鍵詞:未成年人犯罪;犯罪預防;人格預防;網絡犯罪;分級處遇

中圖分類號:D924.3文獻標識碼:A文章編號:2095-6916(2025)04-0096-04

On the Prevention Mechanism of Juvenile Delinquency in China

Zheng Huihui

(Heilongjiang University, Harbin 150080)

Abstract: Juvenile delinquency has become a focus of social concern, which is characterized by an overall increase in crime rates, a trend of younger offenders, and the emergence of new types of offenses. Despite the unremitting efforts in moral education, legal publicity, and relevant legislation for the prevention of juvenile delinquency in China, such cases remain rampant in reality. In this case, the prevention of juvenile delinquency in China still faces urgent problems to be solved, including uncertain motives of juvenile offenders, the ineffectiveness of traditional supervision models, and the new challenges posed by the online environment. In order to effectively prevent the occurrence of juvenile delinquency, it is necessary to enhance the collaborative governance of juvenile delinquency prevention, strengthen the regulation of online information and supervision of online platforms, improve the tiered treatment system for minors, and establish an independent juvenile justice system, thereby exploring more effective paths for the prevention mechanism of juvenile delinquency.

Keywords: juvenile delinquency; crime prevention; personality prevention; cybercrime; tiered treatment

未成年人犯罪與毒品問題、環境污染并稱當今世界三大嚴重社會問題,其嚴重性和危害性不言而喻[1]。強化未成年人犯罪預防和治理事關國家和民族的未來。司法實踐發現,大多數未成年人在實施犯罪行為之前或多或少地有過不良行為、嚴重不良行為,只是由于前期未得到及時、有效干預,才最終演化為更嚴重的犯罪行為。因此,為有效降低我國未成年人犯罪率,本文通過對我國未成年人刑事犯罪現狀分析,探究未成年人犯罪預防機制存在的困境,并提出相關完善建議,為降低我國未成年人犯罪率提供新的治理途徑。

一、我國未成年人刑事犯罪現狀

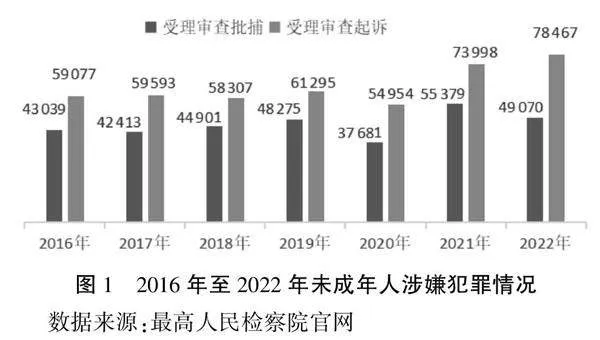

(一)犯罪率整體上呈上升趨勢

據《未成年人檢察工作白皮書》數據顯示,2023年,我國檢察機關共批準逮捕涉案未成年犯罪嫌疑人26 855人,審查起訴38 954人,相較于2022年,同比分別上升73.7%、40.7%①。結合2016年至2022年檢察工作白皮書數據來看,整體上,我國檢察機關在審查批捕、審查起訴未成年人涉嫌刑事犯罪呈現出逐年上升的趨勢②。總之,我國未成年人涉嫌刑事犯罪情況不容樂觀,加強對未成年人犯罪預防機制建設刻不容緩。

(二)刑事犯罪低齡化趨勢明顯

近年來,我國未成年人犯罪事件頻發,其中不乏性質惡劣、影響較大的低齡未成年人重大刑事案件。2020年陜西藍田小學生性侵案,2023年遼寧大連初中生奸殺拋尸案,2024年河北邯鄲初中生殺人埋尸案等,涉案未成年人平均年齡不到14周歲。此類頻發的低齡未成年人惡性犯罪,社會影響十分惡劣,引起了社會公眾的憤怒和熱議。據檢察工作白皮書數據顯示,我國受理審查起訴14至16周歲未成年人涉嫌刑事犯罪的數量從2016年的5 890人,上升到2023年的10 063人,整體上低齡化趨勢明顯③。由此可見,加強對低齡未成年人的重視并提高預防未成年人犯罪已然迫在眉睫。

(三)犯罪類型呈現出新態勢

隨著互聯網的興起,未成年人涉嫌網絡犯罪表現出明顯的網絡化新態勢,主要有利用網絡侵財類的犯罪、受網游與音視頻影響的暴力犯罪、以網絡為媒介實施的其他類型犯罪等。據檢察工作白皮書數據顯示,2019年至2021年,檢察機關起訴未成年人涉嫌利用電信網絡犯罪分別為2 130、2 932、3 555人,增長率為37.65%、21.25%;2020年至2022年,幫助信息網絡犯罪活動罪數量各為236、3 001、5 474人,增長率達82.41%。除利用網絡進行詐騙侵財逐利的特點較突出外,利用QQ、微博等社交軟件實施的涉性犯罪案件頻發。未成年人通常利用手機軟件上的公共社交平臺,與較為單純、涉世未深的同齡女生進行接觸,繼而發展為網絡“好友”,在經過一段時間的網絡聊天后,誘導被害人從“網戀”關系進一步發展到線下“男女朋友關系”,最后對被害人實施性侵害犯罪。如何預防和減少未成年人網絡犯罪,是我國當前面臨的又一重要難題。

二、未成年人犯罪預防面臨諸多困境

(一)犯罪動機具不確定性

未成年人特殊年齡階段腦結構和功能發育的矛盾特征,決定了未成年人犯罪動機具有極大的不確定性。此年齡段的未成年人心智尚不健全,具有生理需求與適應社會所期待的自我調控能力間存在明顯沖突的特征:精力過剩與缺乏支配能力、好奇心與認識水平低、興奮性高與自控能力差以及性機能發育成熟與道德觀念形成較晚等沖突[2]。尤其是低齡未成年人,實施犯罪大多出于好奇心,或是被同齡人之間的玩鬧、惡作劇所刺激而沖動犯罪,抑或對犯罪的特殊危害性認識具有幼稚性,為“哥們義氣”大打出手,把強奸視為“耍男女朋友”,把敲詐勒索、傷害、殺害行為當作“模仿游戲”“混江湖”等,對犯罪行為缺乏基本的控制和認識能力。基于未成年人犯罪行為大多具有突發性、沖動性、模仿性,犯罪動機具有不確定性,對犯罪行為缺乏預見性等特性。因此,在預防犯罪方面,很難做到提前介入和有效干預,及時將未成年人犯罪行為扼殺在搖籃里。

(二)傳統監管模式難以發揮作用

未成年人犯罪最普遍性原因是家庭和學校教育的不良或者缺陷,以及社區和大眾傳媒的不良影響[3]。以犯罪學視角看,家庭預防是犯罪預防的重要途徑。雖然法律規定未成年人的監護人對未成年人的法制教育負有直接責任,但實踐中,大多數家庭未意識到家庭預防的重要性,甚至將其視為學校責任,更不重視犯罪人格預防。家庭環境、結構的不正常或者家庭教育方法的不合理,是引起未成年人人格障礙,導致未成年人犯罪的重要因素[4]。在重組、單親家庭中,家庭完整性遭到破壞,缺乏父母完整的愛使未成年人難以適應新家庭,易形成孤僻、敏感、仇恨等不良人格,甚至是反社會型人格。一旦出現特定情形,極易誘發未成年人犯罪人格,走向犯罪道路。而監護人往往忙于生計,無暇顧及未成年人心理動態,不能滿足其精神和情感需求,導致監護缺失、監護不當,使家庭監管的犯罪預防機制難以發揮作用,不能有效防止未成年人犯罪人格的形成。

學校是溝通家庭與社會的橋梁,在犯罪預防中具有不可替代性。目前,我國校園犯罪預防情況不太樂觀。學校面臨教學任務重、師資力量薄弱的困境,在保證升學率情況下,很難拿出更多精力去處理學生的情感、心理問題。雖然法律規定學校負責未成年人法制教育工作,但實踐中法制教育課程大多內容單一、流于形式,不重視未成年人良好人格的培養,忽視犯罪人格的預防,未能履行應有的犯罪預防職責,對早期不良行為及時防范,間接導致了眾多校園霸凌事件的發生。

社區的社會化功能和社會化控制功能不斷減弱,犯罪預防機制難以發揮作用。家庭暴力是加劇親子沖突,催化兒童不良心理、不良行為乃至犯罪行為產生的重要原因[5]。對未成年人而言,不論家暴經歷,還是曾目睹施暴行為,家庭監護已然失靈。然而,隨著城鎮化進程的加快,新型居住模式帶來社會生活方式的巨大變化,人與人間的距離更為疏遠,將未成年人犯罪預防寄希望于社區顯然不太現實。加之家庭暴力具有隱蔽性、內部性的特征,暴力行為很難被外界所察覺,導致社會力量不能對其中的未成年人進行及時救助和心理疏導,社區監管對未成年人犯罪預防難以發揮更大作用。

(三)網絡時代帶來新挑戰

我國法律明確規定廣播、影視節目及各類讀物、音像制品、電子出版物等,不得向未成年人傳播含誘發違法犯罪及渲染暴力、色情等危害其身心健康的不良內容和有害信息。但隨著電子產品的快速普及,信息傳播方式的多元化,使得新事物的接收更加便捷、迅速。大量不良信息充斥網絡世界,危害著未成年人的身心健康,為人格預防帶來困難。充斥著暴力、血腥的網絡游戲,成了未成年人的“電子海洛因”。長期沉迷,將混淆虛實,對現實社會產生片面、暴力、歪曲的認識,導致犯罪價值觀被植入,犯罪沖動增多,加劇犯罪低齡化趨勢。同時,心智不成熟的未成年人還面臨著網絡社會風險。由于網絡犯罪門檻較低,未成年人容易被不法分子誘導犯罪。以未成年人自身信息識別能力,很難防范網絡社會風險。互聯網帶來海量知識的同時,也為未成年人實施犯罪提供了便利,為“學習”犯罪方法創造了條件。犯罪是不可能被消除的,只能控制在合理范圍內,無序的社會現象可能會對潛在犯罪人產生高度暗示或者促進犯罪[6]。實踐中,就有未成年人在遭遇網絡詐騙后,不僅沒有向家長、老師求助,反而向犯罪分子“拜師學藝”,由“被害者”向“加害者”轉變,走向犯罪道路。

互聯網的特殊性質打破了傳統犯罪的時間、空間限制,使未成年人足不出戶便能實施犯罪,傳統監管模式難以對未成年人網絡犯罪進行及時干預,犯罪預防面臨新挑戰。此外,我國互聯網原有監管模式無法實現防控網絡犯罪的目的。網絡世界日新月異,而我國的網絡監管存在立法滯后、監管主體復雜、監管方式單一等問題,難以有效實現對未成年人網絡犯罪的事前預防。

三、未成年人犯罪預防機制的完善建議

(一)加強未成年人犯罪預防協同治理

未成年人不僅是家庭的希望,也是國家和社會的未來。未成年人犯罪預防,關鍵在于引導其形成正確的三觀,預防犯罪人格的形成。從協同治理的視角看,預防未成年人犯罪,需充分發揮家庭、學校、社會等主體間的協同效應,建立未成年人犯罪預防協同治理模式,加強法制教育,進而達到人格預防的目的。父母是孩子的第一任老師,對未成年人的教育具有天然的、獨特的優勢,原生家庭對未成年人的影響是潛移默化的。為充分發揮協同治理作用,家庭、學校和社區間要加強溝通互動,增強協助。可通過舉辦法律知識競賽,開辦法律專欄、讀書會、宣傳會等方式,對未成年人及其父母或者其他監護人一同加強法制教育,將家庭教育、學校教育、社會教育結合起來,相互銜接、相互補充。在對未成年人進行教育的同時,增強未成年人監護人的法制教育意識,保障家庭預防發揮其應有的作用,避免家庭預防陷入“真空地帶”。

(二)強化網絡信息規范與網絡平臺監管

為更好地預防未成年人網絡犯罪,應繼續強化網絡信息規范的執法活動,加大網絡平臺的監控與懲治力度,積極營造有利于未成年人身心健康、綠色安全的網絡環境。立法上,可借鑒域外監管經驗,將網絡運營機構與網絡信息區分開來,分別制定法律規范,明確各自的管理機構,有針對性地實施監管,提高監管效率,避免監管矛盾現象的發生。技術上,推行網絡實名制,增強網絡用戶的自律和責任意識,同時采用網絡信息分級與過濾技術,嚴厲打擊網絡誘導犯罪。可以依托大數據監控與預測機制,加強對未成年人網絡活動的動態管理,構建未成年人網絡犯罪分析研判大數據系統。實踐上,加強網絡監管部門與互聯網企業的合作,深入推進網絡過濾軟件的開發、推廣,防止網絡有害信息給未成年人的身心健康造成不良影響。同時,重視傳統監管模式的預防作用,發揮各界力量,積極引導未成年人正確、安全、合理使用網絡,增強預防網絡犯罪意識,力求從源頭上達到犯罪預防的效果。

(三)完善未成年人分級處遇制度體系

對未成年人的罪錯行為進行科學劃分并施以不同的預防、矯治措施是犯罪預防的關鍵環節。我國《預防未成年人犯罪法》將未成年人罪錯行為分為不良行為、嚴重不良行為和犯罪行為三大類,對不同程度的罪錯行為施以不同的預防和矯治措施,以預防未成年人首次犯罪和再犯罪。有學者提出“一般不良行為、嚴重不良行為、觸法行為、犯罪行為”的罪錯行為四分法,作為預防犯罪的理論前提[7]。有學者認為,立法上罪錯行為界限不明、關系混亂,應以社會危害程度為基本標準,兼顧刑事責任年齡劃分,歸為六類:一般不良行為、觸法行為、治安違法行為、觸刑行為、普通犯罪行為、嚴重犯罪行為[8]。此外,針對低齡未成年人的罪錯行為,單純依靠降低刑事責任年齡是遠遠不夠的,可據其人身危險性、行為危害性以及違法犯罪原因等,進一步分級制定更具體化、個性化的處遇措施[9]。總之,應從社會危害性和責任年齡綜合考量,構建科學、合理的未成年人罪錯行為劃分標準,進而施以不同的配套措施進行犯罪預防工作。

(四)構建獨立的少年司法體系

目前,我國涉及未成年人矯治教育、犯罪預防的相關實體和程序規定分散于各個部門法中分別適用,尚未建立專門的未成年人司法體系。對于一般不良行為、觸法行為,主要依靠家庭、學校和社區承擔主要的監管、教育、矯治職責,但傳統的教育監管模式往往發揮作用有限。針對嚴重不良的治安違法行為,由行政權進行最初的干預和治理,但由于我國公安機關并沒有處理未成年人罪錯行為的專門機構,實踐中往往出現簡單批評教育后“一放了之”的現象。因此,可以組織構建專門化的少年警察機構[10],細化執法程序,明確執法責任,嚴格公正執法,避免對未成年人嚴重不良行為的過度放縱。最后,針對最為嚴重的觸犯刑法的犯罪行為,可采取構建獨立的少年司法體系并建立未成年人預防犯罪專門機關的方式加以應對。可以借鑒域外的立法經驗,加快制定系統的、科學的少年法典,建立少年法院、少年司法所等,形成獨立的少年司法制度體系,預防未成年首次犯罪和再犯罪。

四、結束語

未成年人是國家的未來和希望,預防未成年人犯罪更是長期、復雜的系統工程。要正視現今犯罪預防機制面臨的困境,重視未成年人健康人格的培養,以教育為主、以懲罰為輔,加強各個主體間的協同治理,凈化網絡環境,完善相關司法體系建設,最終實現未成年人犯罪預防機制的有效落實。

注釋:

①最高人民檢察院.最高檢發布《未成年人檢察工作白皮書(2023)》[EB/OL].(2024-05-31)[2024-10-05].https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbh/202405/t20240531_655854.shtml.

②中國新聞網.未成年人檢察工作白皮書(2022)[EB/OL].(2023-06-01)[2024-10-5].https://www.chinanews.com/m/gn/2023/06-01/10017465.shtml.

③最高人民檢察院.未成年人檢察工作白皮書(2014—2019)[EB/OL].(2020-06-01)[2024-10-05].https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202006/t20200601_463698.shtml#2.

參考文獻:

[1]戴佳.建規立制矯治未成年人越軌行為[N].檢察日報,2014-12-18(3).

[2]羅大華,劉幫惠.犯罪心理學新編[M].北京:群眾出版社,2002:164-165.

[3]張遠煌.從未成年人犯罪的特點看現行刑罰制度的缺陷[J].法學論壇,2008(1):18-24.

[4]謝超.論家庭因素對犯罪人格生成的影響及預防[D].大連:大連海事大學,2013.

[5]關穎.家庭暴力對兒童的傷害及其社會干預[J].當代青年研究,2006(5):22-27.

[6]李本森.破窗理論與美國的犯罪控制[J].中國社會科學,2010(5):154-164.

[7]姚建龍.論《預防未成年人犯罪法》的修訂[J].法學評論,2014(5):114-123.

[8]侯倩,林曉萌.試論未成年人罪錯行為干預體系的分層構建[J].青少年犯罪問題,2019(4):102-110.

[9]許身健.低齡未成年人罪錯行為的法律規制[J].法學雜志,2023(6):49-59,2.

[10]錢洪良,張緩緩.我國專門矯治教育中的權力行使與權利保護之維[J].青少年犯罪問題,2022(5):111-121.

作者簡介:鄭慧慧(1995—),女,漢族,山東濟寧人,單位為黑龍江大學,研究方向為刑事訴訟法。

(責任編輯:趙良)