AI時代的文學勝任力

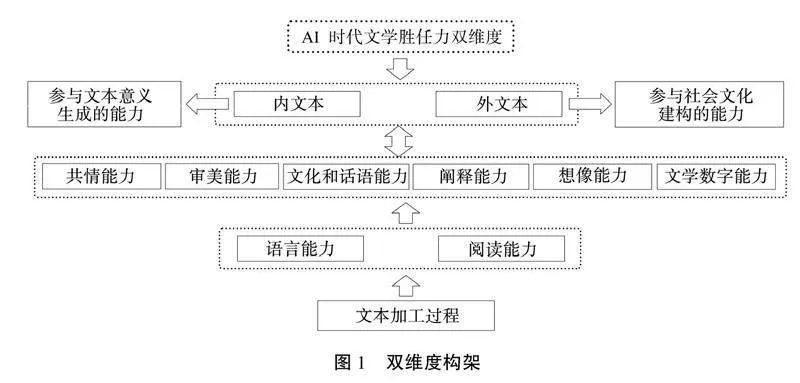

[摘要] 文學不僅對推動人類文明發展起著重要作用,對于人的塑形和核心競爭力而言,文學勝任力(Literary Competence)更是不可或缺的能力。在數字技術迅猛發展的今天,文學勝任力的價值更不容忽視。人們通常把文學視為一種素養,這也是英文中常用把“文學”和“素養”放在同一語境下使用的原因。然而,從文學與文明、文學與世界、文學與人生的互動關系來看,文學更是一種勝任力,是有效地解決現實問題的多維能力。文學勝任力是在讀者對文本加工的過程中,以語言能力和閱讀能力為基本技能,通過共情能力、審美能力、文化和話語能力、闡釋能力、想象力和文學數字能力在內文本中參與文本意義生成,在外文本中參與社會文化建構的能力。文學勝任力是讀者在文學設定的特定語境下,勾連自我、他人和世界的能力,從而建立個人的內在世界與他人的公共世界之間的有機聯系,完成閱讀文學即“閱讀世界”的閉環過程的能力。

[關鍵詞] AI時代;文學勝任力維度;文學勝任力模型

[中圖分類號] I106 [文獻標識碼] A [文獻編號] 1002-2643(2025)01-0010-08

Literary Competence in the AI Era

WANG Zhuo

(School of Foreign Languages, Shandong Normal University, Jinan 250358, China)

Abstract: Literature plays an important role in advancing human civilization, and it is also an indispensable competence for shaping individuals and enhancing their core competitiveness. In today’s rapidly developing digital technology landscape, the value of literary competence can not be overlooked. People often regard literature as a form of literacy, which is also why the terms “literature” and “literacy” are commonly used in the same context in English. However, from the perspective of the interactive relationships between literature and civilization, literature and the world, literature and life, literature is more than just a literacy. It is a multidimensional ability to effectively address real-world problems. Literary competence is the ability of the readers to engage in meaning-making of the texts through a process of textual processing, utilizing language and reading skills as foundational abilities, and incorporating empathy, aesthetic competence, cultural and discursive competence, interpretative skills, imagination, and literary digital competence. It is the ability of the readers to connect themselves, others, and the world within the specific context set by literature, thereby establishing an organic link between their inner world and the public world of others, completing the closed-loop process of reading literature as “reading the world.”

Key words: AI era; literary competence dimensions; literary competence models

1.前言

在近期的幾次學術會議上,筆者反復提到過一個觀點:未來社會評價人的綜合維度中,一定會有一個文學勝任力(Literary Competence)維度,在數字技術迅猛發展的今天,文學勝任力的價值更不容忽視。自人類社會誕生以來,人類文明在漫長的演進過程中,先后經歷了原始文明、農業文明、工業文明,直至如今的數字技術時代,每一次新文明的誕生都代表著文明樣態的重新塑形和社會形態的急劇變化,很顯然我們如今正在經歷的就是數字技術對人類社會樣態、對人的思維方式、行為方式和生活方式等多維度的改變。數字技術為行業發展、科技進步、公共管理完善等帶來了前所未有的紅利和機遇,對教育的改變更是如此。生成式大語言模型、知識圖譜、能力圖譜、專業圖譜、AI虛擬老師等為教育插上了翅膀,為教師提供了高能助手。生成式大語言模型也為文學研究帶來了包括數字人文等研究方法、研究范式的轉向。我們注意到,越來越多的文學研究者開始運用大規模語料庫進行文學作品的主題建模研究,對世界文學史、文學作品進行“遠讀”,越來越多的文學研究者投入到人文實驗室建設之中。在人機共謀的時代,每一位文學研究者、文學教育者都應該主動迎接科技浪潮的洗禮,用好技術革命帶來的研究和教育紅利。作為研究者和教師我們應該抓住這一契機,實現研究和教育理念、范式、方法的實質性改變。

然而不可否認,數字技術也帶來了很多顯而易見的問題。技術不是中性的,在政治、經濟等因素驅動之下,科技也會被利用,甚至被濫用。如何讓技術向善而行,讓科技倫理意識深入人心,讓數字技術助力人類幸福,在推動物質文明、精神文明、生態文明等方面發揮更大的作用,從而平衡好人類的數字生存,是我們這個時代面臨的巨大挑戰。日前,聯合國甚至專門發布了《以人為本的人工智能治理》(Governing AI for Humanity)報告。這份報告一方面闡釋了AI對人類潛在益處的機會和推動因素;另一方面也強調了AI在當前和未來一段時期潛在的風險挑戰(UN Advisory Body on Artificial Intelligence, 2024)。我國也于2023年10月發布了《全球人工智能治理倡議》(中華人民共和國外交部,2023),提出“以人為本”“智能向善”的理念和宗旨。在這一背景下,如何開拓與反思人類文明、如何探索與實踐人文主義、如何強化科技教育和人文教育協同、數字技術時代如何能真正進入數字文明時代等都是亟待思考的大問題。

2.文學勝任力與文學勝任力模型:內涵及問題

文學在漫長的人類文明發展中是一種神奇的存在。無論是文學起源的模仿說、心靈表現說、游戲說、神示說、巫術學,還是勞動說、倫理說,都清晰地表明文學與人類文明具有同生性:一切文化形態,從本質上說,都或直接或間接地從文學起步。同時文學的世界性、互通性、可交流性,時代性,又使得文學成為推動全球性認同、全球性協同、構建人類命運共同體的為數不多的媒介。可見,文學以及與文學相關的創作、閱讀、教育等活動具有明確的“轉化性”(Fialho, 2019),是人類文明和進步中不可或缺的力量。在某種意義上說,在漫長的人類文明發展中,不同時代的人們的文學勝任能力是推動人類文明進程的或顯性或隱性的力量。

文學和文學閱讀不僅對推動人類文明發展起著重要作用,對于人的塑形和核心競爭力而言,文學勝任力更是不可或缺的能力。所謂“勝任力”是將適當的知識、技能和心理、社會因素(例如信念、態度、價值觀和動機)等整合并應用于特定領域,以持續成功地執行任務的能力(Vitello et al., 2021)。勝任力是一個整體概念和“整體能力”(holistic competency)(Nishihara, 2023:17),涉及到態度、信念、一致性、背景、語境適宜性、領域、知識、動機、技能、價值觀等核心觀念。那么什么是文學勝任力呢?文學勝任力和我們常常提到的文學素養又有著怎樣的聯系呢?在AI時代文學勝任力的意義何在呢?

事實上,對文學勝任力的關注和研究由來已久,并形成了關注重點不同、理解維度差異較大的多種定義。美國文學理論家喬納森·卡勒(Jonathan Culler)認為,文學勝任力是“讀者和作者在與文本互動時所帶來的隱性知識:讀者在回應作品時遵循了什么樣的程序?為了說明他們的反應和解讀,必須具備什么樣的假設?”(2011:63-64)。帕蘭等學者(Paran et al.)在《測量二語習得中的文學勝任力》(“Measuring literary competences in SLA”)一文中,將文學勝任力定義為“文學文本中提取意義的能力”(2020:327)。斯塔布斯(Michael Stubbs)指出,“文學勝任力涉及理解幾種不同類型的語義關系的能力:句子之間以及它們所傳達的不同類型命題之間的關系;以及所說的內容與所暗示的內容之間的關系。”(1983:210)同時,他還從話語能力的維度,指出具有文學勝任力的故事讀者能夠識別情節,區分情節與背景信息,概括故事,討論這些概括的充分性,判斷兩個概括是否等價,識別界面案例等(Stubbs, 1983:195)。馬古洛德(Gilbert" Cabilangan Magulod Jr.)認為,文學勝任力指的是學生內化文學的語法,使他們能夠將語言序列轉換為文學結構和意義的能力(2018:2)。

與對文學勝任力的不同解讀相似,研究者也構建起了側重點、觀測面各異的文學勝任力模型。斯皮羅(J. Spiro)的文學勝任力模型主要包括文學欣賞、同理心、背景知識(例如文本的歷史、文化和社會背景)以及文學理論和批評的知識(1991:44-45)。在《歐洲語言共同參考框架》(CEFR)描述中,文學勝任力也被或隱含或明確地提及,其中重點提到文學與休閑閱讀、文學反應以及文本批評和分析能力等三個重要的文學勝任力維度(Council of Europe, 2018:116)。相對而言,奧爾特(Grit Alter)和雷西瑟(Ulla Ratheiser)于2019年提出的文學勝任力“因斯布魯克”模型(The Innsbruck Model)更全面,包括了共情能力、審美能力、文化與話語能力、闡釋能力四個維度(377-386)。這些文學勝任力模型的共同特點是基于勝任力的整體觀,將學習者的一般性閱讀能力、語言能力與文學閱讀能力融合,從而建構起一種 “融合的文學勝任力模型”(Nishihara, 2023:17-18)。

以上對文學勝任力定義和模型的梳理不難發現,盡管研究者在該領域做了大量卓有成效的工作,但目前的文學勝任力定義和文學勝任力模型還存在范疇單一、維度不完整以及缺乏數字素養維度三個明顯不足。

其一,文學勝任力并非僅限于讀者和文本之間的關系。目前的定義更多的是從狹義的文學閱讀能力層面建構的。誠然文學勝任力首先是發生在讀者和文本之間“相互修正”(mutually modified)的過程中的能力(Fialho, 2019),但在筆者看來,文學勝任力絕不僅僅是讀者和文本之間的關系那么簡單,也應該包括讀者與外文本世界之間的互動。文學勝任力的價值也絕不僅僅是文學閱讀、文學賞析層面的,更多的是建立人與人之間、人與世界之間聯結的能力,通過共情開啟間接經驗世界的能力,通過頭腦加工和文化體驗預演人生的能力等。從這樣的角度來看,文學勝任力至少應該包括俠義與廣義兩個范疇。

文學勝任力從狹義上來說,強調的是讀者參與文本意義生成的能力;從廣義上來說,是參與社會文化建構的能力。根據斯賓塞(L. M. Spencer, Jr. amp; S.M. Spencer)勝任力冰山模型(1993:11),文學勝任力往往是隱藏的或在冰山表面之下,而這些冰山之下的能力才是人最核心的勝任力。與常常被視為審美層面的、概念化的文學素養(literary literacy)不同,文學勝任力更強調“能做”的能力,具有職業導向性、社會適應性、人類關切性等特點。這些特點恰恰是人類社會得以延續、發展,人類自身得以進化、升華的基本保證。

其二,文學勝任力的維度中,想象力一直扮演著重要角色,應該作為觀測、培養和評價的重要維度。加拿大文學理論代表性人物弗萊(Northrop Frye)在《培養想象》(The Educated Imagination)中,這樣闡釋了想象力與科學及人文學科的關系:

科學始于我們所生活的世界,接受其數據并試圖解釋其法則。從那里,它向想象力邁進:它成為一種心理構造,一種解釋經驗的可能方式的模型……而文學、音樂和藝術則從我們構建的世界開始,而不是我們所看到的世界。它始于想象力,然后向普通經驗發展:也就是說,它試圖使自己盡可能地令人信服和可識別。[科學]從世界的本來面目開始;[文學和藝術]則從我們希望擁有的世界開始。(23)

想象力不僅對文學和科學意義重大,對任何學科和人類知識領域都具有不可低估的作用。亞里士多德曾言,想象力是發明、發現及其他創造活動的源泉。愛因斯坦(Albert Einstein)在多次訪談中都指出:“想象力比知識更重要,因為知識是有限的”,“想象力概括著世界的一切,推動著進步,并且是知識進化的源泉”(2009:97)。即便是被認為以真實史料為依據的歷史學科,想象的力量依舊舉足輕重。詹姆斯·阿克斯特爾(James Axtell)等人明確提出了“作為想象力的歷史”的觀點(1987:451-462),歷史研究領域甚至產生了“科林伍德主義”學說(Collingwoodian doctrine),提出了歷史研究需要歷史學家的想象力的主張(Dray, 1999:191-228)。想象力更是文學創作的靈魂。文學想象與個人道德提升以及捍衛社會正義具有同構性是從古希臘一直到現代西方世界普遍認可的觀點(王卓,2022a:64),而在中國文化中,文學不僅具有“美教化,移風俗”的作用,還具有傳承歷史、文化和民族精神的作用(王卓,2022b:68)。根據西默斯·希尼(Seamus Heaney)的說法,詩歌是“想象力對現實壓力的反擊”(qtd. in Symington, 2020), 而想象力是詩歌創作的核心。

其三,在AI時代,文學數字能力維度也將是十分重要的維度。盡管文學閱讀是需要讀者深度參與的頭腦加工、文化體驗、情感共鳴的融入性活動,是和算法完全相左的事物,但AI賦能的文學創作、文學閱讀、文學研究、文學教育使得我們不得不認真思考AI時代的文學勝任力是否也應該技術賦能,或者將AI的算法生成邏輯納入文學勝任力維度之中。AI文學的誕生、AI賦能的文學研究和文學教育實踐都證明,這一考量不但是可行的,而且是必要的。目前最迫切的就是在文學勝任力維度中增加一個文學數字能力維度。

3.AI時代文學勝任力的雙重維度與涵義

人們通常把文學視為一種素養,這也是英文中常把“文學”(literature)和“素養”(literacy)放在同一語境下使用的原因。然而,從文學與文明、文學與世界、文學與人生的角度來看,文學更是一種勝任力,是有效地解決現實問題的多維能力。從文本層面來看,文學勝任力是在讀者對文本加工的過程中,以語言能力和閱讀能力為基本技能,通過共情能力、審美能力、文化和話語能力、闡釋能力、想象力和文學數字能力在內文本中參與文本意義生成,在外文本中參與社會文化建構的能力,擁有雙重維度(見圖1)。文學勝任力具有在文學設定的特定語境下,勾連自我、他人和世界的能力,從而建立個人的內在世界與他人的公共世界之間的有機聯系,完成閱讀文學即“閱讀世界”的閉環。

文學勝任力中的共情能力在狹義范疇中,指的是讀者與文本中的角色建立個人聯系的能力,包括讀者的行為和反應、情感和思想等,表現為“如果我處在類似的情況下,我會如何表現”等的思考,或者是“在這種情況下,我想我會感到痛苦”等同理心(Alter amp; Ratheiser, 2019:377)。這種理解他人的思維和情感的能力也是區分人類與其他生物最重要的能力,當然也是目前區分人類和人工智能的重要維度。從廣義范疇來看,這種共情能力也包括人與社會之間的互動能力。比如布倫頓·多克(Brenton Doecke)和他的研究團隊就將文學閱讀視為“社會的[而不僅僅是個人的]追求,是在人與人之間的空間中發生的事情”(qtd. in Hodgson, 2019:114)。從這一意義來看,閱讀文學也是“閱讀世界”(Paran amp; Robinson, 2016:14)。

文學勝任力中的審美能力從狹義上說,指的是體驗和欣賞文學文本及其構造的文學原則的能力。讀者充分了解一部文學作品所依賴的風格機制,可以使他/她們對該文本的解讀和評價過程更加復雜,層次更為豐富,從而產生不同的審美體驗。從廣義來看,文學審美能力涉及通過藝術、物質、人和環境感知意義的多維度交流系統,而不僅局限于語言系統。審美能力包括對自然及周圍環境中所發現的自然美的意識和欣賞,連接個人的經歷,將知識與感受聯系在一起的能力,因此具有鮮明的認知與情感的雙重維度。

文學勝任力中的文化與話語能力從狹義上說,特指文學閱讀者識別和處理文本中特定文化內涵及其相關話語的能力。然而,這一能力的社會意義要遠大于其處理文本的能力。雷蒙·威廉斯(Raymond Williams)認為,文化是對一種特定生活方式的描述,而作為“人類經驗的一部分”的文學是對這種特定生活方式最好的呈現媒介(1998:48)。文學閱讀者通過與文學作品的互動所發展出的文化和話語能力能夠為他們提供社會生活所需要的技能、知識和態度,從而支持人的社會性發展。從廣義上說,文學勝任力中的文化與話語能力是識別如何處理社會生活中的文化內涵和相關話語的能力。

文學勝任力中的闡釋能力從狹義上說,特指閱讀者從文學作品中推斷意義的能力,也就是揭示文本中“未言之事”,隱藏含義的能力(Alter amp; Ratheiser, 2019:377-386)。從廣義上說,闡釋能力的意義一方面體現在對文學本身的推動,另一方面則體現在對人的社會適應性的助力。前者主要表現為,賦予文學文本意義鏈條不斷衍生的能力,是文學經典隨著時代變化不斷被賦予新意的關鍵能力。后者主要表現為人的“意會”能力(王卓,2024:28-29),是對社會語境下的“未言之事”的理解力和領悟力。

文學勝任力中的文學想象力是一種“創造的想象”(王欣,2020:62),從狹義上來說是指在知覺材料的基礎上,經過作者和讀者的頭腦、情感等加工(徐立,2010),創造出新的文學形象和構建新的文學意象的能力(Symington),是“虛構創作”(fiction-making)的能力。從廣義上來說,文學想象力是新知識生成、新情感催生、新模式創建、新形態誕生的心智來源,是“文化創造”(culture-making)的能力(Gibson,2015:135-150)。

文學勝任能力中的文學數字能力從狹義上說應該包括理解并運用文學創作和研究中的人-機關系、開展數字人文文學研究、對賽博格文學、AI文學的闡釋能力、對文學中的AI倫理問題的解讀能力等。從廣義上來說,文學數字能力包括理解并運用數字時代人機協同生成含義的一切行為能力。

與文學勝任力培育相適應,文學教育模式、評價模式也需要做出相應改變。文學教育的重點應該從文學常識、文學史、小說情節等勝任力冰山模型中可見的組成部分,轉向對冰山之下的不可見部分下沉、著力。比如在閱讀文學文本時,可以引導學生描述他/她在故事某個時刻所經歷的情感,啟發學生思考他/她在故事中何時為某個角色感到焦慮,并解釋原因,從而將作為讀者的學生帶入到文本的深層結構之中,并引領學生建立與角色的個人關系、與社會文化的公共關系。這可能是討論文學文本的第一個切入點,它允許我們在安全的距離中體驗各種情境和情感,從而提升閱讀者的共情能力。而在教學評價模式中,應該增加文學勝任力的評價維度,為文學教育實現深度育人、全面育人是否達成提供更為精準的評價維度和框架。同時,與文學勝任力中的文學數字能力相適應,文學教育中應該從內容與方法兩個維度增加AI賦能維度。內容方面應相應增加AI文學創意寫作、AI文學研究等;方法方面應相應增加數字人文研究理論與方法等內容。

在這個科技高速發展,全球政治經濟經歷前所未有的變局的背景下,文學是人們能充分認知這個變化莫測的世界,感知世界文明的差異與融合,實現人生預演,建立情感聯結的為數不多的密碼(王秀香、王卓,2024:19)。而作為從事文學研究和文學教育的人,我們應該為掌握這個密碼的密鑰而感到驕傲,同時我們也應該具有一種歷史使命感,一方面勇于接受科技帶來的挑戰和機遇,努力實現文學研究和文學教育思維、范式的轉型發展;另一方面通過對文學勝任力多維度闡釋和研究,助力數字技術與人文精神的平衡發展,為推動數字技術時代真正進入到數字文明提供我們的方案,讓文學更好地發揮“無用之用”,更好地回答“時代之問”。

參考文獻

[1]Alter, G. amp; U. Ratheiser. A New Model of Literary Competences and the Revised CEFR Descriptors[J]. ELT Journal, 2019, 73(4):377-386.

[2]Axtell, J. History as Imagination[J]. The Historian, 1987, 49(4):451-462.

[3]Council of Europe. Common European Framework of Reference for Languages (CEFR): Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume with New Descriptors[EB/OL]. 2018. https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989.[2024-10-20]

[4]Culler, J. Literary Theory: A Very Short Introduction[M]. Oxford: Oxford University Press, 2011.

[5]Dray, W. H. History as Re-Enactment: R. G. Collingwood’s Idea of History[M]. Oxford: Clarendon Press, 1999.

[6]Einstein, A. Einstein on Cosmic Religion and Other Opinions and Aphorisms[M]. New York: Dover Publication, 2009.

[7]Fialho, O. What is Literature for? The Role of Transformative Reading[J]. Cogent Arts amp; Humanities, 2019, 6:1692532.

[8]Frye, N. The Educated Imagination[M]. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1964.

[9]Gibson, J. Narrative and the Literary Imagination[A]. In Allen Speight(ed.). Narrative, Philosophy and Life[C]. New York: Springer, 2015.135-150.

[10]Hodgson, J. Literary literacy?[J]. Research Journal of the National Association for the Teaching of English, 2019, 53(2): 113-115.

[11]Magulod, G. C. Jr. Innovative Learning Tasks in Enhancing the Literary Appreciation Skills of Students[J]. SAGE Open, 2018,8(4):1-11.

[12]Nishihara, T. The Innsbruck Model of Literary Competence: A Potent Tool for Designing Classroom-based Assessment[J]. Jaila Journal, 2023, 9:17-31.

[13]Paran, A. amp; P. Robinson. Literature into the Classroom[M]. Oxford: Oxford University Press, 2016.

[14]Paran, A. et al. Measuring Literary Competences in SLA[A]. In P. Winke amp; T. Brunfaut(eds.). The Routledge """ Handbook of Second Language Acquisition and Language Testing[C]. London: Routledge, 2020. 326-337.

[15]Spencer, L. M. Jr. amp; S. M. Spencer. Competence at Work: Models for Superior Performance[M]. New York: Wiley, 1993.

[16]Spiro, J. Assessing Literature: Four Papers[A]. In C. Brumfit (ed.). Assessment in Literature Teaching[C]. London: Macmillan,1991.16-83.

[17]Stubbs, M. Discourse Analysis: The Sociolinguistic Analysis of Natural Language[M]. Oxford: Basil Blackwell, 1983.

[18]Symington, M. Literary Imagination: Criticism and Research[J/OL]. Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), 2020. https://www.eolss.net/Sample-Chapters/C04/E6-87-03-05.pdf.[2024-10-20]

[19]UN Advisory Body on Artificial Intelligence. Governing AI for Humanity[R/OL]. Sep.2024. https://digitallibrary.un.org/record/4062495?v=pdf.[2024-10-20]

[20]Vitello, S., J. Greatorex amp; S. Shaw. What is Competence? A Shared Interpretation of Competence to Support Teaching, Learning and Assessment[N/OL]. Jan.26 2022, Cambridge University Press amp; Assessment. https://www.cambridge.org/news-and-insights/insights/What-is-competence-A-shared-interpretation-of-competence-to-support-teaching-learning-and-assessment.[2024-10-20]

[21]Williams, R. The Analysis of Culture[A]. In J. Storey (ed.). Cultural Theory and Popular Culture: A Reader (Second Edition). Athens: University of Georgia Press,1998. 44-48.

[22]王欣.人文化英語教學中的聯想思維培養[J]. 山東外語教學,2020,(2):60-67.

[23]王秀香,王卓.數字時代的文學教育與文學教育研究——王卓教授學術訪談[J].廣東外語外貿大學學報, 2024,(6):13-24.

[24]王卓.“文學與文學教育研究”專題導言[J].山東外語教學,2022a,(1):64.

[25]王卓. 新文科時代文學與教育學跨學科融通的學科意義、路徑及發展構想[J]. 山東外語教學,2022b,(1): 65-75.

[26]王卓. 21世紀的文學教育研究:目的、機制與方法——從勞特利奇“文學與教育”系列叢書出版說起[J]. 復旦外國語言文學論叢,2024,(3):27-35.

[27]徐立.想象力比知識更重要[N].光明日報,2010年11月18日,第07版.

[28]中華人民共和國外交部.全球人工智能治理倡議[EB/OL].https://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/1179_674909/202310/t20231020_11164831.shtml.[2024-10-20]

(責任編輯:翟乃海)

收稿日期:2024-10-09;修改稿:2024-12-01;本刊修訂:2024-12-10

基金項目:本文為山東省教學改革重點項目“‘四新’背景下‘跨學科、融學術’大學英語教育模式創新理論與實踐研究”(項目編號:Z2022029)、山東省研究生教育教學改革研究項目“指向國際傳播能力培養的外語人才本研一體化研究型課程體系建構”(項目編號:SDYJSJGC2023027)階段性成果。

作者簡介:王卓,博士,教授,博士生導師。研究方向:英語詩歌和詩學,英語國家族裔文學、文學教育及英語教育研究。電子郵箱:wangzhuo_69@sina.com。

引用信息:王卓.AI時代的文學勝任力[J].山東外語教學,2025,(1):10-17.