建筑地面保溫工程用全輕混凝土配制技術

劉先鋒,彭家惠,陳明政,劉 柳,張建新,3

(1.重慶科技學院建筑工程學院,重慶 401331;2.重慶大學材料科學與工程學院,重慶 400045;3.重慶建大建筑材料有限公司,重慶 400030)

?

建筑地面保溫工程用全輕混凝土配制技術

劉先鋒1,2,彭家惠2,陳明政1,劉柳1,張建新2,3

(1.重慶科技學院建筑工程學院,重慶401331;2.重慶大學材料科學與工程學院,重慶400045;3.重慶建大建筑材料有限公司,重慶400030)

全輕混凝土用于建筑地面保溫工程優勢在于同時具有承重和保溫性能,簡化保溫構造;但全輕混凝土配制過程中強度與密度或保溫性能的矛盾是其推廣應用的主要障礙之一。在優選陶粒基礎上,采用外加劑增強和外摻料降低密度提高保溫性能,配制出強度超過LC15、密度等級1000 kg/m3、保溫性能優良的全輕混凝土;其干表觀密度1009 kg/m3、抗壓強度21.2 MPa、導熱系數0.23 W/(m·K)、蓄熱系數4.85 W/(m2·K)、吸水率15%、軟化系數0.88、28 d收縮值0.27 mm/m、內照射指數0.41、外照射指數0.67。

全輕混凝土; 建筑地面; 保溫; 強度; 密度

1 引 言

夏熱冬冷地區,居住建筑在間歇式空調運行方式以及入住率(同時使用系數)低的狀況下,分戶樓板是最大的熱橋(100 mm厚鋼筋混凝土板傳熱系數為3.03 W/(m2·K))。建筑熱量和冷量非常容易通過樓地面熱橋發生傳熱損失,很大程度上影響了建筑節能的實施效果。標準[1]以強制性條文明確規定分戶樓板傳熱系數K≤2.5W/(m2·K),標準[2]以強制性條文明確規定分戶樓板傳熱系數K≤2.0 W/(m2·K)。這樣,分戶樓板必須采取保溫措施才能達到建筑節能65%的基本門檻要求。

隨著建筑節能在十二五期間的要求和推進,目前分戶樓板保溫層用材料有聚苯乙烯泡沫塑料板、聚苯顆粒保溫漿料、復合硅酸鹽板、無機保溫砂漿、泡沫混凝土等。但是,這些保溫層強度低,規范[3]第4.12.5條規定設置間距不大于200 mm×200 mm的φ6 mm鋼筋網片,它們用于樓地面保溫系統時,由于強度達不到規范要求,必須增設鋼絲網和細石混凝土保護層,以免引起開裂;且聚苯顆粒保溫砂漿系統和苯板系統防火性能差。因此,目前樓板保溫存在的問題主要有:①抗壓強度均偏低,系統完成后容易造成地面開裂、保溫層起拱等問題;②有機材料防火性能差,存在安全隱患;③施工工序較復雜,需設抗裂層和保護層,鋪設耐堿玻纖網格布或鋼絲網。

當建筑地面保溫層采用全輕混凝土強度等級不低于LC15 級時,保溫層與面層之間可不設水泥混凝土保護層[4]。這樣,應用全輕混凝土作建筑樓地面保溫系統不僅在施工過程中一次成型,省掉鋪設鋼絲網片及細石混凝土保護層這兩道工序,同時具備了承重和保溫性能,大大節省了成本。但是,全輕混凝土建筑地面保溫工程應用過程中,存在幾個關鍵問題,①強度與密度的矛盾。一般來說強度越高,密度越大,從而導熱系數越大,保溫隔熱性能越差。②全輕混凝土施工過程中,與結構基層粘結差問題、全輕混凝土輕集料上浮問題、壓實收面困難問題。③硬化后開裂空鼓問題。本文在前期研究基礎上[5-8],針對第一個問題進行了系列實驗,在保證強度前提下降低密度,從而在構造簡化前提下確保保溫性能。

2 原材料

水泥為普通硅酸鹽42.5級水泥。陶粒堆積密度560 kg/m3,筒壓強度2.5 MPa。陶砂堆積密度520 kg/m3。減水劑為FDN減水劑。纖維素醚為甲基纖維素醚,粘度100000 mPa·S。硅灰,堆積密度220 kg/m3,密度1650 kg/m3,比表面積25000 m2/kg。空心微珠主要成分由二氧化硅和三氧化二鋁組成,堆積密度560 kg/m3。

3 結果與討論

在優選原材料基礎上,考察減水劑、硅灰、空心微珠對全輕混凝土強度、密度及保溫性能影響,進而對密度、強度較好的全輕混凝土的保溫性能等技術指標進行較全面檢測[4,9],基礎配合比如表1。

表1全輕混凝土基準配合比

Tab.1The basic mix proportion of full lightweight aggregate concrete

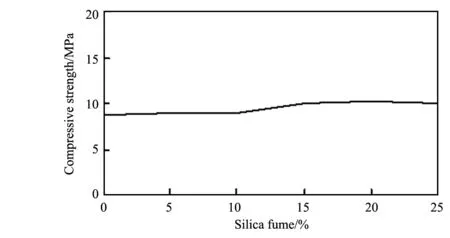

Cement/kgCeramicite/LCeramicsand/LWaterreducer/kgCelluloseether/kgSilicafume/kgHollowmicrosphere/LWaterConsumption/kg35072048000.700Asslumpconstantis180mm

3.1減水劑對全輕混凝土性能影響

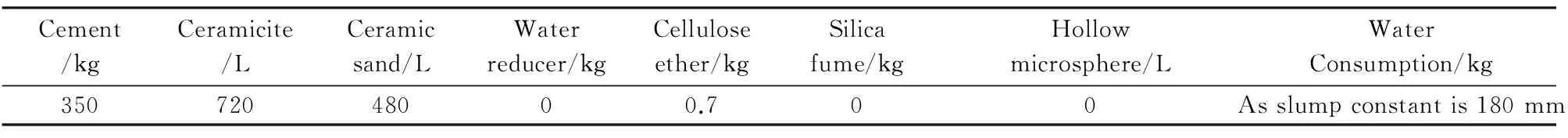

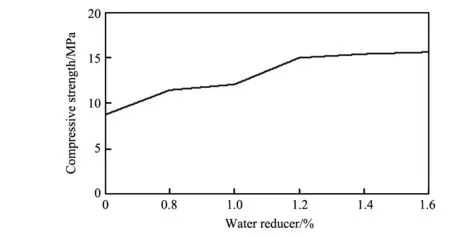

減水劑摻量對全輕混凝土抗壓強度和密度的影響曲線見圖1、圖2。

從圖1可看出,隨著減水劑摻量增加,全輕混凝土抗壓強度增加;減水劑摻量為1.0%~1.2%時,全輕混凝土抗壓強度增加較多,減水劑摻量大于1.2%以后,全輕混凝土抗壓強度增加甚微,這可能是到了這個時候強度很大程度上取決于輕集料強度而不是水泥石強度,這也是區別于普通水泥混凝土主要原因(普通混凝土集料強度遠大于水泥石強度)。從圖2可看出,全輕混凝土密度是隨著減水劑摻量增加一直增加,這主要是水泥水化和輕集料潤濕用水是一定的,多余的水最終會揮發掉在混凝土中間留下孔隙,本實驗用水量是控制坍落度180 mm為準,故減水劑摻量增加用水量減小,用水量越少留下孔隙越少,從而密度越大。據上述分析,考慮全輕混凝土強度越大越好、密度越小越好,通常減水劑有個兼顧二者的最佳摻量,本實驗原材料所得數據顯示減水劑最佳摻量為1.2%。

圖1 減水劑對全輕混凝土抗壓強度的影響Fig.1 The relationship between strength and different content of water reducer

圖2 減水劑對全輕混凝土密度的影響Fig.2 The relationship between density and different content of water reducer

3.2硅灰對全輕混凝土性能的影響

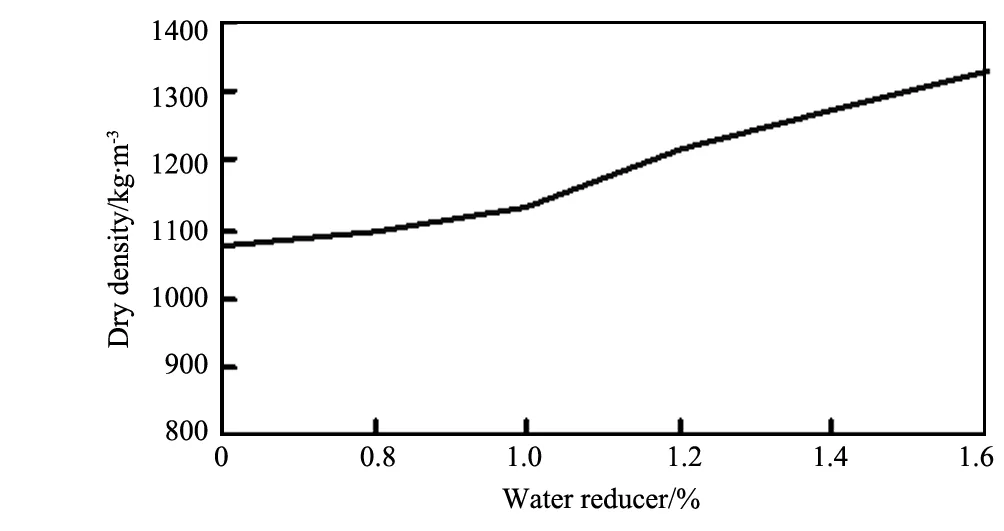

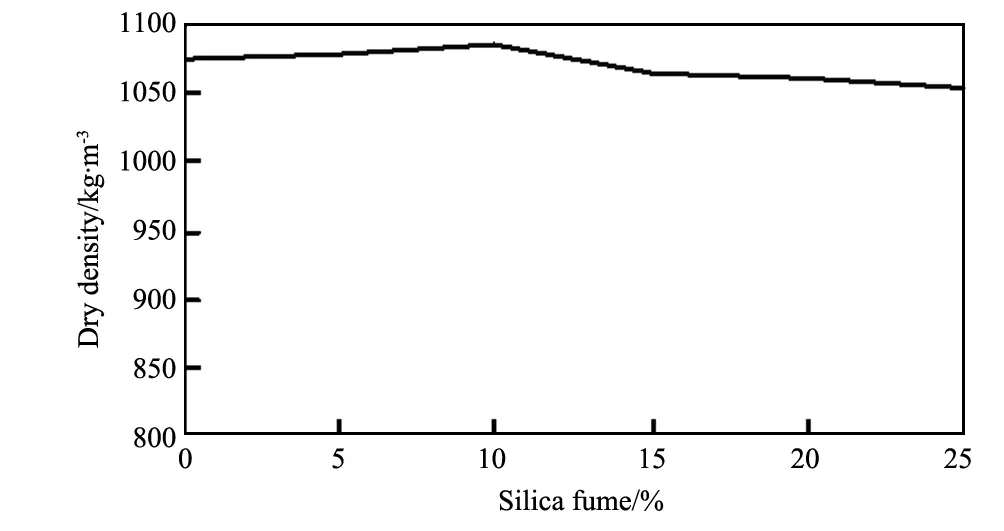

硅灰對全輕混凝土抗壓強度和密度的影響曲線見圖3、圖4。

圖3 硅灰對全輕混凝土抗壓強度的影響Fig.3 The relationship between strength and different content of silica fume

圖4 硅灰對全輕混凝土密度的影響Fig.4 The relationship between density and different content of silica fume

從圖3可以看出,硅灰摻量在10%以下時對全輕混凝土抗壓強度基本沒有影響;硅灰摻量在10%~15%時,硅灰對全輕混凝土抗壓強度有一定提高,但幅度甚微;硅灰摻量大于15%后,全輕混凝土抗壓強度基本沒變。從圖4可看出,硅灰摻量在10%以下時,全輕混凝土密度幾乎不變;硅灰摻量大于10%后,全輕混凝土略有降低。硅灰在全輕混凝土中作用甚微,主要是本實驗用水量是控制坍落度180 mm為準,即硅灰摻入,在保證坍落度前提下用水量增加,多余水揮發后留下孔隙對強度起降低作用,因而硅灰增強效果體現不出來;另外還有就是增強效果節制因素 “全輕混凝土強度很大程度上取決于輕集料強度而不是水泥石強度”。因用水量增加,水泥水化和輕集料潤濕用水是一定的,多余的水最終會揮發掉在混凝土中間留下孔隙,用水量越大留下孔隙越大,從而密度越小,且硅灰密度比水泥小,這兩點是全輕混凝土密度略有下降的原因。即摻加硅灰,增強效果甚微,但對密度減小有一定貢獻,總體來說,硅灰摻量因素不顯著。

3.3空心微珠對全輕混凝土性能的影響

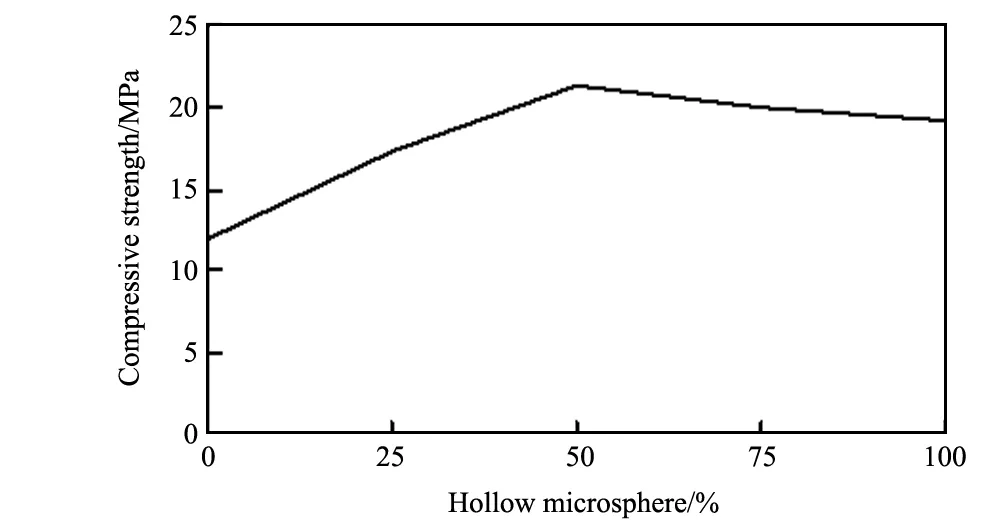

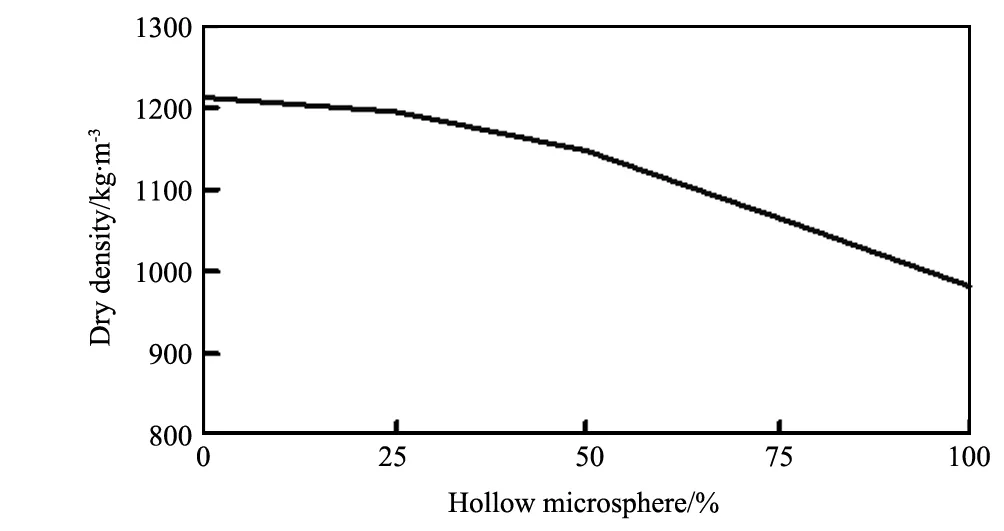

空心微珠摻量對全輕混凝土抗壓強度和密度的影響曲線見圖5、圖6。

從圖5可看出,空心微珠替代輕集料0~50%時強度隨替代量增加而增大,當替代量大于50%后,隨替代量增加強度幾乎不增加甚至降低;從圖6可看出,隨著空心微珠替代量增加,密度持續下降,降低密度貢獻顯著;原因是空心微珠密度比陶粒、陶砂低得多了,材料組分中密度小的組分增加總密度減小是必然的。實驗時是保證坍落度不變(180 mm),實際操作需水量沒有增加,強度效應很大。空心微珠是惰性的,不需要反應用水,且幾乎無開口孔、吸水率低,當然由于密度小比表面積大,應該潤濕其表面需水量會增大進而對強度影響不利,但由于空心微珠替代的輕集料本身吸水量大,被替代了所以節約了這部分吸水,即由于潤濕空心微珠較大比表面增加的需水量與被替代輕集料的吸水量相當或更少,從而總體用水量變化不大。空心微珠在全輕混凝土體系中除主要可減小密度外,在強度方面有微珠增強效果,且用水量變化不大,所以全輕混凝土強度隨著空心微珠摻量增加而增大,但替代量超過50%后強度增加甚微甚至減小,這主要是過多微粉使得集料粗細集料相對比例減少從而級配不合理占了主導因素,因此強度增加甚微甚至略有減小。考慮密度和強度,空心微珠有個最佳摻量,本實驗材料基礎上這個最佳摻量為50%。

圖5 空心微珠對全輕混凝土抗壓強度的影響Fig.5 The relationship between strength and different content of hollow microsphere

圖6 空心微珠對全輕混凝土密度的影響Fig.6 The relationship between density and different content of hollow microsphere

4 優化配合比全輕混凝土性能

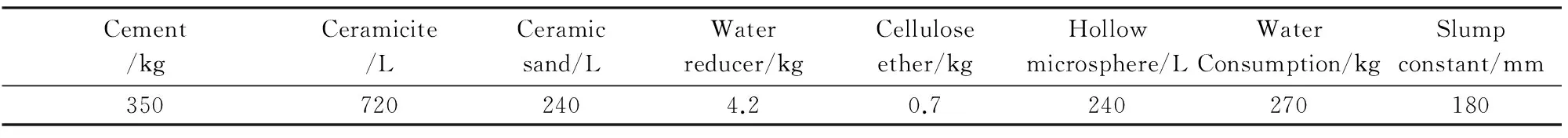

結合上述實驗,獲得優化配合比見表2,對其系列性能測試結果見表3。

表2全輕混凝土優化配合比

Tab.2The optimized mix proportion of full lightweight aggregate concrete

Cement/kgCeramicite/LCeramicsand/LWaterreducer/kgCelluloseether/kgHollowmicrosphere/LWaterConsumption/kgSlumpconstant/mm3507202404.20.7240270180

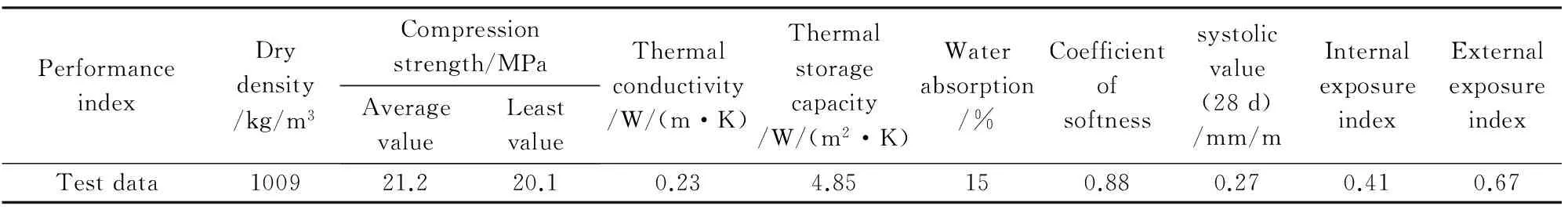

表3全輕混凝土性能

Tab.3The performance of full lightweight aggregate concrete

PerformanceindexDrydensity/kg/m3Compressionstrength/MPaAveragevalueLeastvalueThermalconductivity/W/(m·K)Thermalstoragecapacity/W/(m2·K)Waterabsorption/%Coefficientofsoftnesssystolicvalue(28d)/mm/mInternalexposureindexExternalexposureindexTestdata100921.220.10.234.85150.880.270.410.67

表3中檢測結果,達到了標準[4]的1000 kg/m3密度等級要求,同時強度等級超過LC15、保溫性能優良;解決了密度和強度的矛盾,滿足全輕混凝土作為建筑地面保溫工程要求,在構造簡化前提下保證了保溫性能。

5 結 論

(1)減水劑對全輕混凝土密度和強度有明顯影響。隨著減水劑摻量增加,強度增加,密度也增加;兼顧密度小強度大,減水劑最佳摻量為1.2%。硅灰在全輕混凝土中的增強作用甚微,對減小密度有一定貢獻,但貢獻也較少。空心微珠在全輕混凝土中降低密度效果顯著,對強度貢獻也很大、強度先增大后減小;綜合考慮密度和強度,空心微珠最佳摻量為50%;

(2)配制出強度超過LC15、保溫性能優良的全輕混凝土。主要性能指標:干表觀密度1009 kg/m3、抗壓強度21.2 MPa、導熱系數0.23 W/(m·K)、蓄熱系數4.85 W/(m2·K)、吸水率15%、軟化系數0.88、28 d收縮值0.27 mm/m、內照射指數0.41、外照射指數0.67。解決了密度和強度的矛盾,滿足全輕混凝土作為建筑地面保溫工程要求,在構造簡化前提下保證了保溫性能。

[1]DBJ50-071-2010, 居住建筑節能65%設計標準[S].2010.

[2]JGJ134-2010, 夏熱冬冷地區居住建筑節能設計標準[S].2010.

[3]GB50209-2010,建筑地面工程施工驗收質量規范[S].2010.

[4]GBJ50/T-151-2012,全輕混凝土建筑地面保溫工程技術規程[S].2012.

[5]康蘇芳,彭家惠,周福忠,等.纖維素醚和砂率對全輕混凝土性能影響研究[J].硅酸鹽通報,2013,32(10):2003-2007.

[6]李永靖,閆宣澎,郭瑞琪,等.自燃煤矸石全輕混凝土拌合物坍落度經時損失試驗研究[J].硅酸鹽通報,2013,32(4):727-731.

[7]董榮珍,劉優,衛軍,等.細集料改性對全輕混凝土性能的影響[J].硅酸鹽通報,2015,34(5):1354-1359.

[8]余政兵,楊彬.重慶地區全輕混凝土樓地面保溫層質量控制措施探討[J].重慶建筑,2015,14(2):42-44.

[9]JGJ51-2002, 輕骨料混凝土技術規程[S].2002.

Preparation Technology of Full Lightweight Aggregate Concrete in Building Ground Thermal Insulation Engineering

LIUXian-feng1,2,PENGJia-hui2,CHENMing-zheng1,LIULiu1,ZHANGJian-xin2,3

(1.School of Civil Engineering and Architecture,Chongqing University of Science and Technology,Chongqing 401331,China;2.College of Materials Science and Engineering,Chongqing University, Chongqing 400045,China;3.Chongqing Jianda Building Materials Co.Ltd,Chongqing 400030,China)

Full lightweight aggregate concrete combines excellent strength and heat preservation performance, which simplifies thermal-insulated structure of building ground thermal insulation engineering.;but the strength is at odds with density and insulation performance which is One of the main obstacles to popularization and application of full lightweight Aggregate Concrete in Building Ground Thermal Insulation Engineering. Adding admixture to improve strength and Adding admixtures to reduce density are researched in full lightweight aggregate concrete with optimized lightweight aggregate. The results show that its strength far outstrips LC15,density level meets 1000 kg/m3,and its insulation performance is outstanding;the apparent density is 1009 kg/m3,the compression strength is 21.2 MPa,the thermal conductivity is 0.23 W/(m·K),the thermal storage capacity is 4.85 W/(m2·K),the water absorption is 15%,the coefficient of softness is 0.88,28 d systolic value is 0.27 mm/m,the internal exposure index is 0.41,the external exposure index is 0.67.

full lightweight aggregate concrete;building ground;thermal insulation;strength;density

重慶市教委科技項目(KJ1401315)

劉先鋒(1975-),男,博士,副教授.主要從事節能建筑材料、水泥混凝土材料、石膏基材料、固體廢棄物建材資源化研究及工程應用.

TU528

A

1001-1625(2016)05-1632-05