石油價格上漲對居民生活的影響

溫 丹

從2005年6月25日到7月23日僅僅28天時間,國內油價總共上漲了近5角。從8月25日零點開始,北京、上海、廣東等國內絕大部分地區的汽油、柴油價格再次全面上調。這是今年以來國內成品油第三次漲價。油價瘋狂上漲,給中國宏觀經濟造成巨大影響的同時,也給居民消費帶來了一系列的連鎖反應。

油價上漲:中國宏觀經濟遭遇沖擊

我國尚未建立起比較完善的石油市場體系,貿易方式單一,定價機制僵硬,市場反應滯后。因此,高油價給我國經濟運行帶來了較大沖擊。

高油價抑制經濟過快增長勢頭,增加經濟走向的變數。

據亞洲開發銀行和國際貨幣基金組織預測,如果油價上漲10美元,并持續一年以上時間,將使中國當年GDP減少0.8個百分點;如果上漲20美元且持續一年,對GDP的影響將是1.5個百分點。2004年原油價格上漲給中國帶來的直接成本代價是136億美元,相當于去年GDP總量的0.9%。2005年年初以來,在油價一路飚升的情形下,我國原油進口仍保持增長,月平均石油進口量均超過1000萬噸,預計全年將達1.2億噸。原油價格的高漲必將加大我國石油的消費成本。高油價對我國經濟增速的影響尚在可承受范圍之內,但是,國際油價作為重要的經濟變量,異常大幅波動必然增加宏觀經濟走向的不確定性,加大我國宏觀調控的復雜性。

高油價加劇潛在通脹壓力,加大調控政策操作的難度。

國際油價持續上漲,將抬升國內能源價格,并使以石油為能源或原材料的相關行業的價格上揚,形成新的漲價因素。目前,我國通貨膨脹形勢仍處在非常敏感的關鍵時期。雖然2004年推動消費物價上漲的主要動力——食品價格在2005年漲幅有所放緩,但是水、電、氣、旅游門票等公共產品以及服務價格的上漲不容小視,鐵礦石等資源產品價格大幅飆升。在這種背景下,高油價將形成較為強烈的通脹預期,并產生一定的潛在通脹壓力,明顯加大了政策調控的難度。

增加外匯開支,加大外匯平衡壓力。

隨著我國經濟的迅猛發展和人民生活水平的不斷提高,石油消費不斷攀升。據統計,2004年我國原油進口平均價格為每噸276.3美元,比2003年增長27.1%,每噸上漲了58.9美元;成品油進口平均價格為每噸244.1美元,比2003年增長17.6%,每噸上漲了52美元。因此,由于國際原油價格上漲因素直接導致我國全年購買石油多支出外匯82.8億美元。而且,2004年我國僅石油這一種產品的進口就造成超過378.7億美元的貿易逆差,給我國貿易平衡帶來較大壓力。

油價上漲:給居民生活尤其是汽車消費帶來巨大影響

我國居民人均收入水平較低,對油價的承受力小于主要發達國

目前,我國經濟快速增長,重化工業全面發展以及汽車進入普通家庭,一方面是石油消費量在大幅增長,2003年,我國成為超過日本僅次于美國的世界第二大原油消費國;另一方面是價格在持續攀升,國際油價已經連續兩年多持續快速攀升。因此在我國直接感受到的油價壓力要比國外大得多。

僅就中國成品油價格同國外直接比較的意義不大。這不只是因為油價中是否含稅或是養路費等價格構成問題,更主要是油價在各國之間是一個相對概念,如果考慮到居民收入水平、購買力平價、匯率等因素,油價的高低就變得非常復雜了。簡單的說,同樣是每升4元錢的汽油,高收入的人并不會覺得貴,可低收入者就會感覺吃不消。國內一項對消費者忍受油價程度的調查表明,96%的消費者無法承受每升5元以上的油價,在近70%擁有或準備購買10萬元以內或排量低于1.6升的經濟型轎車的消費者中,57.4%的實際用戶承受上限僅為每升4.5元。

再從國際間來看,美國人均GDP高達3.5萬美元,日本也有3.3萬美元,而我們僅有1200美元。也就是說,我國居民的收入油價比是非常低的,因而我們對于高油價的承受能力遠遠低于主要發達國家。

油價上漲對居民生活帶來一定負面影響

由于油價上漲的影響將通過產業鏈條逐級下傳,最終受到影響的將是最終的消費者,尤其是各類車輛用戶。這個群體中的人在城市里是出租車司機、部分運輸戶、個人擁有小轎車的人,在農村則包括農用車用戶、農村農田灌溉用油戶、個體運輸戶等。這些群體一方面是用油鏈條的終端,無法將漲價因素繼續往下游傳導。另一方面多數資金緊張,其中不少是貸款購買的車輛。油價上漲,增加了所有車輛的成本,但對出租車司機的沖擊最大。因為私家車為了省錢可以不開或少開,但出租車卻不能不出車。據業內人士估算,油價漲三角,一個出租司機每月要多付出300多元的成本,基本上相當于一天的活白拉了。

另外,百姓生活通脹壓力增大,油價上漲一定程度上也加大了經濟的通脹壓力。油價上漲會傳導到其他產品的價格上,例如,機票、公交車票價都面臨著上漲的壓力。對老百姓來講,加同樣數量的油,就要多付錢;而逛商店即使購買與石油無關的產品,也可能多支付錢。因為油價攀升會增加有關企業的生產成本,而成本狀態自然會在產品價格中得到顯現。因此,從民生角度看,油價的上升,會通過直接傳導和間接傳導機制增加居民支出,從而表現為CPI上升和社會總成本的增加。

從石油平衡表來看,生活消費石油占石油消費總量的比重僅為6%左右,而且生活消費主要以液化石油氣為主。但是,必須注意的是,隨著住宅、轎車以及高檔家電等為主的消費結構升級,生活消費石油的增長速度非常快。1998-2002年,生活消費石油年均增長9.5%,增速僅次于交通運輸業。 特別是能源消耗巨大的耐用消費品——汽車,近幾年加速進入城市居民家庭。調查資料顯示,1995年以前,我國城鎮居民平均每百戶家庭擁有汽車不到1輛,1999年也僅為0.34輛,到2004年已達到2.2輛。一些大城市的汽車銷售量以年均30%以上速度遞增,其速度不亞于一些家用電器的普及速度。目前,全國家用轎車保有量已達到780萬輛,按照年均行使1.5萬公里,每百公里平均耗油9升估算,一年就要燒掉上千萬噸汽油。因此,未來石油與生活消費的關系越來越密切,對居民生活的影響越來越大。

油價上漲對居民汽車消費者的影響

首先,油價的上漲使人們的消費觀念開始轉變。

高耗油量的豪華型轎車,在用油十分便宜的美國出現滯銷,但在中國內地卻暢銷。在香港,中產階級大部分使用排氣量為1.4升以下的經濟型小轎車,這足夠應付一家四口的需要,只有大老板才坐3.0或以上的豪華型轎車,因為其耗油量是1.4升汽車的2倍。不過,在內地,1.4升以下的經濟型小轎車只占銷量的1/4,其余的都是豪華型。但是隨著油價的不斷上漲,人們的消費觀念開始轉變。

盡管在傳統的意識里,人們已經習慣說:“美國汽車以豪華大氣著稱,德國汽車以技術精良見長,日韓汽車則以經濟實用為特點。”但現在當我們提起美國車時,僅余的一點點對美系血統的記憶就被烙印在大馬力和高油耗上。于是,當原油的價格一步步穿越50美元、60美元、70美元大關,層層突破人們的心理防線之后,這些曾值得炫耀的指標便徹底轉為痛苦的記憶。

在中國人的心中,德國車仍然是他們的最愛,或許是先入為主的思想和體驗在中國人身上真正培養出了對德國車忠誠和熱愛的汽車文化——零點調查公司在2004年北京車展中的調查結果顯示,參展觀眾最愿意購買的車系中人氣最旺的仍是德國車,如果拋開客觀條件的限制,47.7%的人打心眼兒里想買一輛德國車——那是一種出于自發的真正的喜愛。當然,在原油價格還沒突破50美元/桶大關的彼時,日本車的支持率也已經達到38.8%。但是現在,加油費的支出使更多的中國消費者不得不忍痛割愛。

日本車進入了一個前所未有的全面飄紅年代。因為沒有人能夠擋得住同級別車型中,日本車可以省油1/3到一半的誘惑。高油價導致大多數喜歡德國或美國品牌的購車者轉向排量在1.6L以下的市場,而2.0L-3.0L檔的中級轎車則幾乎變成了日系車的天下,因為它們的獨門絕技可以在這個排量上部分抵消油價上漲的影響。

其次,油價上漲:消費者更應冷靜消費。

在消費環節上,節節上升的油價已經在不斷地提醒那些頭腦發熱的消費者,應該冷靜選擇車型,抑制購車沖動。我國的油價,由于生產成本高于國外平均水平近1倍,因此油價上升的速度非常迅猛。從放開油價時的每升2元多,急劇上漲到現在的每升近4元,幾乎上漲了一倍。很顯然,油價上升一倍,意味著汽車使用者的成本也在急劇上升。但問題還不僅僅止于此。我國油價上升的同時,車輛的排量也在不斷放大,現階段的相同車型的平均油耗比發達國家高了20%以上,這意味著消費者付出的使用成本要遠遠高于人們的想象。

最后,油價上漲增強了消費者的節油意識,小排量車成新寵。

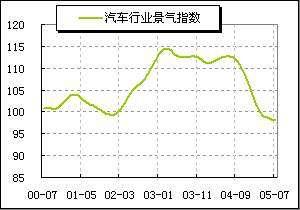

油價上漲使居民對轎車消費的熱情大大降低,從2004年二季度開始,受消費減少的影響,轎車產量增長幅度持續下降,今年1、2月份,轎車產量甚至下降了1.5%,且總產量也僅增長1.9%。8月份,我國汽車產銷量分別為44.16萬輛和41.87萬輛,比7月分別下降0.74%和3.34%。由于原材料、能源價格上漲等因素影響,2004年8月開始,汽車行業景氣指數急劇下降,截至2005年7月已經連續11個月下降14.36點。如圖1

高油價必然影響消費者的購車選擇,一些打算買車的人受高油價影響可能放棄買車計劃或暫時持觀望態度。同時,汽車產業發展格局也會發生潛移默化的變化:一方面,高耗油量型汽車將出現滯銷;另一方面,節油型汽車將成為新寵。事實上,從經濟、節能、環保的方面來考慮,小排量車將會越來越受歡迎。2005年第一季度個級別車銷量,如圖

2004年年底新浪網在線調查結果顯示,81.8%的消費者明確表示在未來的購車計劃中將優先考慮購買小排量汽車,有86%的網民認為小排量車將成為中國未來車市發展的主流。在高油價的宏觀背景下,新一代車主會越來越關注油耗支出的問題,而國內不少汽車生產企業在今年以來也競相推出了微型車。

中國汽車工業協會最新統計顯示,在我國汽車工業中起著舉足輕重作用的前10家重點企業,2005年1至8月累計銷售各類汽車303.59萬輛,占國產汽車銷售總量的83.40%。據統計,1至8月,銷量排名前五位的企業依次是:一汽、上汽、東風、長安和北汽。分別銷售60.39萬輛、54.75萬輛、47.38萬輛、40.95萬輛和39.49萬輛。與上年同期相比,除一汽、上汽集團小幅下降外,其他三家企業繼續呈現穩定增長。此外,銷量名列第六至十位的廣汽集團、哈飛、奇瑞、江淮和吉利表現也比較出色,與上年同期相比除哈飛增幅較小外,其他四家企業增幅均超過20%,其中奇瑞同比增長達到83.52%,表現較為突出。正是在微車、新車、降價這三個有利因素的驅動下,以生產微車為主的長安集團及奇瑞汽車才取得了不俗的業績。

油價上漲:政府應采取措施,降低對居民消費的負面影響

政府應鼓勵節能汽車的研究與開發。

在熱浪吹拂下的汽車界也傳出一股新氣息。近一段時間以來,伴隨著國內汽、柴油燃料的連創新高,“微型車”“新能源”“限小”等關鍵詞,開始接踵登上我國的汽車舞臺,唱起了車時代主角。作為國內高油價震蕩波的一個首當其沖的受震體,我國的汽車界正在催化中悄然生變。上海出租車行業率先出手,嘗試將汽車改作“氣車”。上海最大的出租車企業大眾出租車公司日前緊急下單,決定年內對即將更新的旗下1000輛出租車放棄傳統的汽油裝置,而全部使用液化氣作為燃料。同時,大眾計劃在今后將所有出租車逐步改為“氣車”,每年平均“上路”2000輛,在兩年至三年的時間,將所有出租車全部更換成只“喝氣”的液化氣單燃料車。

新能源清潔汽車將成為各大汽車公司未來市場制勝的關鍵。全球各大汽車公司已經開始投入資金研發新能源清潔汽車,特別是在燃料電池電動汽車(FCEV)和以氫為燃料的汽車上。如豐田、通用與埃克森美孚公司聯手,正試圖從碳質燃料的清潔碳氫化合物燃料中提取氫氣;福特、馬自達聯手戴姆勒-克萊斯勒,研發從甲醇中提取氫氣的技術;本田汽車公司正利用純氫氣的方式生產汽車,利用太陽光從水中提取氫氣。

為了中國汽車業向著更加環保節能的方向發展,我們的政府應采取積極的措施加以扶植引導,鼓勵研發節能汽車,使我國的汽車業以新的姿態展現于國內國際舞臺。

取消一些限制政策。

一邊是微型車在市場持續獲寵,另一邊全國仍有80多個城市在“歧視”小排量車。但是值得注意的是,“限小”政策的堅冰最近開始顯現初融的跡象。據了解,身為“限小”城市之一的上海,也在醞釀放寬“限小”政策、甚至考慮施行“限大”:有關領導在接聽市長熱線時表示,上海市正在研究對豪華型大排量轎車的消費采取適當的限制政策,同時鼓勵研發和使用高性能、小排量、低污染的汽車。當前,建設節約型社會和能源安全問題在我國已成為備受關注的社會焦點。面對能源緊張和環境污染等問題,堅持以發展節能、環保型汽車為主導,已成為我國汽車產業可持續性發展的長遠戰略。隨著汽車社會步入“高油價時代”,希望政府能對小排量車的政策限制通過逐步“松動”最終“放行”。

盡快實行燃油稅政策,調整石油消費水平。

歐洲是通過提高燃油稅來調節汽車消費,這種方法有效地控制了石油消費的劇增。而美國則是通過采用車用耗油標準來調節石油消費,效果相對不如歐洲。出臺燃油稅政策,以燃油稅將取代養路費,用油越多的車輛交的稅也越多,這是用經濟杠桿有效推進節油的重要手段。我國經濟高速發展,各方面對原油的需求增長很快,為了限制燃油消耗,政府應盡快推出燃油稅政策。

作者為北京工商大學經濟學院研究生