熟悉的陌生者

季獻忠

“你太了解我們了!”

北京中國大飯店這間豪華的行政套房里一陣歡笑。當Jim Schaper得知筆者曾出任Symix公司中國區總經理一職若干年后,突然覺得原來非常嚴肅的話題居然是給一位“知情者”介紹!房間里頓時沒有了先前的拘謹,而變得輕松起來。

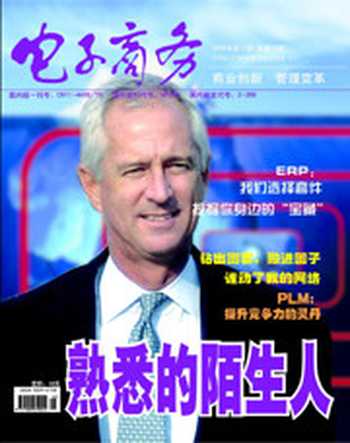

眼前這位滿頭銀發的慈祥老者正是全球最大的制造及分銷行業軟件的供應商Infor公司的全球CEO。2005年11月9日,他開始了收購MAPICS以后的首次中國之行。在中國為多數業內人士熟悉的MAPICS公司就在三年前收購了另一家ERP軟件公司Frontstep也一度成為了當時全球最大的制造業管理軟件公司。時隔不久,被收購的卻是當時的收購者。而Frontstep公司原來的名稱就是Symix!

自筆者于1996年加入Symix后,期間名稱曾改為Frontstep,后又與MAPICS合并成為一家公司,其實服務的都是同一批客戶,共事的也大部分都是老同事,直至7年之后離開。也正是這些經歷,Infor公司的市場人員特意安排筆者作為少有的VIP可以與首次來華訪問的CEO和CIOTom Lynch先生以及亞太區總裁陳源翰、大中國區總經理王怡全進行面對面地采訪,還有更有“面子”的共進晚餐的機會。

對于這家公司的變遷,我的確有著與眾不同的經歷和感受,可以說我比其它任何媒體的記者都熟悉它。但它又是那么的不同!從高層管理的風格到整個公司的文化。在短短的幾年時間里,如何做到7億美元的銷售額?這里面到底有什么樣的秘訣?無論是對中國的客戶、同行,甚至內部員工,Jim和他的Infor公司都籠罩著一層非常神秘的色彩。

前世Infor的

“田園生活”

“哪冒出來的一個Infor公司?”

當很多人向MAPICS公司求證其被Infor公司收購的消息時,那情景倒很有些像IBM的PC部門被一家叫Lenovo(聯想)的中國公司收購一樣。造成這種有些初出茅廬而“無人識君”的原因也幾乎一樣:Infor之前并沒有在中國市場出現,甚至在亞洲地區也沒有直接的分銷機構,就像Lenovo根本沒有進入過美國市場一樣。只不過這次發出疑問的是來自于中國的用戶,而完成本次收購的則是另一家美國公司而已。

Infor的故事則更有意思,最早的收購者叫Agilisys公司。后來,該公司收購了一家叫Infor的專注于汽車配件行業解決方案的德國軟件企業,進而改名Infor Global Solution。Infor由此得名,收購之旅由此啟程。

在Infor所收購到麾下的廠商中,以MAPICS、Lilly為國內客戶所熟知。MAPICS在中型制造業企業有多年的耕耘,并且“內功深厚”,在2002年收購的老牌ERP廠商Frontstep(原SYMIX), 傳承了Frontstep基于Microsoft .NET 架構的SyteLine 7。而Lilly Software Associates對制造業、尤其是中小制造業十分適合,與Infor所堅持的專注于制造業的定位相吻合。Infor已經擁有了小松山推、北汽福田、熊貓電子、廣州海格在內的近300家用戶,分布在電子電氣、汽車零配件、機械設備、家具以及裝配件等領域。

如果根據公司規模和提供的服務范圍來說,通常把SAP等大型軟件公司劃分為第一梯隊,而MAPICS則通常歸為中等規模的第二梯隊。但MAPICS可不是一般意義上的中型軟件公司,公司歷史之悠久可稱為是其他眾多知名品牌的老前輩。它的前身是IBM公司的COPICS系統(早期的管理軟件系統),這可是ERP(制造資源計劃系統)行業堪稱鼻祖的軟件系統。八大本關于COPICS的開發理念和功能介紹的“黑皮書”在很長一段時間被奉為MRPII(制造資源計劃管理系統)行業的圣經,無論中外,不少軟件公司由此走上了開發MRPII軟件的道路。而ERP通常被看作是對MRPII的發展。大約十幾年前,IBM把這個部門獨立出來,成立了一家公司,名為MAPICS。其中M即代表Manufacturing(制造業),表明公司及解決方案對制造業的專注。獨立之后的MAPICS也是一路輝煌,引領一代制造業企業走向世界級的制造企業。因為從資歷上來說,后來的任何一家ERP公司都沒有MAPICS專注在制造行業的歷史悠久。

被收購之前的MAPICS公司CEO Dick Cook先生還于2004年擔任美國電子企業協會的輪職主席,帶領美國電子企業代表團訪問過中國。本人也在那次的訪問中與Dick Cook先生進行過直接地交流,他本人不僅是MAPCIS公司發展歷史的見證人,也對他從事的工作表現出相當的職業精神。年紀不算年輕,但思維依然敏捷,絕不輸給他率領的年輕團隊。

3億美元的年銷售額在軟件行業可能根本不算什么大業績,但在管理軟件,尤其是專業的管理軟件行業也是一個不低的門檻。在一個快速發展的行業,尤其是遭遇到以互聯網為主要技術方向的電子商務時代,傳統的軟件行業都面臨著一個選擇。如何突破銷售業績的增長速度,又如何利用先進的、時髦的技術手段來改進自身的產品,這短期和長期的發展戰略并不是每個人都能拿捏得準的。弄得不好還會增加公司的負擔,貽誤戰機,直到葬送公司的大好前程。

Dick Cook似乎沒有在上一輪的電子商務泡沫中趕上時髦,而踏踏實實地把原有客戶維護好,在憑借良好的服務而收取年維護費的同時再擴展自己的新地盤。這看似保守的策略最終讓公司躲過了上一輪泡沫破滅的一劫,不但沒有過度投資,還保留著相當的現金,為日后收購Frontstep公司提供了保證。

而有著時髦名字的Frontstep公司其時正熱情澎湃。與保守的MAPICS不同,不僅把Symix的公司名稱改為Frontstep,以適應追趕時髦的客戶的需求,而且也在加緊研發兩個方向的產品,一個是針對制造業的Syteline 5.0,另一個是針對分銷行業的SyteCenter。現在看來,“雙產品”的研發策略對公司的影響是致命的,如果效果理想,當然可以在兩個不同領域的市場左右逢源。但如果效果不理想,則是新客戶在觀望等待新的產品問世而遲遲不下單,而新產品的問世卻需要大量現金的投入。成本的快速增加和銷售業績的緩慢增長自然影響公司利潤,現金流不暢,導致股票價格低迷,最終更是影響公司運營的成本,陷入到一個惡性循環當中。

除了業績因素以外,為了增強抗風險能力,公司的合并是行業發展的大勢所趨,因此,兩家規模相當的公司合并,不僅使業績有所提升,還為雙方客戶尋找到更多的解決方案。Frontstep公司基于微軟.NET技術的Syteline產品為市場所廣泛接受,也是新MAPICS公司的看家產品。

對中國市場的用戶來說,Symix似乎有更高的知名度。除了知名的ABB公司在中國的7個工廠全部采用Symix公司的ERP系統外,一大批日資企業也是他們的客戶。Symix中國從幾個人的隊伍發展到40多人,用戶數從十幾家發展到150多家。包括許繼電器、大陽摩托等一批國內企業也紛紛選擇了Symix的解決方案。年銷售額曾達到近四百萬美元,一個季度新簽10家客戶的業績。

更重要的是,帶領中國隊伍的管理層一直倡導把國際經驗和中國實際相結合的理念,讓中國公司的隊伍找到了最大限度發揮所長的辦法。而海外領導對中國公司管理層的信任也推動了中國公司的自主精神,而業績的表現就是一個很好的回報。

資本力量

催生軟件巨人

如果沒有MAPICS的收購,Frontstep中國的同仁們可能還可以繼續自我滾動發展的道路;同樣地,如果沒有Infor的介入,MAPICS亞洲在伍家銘總裁的帶領下繼續著“自給自足”的“田園生活”。但這一切都在2005年4月宣告結束!MAPICS在亞洲的團隊毫無懸念地改弦更張,換上了Infor的旗幟。

無論我們多么熟悉MAPICS的員工或者他們的客戶,從那一刻開始,他們已經不是以前的“他們”,而是一駕快速奔馳的“軟件戰車”上的一員了!盡管并不是每個人都已經有了這樣的心理準備,但遲早都要完成這樣的轉變的。

因此,無論你過去跟他們有多少瓜葛,現在你面前出現的就是一家你全然不熟悉的軟件新銳,而這家軟件新銳的確需要我們好好審視一番,它快速成長的秘訣是什么?

Infor公司是目前全球最大的專注于向制造和分銷行業的客戶提供世界級企業應用的軟件供應商。在成功收購MAPICS、Lilly等知名公司以后,現在70多個國家有超過18000家實施客戶,在全球47個分公司擁有2300名員工,銷售額近7億美元。在新出版的MBT(制造業信息管理雜志)企業應用軟件(ERP)全球排名中,Infor位于第六位。

Infor在各領域提供了集成的、一流的產品解決方案,比如供應鏈計劃、關系管理、需求管理、ERP、倉庫管理、市場導向的分銷和業務智能。在汽車零配件行業,全球最大的25家零配件供應商有14家采用Infor解決方案。在德國中型制造業市場,Infor的市場占有率和SAP差不多。在食品飲料行業,全球最大的10家啤酒公司5家是Infor客戶。Infor在中國有上海、廣州、北京、香港四個辦公室,有像小松山推、北汽福田、熊貓電子、廣州海格在內的近300家用戶,分布在電子電氣、汽車零配件、機械設備、家具及裝配件、航空配件等行業。

根據我們對行業發展的判斷,憑著自我滾動發展的思路是無論如何不能做到這一點的,除非你擁有像微軟一樣具有“印鈔機”特點的產品。在剝離Infor作為“產業大鱷”、“收購大王”的光環背后,我們必須把目光投向這家名為Golden Gate Capital(金門資產)的投資公司,它才是每次收購的主角!

與著名的網絡公司Cisco一樣,金門資產的Logo也脫胎于舊金山著名的“金門大橋”。表明這家公司也非常關注舊金山附近生機勃勃的硅谷港灣地區,但金門資產的興趣遠不止軟件,甚至都不止IT行業這么簡單。

據金門資產的網站介紹,這是一家擁有超過25億美元資本的私人投資財團,主要投資那些正在發生劇烈變化行業中具有高速成長性的企業。其投資團隊堪稱世界一流,使每一項投資都可以非常清楚地顯示出對投資對象無與倫比的價值提升。它所投資的技術領域就包括半導體、電子制造服務(EMS)、軟件及相關服務、IT服務等;涉及的行業更是廣泛,包括金融服務及保險、衛生及醫療設備、零售業、分銷及物流、消費品和制造業等等。它所能動用的資源絕不僅僅是自有資金和團隊,還包括與其他著名的投資公司之間的相互合作,因此,其能量不容小覷。

在Infor公司CEO訪華期間,Golden Gate Capital宣布以大約10億美元的代價收購加拿大Geac電腦公司。這是一家具有包括ERP、財務應用、特定行業應用(ISA)等多條產品線的公司。金門資產把它拆成兩部分,與ERP相關的業務部分合并到Infor公司下面,而財務和特定行業應用則成立一家新的公司NEWCO。對Infor公司來說,這也是公司進行的第17宗收購業務了。有意思的是,這樣一條重大新聞居然沒有在Golden Gate的官方網站上發表,只是出現在Infor公司的新聞里。

這又是一起具有鮮明Golden Gate投資特點的收購。他們認為,今天軟件業的成功來自于規模效應顯示出的實力 —— 投資于新產品、行銷全球隊伍的規模。而把一家公司的產品“裝”在不同的控股公司下面,也顯示出了強烈的資本色彩。事實上,據公開的資料顯示,在Golden Gate名下,類似Infor這樣被收入囊中的綜合公司(Portfolio Company)多達28家!也就非常清楚地看出Golden Gate公司手上可以打的“牌”的確不少。

一個比較反常的舉動是:在Infor收購Nasdaq上市公司MAPICS公司以后,Infor不是用通常的做法借殼上市,而是向流通股民收購手中股票的方式讓MAPICS退市。作為投資者的發展取向來看,Infor不上市是不可思議的,此時不“借殼上市”的原因只能被我們理解成要準備“和一把大牌”,在更好的機會再上市。

有了上述的分析,我們也就可以非常理解Infor公司CEO Jim Schaper面對記者“何時上市”的詢問時閃爍其辭、猶猶豫豫了。盡管作為企業高管,何時上市是具有非常重要的決定權的,但如此敏感的話題,并不是在沒有與投資方充分交流后的情況下可以擅自發表的。那么,他回答的“也許未來兩三年內上市”的說法也就不必過分認真了,誰知道兩三年間又會發生什么呢?

收購大戲

仍將繼續上演

“你這個問題在這兩天已經被問過5次了!”

Jim Schaper高高舉起左手,向大家做出了“五”的手勢。這是2005年11月10日在北京舉行的訪華記者會上Jim回應眾多記者提出的一個問題:“Infor是否會考慮收購中國公司?”

“我們當然會考慮,但要看是否符合我們的投資方向?是否容易與我們現有的產品線融合在一起?是否容易在企業文化上取得共識?是否價格合適?所有這些問題都滿足,那就靠我們雙方的談判了,一切皆有可能。”作為本土的媒體自然會多從本地軟件公司的角度思考問題,不過從Jim先生以全球CEO水平的回答讓我們讀懂了另外一層意思:現在還沒有真正考慮過收購哪家中國公司。要真有那么一天,也要看我們的軟件公司的成色如何了。

如此高密度、高調地收購行動是否會給客戶一個錯覺,這是一家資本公司,而忽視了作為一家專業的管理軟件廠商的存在?如同記者的職業思維一樣,最終客戶“最終”看中的還是廠商提供的服務是否專業?這家公司是否經常收購也只是當作額外新聞來看待而已。趁著與CEO先生親密接觸的機會,我把這個問題不失時機地“拋”給了Jim。

“不會的”,Jim斬釘截鐵地回答,“我們的收購策略是非常明確的,就是適合公司發展的產品或市場,而不是為收購而收購。每一次的收購實際上都給客戶帶來一個更好的解決方案,或者干脆就是一個新的解決方案。因此,到目前為止,Infor的收購都非常成功,因為都獲得了用戶的認可。”

看來這位CEO先生并不忌諱別人談論收購,甚至收購本身也成為了Infor公司的一種商業模式、一種文化。“如果說有什么不一樣的話,也許收購的范圍將不局限在ERP領域,可能會更多考慮行業特點比較明顯的產品。”Jim補充道。

專注(Focus)、整合 (Assemble)、創新(Innovate)是Infor高官向公眾介紹的運作模式,也可以被看作公司快速成長的秘訣。專注、創新其實并不是什么特別新鮮的詞匯,在很多公司、尤其是專業公司都會采用這樣的詞匯作為自己的運營特點。對Infor來說,對制造業和分銷行業的偏愛可以看作是“專注”的表現;每年18%的銷售額投入研發,發揮技術和應用人員的聰明才智可以認為是“創新”的表現。比較有意思的是Assemble,被翻譯成“整合”比較容易讓人產生歧義,Integrate等詞匯都有可能翻譯成“整合”。不過從Jim Schaper先生的介紹來看,他實際上更強調的是一種“有序的整合”,而不是簡單的“混裝(consolidate)”。

這對一個擁有多條類似產品線的公司來說,這一點是至關重要的。如何把優勢捆綁在一起,減少重復勞動,不僅體現在產品本身的優化上,而且還是業務流程重組的源頭。

“毫無疑問,SAP是我們最大的競爭對手,其他中小型軟件公司也會偶爾碰到,但都不是與我們在一個數量級上。”Jim先生這樣描述,在他的心目中,Infor的目標一定是擠身行業前列,與SAP并駕齊驅。

這對目前約7億美元銷售額的Infor來說的確有些難度,不過,過去短短幾年的發展經歷告訴我們誰也無法預測未來會發生什么。就要看Infor管理層如何念好“專注、整合和創新”的“經”了。