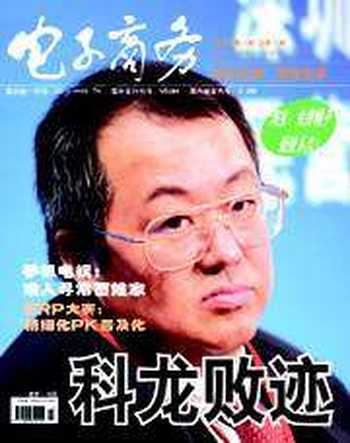

顧雛軍的“光輝歲月”

謝仲良

綜觀顧雛軍的職業生涯,對時機的準確把握、對人際關系的高超處理以及大膽、偏執的個性造就了過去的“光輝歲月”。

隨著7月29日顧雛軍被警方帶走,46歲的顧雛軍在中國家電業和資本界“暴風驟雨”式的演出也劃上了一個休止符。

回顧他過去的這十幾年,可以發現,提出顧氏理論、500美元獨創海外、創建格林柯爾、入主科龍、收購美菱等等構成了他的“光輝歲月”。另外,對他過去的重新梳理,也許能夠從中找到值得其他企業和管理者吸取的經驗和教訓。

宣揚顧氏理論

1959年,顧雛軍出生于江蘇泰縣。1978年國家恢復高考,憑借自己的聰明和在平時農村勞動之余的學習積累,顧雛軍成功地考入江蘇工學院動力工程系;本科畢業后,顧雛軍于1984年進入天津大學熱能工程系攻讀研究生學位。據當時在該系負責研究生學生工作的張姓退休教師回憶,由于顧雛軍在研究生期間對學術研究表現出了濃厚的興趣,經常主動和系內的教授就該領域的一些問題進行交流。顧也因此順理成章地從1985年開始到1988年一直在天津大學熱能研究所從事科研工作。

在從事研究這段時間,顧經常在各種相關的學術性刊物上發表論文。特別是在1988年,顧雛軍的“關于熱力循環的研究”論文在美國一家名為《能源》的雜志上發表。隨后,新華社、人民日報等中央級新聞單位對顧雛軍的理論進行了多次報道,冠之以“技術新星”的美名。從此,顧便開始到處推廣他的“顧氏循環理論”。不過,他的這些觀點并沒有得到業內專家的認可,不少專家認為“顧氏循環理論”只是“勞倫茲循環”的重復闡釋。

但是,顧并沒有理會外界的質疑,依然堅持自己的觀點。為了實踐自己的理論,1988年,乘著媒體對他的報道和社會各界的關注的機會,顧來到北京創業,注冊成立了華(昭)能源工程公司。1989年,在顧的帶領下,這個只有10個人小公司很快就生產出了顧氏無氟制冷劑。顧自詡,該產品環保且節能30%以上。

1990年,顧轉戰惠州,在當地設立廠房生產“小康牌”空調。由于當時國內空調市場正處于起步階段,進入中國的洋品牌價格高高在上,普通百姓消費不起,而這恰好給了處于“小亂雜”狀態的本土品牌以生存和發展的機會。

財富女神的光環也普照到了顧雛軍的頭上。據悉,從1991年到1994年的三年間,小康牌空調的出貨量達到了10萬臺以上,獲利超過億元人民幣。

但是,好景并沒有維持多長。由于消費者對國內空調產品的投訴較多,國家家用電器質量監督檢驗中心、國家日用電器監督檢驗中心以及各省市的產品質量監督檢驗中心從1991年春節開始就加大了對國內空調生產廠商及其產品的檢查力度。而顧雛軍的“小康牌”空調因為多項指標都未能在檢查中達到國家規定標準,成為不合格產品,最終在1995年初被責令停止生產。

顧也因此暫時安靜了下來。

孵化格林柯爾

顧雛軍在國內的活動蹤跡還可以了解,他在國外的創業經歷實在很難得到一個完全信服的描述。僅他本人的描述就有好多個版本:有的說法是1991年在英國開始了創業;有的說法是在華爾街得到融資;還有的說法是在加拿大賺得第一桶金。

無論是美國、英國還是加拿大,外界也沒有必要去深究。不過,顧雛軍與英屬維爾京群島聯系卻是實實在在的。資料顯示,1994年前后,顧雛軍在英屬維爾京群島以格林柯爾的名義注冊了十余家公司。

1994年12月,位于天津的格林柯爾制冷劑有限公司成立,顧雛軍再次活躍在公眾和媒體的前面。在隨后的幾年里,顧又在北京、深圳、海南湖北四地成立了格林柯爾環保工程有限公司。不過,在這么多企業中,只有天津是唯一的生產基地,其他四家環保工程有限公司所做的只是銷售天津生產的制冷劑和安裝替換制冷劑。

在這段時期,顧又一次抓住了成功的機會。當時正是整個社會高度關注全球變暖的時候,人們呼吁減少空調和冰箱中使用的氟利昂成分。此時,顧適時向外界大力推廣自己研發的“一種能代替氟利昂的新型環保節能技術”。

熟悉當時內情的有關人員介紹,利用這種有利的時機,同時通過在人際關系上的“多方溝通”,格林柯爾制冷劑被作為中國環境保護最佳使用技術推廣項目開始在全國范圍內得到大規模推廣。湖北、海南江蘇等地的政府相繼下發有關文件,明確要求采用格林柯爾制冷劑。

就是在這樣的各種因素的推動下,顧雛軍的制冷劑事業“得到了飛速的發展”。根據當年顧雛軍公開的說法,該制冷劑在歐洲和北美的市場份額分別達到了25%和10%,而在亞洲更是占據半壁江山。

2000年年初,顧將上述四家格林柯爾環保工程有限公司注入在開曼群島注冊的格林柯爾科技控股有限公司。當年7月,格林柯爾在香港創業板上市,融資5.46億港元。根據2000年年報統計,當年收入已經達到3.64億元,相比于1998年的11萬元,三年里暴漲了3000多倍。

揮斥資本魔杖

顧雛軍對格林柯爾的成功上市感到非常滿意。顧私底下曾說:“格林柯爾是一個很好的平臺。如果運用得當,格林柯爾將會在國內市場呼風喚雨。”

上市不久,顧就開始四處尋找可供下手的“獵物”。而此時,正處于歷史遺留問題、內部權力斗爭和經營困難旋渦中的科龍進入顧的視線。為確保出手成功,顧直接和當時的容桂鎮政府商談收購事宜,而沒有征求科龍董事會成員的意見。

2001年7月,雙方達成初步協議;10月初,顧雛軍在順德注冊成立順德市格林柯爾企業發展有限公司;10月29日,容聲集團與順德格林柯爾聯合發布申明,將所持科龍電器20.64%股份轉讓給順德格林柯爾,每股2.73元,總價5.6億元。由于當時科龍每股凈資產價格為4.17元,這次收購被認為是一次“賤賣”。

在新成立的董事會里,顧雛軍擔任科龍董事長,劉從夢任總裁,張宏和嚴友松均出任副總裁。據有關人員介紹,這三人曾經是顧雛軍在1988年北京創業時的合作伙伴,可謂是顧的患難兄弟。

進入科龍后,顧雛軍意氣奮發,“發起了三個運動:高科技運動、高素質運動、精美化運動;打出了兩張王牌:分立多循環冰箱和雙效王空調。”不過,對于大多數科龍的員工來說,自始至終都“沒有搞清楚顧雛軍的真實算盤”。

但是,從顧隨后的一系列動作來看,他的資本魔杖正越舞越開。

2002年9月到2003年5月,顧雛軍東奔西突,收購了吉林吉諾爾、上海上菱電器、遠東阿里斯頓和杭州西冷的冰箱生產線。而對美菱電器的收購更是個中的“大手筆”。2003年5月,順德格林柯爾以2.07億元收購冰箱產業巨頭美菱電器20.03%的股權。

另外,更讓人大跌眼鏡的是,顧雛軍又將手伸向了與空調、冰箱等家電產業毫無關聯的汽車產業。2003年12月,揚州格林柯爾以4.18億元收購亞星客車60.67%的股權;2004年4月,揚州格林柯爾再次以1.01億元收購ST襄陽軸承的29.84%股權。

在顧的精心設計下,橫跨家電和汽車兩大領域的格林柯爾系正在迅速膨脹壯大。

顧的職業生涯也很快達到了顛峰。