豬流行性腹瀉的綜合防控方案

摘 要:豬流行性腹瀉(porcine epidemic diarrhea,PED)是由豬流行性腹瀉病毒(porcine epidemic diarrhea virus,PEDV)引起的一種接觸性腸道傳染病,也是一種對豬場生產及經濟效益影響較大的疾病。豬場防控豬流行性腹瀉的主要措施有疫苗免疫、消毒、檢測、凈化等,但因PEDV的變異速度較快,從以往的防控效果來看,目前疫苗的免疫效果不穩定,采用消毒等管理措施起到的效果也不穩定。部分豬場每年因PED死亡的哺乳仔豬數占整個哺乳階段總仔豬數的30%以上,有的甚至超過50%,對豬場造成較大損失。本研究以華東地區某豬場為基地,通過技術分析、試驗對比,探索該豬場PED的有效防控措施,并形成綜合防控方案,為該豬場后期防控及行業防控提供參考。

關鍵詞:PED;綜合防控

中圖分類號:S851.3 文獻標志碼:A 文章編號:1001-0769(2024)05-0045-11

1 豬流行性腹瀉概述

豬流行性腹瀉(porcine epidemic diarrhea,PED)是由豬流行性腹瀉病毒(porcine epidemic diarrhea virus,PEDV)引起的一種接觸性腸道傳染病,也是一種對豬場生產及經濟效益影響較大的疾病。

1.1 PED流行病學及發病機理

1.1.1 PED流行病學

1971年,PED首次在英國被發現,20世紀80年代初中國也出現了該病。PED只在豬中流行,一般通過消化道呈接觸性傳播,各個階段的豬都會發病,種公豬、種母豬、較大的育肥豬(發病輕),一般為3 d左右的一過性流行;哺乳仔豬、保育豬發病重,尤其是哺乳仔豬,會出現脫水等嚴重癥狀,死亡率較高,其中新生仔豬短期內的死亡率可達50%以上。PED的流行有較明顯的季節性,一般在冬春低溫季節多發,在夏秋高溫季節少發。

1.1.2 PED發病機理

PEDV經豬的口鼻感染后,進入腸道,在小腸和結腸絨毛上皮細胞漿中增殖。病毒的增殖會造成腸壁細胞器損傷,出現細胞功能障礙,繼而導致腸絨毛萎縮,小腸黏膜堿性磷酸酶含量大幅度減少,從而引起營養物質的吸收障礙,造成滲透性腹瀉。當腹瀉嚴重時,患病豬會進一步發生脫水,導致死亡。

1.2 PED診斷及防治

PED的臨床癥狀與豬傳染性胃腸炎的相似,通過肉眼觀察及解剖很難區分,一般需通過實驗室PCR檢測進行確診。

豬場防控PED的主要措施有疫苗免疫、消毒、返飼、檢測、凈化等,但因PEDV變異速度較快,從行業的防控效果來看,目前PED的免疫效果、消毒等措施的使用效果都不穩定。

1.3 PED對豬場的影響

PED作為一種對豬場生物安全及經濟效益有較大影響的疫病,其防控方案對豬場的生物安全和經濟效益具有重要的意義。根據PED的歷史發病數據,模擬核算豬場暴發一次PED的影響,具體如下:

一家年出欄12 000頭育肥豬的母豬場(假設該豬場母豬存欄為600頭,每月分娩100窩,窩均活仔數為10頭,保育豬存欄為1 600頭,每月飼料消耗為360 t,全群料肉比為3.0),在不暴發PED的月份,豬場的哺乳仔豬成活率一般為95%,保育豬成活率為97%,母豬斷奶后7 d的發情率為90%左右,全群料肉比正常。當發生PED后,根據發病規律,一般會持續兩個月左右才能逐漸恢復到正常生產水平,在此期間,哺乳仔豬成活率會下降到50%,保育豬成活率會下降到94%,母豬斷奶后7 d的發情率會下降到70%左右,全群料肉比會上升0.1左右。如根據以上變動數據計算,在發病的兩個月內,哺乳仔豬比正常月份多死亡45%,數量為900頭 (1 000×2×0.45=900頭),按照每頭仔豬300元的成本,成本損失270 000元(900×300= 270 000元);保育豬比正常月份多死亡3%,數量為96頭(1 600×2×0.03=96頭),按照每頭保育豬500元的平均成本,成本損失48 000元(96×500=48 000元);母豬斷奶后7 d的發情率下降20%,則兩個月共少配母豬40窩(100×2×0.2=40窩),每頭母豬每個月飼養成本約300元,則母豬飼養成本損失12 000元(40×300=12 000元);全群料肉比上升0.1,則該豬場每月多消耗飼料12 t,按每噸飼料均價3 000元計,兩個月發病期飼料費用增加 72 000元(12×2×3 000=72 000元);綜上數據,該豬場暴發一次持續兩個月的PED疫情,造成成本上升402 000元(270 000+48 000+ 12 000+72 000=402 000元)。

一個年出欄12 000頭育肥豬的豬場,按每頭育肥豬利潤200元計,正常年份的利潤約為 2 400 000元(12 000×200=2 400 000元),發生一次PED疫情,豬場的利潤減少402 000元,減少的百分比為16.75%(402 000÷2 400 000 =16.75%),可見損失非常大。

對照本研究所選豬場(簡稱為基地場)的情況后發現,在以往年份,當豬群暴發PED疫情后,該豬場損失情況與上述計算結果相近。

同時,PEDV變異快,采用免疫接種等措施進行防控效果不穩定,因此,在當前非洲豬瘟、豬繁殖與呼吸綜合征等烈性病仍然未得到有效控制的大環境下,非常有必要研究PED的防控方案,為豬場的生物安全和經濟效益提供保障,這也是當前行業非常關注的熱點問題。

2 基地場PED流行及防控方案

本文以華東地區某豬場為研究基地,通過技術分析和試驗對比,探索該豬場PED的有效防控措施,并形成防控方案,為后期防控及行業防控提供參考。

2.1 基地場PED流行情況

2.1.1 基地場PED歷年流行情況

基地場于2013年建成投產,分為兩條生產線,共存欄種母豬2 500頭(生產一線1 300頭,生產二線1 200頭),年出欄各類豬50 000余頭,從2013年至2021年,每年都有PED流行。歷年的PED流行情況見表1。

從表1可見,基地場建成投產后,生產一線的豬群連續多年都暴發了PED,并且損失的仔豬較多,生產二線的豬群相對PED發病少,損失的仔豬也少。生產一線、生產二線在2022年以后都未再發生PED流行。

從生產記錄查到,2013—2018年期間基地場發生PED流行時,除了哺乳仔豬表現出明顯的癥狀,種母豬、育肥豬也出現過典型的一過性腹瀉癥狀;2019年后,基地場種母豬未再出現過典型的腹瀉癥狀。

2.1.2 基地場PED病原變化監測

多年來,基地場發生PED時,都進行了采樣檢測,并對部分樣本中的PEDV進行了測序分析。

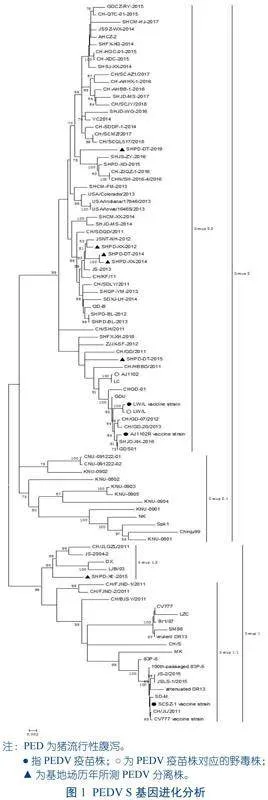

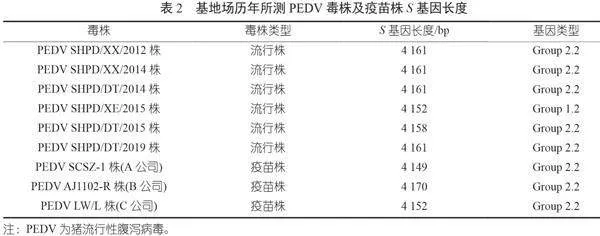

選取研究對比所測的A公司PEDV SCSZ-1疫苗株、B公司PEDV AJ1102-R疫苗株、C公司PEDV LW/L疫苗株、PEDV CV777疫苗株、韓國PEDV疫苗株,以及基地場歷年所測的26株PEDV(2019年1株、2018年1株、2017年2株、2016年3株、2015年4株、2014年8株、2013年3株及2012年4株)的S基因進行序列分析,結果顯示,不同毒株S基因的大小略有不同 (4 143~4 170 bp)。C公司(PEDV LW/L疫苗株)、PEDV CV77疫苗株以及韓國疫苗株(PEDV Chinju99株和virulent DR13株)S基因均為4 152 bp;A公司(PEDV SCSZ-1株)、PEDV CV777疫苗株等S基因均為4 149 bp;韓國疫苗株(PEDV SM98株)S基因為4 143 bp;B公司(PEDV AJ1102-R疫苗株)S基因為4 170 bp。基地場歷年所測毒株及疫苗株S基因長度如表2所示。

基于PEDV S基因全長所作的系統進化樹,見圖1。S基因系統進化樹分析表明,2012—2019年基地場PEDV流行株可以分為兩個基因型(Group 1和Group 2),Group 1可以分為2個亞型(Group 1.1,Group 1.2),PEDV SHPD/XE/2015株與DX株、JS-2004-2株和LJB/03株親緣關系最近,同屬于Group 1.2。與A公司(SCSZ-1株)、PEDV CV777疫苗株和韓國疫苗株(PEDV DR13疫苗株)的關系較近,同屬Group 1。Group 2可以劃分為2個亞型(Group 2.1,Group 2.2)。2012—2019年基地場PEDV流行株包括基地場歷年所測毒株(除PEDV SHPD/XE/2015株外),與2013年美國的PEDV流行株及韓國2009年的PEDV流行株親緣關系較近,和B公司(PEDV AJ1102-R株)、C公司(PEDV LW/L株)的毒株處在一個大的進化分支上(PEDV Group 2.2)。2015年,首次檢測到與疫苗株同屬Group 1基因型的PEDV流行株,2015—2019年測得4種不同長度S基因序列的PEDV分離株,絕大部分PEDV流行株的S基因長度為4 161 bp,與目前所用PEDV疫苗株的S基因長度均不同,可見基地場PED流行情況復雜,毒株多樣,總體而言,基地場的PEDV流行株與目前所使用的PEDV疫苗株之間的遺傳關系差異較大。

2.2 基地場PED防治方案

基地場為防控PED,多年來采取了免疫接種、消毒、監測、優化飼養管理等措施,根據歷年的防控情況,對各種措施的效果評估分析如下。

2.2.1 免疫接種方案

(1)歷年免疫接種方案

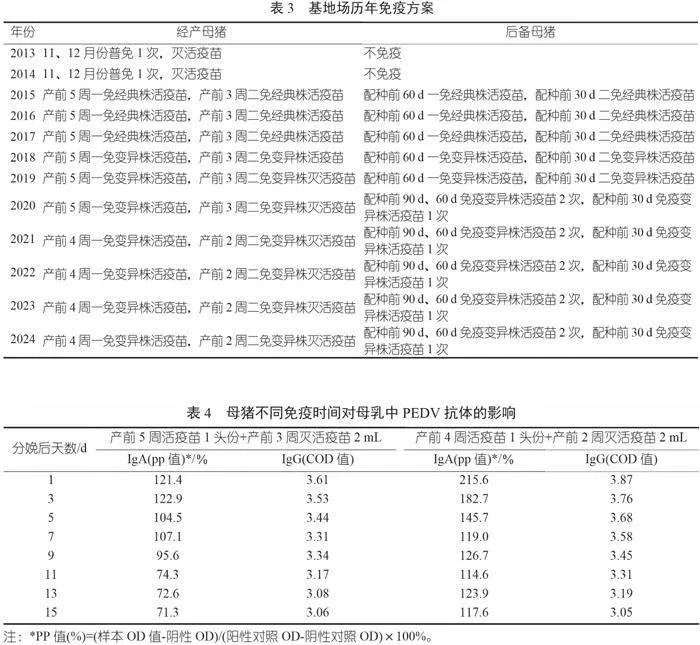

基地場歷年的免疫方案如表3。

從表3可見,基地場多年來一直給豬接種PED疫苗,2013—2014年,使用某疫苗公司的PED滅活疫苗,2015—2017年,使用某疫苗公司的PED經典株活疫苗,2018—2024年,使用某疫苗公司的PED變異株活疫苗及滅活疫苗。

2013—2014年,后備母豬未接種疫苗;2015—2019年,后備母豬配種前接種疫苗2次;2020—2024年,后備母豬配種前接種疫苗4次。

經產母豬的疫苗接種部位為后海穴,后備母豬的為頸部肌肉。

基地場的兩條生產線,歷年的免疫接種方案及疫苗種類都一樣,但從腹瀉發生率及損失看,兩條生產線的差別很大。生產一線2013—2021年連續發生腹瀉,且損失較大;生產二線在2015—2017年發生過腹瀉,損失相對小,2020年至今,未再發生過PED。

(2)免疫試驗及效果評估

基地場針對PED做過多次免疫試驗,包括不同免疫時間的對比試驗、不同疫苗的免疫對比試驗、不同免疫方式的對比試驗,并根據試驗結果對免疫方案進行了相應的調整。

從歷年的PED免疫程序可以看出,PED疫苗的免疫時間、疫苗種類經過了多次調整,是根據免疫效果的評估進行調整的。

其中2020年11月份安排了一次不同免疫時間的試驗對比,選取兩種免疫模式的母豬各 30頭,檢測其分娩后乳汁中IgA、IgG的含量,結果見表4。

從表4可見,對母豬采用兩種PED疫苗免疫模式,產生的PEDV抗體有明顯差異,其中IgA的差別相對較大,IgG的差別小。

朱海俠等[1]證明,乳汁中IgA水平與疫苗的免疫保護作用成正相關,IgA含量越高,免疫力越高。從以上對比試驗的結果可以看出,母豬兩次免疫的時間距分娩時間越近,分娩后乳汁中的IgA含量越高,對仔豬的保護越好。王艷豐等[2]發現,對妊娠母豬采用不同疫苗、不同免疫程序進行免疫,其分娩后所產初乳中IgA的含量有差異。

根據表4可知,基地場從2021年第一季度后,改變了母豬PED疫苗的接種方案,由之前的產前5周接種活疫苗1頭份+產前3周接種滅活疫苗2 mL,變為產前4周接種活疫苗1頭份+產前2周接種滅活疫苗2 mL。從生產數據跟蹤來看,疫苗免疫程序改變后,截至2024年8月份,未再觀察到PED的流行。

2.2.2 消毒方案

(1)歷年消毒方案

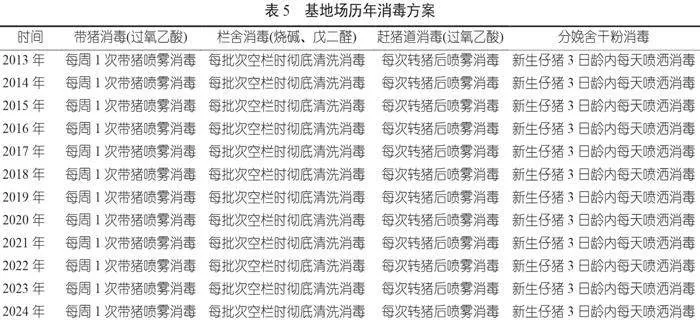

消毒是防控PED的重要措施。基地場歷年的消毒方案見表5。

從表5可知,多年來,基地場的消毒方案未做過大的調整,只是在每次PED流行時增加欄舍干粉消毒頻率。

根據以往的生產實踐觀察,當發生PED時,消毒只能延緩疾病的傳播速度,并不能完全遏制疾病的傳播。所以單靠消毒防控PED不能獲得有效的防控結果。

分析原因,應該與PEDV的傳播方式有關。董稼詩等[3]證明,PEDV的傳播途徑有糞口、空氣、接觸傳播,并可通過飼料、生產工具等物品交叉感染。因此,豬場一旦出現PED,病毒在短期內會快速傳播到場內各生產階段的豬群,并隨著病毒的反復感染、增殖,會以更快的速度繼續傳播。

(2)消毒試驗及效果評估

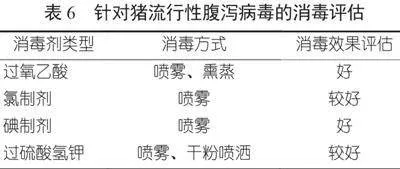

針對PEDV的消毒措施,基地場做過不同消毒劑的對比試驗。試驗為定性試驗,通過觀察PED發病期間不同消毒藥對病毒傳播速度的影響評估消毒效果。其中2020年第四季度的1次試驗結果見表6。

PEDV較為脆弱,朱秀高[4]的研究表明,多種消毒劑對PEDV都有殺滅效果,但如果兼顧操作過程的方便性和對環境的影響,應優先選擇低毒、低殘留、易降解的消毒劑,如過氧乙酸、過硫酸氫鉀。從PEDV對濕度的依賴性角度考慮,消毒時應選擇霧化懸浮效果較好的設備;針對產房的消毒,應考慮不增加濕度,故優先采用干粉噴灑模式。

2.2.3 飼養管理對PED防控的影響及優化方案

將基地場近些年在飼養管理方面的措施及優化方案總結如下:

(1)人流管控

在飼養管理中,人是最不可控的因素,也是對生物安全影響最大的因素,幾乎豬場中的所有流行性疫病都能通過人員交叉傳播。因此,豬場的人流管控是管理流程中最關鍵的因素之一。

2021年,基地場在總結前期防控失敗和成功的案例后,針對PED的人流管控進行了優化,關鍵點如下:

①人員定崗定責定舍

為防止人員流動帶來的交叉感染,全場各生產階段、各生產崗位、各棟豬舍實施專人管理、責任到人,定崗定責定舍。禁止不同生產階段的人員互竄豬舍,同一個生產階段,在非必要情況下不得進入他人管理的豬舍(如分娩舍在初生第1周實施封閉管理,該豬舍員工限定在本棟工作,不得參與本生產階段的斷奶、轉群等集體工作。發生PED期間,各種物資及飯菜由專門人員配送至封閉豬舍)。

②人員進出豬舍管控

工作人員的工作服、工作鞋是風險很高的交叉傳播因素,人員進出環節的細節管控是減少交叉感染的重要手段。

所有人員進出豬舍需要踩踏門口的消毒池或消毒盆,分娩舍飼養員進出豬舍時需要換鞋,并用過硫酸氫鉀溶液消毒雙手,以避免將外部傳染源帶入豬舍。

PED暴發期間,對各生產階段的豬群實施相對嚴格的封閉管理,控制人員進出豬舍的頻率。

③人員洗消管控

工作人員除了在進入生產區時需執行沐浴、更衣等清洗消毒流程外,在進出豬舍、轉群后也要進行相應的清洗消毒。其中,進出豬舍的清洗消毒,包括對鞋底、雙手、工具的清洗消毒,轉群后要對參與轉群人員的鞋子、衣服、雙手、工具清洗消毒。

(2)豬流管控

豬會攜帶、傳播PEDV,因此科學地控制豬群流動方向是PED防控中的重點。

豬流管控的關鍵點有:

①豬流動方向管控

豬群只能從低風險區域流向高風險區域,即按照哺乳仔豬、保育豬、育肥豬的方向流動,不能倒流。后備母豬引入繁育母豬群時,需要檢測PEDV抗原,陰性方可引入。

②豬轉群細節管控

豬群轉豬前,對轉豬通道清洗消毒;轉豬后,對轉出豬舍、轉豬通道、轉入豬舍全面消毒。

在發生PED時,控制轉群頻率,減少交叉感染機會。

對產房的斷奶仔豬轉群應使用場內轉運車,避免仔豬接觸地面,以防感染或傳播PEDV。

③豬群消毒

每周使用過氧乙酸(配比1∶500)或過硫酸氫鉀(配比1∶800),對妊娠、保育、育肥階段的豬進行1次帶豬消毒,對分娩舍的消毒則使用干燥粉及過硫酸氫鉀混合噴灑。

在發生PED時,可使用高濃度過硫酸氫鉀(配比1∶400)進行帶豬消毒。

(3)物流管控

各種生產物資都有攜帶PEDV的可能。基地場通過熏蒸消毒和隔離凈化防止各種物料攜帶并傳播PEDV。

①熏蒸消毒

所有進入生產區的物料都要進行兩次熏蒸消毒,第1次消毒在公司熏蒸消毒間,第2次消毒在豬場門衛熏蒸消毒間。

熏蒸時采用氯制劑,消毒用量為2 g/m3,熏蒸時間為2 h。

②隔離凈化

隔離凈化是一種有效的物資帶毒凈化方法。劉叢敏[5]證明,PEDV在干飼料中的存活時間為1~2周。物料在經過熏蒸后,在倉庫中繼續隔離凈化1周以上,可以有效地減少PEDV潛在的威脅。

同時,物料的使用應遵循先進先出的原則,保障有效的隔離時間。

(4)車流管控

PED作為一種接觸傳播的疾病,外來運豬車是最大風險源之一,必須進行徹底的洗消和烘干,并經檢測非洲豬瘟病毒、PEDV為陰性后才能到豬場的外出裝豬臺拉豬。

內部轉運車也存在交叉傳播病毒的風險,在每次使用后要經過徹底洗消,并停靠在豬場指定位置進行干燥隔離。

(5)其他細節管理

①初乳管理

初乳含有多種免疫抗體,是初生仔豬獲得母源抗體的最佳方式。康春華等[6]發現,初生仔豬在分娩后24 h內獲得充足的初乳對防控PED非常重要。其他研究還表明,用PEDV IgA含量較高的母豬初乳飼喂發生PED的仔豬,具有一定的治療效果[7-8]。

②返飼管理

部分豬場在發生PED時對母豬實施返飼[9-10],以在最短的時間內讓母豬產生大量的針對PEDV野毒株的抗體。

返飼作為一種短期控制PED的手段,對基地場生產實踐確實有效,基地場曾使用過數次,并取得了較好的效果。

但在當前非洲豬瘟疫情流行呈常態化的背景下,這種防控方法是一種高危手段,存在傳播非洲豬瘟、豬繁殖與呼吸綜合征、豬瘟等疫病的潛在風險。雖然有部分豬場在返飼時會檢測,但這并不能完全排除高危病毒的感染風險。因此,不建議采用返飼來控制豬流行性腹瀉。

③后備母豬管理

根據基地場PED的多次發病過程發現,第一胎、第二胎母豬分娩的仔豬容易發生PED。

基地場生產一線為核心育種群,每年的后備母豬更新率超過70%,群體中后備母豬占比大;基地場生產二線為擴繁生產群,每年的后備母豬更新率約40%,群體中后備母豬占比小。從PED流行的頻率可以看到,生產一線明顯高于生產二線,且每次發生流行時,生產一線的哺乳仔豬損失比例更大。

從免疫的角度分析,后備母豬、低胎齡母豬的免疫抗體要比高胎齡的經產母豬低,屬于易感豬群,當PEDV進入群體時,這些易感豬群最早發病。因此,后備母豬在入繁育群前要進行PED的加強免疫,以增強其對PEDV的免疫力。

2020年開始,基地場在總結前期防控經驗后,調整了后備母豬的免疫程序,在配種前增加兩次PED活疫苗的免疫,以提高后備母豬的相關免疫力。

④飲水管理

飲水對豬群健康非常重要,在飲水中加入酸化劑等功能性添加物,可以增強豬群的免疫力[11-12],減少PEDV等病毒的感染風險。

基地場實施以上管控措施后,PED的發生率明顯下降,2022年后,未再出現PED。

2.2.4 欄舍結構和布局對PED防控的影響及改進措施

從基地場歷年的PED發病情況來看,豬場的欄舍結構和布局對PED的防控具有重要影響。

基地場采用全封閉水泡糞模式,豬舍采取縱向負壓通風,常年濕度較大。與基地場所在公司其他半開放、刮糞式生產模式的豬場相比,基地場的PED發生率更高,持續時間更長,發病影響更大。

廖學文等[13]的研究指出,PEDV在低溫的豬糞水中存活時間超過28 d;加拿大的相關研究表明,PEDV在污水中存活時間超過9個月。污水是豬場PEDV的重要儲存地[14]。

基地場豬舍內的水泡糞在豬舍內存放時間較長,其中妊娠舍每批次水泡糞存放兩個月以上,分娩舍約4周,保育舍約7周,育肥舍約5周。并且各生產階段豬舍的水泡糞存量也較大,如妊娠舍的水泡糞存量在2 000~3 000 m3,育肥舍水泡糞存量在800~1 200 m3,分娩舍、保育舍的水泡糞存量在300~400 m3。

大量水泡糞長時間存放在豬舍中,豬舍會成為PEDV儲存、休眠、擴散的絕佳場所,一旦環境條件具備,如低溫、高濕、空欄消毒不徹底,這些PEDV就會重新感染豬群,造成PED流行。

事實上,基地場在前幾年對環境監測發現,豬舍環境尤其是舍內水泡糞的PEDV檢出率很高。在冬春季,各豬舍檢出率超過50%,在其他季節,也有10%以上。

針對這種情況,基地場從2021年后進行了針對性的改進,一方面從存放時間上進行控制,要求各生產階段豬舍的水泡糞存放時間縮短到 4周以下;另一方面,在每次排放完畢后,對欄舍進行充分的清洗和消毒,以降低環境中的病毒載量,減少環境存毒、散毒風險。

以上改進措施實施至今已有近5個月,從基地場當前的群體檢測情況看,豬舍內PEDV的檢出率已經下降到10%以下,說明該項措施有效。

2.2.5 飼養模式對PED防控的影響及改進措施

按照仔豬斷奶后的去向,豬場的飼養模式可以分為一點式全程飼養模式和兩點式分段飼養模式。

采用一點式全程飼養模式時,種母豬、哺乳仔豬、保育豬、育肥豬全部飼養在同一個場區;采用兩點式分段飼養模式時,種母豬及哺乳仔豬飼養在一處,仔豬斷奶后轉入相隔一定距離(一般為3 km以上)的另一個專業育肥場區飼養。

基地場采用一點式飼養模式,多年的PED防控案例表明,每次發生PED時,基本都按照育肥豬、妊娠豬、分娩豬、保育豬的順序傳播,育肥豬因為缺乏免疫抗體,成為PEDV擴增、傳播的源頭。

對比行業內其他采用兩點式飼養模式的豬場,這些豬場因為仔豬斷奶后脫離了原來的母豬群體,保育豬、育肥豬等易感群體與母豬群完全隔離,即使易感群體發生了PED,也不會出現倒傳入母豬群和哺乳仔豬群的情況,避免了群體的連鎖發病損失。另外,兩點式飼養模式對其他傳染性疫病的防控效果也很好[15]。

所以,建議新建豬場優先考慮采用兩點式飼養模式,已經建成使用的豬場在條件許可時可以改造為兩點式生產模式。

2.2.6 PED預警方案

豬場每發生1次PED,造成的損失會超過正常年份經濟效益的10%,對PED的防控,除了上文所示的各項措施以外,通過檢測建立預警,預測PED的發生并指導豬場提前防控也非常重要。

基地場通過多年的防控,發現環境、豬群中PEDV檢出率與豬群PED流行成正相關。在PED流行前,很少能從豬舍、糞污、豬群肛門拭子中檢測出PEDV,當檢出率快速上升時,可能會短期內出現PED的暴發。因此,通過檢測環境、豬群中的PEDV,可以對PED的流行進行預警,提前做好免疫接種、消毒、管理措施的調整,以預防PED的發生。

豬場的預警檢測方案具體如下。

分別對妊娠舍、分娩舍、保育舍、育成舍的欄舍地面、糞污、肛拭子進行樣本采集。每個生產階段每種樣本采集10個,5~9月每月采集 1次,10月~第2年4月每月采集2次。當上次采樣檢測無陽性,本次采樣檢測有陽性時,啟動預警;當本次采樣檢測陽性率高于上次采樣陽性率時啟動預警。

當檢測數據達到臨界值觸動預警后,全場立即采取PED流行期防控措施,對母豬群加強免疫PED活疫苗1次(2~4頭份),同時各豬舍進行全面消毒,每天1次,連續消毒1周以上。同時,減少豬群的流動,控制人員的流動,在飲水中加入酸化劑等功能性添加物來提高豬的免疫力,減少病毒傳播。

3 結論

PED是一種對養豬業有較大危害的傳染性疾病,隨著國內規模化豬場比例的增加,豬群飼養密度在增大、轉群頻率在升高、母豬更新比例在加大,豬群感染PEDV的風險也越來越大。

根據基地場2013年以來的PED防控實踐發現,防控是一項綜合性的系統工程,需要采取包括免疫接種、消毒、檢測預警以及優化豬舍結構布局、飼養管理和飼養模式等在內的多項綜合措施。按照傳染病防控的三要素進行綜合防控,其中免疫接種是保護易感動物的手段,通過優化免疫方案,提高易感動物的免疫力,降低豬群的感染風險;消毒以及優化豬舍結構布局和飼養模式是為了切斷傳播途徑,保護易感豬群;檢測預警、消毒等是為了早發現、早診斷、早預防PED的傳染源,消滅傳染源,保護豬群不被感染。

從基地場的防控結果來看,運用以上綜合措施具有顯著的效果,在此供行業參考。

同時,從長遠的角度分析,防控豬PED最好的措施還是凈化群體,通過采取免疫接種、檢測、管理監控等措施,清除豬群中潛在的病原攜帶者和儲存在環境中的病毒,建立一個PED凈化豬群。從全行業PED的流行現狀看,目前要達成這個目標還有一定的困難。借鑒國內新型冠狀病毒肺炎疫情的防控經驗,養豬業通過科學施策、綜合防控,凈化PED、提高豬場的生物安全水平和生產水平是可期的。

參考文獻

[1] 朱海俠,王玉玲,潘海城,等.流行性腹瀉IgA,IgG抗體與PEDV抗原相關性研究[J].福建畜牧獸醫,2019(4):25-29.

[2] 王艷豐,張丁華,王書麗,等.不同免疫程序對豬PED疫苗免疫效果的影響[J].中國獸醫雜志,2018,54(6):29-31,34.

[3] 董稼詩,李鵬.流行性腹瀉病毒及感染擴散途徑[J].現代畜牧獸醫,2019(6):40-43.

[4] 朱秀高.針對PEDV的運輸車輛消毒方法效果比較[J].中國豬業,2015,10(3):73-75.

[5] 劉從敏.規模化豬場流行性腹瀉(PED)防控策略[J].今日養豬業,2015(6):56-59.

[6] 康春華,朱清妹.管理母豬初乳,防控豬流行性腹瀉[J].中國畜牧獸醫文摘,2016,32(11):136,116.

[7] 李雪平,安賀佳,何鑫,等.初乳管理方案在豬PED防控中的應用[J].中國畜牧獸醫學會動物傳染病學分會第十六次學術研討會論文集,2015:104-105.

[8] 潘孝成,芮聰杰,沈學懷,等.豬流行性腹瀉免疫抗體的ELISA檢測及其與瓊脂擴散試驗相關性分析[J]. 養豬,2019(3):121-123.

[9] 賈超超.返飼法治療豬流行性腹瀉 [J].今日畜牧獸醫,2020,36(9):89.

[10] 呂顏枝,康永剛,朱廣琴,等.人工返飼治療仔豬流行性腹瀉實踐研究[J].湖北畜牧獸醫,2017,38(11):11-12.

[11] 蔡懿鑫.兩種酸化劑對斷奶仔豬生長性能和腸道健康的影響[D].長沙:湖南農業大學,2019.

[12] 王睿杰.某商品化復合型酸化劑對斷奶仔豬消化機能、腸道菌群、生長性能及經濟效益的影響[D].南京:南京農業大學,2019.

[13] 廖學文,姜美建,陳琳,等.控制PEDV需要一個完善的生物安全策略[J].國外畜牧學(豬與禽),2015,35(1):25-26.

[14] 郭振剛,胡江鋒,王婷,等.流行性腹瀉病毒分離鑒定及其滅活疫苗的研制[J].動物醫學進展,2021,42(2):26-33.

[15] 鄧娟,謝佳嫦.淺談兩點式生產工藝在我國現代生豬生產中的應用[J].畜禽業,2017,28(4):28,31.

基金項目:高產快長華系種豬的培育[項目編號:滬農科(B2023002)]

作者簡介:姜紅菊(1981- ),女,畜牧師,主要從事種豬生產工作;E-mail:334532874@qq.com