多管齊下破解山村中小學辦學難題

閆玉慧

摘要:貧困山區農村中小學辦學問題,一直是我國打贏九年義務教育質量戰的硬骨頭。貴州省是我國貧困人口比例較大的省份,老少邊窮各種人群集中,山村中小學教育現狀不容樂觀。本文以貴州省畢節市納雍縣昆寨鄉永新村為例,簡單介紹了貧困山區農村中小學辦學基本情況,并提出了多管齊下破解山村中小學辦學難題的策略,希望能為貧困山區農村中小學走出辦學困境,提供一定的參考依據。

關鍵詞:山村中小學 辦學難題 破解策略

2016年7月中下旬,筆者作為畢節醫專暑期大學生“三下鄉”教育關愛小分隊的帶隊老師,與大學生一起來到了貴州省畢節市納雍縣永新村(行政村)。在為期7天的社會實踐活動中,教育關愛小分隊不僅對這里的留守兒童及老人進行了教育關愛,而且也對該村所轄三所學校的基礎教育情況進行了調查。

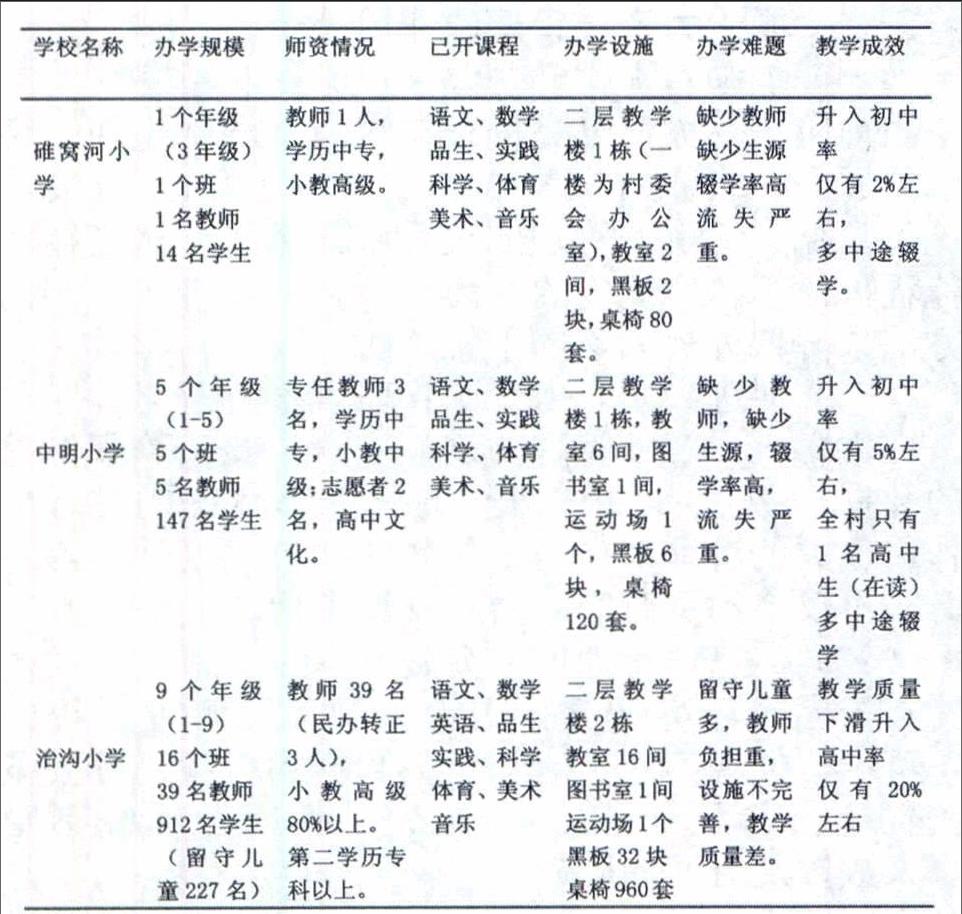

一、辦學基本情況

二、情況分析

通過上表可以看出,所調查的三所中小學的生師比依次為14∶1、29.4∶1、23.38∶1;三所學校均存在一名教師擔任多門課程情況,碓窩河小學、中明小學一位教師包一個年級,全部課程由一位教師任教;碓窩河小學雖生師比較低,但學生年齡差別大,還存在復式班教學,一名教師輪流完成一至三年級的學生授課,一些國家規定開設課程(英語、計算機)等,應為師資本身問題,根本無法開設;體育、音樂、美術等課程,也只能結合教師本身和所在學校硬件水平,而選擇教什么、怎么教、如何考核評價,一些列問題的根本原因,都直接指向教師隊伍本身。

通過調查和訪談,筆者發現這三所學校的學生輟學率相當高;升學率又驚人的低(碓窩河小學近幾年在此小學讀完三年級后,能夠在其他學校繼續讀完4-6年級,而升入初中的僅有2%左右;中明小學同樣途徑升入初中的學生率僅有5%左右),少部分學生多隨父母務工外出、或寄托在親友家,轉到其他小學讀完6年級,而大部分屬于中途輟學,沒有完成6年小學教育,更不用說初中教育。

三、成因

(一)學校因素

1.因為歷史欠賬多,三所學校的辦學硬件較原始落后,甚至匱乏;師生的生活條件差;

2.核心問題在師資:三所學校的師資隊伍呈現出諸多不利因素:教師學歷低,多數為中專學歷,少部分為大專學歷;教師自身知識更新緩慢,因為總數不夠,一人擔任多門課程,加上信息技術設施匱乏等原因,教師沒有用于自學的時間和精力,因為缺乏網絡等遠程學習條件,教師通過函授、自學或專門培訓來提升學歷、更新知識的機會的幾乎沒有;年紀輕學歷高的新教師,因為此處交通閉塞、信息滯后、工資待遇較低、發展平臺少等原因,大多數不愿來這些偏僻的山村,即使個別來了也難以留住。

家庭因素

1.當地山村經濟維持和發展模式單一(在家的50歲以上老人、15歲以下的兒童,靠種植玉米、土豆、雜糧等維持溫飽;絕大部分18-50歲青壯年外出打工,靠務工工資反哺家庭農業),學生的生活水平較低、學習費用無法保障。

2.很多家長因為受固有的不科學的婚姻、生育觀念影響,導致許多家庭的平均子女數量在3~6個之間,低收入多子女,使得家長無法保障每個子女順利完成九年義務教育。

3.留守兒童老人比例大,小學生被隔代撫養教育的比例大,父母一級家長無法兼顧子女教育,小學生行為習慣、學習習慣、心理健康等方面問題集中,不利于青少年的健康成長和學習。

(三)社會因素

1.改變落后的婚姻、生育風俗習慣的阻力大,移風易俗困難多;

2.成年人不重視子女教育,為子女創造更大更高的發展平臺意識差。認為子女養到15、6歲,自己能打工了,就應該完全靠子女自己打工養活自己、貼補家庭的想法很有市場。

(四)自然因素

此處山路曲折陡峭,自然村組與村組之間隔山隔水,路途遙遠;低幼齡兒童少年,單獨外出求學,人身安全無法保障,風險大;學校的寄宿床位不足,無法滿足全部學生寄宿;雖實行了免費午餐,效果還不夠理想。一系列不利因素,導致適齡兒童少年輟學率居高不下。

四、破解策略

(一)核心問題在師資

1.大幅度提升教師待遇,保證山村中小學教師工資收入明顯高于城鎮教師水平;增加和保障教師的繼續教育學習機會和時間,拓寬教師自學平臺;加大對長期扎根山村中小學教師先進事跡的宣傳和表彰力度,從物質和精神等方面體現他們勞動的價值,讓更多的人了解和學習他們,讓更多的人愿意來山村做貢獻。

2.完善山村中小學基礎設施,特別是課程教學設施設備、教師信息化教學和學習設備、師生衛生保健與文化娛樂設施,讓山村師生享受到和縣級及以上中小學同樣的辦學硬件。

3.用好國家政策,吸引更多的特崗教師和大中專志愿者,來彌補教師總數的不足,促進和帶動在職教師知識理念的更新。

(二)根本問題在改變經濟發展模式

1.政府牽頭,企業為主,改變當地單純依靠打工工資維持家庭生活的經濟發展模式,發展農業規模化、專業化、科學化經營。

2.招商引資,在村民家門口辦廠招工,減少留守兒童、留守老人比例。

3.搞特色農業、民族手工業、農產品深加工業,增加家庭收入,實現經濟可持續快速發展。從根本上挖掉窮根,杜絕貧窮的隔代傳遞。

4.通過發展經濟,改變當地交通和信息條件,以解放思想從而解放生產力,促進經濟、社會、文化、生態全面發展,和諧發展。

(三)長遠問題在變革思想意識

因地制宜,結合當地民族民俗,做好扎實的婚姻、生育政策和法律法規教育宣傳工作;以正反兩方面的案例,教育村民改變早婚、多生的落后思想,移風易俗,營造重視子女教育、投資教育的良好氛圍。

總之,上述山村中小學面臨的困難是多方面的,也是暫時的。畢節市、縣、鄉各級黨委政府,正積極響應黨中央和貴州省委決戰貧困、同步小康的戰略部署,動員各方力量,對貧困山區教育、衛生及其他事業進行精準幫扶支持,相信在不久的將來,這里的師生將與其他發達地區的師生一樣,享受到更高水平、更加全面的教育資源,通過教育的跨越發展,提升山區人民群眾的生存質量和發展水平。