公司財務治理的效率

【摘要】本文對財務治理效率進行了深入剖析,對財務治理成本的概念、構成及其對財務治理效率的影響提出了新穎的觀點,指出提高我國財務治理效率的關鍵是要完善公司財務治理結構,降低第二類和第三類代理成本。

一、財務治理評述

對于財務治理的內涵,我國學術界有不同的理解。楊淑娥(2002)認為,公司財務治理是公司治理的核心,所謂公司財務治理是指通過財權在不同利益相關者之間的不同配置,從而調整利益相關者在財務體制中的地位,提高公司治理效率的一系列動態制度安排;黃菊波(2002)認為,財務治理結構是公司治理結構的子系統,從屬并取決于公司治理結構的根本性質,是公司財務決策權、財務執行權和財務監督權的劃分與配置;林鐘高(2003)指出,財務治理是一組聯系各利益相關主體的正式的、非正式的制度安排和結構關系網絡,其根本目的在于試圖通過這種制度安排,達到利益相關主體之間權利、責任和利益的均衡,實現效率和公平的合理統一;申書海,李連清(2006)認為,財務治理是指股東及其他利益相關者為實現公司長遠目標,對企業財權進行合理配置,用以平衡各方財務權、責、利的關系,形成有效的財務激勵和約束機制等的一套正式的、非正式的制度安排和機制。

財務治理理論源于公司治理理論。從概念上看,公司治理有狹義和廣義之分。狹義的公司治理解決的是因所有權和控制權相分離而產生的代理問題,它要處理的是公司股東與公司高層管理人員之間的關系問題,即股東治理模式。廣義的公司治理可以理解為關于企業組織方式、控制機制、利益分配的一系列法律、機構、文化和制度安排,它界定的不僅僅是企業與其所有者之間的關系,而且包括企業與其利益相關者之間的關系,即利益相關者治理模式。實際上,按照企業契約理論,企業可以看作是企業各類參與者之間達成的一系列的實際與隱含契約,這些契約規定了他們在各種情況下的權利、責任以及報酬。為了實現效率和價值的最大化,必須把他們的利益協調起來。簡言之,公司治理要解決的是涉及公司成敗的兩個基本問題,一是如何保證投資者(股東)的投資回報,即協調股東與企業的利益關系;二是企業內外各利益集團的關系協調。建立公司治理的目的在于提高整個公司的效率,保護投資者權益,協調各利益相關者的關系,服務于企業長期、穩定的發展。只有公司的效率和效益提高了,各利益相關者的利益與企業長期、穩定發展才能得到真正的保障。因此,只有能夠提高效率的公司治理才是合理的。

綜合上述,筆者認為,財務治理亦可從廣義和狹義兩個角度來理解。結合我國的具體情況,筆者依據利益相關者理論,從廣義的角度來理解財務治理。所謂財務治理,就是指通過一系列制度安排,將企業剩余索取權在不同利益相關者之間進行分配,從而調整利益相關者因此而產生的責、權、利關系。圍繞剩余索取權的配置,財務治理包含兩個基本問題,一是企業與外部利益相關者之間的關系;二是企業內部各利益階層的關系。財務治理就是要以有效率的方式來處理好企業內外利益相關者因剩余索取權配置而產生的責、權、利關系。

二、財務治理效率:從成本的視角

要考察公司財務治理的效率,就不得不聯系到財務治理的成本。因為效率與成本是矛盾的兩面,它們之間是不可分割的對立統一的整體。

國內外公司治理研究較多地使用了公司治理效率這個概念,盡管沒有給予其明確的定義,但一般認為公司治理效率與公司治理費用和公司治理收益相聯系;一項公司治理政策或機制的效率就等于其給公司帶來的收益改善與公司治理費用之差;李維安、武立東較早地提出了治理成本的概念(呂斐適,吳德勝2006)。嚴若森(2005)將公司治理效率的最優化問題定義為:在其它條件既定之下的公司治理成本最小化或公司治理收益最大化的求解。公司治理成本即公司治理發生的成本,其主要內容包括交易成本、代理成本、第二類代理成本、組織成本、市場治理成本、服從成本、政府治理成本和制度摩擦成本。

借鑒國內外有關公司治理成本的研究以及前面對財務治理關系的闡述,筆者認為,所謂財務治理成本,是指公司財務治理框架在運行過程中發生的相關各種成本的總和,而財務治理效率則是使這種治理過程中發生的成本總和最小化。具體來說,財務治理成本主要包括以下幾個方面:

(一)代理成本

1.第一類代理成本即投資者與管理者之間的代理成本。代理成本方面主要由詹森與麥克林在1976年首先提出來的,他們將代理成本定義為委托人的監督成本、代理人的保證成本和剩4nxoB7G8y7nX6QD/f/Ejsg==余損失的總和。2.第二類代理成本即投資者之間的代理成本。該類成本是投資者之間利益沖突所產生的代理成本。該成本主要是由于各投資者之間的信息不對稱而引起的。3.第三類代理成本即企業與股東同債權人之間的代理成本。對財務治理框架而言,債權人治理成本是外部市場治理成本中屬于財務治理成本的直接內容。鑒于我國企業資本結構中,尤其是國有企業,債務資本所占比例較高和銀行借款等債務融資具有公司治理效應的現實,在財務治理成本中必須重視債權人治理成本。當然,它也是一種代理成本。

(二)財務制度成本

它相當于企業財務組織結構及其運行所發生的制度成本, 是投入生產要素以外的成本。1.財務組織成本。公司治理結構中董事會、股東會、監事會與管理層以及職工代表組織等之間,關于企業剩余索取權的責權利劃分的機構化設置與確認,財務治理結構的組織成本即為財務治理組織機構設置與確認以及確保這些權力機關得以正常運轉所必須耗費的成本。2.財務執行成本。即公司為制定和執行財務規章制度而與有關財權法律條文與程序等所發生的成本,包括公司必須保存重要文件資料與檔案、制作股票或股權證明、按規定格式分類制作賬表、聘請外部審計機構、在官方指定的媒體上按時發布各類財務信息以及向政府出示必要的匯報等活動中產生的成本。該成本需由治理主體與治理組織機構承擔。

(三)其它成本

其它未包括在上述兩大類成本之內的成本。

基于以上分析,筆者用經濟學的方法,將公司財務治理的成本與效率的關系表示如下:

Y=Ci(Xj)(i=1,2,3……,n;j=1,2,3……m)

其中,Y表示財務治理效率,C表示各類治理成本,X表示財務治理環境中的各種影響因子。在既定的公司財務治理環境中,財務治理效率最優化其實就是財務治理成本的最小化。一般說來,財務治理效率越高,財務治理成本就越小,它們之間成反比例關系,其關系如圖1所示:

這樣,在環境條件和治理效益目標一定的條件下,財務治理效率就是邊際治理成本與邊際治理收益的比較即Vy=Vc。當邊際成本趨于零時,其極限存在。也就是說,當dy/dx=0,滿足收益最大化的一階條件,此時Vy=Vc,根據上述分析,此時財務治理收益最大,治理效率最優。

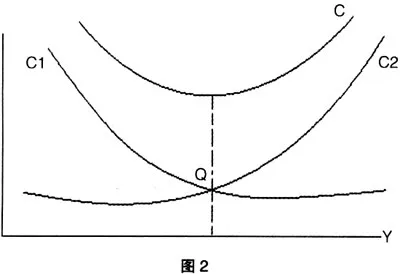

但是,僅僅從治理成本的角度還不足以說明財務治理的效率,筆者在此引入一個概念,即財務治理強度。所謂治理強度主要指公司董事會對管理層實施的激勵與約束的程度,它取決于代理人實際行為的結果與出資人要求的收益最大化情況下理想的管理層行為之間的差距(劇錦文,2006)。顯然,當財務治理強度增加時,代理成本會隨著治理強度的增強而減少,但財務制度成本和其它成本卻會隨著治理強度的增強而增加。當代理成本的下降大于財務制度成本和其它成本的增加時,總成本將呈現下降趨勢;反之,總成本則會呈現上升趨勢。因此,總成本與治理強度表現出U形曲線關系。筆者設代理成本為C1,財務制度成本和其它成本之和為C2,則C=C1+C2。C、C1、C2同治理收益的關系如下:

如果C1大于Q,這時C1會隨著治理強度的增強而下降,C2則隨著治理強度的增強而增加。由于C1下降的速率大于C2上升的速率,故總成本趨于下降,直到C1=C2=Q達到均衡。在這點上,總成本C最小,邊際治理效益等于邊際治理成本,財務治理效率達到最優;當繼續增加治理強度,這時C1下降的速率小于C2上升的速率,總成本增加,盡管總的治理效益也在增加,但邊際治理效益卻呈遞減之勢,從而使治理效率下降。

通過以上分析可知,在財務治理過程中,并不是治理強度越高越好,代理成本越小越好,而是在代理成本與財務制度成本、其它成本之間存在一種相互影響、相互制約的平衡關系。因此,在公司財務治理中存在著最佳的治理結構和運作方式,而這種最佳的治理結構和運作方式,將導致財務治理效率的最優化或財務治理成本的最小化。

三、提高公司財務治理效率:從降低財務治理成本入手

(一)降低控股股東與廣大中小股東之間的代理成本,是目前提高財務治理效率的關鍵

國內外相關實證研究表明,控股股東持股比例與公司價值存在倒“U”形關系(王克敏等,2006)。就國有控股公司普遍存在的“一股獨大”和“內部人控制”現象,筆者認為,降低財務代理成本應主要從保護中小股東利益,減少控股股東與中小股東之間的代理成本著手。為此,應該加大國有股減持力度,進一步改善公司治理結構,切實保護中小股東利益,從而降低控股股東與中小股東之間的代理成本,提高公司財務治理效率。

(二)應健全相關法律法規,引入債權人相機治理機制,以降低第三類代理成本,提高財務治理效率,防范財務風險

在我國公司制企業中,由于破產機制和退出機制尚未真正地建立起來,因而導致代理成本的提高。針對我國資本結構中債務資本較高及債權人治理效應較低的現狀,就必須在破產機制和退出機制正常而有效地發揮作用的基礎上,強化債權人的相機性控制,確定債權人在虧損公司破產、清算、暫停和終止上市、重組中的優先與先導地位。因為在此情形下,與股東控制相比,由債權人控制的優勢如下:1.由于企業的商貿結算和貸款都是由銀行進行的,所以債權人對企業資產負債信息的掌握比股東更多、更準確。2.債權人對企業的控制通常是通過受法律保護的破產程序來進行的。因此,債權人控制比股東控制更加有力,把債權人(尤其是銀行)的“相機性控制”機制引入企業的治理結構中,有利于提高財務治理的效率,控制和防范財務風險。3.負債融資能夠抑制控股股東的過度投資行為,尤其是來自與控股股東具有很強談判能力的債權人的融資,可以有效保護中小股東的利益,降低第二類代理成本,提高財務治理效率。

(三)要提高治理強度,進一步降低代理成本

由于我國公司治理的實踐時間還不長,公司治理結構還有待完善,因此,作為公司治理體系中的重要組成部分,財務治理也就存在相應的各種問題。目前,在我國公司制企業中,由于“一股獨大”和“內部人控制”情況較為嚴重,公司治理的成本主要來自于控股股東與中小股東、債權人的代理成本;相應地,財務治理的成本也主要來自于第二類和第三類代理成本。要提高財務治理效率,就必須抓住主要矛盾,進一步增加治理強度,努力降低第二類和第三類代理成本。