招聘之旅,從崗位設計出發

劉小姐的困擾

好友劉小姐在一家中型出口貿易公司任人力資源部經理,近來深受招聘問題的困擾,特來找我給她支招。她所在的公司兩年前開業,一直專門從事工藝糖果的出口業務,有一定的客戶資源,今年業務發展勢頭迅猛。與此同時,有很多客戶向公司詢問禮品方面的業務,經過市場調研,公司決定開展這方面的出口業務。這就需要補充大量的設計師。然而從今年3月份至今,計劃招聘的6個設計師名額只有1人到崗,而且只是勉強合格。這致使開發部所有的工作嚴重滯后,也間接影響了銷售部的業務開拓,開發部經理也把人力不足作為擋箭牌,人力資源部經理就成了眾矢之的……

“高大全”的弊端

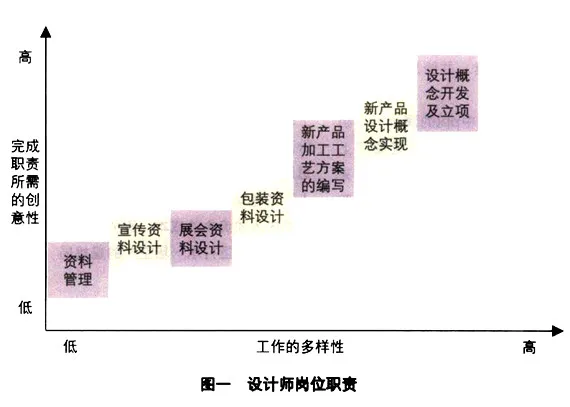

在仔細閱讀了劉小姐提供的公司資料,并詢問相關的工作信息后,我將設計師的崗位職責按照對創意性的要求和工作多樣性程度做了一個大致區分。(見圖一)

不難發現,該公司的崗位設置出了點問題。那就讓我們來看看,“招聘之旅”是如何從崗位設計開始的吧。設計師更多的是依靠個人的能力,一個富有創意的設計師為公司創造的價值遠遠要超過十個中規中矩的設計師。而在該公司的崗位設置中設計師是要求全能型的,從概念開發到資料管理全部要做。如此“高大全”式的崗位設置將導致以下四種弊端:

第一,任職資格要求過高,選擇范圍較小。

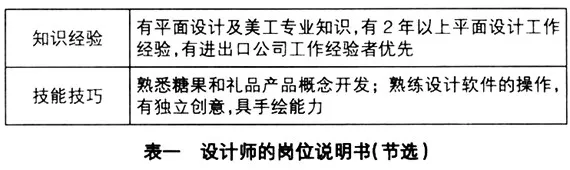

原因在于沒有結合行業的人力資源供給情況,進行合理的崗位分工。雖然禮品設計與工藝糖果設計有相通之處,但是畢竟在整體概念和體現形式上有所不同。從任職資格描述中可以看出(見表一),該公司已經認識到了這點不同,但并未對此進行認真分析。只是想當然地要求求職者兼具糖果產品和禮品產品開發的經驗,而且同時還要有進出口公司的工作經驗,卻完全沒有考慮這樣的人才能否在社會上找到。坦率地說,如果以此標準進行簡歷篩選和面試甄選,能夠符合標準的候選人肯定是少之又少。

同時,我們也需要思考這種任職資格設置的合理性。一般情況下,對設計師創意性和能力素質的要求應遠遠高于對經驗的要求;而該公司卻極其強調經驗,認為能力是無法表現的,只有靠經驗才能進行判斷,這就走入了一個誤區。實際上,每個公司的產品設計風格都可能因公司品牌需要、客戶要求而有所不同,即使是在其他公司做得非常成功的首席設計師,初來乍到,如果不能把握新公司的風格特點,也不可能完全勝任。

第二,沒有進行合理的工作分析。

對高端設計人才而言,他們大多不屑于做沒有創意性的設計修改、資料管理等事務性工作。而對一般的設計人員而言,雖然對普通的資料修改、創意性要求較低的簡單設計比較熟練但卻沒有能力駕馭概念開發、創意實現等工作。

再回頭看看公司的職位要求,就會發現:能力高的人員不愿申請,而能力欠缺的人又不敢申請,從而又大大縮小了招聘的范圍。

第三,沒有科學的崗位分工,造成企業成本的浪費。

退一步講,企業能夠如其所愿找到合適的人員,但由崗位的任職資格足可預見,這些人員要求的報酬肯定是不菲的。這就會出現兩種情況:一是企業不能承受這些員工要求的薪酬待遇,只能放棄或導致他們很快離職;二是企業付高薪請這些人員加入,但他們的工作時間卻有一大部分用在了低薪人員就可以完成的事務性、工匠式的工作中。這難道不是對企業成本的嚴重浪費嗎?

第四,崗位規范性文件缺乏,新員工較難進入工作角色。

該公司對崗位規范的基礎建設比較落后。新員工入職后沒有系統的工作指導和參考資料,工作所需要的很多資料,都需要靠自己去收集。什么樣的工作結果符合公司要求也不清楚,只能一邊摸索一邊干。干對了當然皆大歡喜,干錯了就可能引起企業的不滿或者員工對企業的失望。這樣,一些好不容易獲得試用機會的人才只得遺憾地與企業分手。

那么,企業如何能夠找到適用人才呢?

“拆分式”破解之道

根據動態適應原理,人力資源的供給與需求要通過不斷地調整才能達到相互適應的狀態。所謂的供給與需求包括兩個方面的內容:一是數量方面的關系,即供應量與需求量相均衡,供求關系才能適應;二是質量方面的關系,即供給的人力資源的質量和需求的人力資源質量相適應。兩個方面都適應,人力資源的供求關系才能達到均衡。

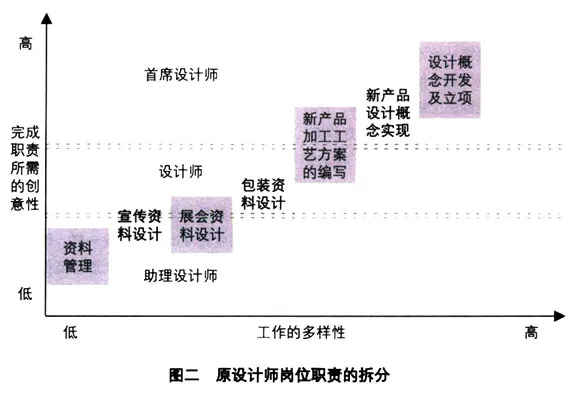

問題的原因找到了,怎么解決呢?我并未為劉小姐設計出非常具體的解決方案,只是給出如下原則性的建議,即將原有的設計師崗位分為首席設計師、設計師、助理設計師。(見圖二)這樣,在節省企業成本的同時,也會形成設計師的晉升通道,有利于設計人員的內部培養和開發。具體工作分工如下:

設置糖果首席設計師一名,禮品首席設計師一名,分別負責糖果和禮品的概念開發。設計師3名,助理設計師2名。首席設計師除了日常的設計工作外,還要負責部門SOP(Standard Operation Procedure即標準作業程序)文件的制作以及部門資料庫的建設,以做好相關知識積累,降低新員工的工作難度(見圖二)。

當然,各設計師最重要的是同設計部經理共同合作,做好崗位職責、任職資格的分析、設計工作,并形成規范的崗位說明書。

有人說“生于培訓,死于招聘”,眾多的人力資源從業者都將招聘視為畏途。如果只是就招聘而研究招聘,無論你在招聘渠道、招聘手段、甄選手段等方面進行多深入地研究,也只能是頭痛醫頭、腳痛醫腳,無法保證招聘的實際效果。

人力資源管理者只有深刻理解動態適應原理,及時分析研究人力資源的供給與需求關系,進行科學的工作分析和崗位設計,同時健全企業基礎管理工作,降低進入門檻,減少對高端人才的依賴性,才能吸收到數量足夠、質量合格的人才,從根本上解決招聘難題。

(作者系柏明頓人力資源管理咨詢高級顧問師)