基于故障樹的風(fēng)電機(jī)組變槳系統(tǒng)故障診斷研究

李洪川,王旭東,王東明,曹晨藝,陳乃超,潘衛(wèi)國

(1.甘肅中電投新能源發(fā)電有限責(zé)任公司,甘肅蘭州 730060;2.上海電力大學(xué)能源與機(jī)械工程學(xué)院,上海 201306)

0 引言

為了高效利用資源,嚴(yán)格保護(hù)生態(tài)環(huán)境,推動(dòng)、實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”的目標(biāo),大力發(fā)展清潔能源已經(jīng)成為人們普遍的共識(shí),風(fēng)電機(jī)組也在向著大單機(jī)容量的方向發(fā)展[1]。風(fēng)電機(jī)組在運(yùn)行時(shí),風(fēng)場(chǎng)中的風(fēng)速和風(fēng)向經(jīng)常發(fā)生變化且波動(dòng)性極大,而機(jī)組主要零部件運(yùn)行于高空,常年受到陽光、雨水、風(fēng)沙等侵蝕,工作環(huán)境極為惡劣[2]。更大的容量和風(fēng)輪直徑帶來了更高發(fā)電量,同時(shí)也產(chǎn)生了機(jī)組結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜、各部件之間的耦合性越來越強(qiáng)等問題,這對(duì)風(fēng)電機(jī)組可靠性提出了更高的要求[3]。變槳系統(tǒng)作為大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組中控制系統(tǒng)的核心部件,它可以調(diào)節(jié)槳葉角度使風(fēng)機(jī)獲得最大的風(fēng)能利用率,減少極端天氣下風(fēng)力對(duì)整個(gè)風(fēng)電機(jī)組的危害,它在很大程度上對(duì)風(fēng)電機(jī)組的工作靠性做出保障[4-5]。變槳系統(tǒng)也是風(fēng)電機(jī)組中最常見且最難以處理的故障之一,嚴(yán)重時(shí)會(huì)因?yàn)轱L(fēng)機(jī)槳葉控制不及時(shí)導(dǎo)致風(fēng)機(jī)無法正常運(yùn)行,造成葉片折斷、風(fēng)塔倒塌等重大事故[4]。因此,對(duì)風(fēng)電機(jī)組變槳系統(tǒng)的維護(hù)是至關(guān)重要的[6]。

近年來,智能風(fēng)電運(yùn)檢、設(shè)備實(shí)時(shí)故障診斷與健康檢測(cè)等方法被提出,來實(shí)現(xiàn)風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)維檢測(cè)一體模式[7]。當(dāng)前風(fēng)力機(jī)組故障分析的方法主要有:故障樹分析(Fault Tree Analysis,F(xiàn)TA)[8]、故障模式后果與嚴(yán)重度分析(Failure Mode,Effects and Criticality Analysis,F(xiàn)MECA)[5]和模糊灰關(guān)聯(lián)分析[9]等。風(fēng)電機(jī)組故障樹的判斷情況,需要確定故障信息中所包含的特征和邊界范圍,依據(jù)頂事件為基礎(chǔ),按照故障樹的故障診斷方法建立相應(yīng)的分析模型,逐一分析各級(jí)聯(lián)系,確定最小交割和最小路集,實(shí)現(xiàn)故障診斷[10-11]。

本文使用故障樹分析法對(duì)風(fēng)電機(jī)組變槳系統(tǒng)故障診斷模型進(jìn)行優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確計(jì)算、快速預(yù)測(cè)傳動(dòng)系統(tǒng)故障原因,效果顯著。

1 故障樹分析原理

1.1 故障樹分析流程

故障樹分析法是一種將系統(tǒng)整體故障拆分成各種可能導(dǎo)致整體故障的子故障,之后再將這些子故障分解為更小的子故障,逐層分解、圈定范圍,由總體至部分按樹枝狀逐級(jí)細(xì)化的圖形演繹方法。通過對(duì)所有基礎(chǔ)的故障原因進(jìn)行分析,繪制出故障樹,再將各個(gè)故障根據(jù)他們之間的聯(lián)系連接起來,構(gòu)建故障樹模型。當(dāng)故障發(fā)生時(shí),就可以根據(jù)所構(gòu)建的模型、逐級(jí)排查,判明系統(tǒng)故障原因、確定故障發(fā)生的概率,評(píng)價(jià)引發(fā)系統(tǒng)故障的各種因素的相關(guān)重要度。

1.2 故障樹模型

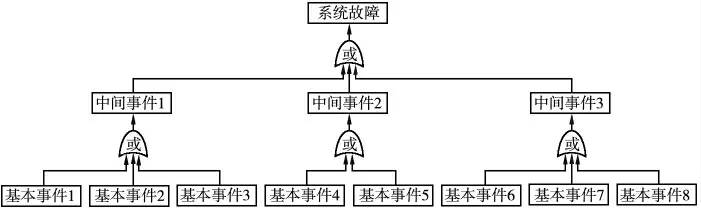

故障樹模型是一種以研究對(duì)象結(jié)構(gòu)特征為基礎(chǔ)的行為預(yù)測(cè)推理模型。它以整個(gè)系統(tǒng)最不希望發(fā)生的事件為頂事件(如機(jī)器停機(jī)等),將導(dǎo)致頂事件發(fā)生的、所有可能的直接原因作中間事件;導(dǎo)致中間事件發(fā)生的、不可能再分的所有可能直接原因作為底事件,并用邏輯門表示事件之間關(guān)聯(lián)的一種倒置樹狀結(jié)構(gòu)的邏輯圖(圖1)。

圖1 故障樹模型

2 風(fēng)電機(jī)組變槳系統(tǒng)故障樹分析技術(shù)

2.1 風(fēng)電機(jī)組變槳系統(tǒng)的故障類型及機(jī)理分析

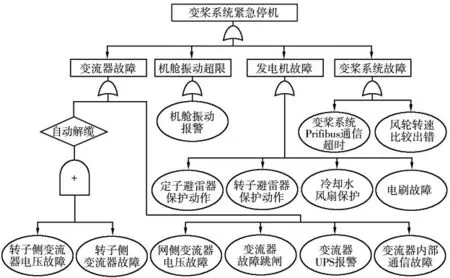

本文以某風(fēng)場(chǎng)中某風(fēng)機(jī)的緊急停機(jī)時(shí)的故障數(shù)據(jù)為研究事件,以變槳系統(tǒng)故障停機(jī)為頂事件,使用故障樹方法研究風(fēng)電機(jī)組中變槳系統(tǒng)的故障診斷。通過研究導(dǎo)致變槳系統(tǒng)故障的直接原因,并結(jié)合導(dǎo)致這些原因產(chǎn)生的更深層次的原因,找出故障產(chǎn)生的成因和后果的關(guān)系,構(gòu)造多層次故障樹結(jié)構(gòu)模型。

將變槳系統(tǒng)緊急停機(jī)作為“頂事件”,并以導(dǎo)致變槳系統(tǒng)緊急停機(jī)的直接原因作為“中間事件”,再將導(dǎo)致中間事件產(chǎn)生的根本原因作為“基本事件”。導(dǎo)致頂事件發(fā)生的中間包括變流器故障、機(jī)艙振動(dòng)超限、發(fā)電機(jī)故障、變槳系統(tǒng)故障四大類,其中:導(dǎo)致中間事件“變流器故障”發(fā)生的基本事件有轉(zhuǎn)子側(cè)變流器電壓故障、轉(zhuǎn)子側(cè)變流器故障、網(wǎng)側(cè)變流器電壓故障、變流器UPS 報(bào)警、變流器內(nèi)部通信故障、變流器故障跳閘;導(dǎo)致中間事件“機(jī)艙振動(dòng)超限”發(fā)生的基本事件有機(jī)艙振動(dòng)報(bào)警;導(dǎo)致中間事件“發(fā)電機(jī)故障”發(fā)生的基本事件有發(fā)電機(jī)電刷故障、發(fā)電機(jī)冷卻水風(fēng)扇保護(hù)、發(fā)電機(jī)定子避雷器保護(hù)動(dòng)作、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子避雷器保護(hù)動(dòng)作;導(dǎo)致中間事件“變槳系統(tǒng)故障”發(fā)生的基本事件有變槳系統(tǒng)Prifibus通信超時(shí)、風(fēng)輪轉(zhuǎn)速比較出錯(cuò)等。構(gòu)造出多層的故障樹結(jié)構(gòu)模型如圖2 所示,其中UPS 為Uninterruptible Power Supply 的縮寫,即不間斷電源。

圖2 風(fēng)電機(jī)組變槳系統(tǒng)的故障樹

3 實(shí)例

對(duì)某風(fēng)場(chǎng)1#風(fēng)電機(jī)組因各類故障停機(jī)的原因和狀況進(jìn)行分析,統(tǒng)計(jì)了該臺(tái)風(fēng)機(jī)由不同種故障造成停機(jī)的總次數(shù)和造成風(fēng)機(jī)的停機(jī)時(shí)間。按照不同故障現(xiàn)象導(dǎo)致變槳系統(tǒng)故障的概率分配權(quán)重R,R=F×T。其中,F(xiàn) 為停機(jī)故障率,T 為該故障占總故障時(shí)間的比例。

1#風(fēng)電機(jī)組不同故障類型故障率如表1 所示,并利用故障樹模型對(duì)機(jī)組停機(jī)狀況進(jìn)行識(shí)別。

當(dāng)風(fēng)電機(jī)組發(fā)生故障時(shí),只需操作人員按照故障樹理論,參考表1 根據(jù)“頂事件→中間事件→基本事件”的邏輯分析圖2 故障樹上各節(jié)點(diǎn)的狀態(tài)。由于各節(jié)點(diǎn)之間的差異性,其分析方法也有所不同,不過都可以利用故障樹的推理返向推理機(jī)制,對(duì)故障源進(jìn)行排查和修復(fù)。

表1 1#風(fēng)電機(jī)組變槳系統(tǒng)故障發(fā)生種類及頻率

4 結(jié)束語

本文根據(jù)某風(fēng)場(chǎng)某風(fēng)機(jī)變槳系統(tǒng)故障而造成停機(jī)的現(xiàn)象,通過故障樹原理構(gòu)建了相應(yīng)的模型。計(jì)算了各種故障故障發(fā)生的頻率,以及發(fā)生故障時(shí)對(duì)風(fēng)機(jī)造成的影響。按照故障樹推理機(jī)制進(jìn)行驗(yàn)證,考慮各種故障發(fā)生的權(quán)重,按照各個(gè)節(jié)點(diǎn)的檢測(cè)機(jī)制進(jìn)行排查就可以減少檢修時(shí)效,形成一種新的風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)檢管理方案。