買手模式下產品的組織和開發

肖利華 祝軼芳 韓永生 佟仁城

在服裝企業競相模仿的買手模式下,需要用系統化的思維來實現產品開發感性與理性的完美結合。

隨著ZARA在全球的風靡,買手模式也迅速變得熱門,為廣大中國服裝企業競相模仿。在這樣的模式下,應如何進行產品的組織與開發?設計師大多為感性思考者,缺乏理性和系統性思考,只有用一整套系統化思維的工具和方法,才能幫助服裝企業家、管理者和設計總監們理清思路,實現產品設計感性與理性的完美結合。

不提產品開發而是產品的組織與開發,更多的是想強調不要陷入一個常見的誤區—服裝品牌都得做原創性開發。國人常誤以為那些大牌的產品都是原創的,事實上據統計每季那些大牌的原創產品只占10-20%,其余80-90%都是靠“整合”,然后進行改款,融入一些自己品牌獨有的元素,這就是現在業內比較流行的“買手”模式,如ESPRIT、GAP、H&M;、ZARA、美特斯·邦威等快速成長的企業都是采用此模式。“買手”模式可以更好地做到以目標市場、消費者為中心,精益敏捷地滿足其當季需求。

系統規劃產品組織和開發

在產品采版與整合前,必須進行合理規劃,否則很容易給人一盤散沙的感覺,雖然我們期望每款都是精品,但絕不只是單款的概念,而是要求“獨立而不孤立”,款和款之間、色與色之間、面料與面料之間等都要能相互呼應。服裝產品的組織與開發規劃包括主題和波段規劃、色系規劃、大類規劃、面料規劃、價格規劃、成本規劃、生產周期規劃、促銷規劃等。

主題和波段規劃

主題是否明晰并得到全方位詮釋是判斷一個品牌有沒有靈魂的重要標志。有很多機構都會提前幾個月甚至更長時間進行主題、色彩、面料的流行趨勢預測發布。主題需要感性、需要有煽動力,但只有這些還遠遠不夠。設計師們往往只習慣于這種定性的、松散的表達,而這并不利于企業的規范化運作和持續改善,很容易因為人員變動而影響整個品牌的起伏,易過度依賴“強人”體系而陷入被動。由于財務、銷售等統計更多是以月份為統計單位,所以較宜進行相應的轉換。

主題更換,往往意味著櫥窗、POP等都要做相應變化,太頻繁的更換是需要成本的,所以一個主題可能跨數月。服裝行業一般是分春夏、秋冬2個大季,然后細分成春、夏、秋、冬四季,再進一步細分成春一、春二、夏一、夏二等多個波段,每個企業劃分的標準和時間段都不太一樣,譬如由于南方春季較短,有些品牌甚至根本不做春裝。波段與波段之間不宜串行而應有一定的并行,而且每一個波段進一步細分成正價期、季中打折期、季末特價期,并用不同顏色標明。如經過可視化的表達,可讓全體人員很快能達成共識,并及時跟著節拍前進。主題和波段往往有一定的對應關系(以下的色系、大類等既可以按波段去劃分,也可以按月份來劃分,可以較為方便地相互轉換)。

色系規劃

除了品牌主打色外,服裝企業產品組織和開發時還要從下季流行色中選取相關色彩,并且各波段之間的色彩要有一定的延續性,如從淺紫到紫或淺灰到深灰和黑。很多色彩或圖案都取自大自然。如果要選一個非主流的色彩,也一定要給自己、給市場和消費者一個理由,如同主題一樣,說明靈感來源。

不同品牌主打色可能差異很大,如黑色系列、藍白系列、黑白紅系列。而且各季本身主打色也有所不同,如春季一般粉紅色、綠色、黃綠色、黃色、銀色等比較流行;夏季是白色、深黃色、藍色、濃綠色等;秋季是淺白色、朱紅色、橙色、咖啡色、紫色等;冬季則是白色、紅色、金色、黑色、深藍等。如主題規劃一樣,色系規劃也需進行相應的規范化轉換。當然這個色系比例只能供買手和設計師采版和開發時參考用,細節執行時可動態調整。

大類規劃

作大類規劃時要注意品種的寬度和深度,品種的寬度是指品種的范圍,品種種類越多,品種的范圍越寬。品種的深度是指一個特定的品種之內提供給消費者選擇的多少。買手必須在品種的深度與寬度之間找到一個合適的平衡點,在最大限度地滿足消費者有一定挑選空間的同時又能保證資金和庫存的高效周轉。經典或傳統的品牌適合窄而深的策略,而面向年輕人的時尚品牌則宜采用寬而淺的策略。

大類規劃除了與該品牌的拳頭大類產品有關外,還與各大類產品適銷季節密切相關,還要注意整個上下身的搭配和調整。

面料規劃

針對開發大類產品所采用的面料及需求量,可推算出所需面料比例(分針織、梭織、毛織、牛仔等)。

價格規劃

不同大類的產品所用面料不同,價格不同。同一種面料不同季節不同款面輔料用量不同,所以價格也會有一定差距。同樣是T恤,秋冬的要比春夏的要貴,而有些是全季或單季產品,如短裙只有春夏、羽絨只有秋冬,而套頭衫則無季節區分。

成本規劃

成本價格與產品零售價相關性比較大。與前面價格規劃一樣,成本規劃也與季節有關。但同樣一件衣服同樣的成本由于加價率不一樣零售價也會相去甚遠,如一般品牌加價率在3-7倍之間,而比較強勢的品牌會上十倍甚至更多。

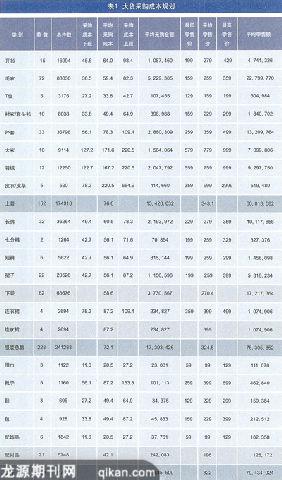

針對大類的成本計劃做出來后,要結合開發計劃進行采購成本等預算,如表1所示。

生產周期規劃

生產周期規劃主要是為了對整個體系有把握快速響應,尤其是后期翻單。不同類型的產品由于工藝相差比較大,加工周期也會有一定差異,不能一刀切。針對那些款式簡單、無繡花、無印花、無訂珠、面料為現貨的情況可最快響應。針對那些款式復雜、含電腦機、手工等工藝、面料為現貨則周期相對較長,所以買手在采版時就要注意有所篩選。對那些追單周期較長的首批下單時可適當加大量,對那些追單周期較短的則可保守一些等市場反饋信息回來后再追單也來得及。

促銷規劃

看上去促銷似乎與產品的組織與開發相關性不大,在產品組織與開發階段忽視整體規劃也恰恰是大多數服裝企業所犯的最大毛病之一。因為促銷期間往往是銷量倍增,但如果不提前準備足夠的貨源,到時就很容易彈盡糧絕或者達不到預期的促銷效果。必須在促銷前準備足夠的貨品,而前提除了正確的配送外,再前一個環節就是要組織和開發了足夠的款式。

前面提到的各波段內部還進一步劃分為正價期、季中打折期、季末特價期。要作好相關準備,尤其是新舊貨換季時,不要季中發現那些滯銷款仍舍不得處理,到季末再打折甩賣,看似合算,實則虧本。一是因為后期大幅降價打折的比例加大,二是因為過季舊貨賣不掉要清理又會影響下一波段的新品正價銷售,很容易陷入每個季度都在清理上季庫存而影響當季正價銷售的惡性循環。

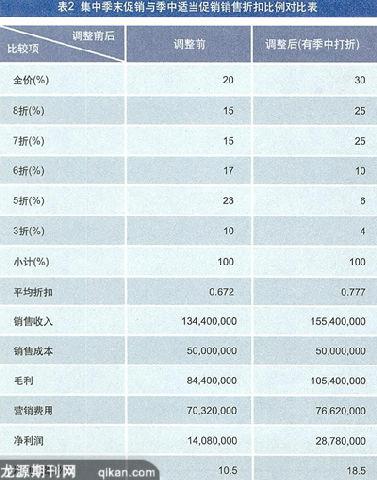

以年產銷量100萬件的一個中小服裝企業為例,平均1,000款,每款生產1,000件(包括不同尺碼和顏色),平均生產成本50元/件,零售價200元/件,營銷費用中固定費用為3000萬,變動費用比例為30%。雖然看上去折扣上升幅度不大,與零售價相比只提升了10.5%,但銷售收入從1.34億上升到1.55億,上升15.6%,毛利從8440萬上升到1.054億,上升24.9%,凈利潤卻從1408萬上升到2878萬,上升了104.4%,凈利潤率從10.5%提升到了18.5%,上升了76.8%(如表2所示)。根據上述分析,如果新品上市1-2周發現銷路不太好,建議馬上采取措施相對高折扣進行銷售以防止形成新庫存。

另外,促銷計劃還須結合一些重大營銷事件,如元旦、春節、十一黃金周、國慶、圣誕等重大節日前必須作好充分準備,其他如品牌周年慶、商場周年慶、開店周年慶等都可充分利用起來,必須提前發運保證店面有足夠的貨品(如圖1所示)。