中原城市群城鄉一體化程度測算與建設途徑

摘要:城鄉一體化是中原城市群建設的重要內容之一。文章選取衡量包括城市化水平、二元對比系數、城鄉居民收入差異系數、城鄉居民恩格爾系數的差異程度等四項城鄉二元經濟社會結構程度評價指標,判斷中原城市群城鄉一體化的實現程度,分析得出目前中原城市群城鄉一體化水平總體上處于二元結構向城鄉一體化過渡前期。

關鍵詞:中原城市群;城鄉一體化;評價指標

城鄉一體化思想萌芽早在19世紀已經存在,馬克思、恩格斯基于人類社會發展的立場,提出“消滅城鄉差別”,達到“城鄉融合”。明確提出“城鄉一體化”的是我國的學者,它源于我國典型的“二元社會”格局,因而對城鄉一體化的論述也就圍繞著城、鄉兩個系統的經濟、社會等方面展開。從城鄉融合的角度來看,城鄉一體化是指城市和鄉村的兩個不同特質的經濟社會單元和人類聚落空間,在一個相互依存的區域范圍內謀求融合發展、協調共生的過程。城鄉一體化是中原城市群建設的重要內容之一,其發展程度研究對于中原城市群地區的持續發展有著特別重要的意義。

一、中原城市群城鄉一體化實現程度測算指標與方法

中原城市群是以省會鄭州為中心,包括洛陽、開封、新鄉、焦作、許昌、平頂山、漯河、濟源在內共9個省轄市,下轄14個縣級市、34個縣城、374個建制鎮。中原城市群城市體系在空間結構上分為3個層次:第1層次是鄭州都市圈;第2層次是以鄭州都市圈為中心,以洛陽為次中心,開封、新鄉、焦作、許昌、平頂山、漯河、濟源等城市為節點,構筑成中原城市群緊密聯系圈;第3層次為外圍帶和輻射區。中原城市群是我國中部地區城鎮最為密集的地區,本區設市城市數量約占全省城市總數的60%,431座城市和建制鎮分布密度為7.3座/103km2,是全省平均水平的1.4倍。土地面積5.87萬平方公里,人口3900多萬,分別占全省土地面積和總人口的35.1%和40.4%。

(一)指標的構建

我國城鄉一體化是針對二元結構矛盾突出而提出來的,它是城鄉二元結構的對立物,城鄉一體化的實現過程也就是城鄉二元社會解構的過程。迄今為止的發展經濟學理論,沒有提供這樣一個較為全面的指標評價體系,但是一些學者運用二元結構理論進行的實證研究,為這一指標的建立提供了參考。這些指標包括:不同部門的勞動生產率、產業平均利潤率、城鄉間物資流信息流狀況、三次產業構成比重、城市化水平、城鄉居民收入差異等。這些指標間存在著事實上的因果關系,因此,要對二元經濟社會結構程度進行衡量就需要建立一個相對完整的評價指標。其中最能反映城鄉二元經濟社會結構程度的指標是作為“結果指標”的城鄉居民收入差異和城鄉居民恩格爾系數差異,而與這兩個指標關聯度最高的,則是勞動生產率。因此,選擇了城市化水平、二元對比系數、城鄉居民收入差異系數、城鄉居民恩格爾系數差異度對中原城市群城鄉二元經濟結構進行定量分析,從而判斷城鄉一體化的實現程度。

1、城市化水平

城市化水平,反映城鎮發展對區域人口、區域空間結構的改變以及對區域經濟發展的影響,用U來表示:

U=城鎮人口數/總人口數×100%

區域城市化水平超越50%以后,區域社會由傳統社會步入現代社會,開始向城鄉融合即城鄉一體化方向邁進才有實現的可能。

2、二元對比系數

二元對比系數,也叫二元勞動生產率差異系數,反映城鄉經濟一體化程度,也反映了城鄉二元結構的總體水平,主要反映農業和非農業兩部門勞動生產率的差異,用L來表示:

L=農業比較勞動生產率/非農業比較勞動生產率×100%

一般情況下,二元對比系數越小,兩部門的差別越大,二元結構越明顯。

3、城鄉居民收入差異系數

反映城鄉居民收入水平的差距,也反映城鄉居民生活水平的差異,用I來表示:

I=農村居民家庭人均純收入/城鎮居民家庭人均可支配收入×100%

城鄉居民收入差異系數越小,城鄉居民收入差距越大,二元結構越明顯。

4、城鄉居民恩格爾系數的差異度

反映城鄉居民生活質量的差異,體現了社會一體化的程度,用E來表示:

E=農村居民恩格爾系數-城鎮居民家庭恩格爾系數

(二)分析方法

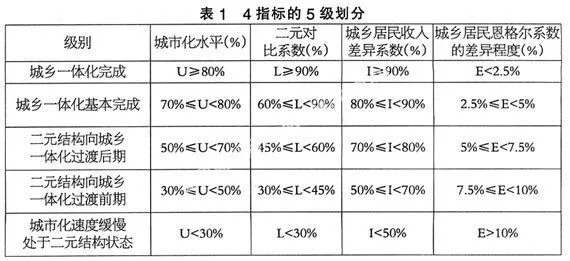

城鄉一體化是城市化水平發展的最高階段,它只有階段目標而沒有終極目標。根據有關學者的研究成果及世界城市化實踐,結合測度城鄉二元結構程度各指標的實際意義,將各指標的運行狀態分為5個區間,具體見表1。

二、中原城市群城鄉一體化發展程度測算與分析

(一)中原城市群4指標測算

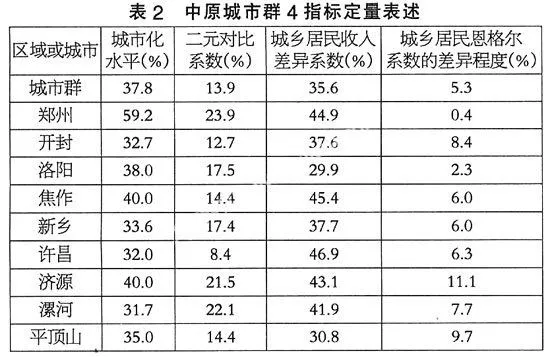

通過計算,中原城市群整體以及所含城市的城市化水平、二元對比系數、城鄉居民收入差異系數、城鄉居民恩格爾系數差異程度的具體結果見表2。

(二)基于4大指標的中原城市群城鄉一體化實現程度分析

通過以上的數據分析可以看出,中原城市群城鄉一體化的水平總體上處于二元結構向一體化過渡前期,處于城鄉一體化發展的第4級。中原城市群城鄉一體化水平地域差異顯著,城鄉一體化實現程度呈現出由西北向東南遞減的區域分布規律。城鄉一體化實現程度計算結果顯示核心城市鄭州的城鄉一體化水平最高,遙遙領先;焦作位于第二,其他城市依次降低,具體如下:第一,鄭州城鄉一體化水平總體來說是最高的。其中城市化水平是59.2%,U>50%,城市化發展速度較快。整個中原城市群平均水平37.8%,總體發展速度較慢。鄭州以外的其他8個城市城市化水平基本上都在30-40%之間,最高的是焦作和濟源;最低的是開封和漯河,發展速度都是很緩慢的,城市化率比較低。第二,中原城市群城鄉二元經濟結構很明顯。二元對比系數最高的鄭州,高于中原城市群平均水平10個百分點,最低的許昌和開封分別則低于平均水平5.5個百分點和1.2個百分點。其他城市二元對比系數基本上都在20%左右徘徊,總體上相差不大。第三,城鄉居民收入差異系數中,中原城市群這9個城市沒有一個高于或低于中原城市群平均水平10個百分點的,城鄉居民收入差距基本上處于同一層次。鄭州還低于焦作0.5個百分點,其中存在著很多原因,最主要的就是農村剩余勞動力向城市的轉移。中原城市群幾個城市城鄉居民收入差異系數都在50%以下,也就是說農村居民人均純收入還不到城鎮居民人均可支配收入的一半,還處于二元結構狀態,城鄉居民收入差距很大。第四,城鄉居民恩格爾系數差異度中,所得數據差異性較明顯。最低的鄭州0.4%,其次是洛陽2.3%,這兩個城市城鄉居民恩格爾系數差異度都低于2.5%,城鄉居民生活基本上一致。其他城市都高于5%,最高的濟源甚至達到了11.1%,這說明除鄭州和洛陽以外的其他城市城鄉居民生活質量存在著較大差異。中原城市群城鄉居民恩格爾系數差異度平均水平是5.3%,整個中原城市群城鄉居民生活質量差異也比較大。

整體上看,中原城市群的城鄉一體化水平東北部地區的鄭州、洛陽、焦作、新鄉等地區較高,東部地區的開封等地較低。

三、促進中原城市群城鄉一體化措施

(一)強化城鎮人口集聚,著力提高城市化水平,探求區域科學發展道路

強化城鎮人口聚集,努力做大中心城市規模,吸引農村人口向城市轉移。同時要結合實際,因地制宜,加強重點鎮的建設和發展,完善教育、醫療等公共服務設施,提高輻射帶動能力。農村勞動力的轉移應該在保障勞動力就業的基礎上,在相關政策的推動下,有計劃地引導農村人口向城鎮轉移。提高城市化水平要重點加強重點鎮的建設和發展,完善公共服務設施,提高城鎮社會綜合服務能力。在城市化水平提高的基礎上,在綜合發展思想的指導下,探求區域科學發展道路。

(二)調整城鄉二元經濟結構,實現城鄉經濟協調發展

對農業結構進行戰略性調整,全面提升農產品品質,優化區域和城鄉結構,實現農業的可持續發展。立足于農業的長遠發展,促進中原城市群農業產業結構向多元化、高級化的現代結構轉變。架起農戶和市場之間的橋梁,增強中原城市群農產品的競爭力,從而促進農村經濟的繁榮。

(三)設立統籌城鄉綜合配套改革試驗區,以點代面,縮小城鄉差距

中原城市群實現城鄉一體化,可以借鑒國內外先進的經驗,建立試點城市。為了促進中原城市群乃至整個河南省城鄉一體化的發展,選擇經濟發展較快,工業比重較大,財政保障能力較強,城鎮化率較高的區域作為試點,為整個中原城市群城鄉一體化的實現開創一條新路。

(四)加大以工補農、城市反哺農業力度,加大農村區域投入

河南省基本情況是兩“大”(農業大省、人口大省),這也是中原城市群深化發展的最大制約因素。農民占了絕大多數,人民總體生活水平相對較低。為了統籌城鄉發展,避免快速城市化過程中所產生一系列問題,要加大農村尤其是郊區的投資力度。大力改善農村的基礎設施,發展特色農產品加工工業,加大農民種田補貼、子女受教育費用補貼等各項補貼的力度,健全農村醫療保險制度,提高農村的整體水平,縮小城鄉差距。響應中央號召,積極建設社會主義新農村,待條件成熟以后,及時升格為新的城鎮。

(五)完善政府規劃工作,制定城鄉統一規劃

城鎮和鄉村在區域發展中是一個整體,在城鄉統籌發展中更是如此。政府在制定城鄉規劃的工作中時,要把城鄉規劃作為一個整體來看待,絕對不能分割對待。在規劃工作中,要對城鎮和鄉村有區別地制定規劃目標。城鄉統一規劃,還需要在實施層面上有機協調,整體推進,加強反饋,建立新時期政府領導政績考評指標,實現城鄉統籌發展目標。

參考文獻:

1、楊玲.國內外城鄉一體化理論探討與思考[J].經濟理