民俗“旋鼓舞”校本課程的開發研究

一、“旋鼓舞”簡介

旋鼓舞,就是羊皮鼓舞,當地群眾稱之為旋鼓,即一群群粗壯英武的男子漢敲擊著“九連環”的羊皮鼓,排著長隊圍場邊跑邊鼓,邊鼓邊舞,鼓舞結合,舞姿活潑瀟灑,鼓點歡快熱烈。

羊皮鼓,是用直徑0.5m左右近似桃形的鋼圈蒙上羊皮做成,鼓面中心畫有太極八卦圖,大有一錘定乾坤之勢。手柄下有3個直徑約12cm的鋼環,每個鋼環上套著3個(共9個)直徑約3cm的小鋼圈,叫作“九頁環”或“九連環”,敲起鼓來配以“嚓嚓”的音響。最獨特的是鼓錘不是木制的,而是用40cm左右長的數股軟柳條為芯,外用色彩毛線纏制而成,線頭打結為錘,使其甩打更有力度和彈性,擊打時聲震數十里。旋鼓開始有許許多多的套路,各個套路的擊鼓點、節拍和步伐各不相同。

時而鼓鑼交替各敲兩點,邁步前進,中間隊列組成球狀,外邊單列側身橫躍,交叉變換隊形,歡快悠樂,此叫“獅子滾繡球”;時而三列縱隊跳躍上前,中隊旋成球,兩側隊猶龍翻騰,鼓擊五響,九頁環兩響,此叫“二龍戲珠”;時而鼓擊7響,隊列“S”形的旋舞,此叫“煙霧纏山”。鼓聲從一響直至十一響,步伐隊列變換出奇,組合成各種不同的套路和名稱。還有“十字梅花”、“入門九星”、“齊王亂點兵”、“白馬分鬃”、“太子游四門”、“蛇蛻皮”、“九連環”等等。每換一個套路,都由領隊的“鼓頭”用鼓聲點示,隨著套路的變化,步伐也隨之變化,有時縱跳,有時橫跨,有時左右踮步,有時坐馬式狂奔,剽悍莽撞,粗獷勇猛。但莽而不亂,粗而不野,鼓手們從不踩到別人,安全無恙,隊列井然有序。鼓聲雄渾有力,錯落有致。開展貼近課堂教學的民俗體育運動項目——“旋鼓”,既開闊了學生的學習視野,又不需要大量經費開支,不但提高了學生的課堂練習興趣,又激發了學生手腦并用、思維想象和創造力,營造了課堂練習的良好氛圍和集體榮譽感。

旋鼓作為民俗傳統項目,同樣以身體練習為基本手段,具有增強體質、娛樂身心、陶冶性情的效果。教學中練習者可以通過與同伴的默契配合,結合鼓聲,融入走、跑、跳、吶喊助威等練習動作,使“旋鼓舞”活靈活現,學生練習虎虎生威。通過“旋鼓”發揚學生良好的團結合作精神,展示共同進取的精神面貌,同時突出了對學生們熱愛家鄉的思想教育,使旋鼓這一民間藝術得以繼承和發揚光大。

二、開展條件

我校旋鼓舞校本課程的參與人員及學習環境。

1.學習對象

初一、初二、初三年級所有男生。

2.授課教師

我校體育教師3人。

3.學生情況

我校有28個教學班,男生800余人,每年我們在端午節前安排8~10個課時進行教學,學生由于有表演任務,學習起來積極性非常高,一方面鍛煉了身體,另一方面又陶冶了情操,對學生的身心健康起到了很好的促進作用。

4.場地器材環境

旋鼓舞的教學不受場地的限制,只要有一塊籃球場地大小的平地就能開展,鼓幾乎每家每戶都有,因此開展起來十分方便。

5.氣候條件

由于我們地處西北,氣候比較寒冷,因此開展的最佳時間為每年農歷4-5月份。

三、課程設計思路

1.學習主題

旋鼓舞:旋鼓舞,就是羊皮鼓舞,當地群眾稱之為旋鼓,即一群群學生敲擊著“九連環”的羊皮鼓,排著長隊圍場地邊跑邊鼓,邊鼓邊舞,鼓舞結合,舞姿活潑瀟灑,鼓點歡快熱烈。

2.重點

激發和保持學生對旋鼓舞的運動興趣。

3.難點

滿足不同年級、不同學生的表演需要。

四、“旋鼓舞”的教學計劃

1.教學目標

通過旋鼓舞的教學,學生能基本了解開展“旋鼓”活動的意義,學會使用基本動作和套路進行提練、編排、創新。提高學生的靈敏、速度、協調等身體素質,培養“體育來源于生活,生活少不了體育”的終身體育觀念。

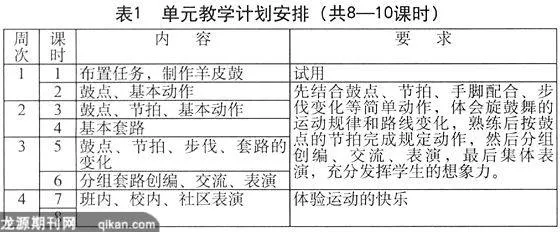

2.教學內容(表1)

3.教學過程

第一階段:介紹制作羊皮鼓的方法。

學生課外收集材料,自己和家長配合制作羊皮鼓、鼓錘。學生對制作的羊皮鼓、鼓錘進行自評、互評,并進行試用,然后加以改進完善(課堂教學1課時)。

第二階段:全面學習技術階段。

1)學習敲鼓點。讓學生從一響直敲到十二響,要求敲一響,搖一下九頁環,敲二響搖二下九頁環,以后依次;全班鼓聲、九頁環的聲音要整齊劃一。

2)學習基本動作。包括縱跳、橫跨、馬步、仆步、踮步、跑跳步、上、下、左、右擊鼓、轉身擊鼓、亮鼓面、轉鼓、翻鼓、搖鼓錘等。

3)學習隊形變化。包括圓形、“十”字形、“8”字形、“蝸牛”形、“S”形、正方形、二列縱隊變四列縱隊等。

4)學習基本套路。“二龍戲珠”、“獅子滾繡球”、“太子游四門”、“九連環”等(課堂教學可根據實際情況調整為5—6課時)。

第三階段:利用已掌握的動作套路進行表演。(或創新套路表演)

班內、年級、校內、社區等地表演,即學生展示技能階段(課堂教學可根據學生情況調整為2—3課時)。

4.教學評價

1)在組織課堂教學過程中,可進行師生互評、學生自評,以及鼓勵性、進步性、總結性評價等。

2)對在活動中學生創編、改進的套路、動作,進行鼓勵性評價,并幫助學生把所編的套路合理化、規范化。

3)根據旋鼓的特點可設置“創新能手”、“最佳表演獎”、“鼓勵進步獎”、“團結合作獎”、“精神文明獎”。

在我校的旋鼓舞校本課程建設中,筆者結合本地區“端午節”期間旋鼓的風俗習慣,吸取旋鼓本身健身效果好、趣味性強、易于開展、適于集體參與、共同配合等特點,對旋鼓動作及套路進行大膽的改編和創新,使它更適合初中學生表演,極大地激發了學生參與課堂、投入鍛煉的濃厚興趣。每一次課上,學生們都會認真地練習,互相學習,取長補短,共同提高。使全班的旋鼓動作及套路更具層次性、多變性、觀賞性。通過兩年多的教學,旋鼓的基本技術已被我校大多數學生所掌握,教學效果顯著。通過這一校本課程的開發,使這一民間藝術得以繼承和發揚光大。