風險管理措施在內科護理中的實施效果觀察

邢強強即墨市人民醫院,山東即墨 266200

風險管理措施在內科護理中的實施效果觀察

邢強強

即墨市人民醫院,山東即墨266200

目的探討內科護理中實施風險管理措施的效果。方法選擇在該院內科住院治療的患者439例和該院內科護理工作人員43例為對象,觀察實施風險管理前后護理人員的護理風險意識,評價護理質量,記錄護理風險事件的發生率。結果護理人員風險管理知識、風險管理態度、風險管理行為、服務態度與意識、溝通意識和應急意識與能力評分實施風險管理前后比較差異非常明顯(t=5.186、5.323、4.978、5.004、4.806、4.517,P<0.01);實施風險管理后護理風險事件的發生率和投訴率分別為2.63%和0.44%,與實施風險管理前的10.43%和3.79%比較差異明顯(χ2=9.471和4.582,P<0.01和<0.05);基礎護理、特或一級護理、消毒隔離、護理文書、病房管理和健康教育維度護理質量評分實施風險管理前后比較差異非常明顯 (t=5.371、4.972、4.683、4.715、4.889、5.517,P<0.01)。結論內科護理中實施風險管理能顯著改善護理人員的風險意識,降低護理風險事件的發生率和投訴率,提高護理質量。

風險管理;內科護理;護理風險意識;護理風險事件;護理質量

[Abstract]Objective To study the effect of the implementation of risk management measure in the medical nursing.Methods 439 cases of inpatients in the department of medical of our hospital and 43 cases of nursing staff in the department of medicine of our hospital were semi-randomly selected as the objects,the nursing risk awareness of the nursing staff before and after the implementation of risk management was observed,the nursing quality was evaluated and the incidence rate of nursing risk events was recorded.Results The differences in the risk management knowledge,risk management attitude,risk management conduction,service attitude and awareness,communication awareness,emergency awareness and ability score before and after the implementation of risk management of the nursing staff were extremely obvious,(t=5.186,5.323,4.978,5.004,4.806,4.517,P<0.01),the differences in the incidence rate and claims rate of nursing risk events after and before the implementation of risk management were obvious by comparison,(2.63%,0.44%vs 10.43%,3.79%),(χ2=9.471 and 4.582,P<0.01 and<0.05),the differences in the basic nursing,special nursing and first class nursing,disinfection and isolation,nursing documentation,ward management and health education and nursing quality score before and after the implementation of risk management were extremely obvious by comparison,(t=5.371,4.972,4.683,4.715,4.889,5.517,P<0.01). Conclusion The implementation of risk management in the medical nursing can obviously improve the risk awareness of nursing staff,reduce the incidence rate and claims rate of nursing risk events and improve the nursing quality.

[Key words]Risk management;Medical nursing;Nursing risk awareness;Nursing risk event;Nursing quality

內科住院患者一方面病情較為復雜,病程進展較快,稍有護理不當就可能引起病情惡化,出現各種風險事件;另外一方面內科住院病人多為慢性疾病患者,治療周期較長且伴有一定程度的不良情緒,對護理的滿意度差,容易引發醫護患糾紛[1]。一旦發生護理風險事件或護理糾紛,在影響患者的健康的同時也對醫療服務工作的正常開展造成巨大的不良影響。護理風險是指可能會發生的護理危險,具有與護理行為相隨、難以預測及后果嚴重等特點[2]。探討有效的護理管理措施以提高護理質量,降低護理風險的發生率是廣大同仁共同關心的問題,一直是護理管理研究的熱點課題。該文特以43例內科護理工作人員和439例內科住院患者為對象,探討風險管理措施在內科護理中的實施效果,旨在為提高內科護理質量,為降低護理風險事件的發生提供參考,現報道如下。

1 資料與方法

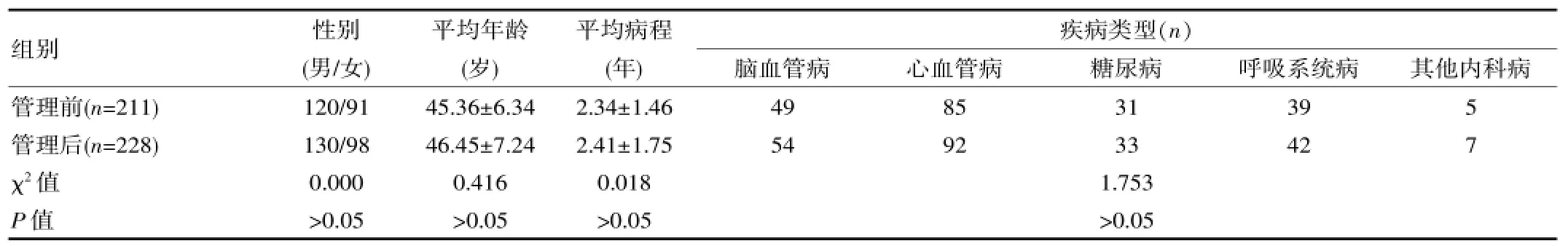

1.1一般資料

選擇該院內科護理人員43例和2013年2月—2015年6月在該院內科住院治療的患者439例為研究組對象。43例護理人員中,均為女性,年齡22~41歲,平均(31.64±5.33)歲;本科及以上的28例,大專及以下的25例;主管護師8例,護師11例,護士24例。病例資料從該院病例資料庫中抽取,實施護理風險管理前(2013 年1月—2013年12月)抽取211例,實施風險管理后(2014年1月—2015年6月)抽取228例。納入標準:①18≤年齡≤75歲;②住院時間≥5 d;③完成該研究中相關調查項目。排除標準:①有精神疾病或精神疾病史者;②有嚴重意識功能障礙者;③有明顯的認知功能障礙者。兩組患者的一般資料匹配較好,性別構成、平均年齡、平均病程和疾病類型方面比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性,見表1。

1.2方法

實施護理風險管理前進行常規護理管理,護理風險管理的措施概述為:①成立以護士長、科室組長和部分帶教老師為核心成員的內科護理風險管理小組,負責對風險因素進行分析、管理措施、制定和執行監督和效果評價;②通過文獻分析法、經驗總結法等分析內科護理風險發生的因素,通過分析認為護理人員風險意識缺乏、專業知識不扎實、醫療設施安全隱患、護患溝通效果不良、管理制度執行度不高及工作流程不完善是護理風險發生的危險因素;③加強對護理人員醫療法律法規知識、職業技能、溝通技巧、應急能力的培訓,提高護理人員的業務素養,明確護理人員的職權;④在走廊、病床設置護欄,洗手間按裝扶手,病區設置醒目警示牌等;改善患者的住院環境,確保病室空氣新鮮,定期進行空氣消毒,為患者提供舒適的病房環境;⑤加強用藥風險管理(如2名護士共同配藥,核實病情等)、完善交流機制增進護患溝通和加強基礎護理,完善工作流程管理,嚴防并發癥及護理風險事件的發生;⑥制定護理風險應急預案,加強對已發生的護理風險事件的管理;⑦規范關鍵過程管理,做好重點時段護理風險管理,如規范節假日、夜間、午間、交接班時等特殊時段的護理工作;⑧建立并完善監督機制和獎懲機制,確保相關措施嚴格執行。

1.3觀察指標

①護理人員的護理風險意識:風險管理小組設計問卷,問卷包括風險管理知識、風險管理態度、風險管理行為、服務意識、溝通意識和應急意識與能力6個維度共70個項目,每個維度均采用百分制計分,護理部與風險管理小組每月進行1次評價,年終計算綜合得分;②計量實施風險管理前后護理風險事件的發生率和投訴事件;③護理質量:風險管理小組根據護理部制定的內科護理質量考核病變,自擬護理質量評定表,包括基礎護理、特或一級護理、消毒隔離、護理文書、病房管理和健康教育6個維度,由風險管理小組和護理部共同評價。

1.4統計方法

采用SPSS18.0統計學軟進行數據統計處理,護理風險意識指標、護理質量指標以計量資料采用均數±標準差(±s)表示,兩計量資料比較t檢驗;護理風險事件發生率以計數資料用(%)表示,兩計數資料比較χ2檢驗,P<0.05時差異有統計學意義。

2 結果

2.1實施風險管理前后護理人員的風險意識評分比較

實施風險管理措施后,護理人員的風險意識明顯提高,風險管理知識、風險管理態度、風險管理行為、服務態度與意識、溝通意識和應急意識與能力實施風險管理前比較差異有統計學意義(P<0.01),見表2。

表1 兩組患者的一般資料比較

表2 實施風險管理前后護理人員的風險意識評分比較[(±s),分]

表2 實施風險管理前后護理人員的風險意識評分比較[(±s),分]

管理后(n=43)管理前(n=43)t值P值組別93.86±2.42 80.34±3.36 5.186 <0.01風險管理知識96.48±2.36 83.74±3.63 5.323 <0.01風險管理態度92.38±2.64 81.71±3.23 4.978 <0.01風險管理行為91.79±1.83 82.44±3.36 5.004 <0.01服務態度與意識92.36±2.05 81.44±3.27 4.806 <0.01 90.48±2.29 80.49±3.82 4.517 <0.01溝通意識 應急意識與能力

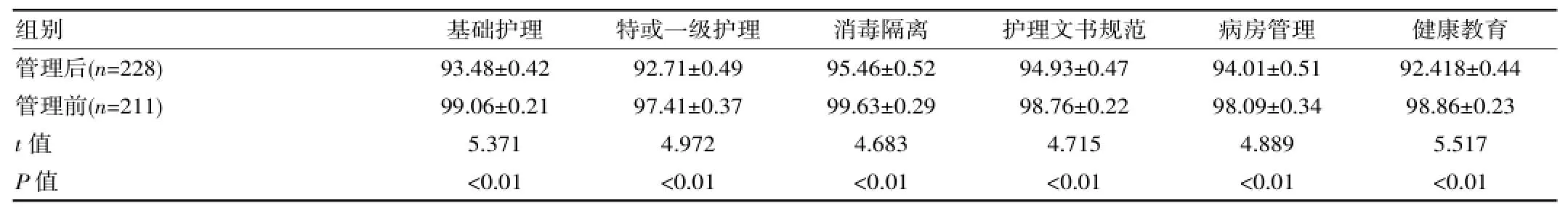

表3 實施風險管理前后護理質量評分比較[(±s),分]

表3 實施風險管理前后護理質量評分比較[(±s),分]

管理后(n=228)管理前(n=211)t值P值組別93.48±0.42 99.06±0.21 5.371 <0.01基礎護理92.71±0.49 97.41±0.37 4.972 <0.01特或一級護理95.46±0.52 99.63±0.29 4.683 <0.01消毒隔離94.93±0.47 98.76±0.22 4.715 <0.01護理文書規范94.01±0.51 98.09±0.34 4.889 <0.01 92.418±0.44 98.86±0.23 5.517 <0.01病房管理 健康教育

2.2實施風險管理前后護理風險事件發生率和投訴率比較

實施護理風險管理后,發生護理風險事件6起(違規操作、給藥問題、態度問題、護理文書書寫問題、跌倒、壓瘡各1例),發生率2.63%,1例投訴,投訴率0.44%;實施風險管理前發生護理風險事件22起(違規操作4例、給藥問題3例、態度問題4例、護理文書書寫問題6例、跌倒3例、壓瘡2例),發生率10.43%,投訴8例,投訴率3.79%,護理風險事件發生率和投訴率實施風險管理前后比較差異有統計學意義(χ2=9.471和4.582,P<0.01或<0.05)。

2.3實施風險管理前后護理質量評分比較

實施風險管理后,基礎護理、特或一級護理、消毒隔離、護理文書、病房管理和健康教育維度評分明顯提高,與實施風險管理前比較差異有統計學意義(P<0.01),見表3。

3 討論

近年來隨著人們生活文化水平的提高,人們的法制觀念和自我保護意識增強,其對醫療服務質量的需求也隨之提高,醫療護理工作人員所需要承擔的風險也逐漸加大,對于比較容易發生護理風險事件的內科病房,相關醫護人員所承擔的風險更為突出[3-4]。一旦發生護理風險事件,不僅影響了患者的健康和生活質量,如果處理不妥,極容易引發護患糾紛,影響醫療機構的聲譽,同時對醫療服務工作的正常開展也有不利的影響[5]。因而,采取有效的護理管理措施,對護理風險事件進行有效的預防、控制與管理,降低護理風險事件的發生率,是目前護理管理工作中一個重要的課題。

護理風險是指可能會發生的護理危險,護理風險管理是指管理層通過有組織、有系統地對患者、護理工作人員及探視者可能產生的傷害的風險進行識別、評估,分析潛在護理風險因素,針對風險因素采取相應的控制措施進行處理的過程,包括風險識別、分析、處理和控制四個環節[6]。有研究顯示:“產生護理風險的原因通常包括患者本身因素、疾病自然轉歸因素、現有技術設備及人員認知的局限性、醫療設備等多方面,具有與護理行為相隨、難以預測、難以防范及后果嚴重等幾方面的特點”[7-8]。

該研究分析結果認為,內科病房發生護理風險與護理人員風險意識缺乏、專業知識不扎實、醫療設施安全隱患、護患溝通效果不良、管理制度執行度不高及工作流程不完善等因素有關,針對這些相關因素,我們通過加強對護理人員業務素養及醫療法律法規知識的培訓、優化環境管理、加強基礎護理管理、制定護理風險應急預案、規范關鍵過程管理,做好重點時段護理風險管理并建立并完善監督機制和獎懲機制,實施護理風險管理。

該組觀察結果顯示,內科護理中實施風險管理能顯著改善護理人員的風險意識,降低護理風險事件的發生率和投訴率,提高護理質量。其原因是:①護理風險管理針對護理風險事件的危險因素對護士展開培訓,提高了護理人員的業務素養及識別風險的能力,增強了對護理風險事件的應急能力,從而降低了護理風險的發生率;②風險管理措施強調增進護患交流,建立了良好的護患關系,在護理風險事件發生后能及時處理,盡可能提供患者所需要的幫助,降低了投訴率;③風險管理措施強調加強基礎護理,規范過程管理,加強全面管理和注重重點管理,在相應的鼓勵、約束機制的作用下,提高了護理質量。

[1]陳花棉.心血管內科重癥患者的護理風險管理[J].護士進修雜志,2013,28(13):1203-1204.

[2]仲潔明,李為春,陳玨.呼吸內科住院患者夜間護理風險的分析與對策[J].實用臨床醫藥雜志,2014,18(24):168-169.

[3]陳春麗,楊婉娜,張麗明.風險管理在呼吸內科病房護理管理中的應用效果[J].國際護理學雜志,2013,32(3):545-547.

[4]易靜,汪丹,葉秋麗.風險管理對醫院門診護理風險事件發生率及護理滿意度的影響[J].國際護理學雜志,2014,33(7):1821-1823.

[5]劉憶光,邵淑芳.護理風險干預在護理安全管理中的應用效果[J].護理研究,2013,27(5):1525-1526.

[6]吳正奇,李歡.風險事件危險因素調查評估及防范監測量表應用研究[J].護理研究,2013,27(10):3289-3290.

[7]李迎春.內科護理風險因素調查及管理對策[J].中國實用護理雜志,2010,26(6):59-60.

[8]翟英芬,韓艷茹.心血管內科護理中危險因素分析及防范對策[J].湖南中醫藥大學學報,2013,33(10):70.

Effect Observation on the Implementation of Risk Management Measure in the Medical Nursing

XIANG Qiang-qiang

Jimo People's Hospital,Jimo,Shandong Province,266200 China

R473.5

A

1672-5654(2016)04(c)-0140-04

10.16659/j.cnki.1672-5654.2016.12.140

邢強強(1971-),女,山東即墨人,本科,副主任護師,主要從事內科臨床護理及科研教學工作。

2016-01-22)