高校教師教育技術素養提升策略探索

史先紅 馬秀麟

【摘要】在信息時代,教師教育技術素養的高低,直接關系到素質教育、創新教育的成敗,因此提升高校教師的教育技術 素養顯得非常重要。在借鑒前人及同行研究成果的基礎上,提出了一個高校教師教育技術素養提升策略模式,分別從加大高校 教學資源建設力度、進行教育技術培訓、創設教師教育技術素養跟蹤評價平臺進行跟蹤評價、建立提高高校教師教育技術素養 的長效保障機制等角度進行了探索。

【關鍵詞】高校教師;教育技術素養;提升策略

【中圖分類號】G40-057 【文獻標識碼】A 【論文編號】1009—8097(2009)01—0068—04

引言

信息技術的發展,促使現代社會步入知識經濟時代,迫 切需要社會成員不斷更新自己的知識結構,提高多方面的適 應能力和創新能力。作為人才培養機構的高校,承擔著為社 會培養高素質人才的社會重任,其教師的業務水平、教學能 力將直接關系著人才培養的成敗。在國家強調教學質量的大 背景下,教育部把教師的專業能力發展作為教師培養的重要 內容,提出了教師的教育技術能力標準。因此,教師的教育 技術能力如何?高校教師教育技術素養的內涵是什么,與中 小學教師的教育技術能力標準有什么不同?如何才能提高教 師的教育技術素養成為當前教育研究的重要內容。

一 高校教師教育技術素養的特點與現狀

1教師教育技術素養的相關研究

《中國教育技術標準》對技術素養是這樣解釋的:技術 素養是指一個人對與技術相關的知識和方法的掌握、運用以 及評價的總體水平。它包括對技術的基本知識和基本技能的 掌握,運用技術解決問題的能力,以及對技術的意識、態度 和社會責任的理解。它包括:知識要素、能力要素和情意要 素等內容。與此同時,《中國教育技術標準》還對教師教育技 術素養給出了解釋:教育技術素養是指在教育技術理論的指 導下,運用信息技術的知識和技能解決教育教學中實際問題 的能力、意識、態度和責任[1]。

在實際研究當中,顧富民等[2]提出:教師的現代教育技術 素養包括理論素養、技能素養、情意素養和美學素養四個方 面。王銦等人[3]則認為,21世紀的中小學教師應該具備完善 的教育技術理論知識;用教育技術的思想方法指導教學實踐, 解決教學問題,促進學生學習的能力;

上述研究主要以中小學教師為研究對象,教育部于 2004年 12 月 25 日頒布的《中小學教育技術能力標準》[4]就是這一 領域研究成果的綜合體現。然而,國家對站在科技前沿的高 校教師有更高的要求,中小學教師的信息技術能力標準并不 完全適合于高校教師。

2高校教師教育技術素養的內涵與外延

《中國教育技術標準》中對教育技術素養的解釋實質上 是把教師的教學設計能力作為教育技術素養的核心。然而, 從提升教師教育技術素養的可操作性角度來考慮,筆者認為, 應從以下四個方面來定義教師的教育技術素養的內涵:理論 素養,意識素養,技術素養,能力素養。即教師的教育技術 素養主要體現在以下方面:教育技術意識和理論水平,信息 技術能力,信息技術與課程整合能力(包含教學設計能力)。

從當前高校教師的工作特點和考核制度來看,高校教師 的工作實際上是教學科研并重,以“科研來促進教學,教學 促進發展”。因此,探討高校教師的教育技術素養必須從教 學和科研兩個方面展開,也就是說,除了必需的教學設計能 力,利用網絡進行資源檢索和跟蹤學科前沿知識的能力也是 高校教師教育技術素養的重要內容。

3高校教師教育技術素養現狀調查

為了解普通高校教師的教育技術素養現狀,筆者專門對河南省許昌市的普通高校教師進行了問卷調查,并結合學校 職能部門提供的管理數據對教師在教學中運用教育技術的實 際情況進行了分析,分別從教師的主觀認識(調查問卷的答 卷數據)、工作中的實際應用情況(職能部門的客觀數據)兩 個角度進行研究。

研究結果顯示:教師的教育技術理論普遍比較薄弱,對 于信息技術與課程整合的理解停留在表面現象,不能把信息 技術與自己的教學、科研有機地結合,實踐操作和綜合運用能力處于初級水平,顯得機械操作;部分教師的科研能力薄 弱,缺乏利用網絡資源和 Internet 技術開展研究的意識和能力。 更為嚴重的是,大部分教師缺乏對自己教育技術能力的正確 認識,對自己當前的教育技術能力過高估計,沒有認識到自 己教育技術素養的匱乏。因此,探索提升高校教師教育技術 素養的策略對于改進高校教學有重要意義。

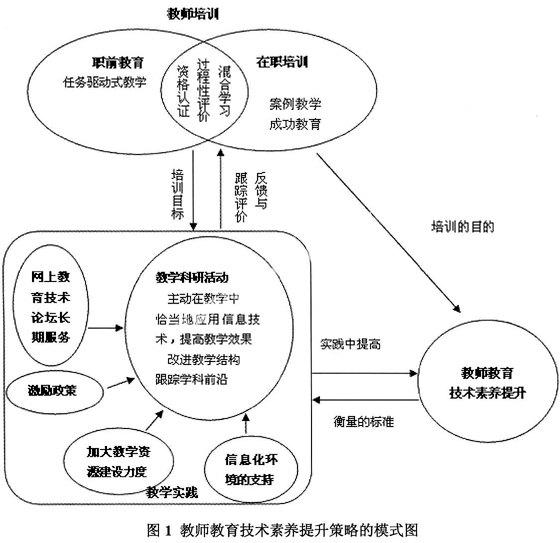

二 高校教師教育技術素養提升策略研究

高校教師教育技術素養的提高是一個漫長的過程,不是 一蹴而就的,需要得到師范院校、信息化環境、在職教師培 訓和高校政策扶持等多種因素的影響。筆者以“教師教育技 術素養”為關鍵詞在 CNKI 中國期刊全文數據庫中精確匹配 檢索,共檢索到論文 10 篇,關于教師教育技術素養培養的文 獻 6 篇,主要從教育技術培訓、教育技術運用方面進行了研究。綜合上述研究成果,我們認為:提升教師的教育技術素 養,培訓是重要手段,但更需要鼓勵教師在實際運用中逐步 提升;從實現提升的必備條件看,則主要有學校信息化環境 的建設、合適的教學資源支持以及相關制度、激勵政策的支 持和保障。因此,借鑒前人的研究成果并結合我校教育信息 化建設的實踐,我們提出了一個教師教育技術素養提升策略 的模式圖。如圖 1 所示。

1加強對教師的職前職后培訓,完善培訓體系

(1) 職前教育:加大和改革高師院校“教育技術”課程 的開設力度和內容

作為未來的教師群體——“在校師范生”的教育技術能 力與教育技術素養和教育信息化的成敗密切相關。因此,加 大高師院校“教育技術”課程的開設力度迫在眉睫。

首先,盡快建立統一的“教育技術”公修課教學體系和資格認證制度。“教育技術”課程的主要任務就是要培養和提高 在校師范生的現代教育技術應用能力,傳授師范生教育技術 的知識和技能,促使信息技術與學科教學的整合,提高他們 的教育技術素養。因此必須形成一個統一教學體系,對課程 的開設時間、開設內容、學時數、教材和考核做出指導和監 督,使各類院校在統一的基礎上充分發揮各自的特長和優勢, 達到提高師范生的教育技術素養的最終目的。如果能夠建立 一個師范生教育技術資格認證考核制度,將會產生很大的推 動和激勵作用。既能推動師范生學習教育技術的熱情,又規范了教育技術公修課的課程設置,無疑對加速教育信息化的進程是非常有意義的。 其次,改革教育技術公修課的教學方式和考核方式。在多年教育技術教學實踐的基礎上,筆者以任務驅動式理論為 指導,重視采用案例式教學,促使學生在完成任務的過程中 自覺學到知識;在解決問題的過程中,利用網絡方式實現跟 學生的互動和交流,提供學習支持,并把過程性評價和總結 性評價相結合全面考核學生,取得了很好的效果。教學實踐 證明,與傳統的教學方式相比,這種形式使學生在運用信息 技術進行學習的同時,加深了對教育技術知識的認識和掌握。

第三,適當開設教育技術領域選修課,拓寬學生的教育 技術知識。教育技術龐大的教學內容跟有限的學習時數的矛 盾直接導致了教育技術教學效果的不佳,對于教育技術有限 教學時數內不能完成的教學任務,可以通過開設選修課、分 組實現知識分享的方式實現知識傳承與共享。

(2) 職后:建立健全的培訓制度和培訓體系對在職教 師進行教育技術培訓

進行教育技術培訓是提高教師教育技術素養的一個及時 有效的途徑,也是高校信息化培訓體系中不可缺少的環節。 在職教師的教育技術培訓必須有一個完善的培訓體系來支撐 和指導,形成層次性、遞進性和連續性的培訓模式。應避免 把教育技術的培訓變成純技術的信息技術培訓,更要避免內 容重復的、旅游式培訓。事實上,當前一些重復性的培訓已 經導致一線教師在理解和行動上的模糊不清,并不能很好地 指導教師的教學,致使部分教師對培訓有抵觸情緒。為此, 需要做好以下工作:

首先要設計系統的培訓方案。由于在職教師的學習牽涉 到工作、家庭及時間的安排。因此,需要在每一期培訓之前, 公示培訓的時間、內容構成與深度及學習者的層次。教師可 以根據自己的實際情況自愿報名參加合適的培訓群體,從而 保證教師學習的積極性。培訓之后,還需要在網上通過教育 技術論壇提供技術咨詢和服務,跟蹤研究培訓效果,從而為 后續培訓提供經驗,使一線教師真正地得到發展。

其次要精心組織培訓內容。何克抗教授[5]在《正確理解 “中小學教師教育技術能力培訓”的目的、意義及內涵》中明確指出,教育技術能力不等同于信息技術能力,因此教育 技術素也與信息技術素養不同。組織培訓內容時既要注重培 訓其信息技術能力,更要注重培訓其信息技術與教學活動相 結合的能力,即信息技術與課程整合的能力。在這一過程中, 使教師從以下三個方面得到發展:其一,應用計算機和Internet 搜索和組織信息資源的能力;其二,應用現有信息資源整合 和管理課堂教學的能力;其三,利用教育技術的有關理論指 導自己解決教學過程中具體問題的能力[6]。

最后還要采用符合現代教育理念的培訓形式和評價方 式。教育技術的基本概念、策略和模式都是抽象的理論,填 鴨式的教學模式很難使受訓者真正地得到提高。因此,應該 根據在職教師教學經驗豐富、理解能力強的特點,以教育技 術的教學理論為指導,采取支架式、拋錨式等教學策略,以 任務驅動、小組協作學習等模式開展培訓,使受訓者能夠在 討論和辯論中理解概念,在實踐過程中掌握方法和策略。自 然,過程性評價也成為主要的評價方式。

2 加大高校教學資源建設力度,為教師在實踐中提高提 供條件

高校信息環境的狀態和可用資源的數量,是教師開展教 育技術實踐的必備條件。要提升教師的教育技術素養,信息化教學環境和信息化教學資源建設則刻不容緩。

(1) 加大設備投資力度,優化校園的信息化環境

這里的信息化環境,主要包括多媒體教室環境、計算機機房和校園網。高校必須重視和加強多媒體教室和計算機機 房的投資,保證多媒體教室和計算機機房的聯網,方便教師 和學生的教學和學習。另外,還要規范后期管理,確保多媒 體教室和計算機機房、校園網的正常運轉。

要改善這些硬件環境,則要求教育主管領導能夠充分認 識到信息化環境對教育信息化的重要作用,加大信息化設備 的投資和建設的力度。從設備投入、加強對信息技術支持人 員的管理兩個角度保障學校信息化環境的進一步優化。

(2) 建設數字化教學資源庫

數字化教學資源庫是校園網建設的重要組成部分,充分發揮校園網作用的關鍵是校園網軟件環境的建設與應用,其 核心就是教學資源庫的建設與應用。仿照兄弟院校的經驗, 可以采用多種途徑建設數字化教學資源庫:購置成熟的商業 資源庫,豐富網上教學資源;自主開發,積極構建校本資源 庫;對現有的傳統教學資源進行移植改造;全方位獲取網上 開放性的公共教學資源[7]。

3 創設教師教育技術素養跟蹤評價平臺對教師實施跟蹤 評價

提高教師教育技術素養的目的是要教師能夠在教學中主 動使用教育技術來促進教學和改革,因此教師在教學實際中的 落實和應用情況是必須考慮的問題,必須把評價延伸到培訓之 外。即對教師教育技術的培訓效果不僅要在培訓過程中檢查, 還要在培訓后的2-3年內繼續考察[8],對他們在教學實際中運用 教育技術促進教學和改革的情況進行跟蹤評價,形成培訓效果 的綜合性評價,來全面衡量教師的教育技術素養,并督促和激 勵教師進一步用實際行動來提高自己的教育技術素養。

跟蹤評價平臺可以從兩個方面來考慮:一個是政策平臺, 一個是網絡平臺。所謂的政策平臺就是由教務處牽頭組成 “教育技術運用”教學督導組,貫徹執行“教育技術運用” 聽課政策。依據教育技術素養的能力指標制定可行的評價指 標,并進行量化,分批對受訓教師進行跟蹤聽課評價,對教 師在教學中運用教育技術的情況進行評價和監督,并將結果 反饋給授課教師,對不符合要求的教師給予指導,督促教師 在教學實踐中學習和提高。所謂的網絡平臺主要是對教師運 用信息技術進行教學的一個跟蹤評價,很多學校都有網上教 學系統(也可以使用其他的網絡平臺),可以利用該系統對教 師運用網上教學系統進行備課、授課、收交作業的情況進行 記錄,每學期末進行匯總反饋給個人,還可以進行適當的排 名評比來激勵教師學習和運用信息技術進行教學。一方面跟 蹤評價了教師運用教育技術進行教學的實際情況,另一方面 也激發了教師學習和運用的積極性,使教師的教育技術素養 能夠在教學實踐中得到提高。

4 從政策上激勵教師運用教育技術,并設立專項經費獎優罰劣

教師利用信息技術開展教學研究的激情需要單位領導的 鼓勵。如果沒有必要的激勵措施,很多教師可能會因為畏難 或者怕麻煩而很快喪失熱情。為此,筆者認為可以在以下幾 個方面進行嘗試:

(1) 把教師的教育技術素質評價成績列入教師年度考核的內容,和教師的評優評獎及職務晉升掛鉤。

(2) 在重點課程建設中把教育技術運用作為一項重要 指標加以考核與評估。對于那些在帶動本系、部,本教研室 運用教育技術進行教學改革方面做出顯著成績或有重要貢獻 的個人或教師群體,應當給予適當的物質獎勵和精神獎勵。

(3) 教務處在教學管理中可以形成一些穩定的政策,鼓 勵教師使用信息技術,比如網上發放課表、文件,要求教師網 上提交成績等,從而在無形之中提高自己的教育技術素養。

(4) 開展多媒體課件制作評比、多媒體課堂教學競賽 等,緊密結合學校教學、科研實際,并給予相應的物質、精 神獎勵,激勵教師學習和運用教育技術。

5建立提高高校教師教育技術素養的長效保障機制 教育技術素養提升的長效保障機制在構建良好的信息化

環境(硬件、軟件、潛件—信息化氛圍)的基礎上,還要從 以下幾個方面努力:

(1) 建立一個網上教育技術學習社區

由教育技術專業人員(教育技術與信息部老師)為負責人,全校教師參與,構建一個網上教育技術學習社區。在社 區內大家可以相互交流自己在教育技術應用方面的經驗和問 題,共同探討,共同提高。

(2) 推動教師之間的協作和直接交流

教務處要建立健全的聽課、評課監管制度,確保教師之間的相互聽課能夠落到實處,鼓勵教師相互學習。各院系要 經常組織教師開展多種形式的專題討論和課題研究。有條件 的話還要加強與兄弟院校教師的聯系,以促進教師之間的直接交流,加強他們的相互學習和相互影響。

三 總結與反思

顯然,教師教育技術素養的提升對于提高教學效率、促 進教學改革具有重要意義。然而,由于其受諸多因素的影響, 必然不是一個一蹴而就的過程,特別是在一個信息化環境欠 發達地區,對教師教育技術素養的提升不能采取“一刀切”, 而是要立足現實,分級分批的開展。

除此之外,如果能有一個合適的高校教師教育技術素養 評價標準,來激勵和督促老師的學習,可以時時刻刻提醒老 師應該達到一個什么地步才符合一個合格教師的要求,那么 提升策略的實施效果自然會更好。我們可以參考中小學教師 教育技術能力標準,結合高校教學、科研并重的特點,對高 校教師的教育技術素養做出評價和考核,并給予一定的資格 認證,督促和激勵他們提高自己的教育技術素養。

參考文獻

[1] JJB101-2004,中國教育技術標準[S].

[2]顧富民,孫勇震.教師現代教育技術素養及其結構[J].南京 曉莊學院學報,2001,17(12):99.

[3]王銦,朱京曦,劉莉,烏美娜.我國中小學教師教育技術能力 的調查分析[J].中國電化教育,2002,(3):23.

[4]何克抗.關于《中小學教師教育技術能力標準》[J].中國電 化教育,2005,(4):37.

[5] 何克抗.正確理解“中小學教師教育技術能力培訓”的目的、 意義及內涵 [J].中國電化教育,2006,(11):21.

[6]馬秀麟,李葆萍.探究信息化時代教師角色[J].教育信息化,2006,(3):9.

[7]印喜麟,趙柯.淺談校園網教學資源庫的建設與應用[J].今 日科苑,2007,(24):185.

[8]馬秀麟,安寶生.河南省新安縣校長信息能力培訓初探[J].中國教育信息化,2007,(4):62.