中美行政區劃的比較與啟示

柳建文 崔紅玉

摘要:行政區劃在一國社會經濟發展和政治穩定方面具有重要作用。通過比較中美兩國行政區劃在層級、幅度、幅員、邊界、區劃原則以及政治、經濟中心分布方面的差異,得出了中美兩國在諸方面的差異,最后分析原因,并從層級、幅度、區域經濟發展等角度提出了中國行政區劃調整的一些策略。

關鍵詞:行政區劃;層級;幅度;調整策略;中國;美國

中圖分類號:F064.2文獻標志碼:A文章編號:1673-291X(2009)32-0266-03

行政區劃,是根據政權建設、經濟建設和行政管理的需要,遵循有關法律規定及原則,將全國領土劃分為若干層次、大小不同的行政區域,設置相應地方國家機關的制度。行政區劃不僅關系到一國社會經濟的發展,也影響著政府管理和統治的有效性。因此,它既是一個經濟問題,也是十分嚴肅的政治問題。在具體操作上,我們既要重視歷史的繼承與現實的需要,又要兼顧與國際慣例和普遍規則接軌,使其符合世界規范,便于相互交流與往來。下面就中美兩國的行政區劃進行比較,從中分析我國行政區劃存在的問題,并提供一些可資借鑒的經驗。

一、中美行政區劃的比較

從組織結構講,行政區劃結構指一個國家各行政區的排列組合方式。行政區劃的管理層次,是指行政區劃縱向結構的等級層次;行政區劃的管理幅度,是指一個行政區直接統轄的下一級行政區的數量。此外,層次多少與幅度大小又與一國的歷史文化、政治體制等因素密切相關。我們側重從這幾個方面對中美行政區劃進行比較。

(一)層級

憲法規定我國的行政區劃體系是三級制。但在省與縣之間,事實存在省的派出機構——地區一級,它不是一級真正的行政區劃層次。1985年,為打破城鄉壁壘,推動城鄉經濟發展,全國多數地區實行了市管縣體制。市管縣體制的推行,改變了地區行政公署作為省政府派出機關的設置,形成了我國行政區劃層次事實上的省——地——縣——鄉的四級制。此外,在部分民族省區還有20個區公所,再加上具有政區性質的行政村和城市社區的居民委員會,行政層級達6級之多。可以說是世界上最復雜的行政區劃體系。

美國的行政單位有州、縣、市三級。但根據聯邦制的原則,州不是聯邦的次級行政單位,而是由各州聯合組成國家。因此,只有州以下的行政單位才被稱為地方政府。此外,美國行政區域的數目很多,其中大部分是單職能的,包括學區、稅區、消防區、灌溉區、住宅區等,這些專區的管轄范圍與縣、市等政府的管轄范圍往往并不一致。

(二)幅度

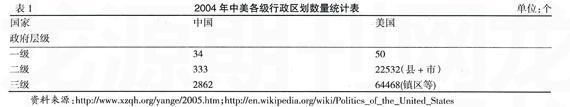

行政區劃的幅度與層次成反比例關系。在幅員不變的情況下,管理層級多,每級的管理幅度就小;管理層級少,管理幅度就大。中美在此方面就有很大差異:

克里斯泰勒在《南德中心地》中認為,一個國家可以先劃成7個行政單位,再劃成49個次級行政單位。美國本土的49個州大致符合這一觀點。相比之下,中國一級行政區劃就少得多,導致這一差異的原因是多方面的。首先,中國人口分布東與西、內陸與沿海差別很大,導致中國邊疆地區一系列大塊行政區劃的出現,如新疆、內蒙古等;面積最大的新疆分別是江蘇面積的16倍、寧夏的24倍。另外,這些地區基本上是少數民族聚集區,從歷史上開始,他們就在邊疆地區生活生產。因為地處內陸,自然條件差,長期得不到開發,人口分布稀少,與內陸差異懸殊。此外,我國的二級行政區劃333個大大少于美國的22 532個;三級的縣也少于這個數字,這與地方權力的大小有關。在美國,州級以下的地方政府是各州的創造物。各州通過在本州內部自主分區劃界,實現對地方的管理。

從層次和幅度上的差異看,中國形成了高聳式組織結構,美國形成了扁平式組織結構。兩者的功能特點不同:前者權力集中、控制有力,便于政令統一,但層次多,不利于信息溝通和充分發揮下級部門或人員的主動性和創造性;后者雖有利于信息溝通和充分發揮下級部門或人員的主動性和創造性,但增大了組織松散度和上級權威被削弱的可能性。一個國家的行政區劃究竟選擇高聳式還是扁平式結構,還要取決于國家的政治體制及其歷史傳統。

(三)邊界

中國行政區劃受歷史、文化、民族的影響,邊界比較彎曲。而美國的行政區劃邊界除東部13個州外相對比較整齊,這是有其歷史原因的。北美獨立后,舊有的13個州邊界不變外,對于新得到的領土,美國的土地法條例規定按長方形進行丈量,一級級劃分下去,邊界自然就是筆直的了。之后,美國的領土不斷向西部和南部擴張,得到的新土地,都按照同樣的條例進行劃分,因而形成了今天美國行政區劃的格局。

中國歷朝都把行政區劃作為治國安邦的基本手段,每當改朝換代都會對其進行調整,以維護政治統治。比如,相互交錯的邊界線能有效防止一方權力獨大,劃地為王。曲折的邊界也為各民族自治、聚集提供了基礎。但將各少數民族分而治之,也造成了有些省大而難治,各民族長期不能充分交流,在一定程度上導致了狹隘的民族觀念和民族主義情緒。

(四)區劃原則

1.政治軍事原則

中國的行政區劃在很大程度上依據這一原則。比如,歷史上,四川常常由于其“天府之國”的優越區位,而成為地方割據稱雄的據點。故元朝時,中央就將漢中劃入陜西,其目的就是牽制四川。北京多次成為中國的都城,原因也在于此:北京位于中原、蒙古高原和東北三大地理單元的交匯點,漢族統一中原,重兵坐鎮北京,扼守長城,才能鞏固政權;少數民族入主中原,定都北京,背靠故里,面向中原,更是維持政權的最佳選擇。而美國行政區劃則更多地考慮經濟原則。如各經濟帶、各專業經濟區的劃分。鑒于其聯邦制的國家體制,中央也無法將行政區劃作為其統治的工具。

2.自然原則

古語云:“吾國之地,山水回互,甚類歐土……自直隸、河南、奉天有一二千里之大原,此外山水表裹,率以三數百里為一區域。固吾千年之州郡,即由是而劃焉……山水自為一區,固風俗語言,亦自為風氣。”即是這一原則。我國有很多省份如河南、河北、臺灣、福建就是依河谷山川而分。美國也有類似的劃分,如華盛頓特區與維基尼亞州就被波托河分開;阿肯色州與密西西比州就以密西西比河為界。但并非完全如此,如美國東部相當一些州就橫跨了阿巴拉契山。而阿肯色與密西西比也是密西西比河流域為數不多的以其為界的州。美國更多的是采取丈量的辦法或按經緯度來劃分,這是一種技術原則。

3.歷史原則

中國有五千多年的歷史,其行政區劃的繼承性十分明顯。據記載,僅湖南一省,2 000年以上歷史的縣就有7個,其中益陽、來陽等更為秦代所置。相比之下,美國則是一個新興國家,歷史較短,行政區劃的繼承性不強。

4.民族原則

中國歷史上就有將不同民族分而治之的意識。如元代在今西藏設宣政院管轄地;明代在少數民族居住區設都司,且下有土府;新中國成立前后,更是在少數民族聚集區實行了民族自治制度。美國是個移民國家,更強調種族,幾乎沒有形成自己的傳統和民族。在今天3億多的美國人口中土著居民即印第安人只占總人口的不到5%。而轟轟烈烈的西進運動更是打破了地域之間的界限,將各民族充分融合到一起。

二、中美行政區劃差異的原因

(一)歷史文化傳統不同

中國歷來崇尚中央集權,大一統的思想根深蒂固。中央對地方控制欲望強,傾向于將地方一級級分下去;而美國歷來有分權的傳統,地方政府是州政府的創造物,聯邦無權干涉各州的內部分劃,各州可以自主變更行政區劃。

(二)政治體制不同

行政區劃是國家政治體制的重要組成部分。在這方面,單一制與聯邦制是有明顯不同的。我國實行單一制,中央對地方層層控制,地方行政區域和權力大小由中央政府決定,這是由我國的現實及歷史情況決定的。單一制中,國家本身是一個統一的整體,國家主權先于行政區劃存在,只是為了便于管理,才把領土分劃并授予地方管轄的。美國則為聯邦制,各州是聯邦的組成部分,州與聯邦之間沒有政治隸屬關系,聯邦無權干涉州的行政區劃。這就造成了中美強弱行政區劃的差別。所謂強行政區劃就是中央政府有權力對地方行政區的邊界進行調整劃分;而弱行政區劃就是非經各成員單位同意,中央政府不得隨意調動改變其界限和職權,中央政府很少將行政區劃作為一種統治手段加以使用。中國憲法允許中央自由變更行政區劃邊界。而美國憲法不允許聯邦不經同意而更改州際邊界,而州可以不經中央批準自行調整行政區劃。

(三)人文地理的差異

首先,中美國家領土的歷史迥異。中華上下五千年,從秦始皇時就形成了具有遼闊疆域的國家,并在以后的歷朝歷代中得到穩定和發展。且當時形成的郡縣制,是我們今天行政區劃的雛形。而美國獨立僅兩百多年,其領土除東部13州外,都是在后來一系列的西擴運動中得來的。沒能形成中央控制地方的傳統,且各州情況有別,不能簡單劃一,因此形成了聯邦制。其次,中國歷史上就是多民族的國家,“分而治之”早已成為習慣。美國則不然,它是一個典型的移民國家,更注重種族的區分,人口也已充分融合。行政區劃基本不考慮這一因素。

三、中美行政區劃比較的啟示

從經濟意義上講,行政區劃可以看做是領土、資源、人口甚至是利益在一國國土范圍內的分配。行政區劃的合理與否影響著地方的協調發展與國家的安定統一。通過與美國的比較,可以發現我國行政區劃中存在的一些問題:

(一)層次和幅度不合理

管理幅度與管理層次成反比關系,即管理幅度小,則管理層次多,反之,則管理層次少。隨著知識社會和信息時代的來臨,少層次大幅度的扁平化組織結構是現代社會組織管理的主導模式。這種組織結構可以減少中間環節,加快信息傳遞速度,便于決策層對信息進行快速處理。同時,由于減少了信息傳遞層次,可增大信息的準確性和可靠性,有利于保證國家政令統一,提高行政效率。中國現行行政區劃的管理層次多,管理范圍小且差異懸殊。以2004年為例,平均1個省級行政區管轄10.7個地級行政區,1個地級行政區管轄8.6個縣級行政區,1個縣級行政區管轄15.1個鄉級行政區。這種小幅度的管理必然造成行政資源不能充分利用發揮,加大行政成本。同時,還會造成上級政府事無巨細地安排下級政府的政務活動,從而壓抑和挫傷下級政府的積極性和活力,制約區域社會經濟的發展。

(二)分權不科學

行政區劃也是中央與地方關系的一種表現。我國現行行政區劃體制是由我國國家結構本質決定的,大體符合我國國情。但是,在中央與地方的關系方面不夠科學合理。中央幾乎囊括了所有權力,地方自主權甚微。這使得一些地方政府無法自主調整管轄區域內的行政區劃,從而制約了地方經濟資源的協調和整合。向地方適度放權,充分調動地方政府的積極性,不僅有利于解決地方內部的發展差異,也有利于縮小區域發展不平衡的現狀。

(三)“行政區經濟”的弊端

行政區是與一級政府相對應的政治、文化綜合體;而經濟區則是與一級經濟中心相對應的自然經濟綜合體。行政區具有完整而發達的自上而下的行政系統;而經濟區憑借的是橫向的經濟網絡系統。完善的體制要求行政區服務于經濟區,為其提供更開放、便利、通暢的市場和環境。而由于行政區劃不合理,我國出現了行政區割裂經濟區的現象。例如,在長三角、珠三角等地出現區域經濟一體化態勢的背景下,出現了行政壁壘約束區域經濟發展的現象,并引發了一系列如地方政府企業化、要素市場分割化、經濟形態同構化等問題。

四、我國行政區劃調整的經驗借鑒

(一)減少層級

理論研究表明,行政組織每多出一個層次,資訊的失真率就會成倍增加。從科學管理角度而言,資訊傳遞的中間環節要盡可能減少,以縮短決策層和實施層的行政距離,便于上下溝通,提高工作效率。從實踐上看,目前世界上191個國家和地區中,行政區劃層次為二三級的約占67%,超過三級的只有21個國家,占11%。美國與我國面積相當,就實行州—市二級制與州—縣—鎮三級共存制。而我國的市管縣體制既不符合憲法,又人為制造出一個中間層級,省縣之間的權力被截留,資訊溝通受到阻滯,這在信息交通發達的今天是不合時宜的。隨著市場經濟的發展、政府管理方式的轉變、電子政務的推廣、交通運輸條件的改善,我國已具備從小跨度、多層次的直式結構過渡為大跨度、少層次的橫式結構的條件。另外,變市管縣為省直管縣體制,省的管理幅度必然增大。為了保持省的合理管理幅度,理論上有兩種選擇:一是縮省,二是增加直轄市。但是,由于大多數省份已經有幾百年的悠久歷史,具有了一種無形的凝聚力,難以動土。所以,增設直轄市應是一個比較穩妥的選擇。

(二)協調行政區與經濟區

在經濟全球化背景下,區域經濟一體化已經成為一種發展趨勢。區域經濟的“區域”是一個開放、發展、動態的概念,沒有明確的界線。一般而言,經濟的統一要求政治的統一,這樣才能統一市場,達到可持續發展的目標。反之,則會導致行政力量對經濟的人為割裂,不利于人口、資源、環境、社會的統一協調。現階段,中國政府大量介入經濟活動,各地方政府只考慮本行政轄區內的經濟利益,較少顧及鄰區或整體的經濟利益,導致一系列問題的出現。由此出發,我國應通過行政區劃的調整,使行政區與經濟區相一致,減少其對區域經濟一體化的阻滯效應。在這方面,可以采取擴大幅員或重新整合的方式,比如,成立上海省、京津合并等。

(三)分離經濟中心和行政中心

我國的經濟中心和行政中心表現出高度的一致性。各省的首位城市基本上都在其省會或首府,如河北石家莊、西藏拉薩等。只有內蒙古例外——首府為呼和浩特,經濟中心為包頭。美國的情況卻大相徑庭,一些我們耳熟能詳的大都市,如洛杉磯、舊金山都不是其所在州加利福尼亞州的首府,其首府只是一個名不見經傳的城市——薩克拉門多。而美國第一大都市——紐約,也不是紐約州的首府。政治經濟中心合一,一方面導致全能型政府的出現,可以方便地調動各種資源,加強管理。但另一方面,一旦有人控制了這座城市,它就能實現政治、經濟、文化的獨立,劃地為王。從政治穩定的角度看,應將政治中心與經濟中心分開。一方面可以防止上述情況的出現;另一方面,可以促進行政區內省會以外城市的發展,避免“頂端優勢”。

在當今“發展是硬道理”的時代背景下,中國的行政區劃應更多的注重經濟原則,努力打破以前形成的束縛市場流通的政區模式,更多地從區域經濟發展的角度考慮行政區劃的調整。

參考文獻:

[1]勒爾剛,張文范.行政區劃與地名管理[M].北京:中國社會出版社,1996:18.

[2]劉君德.中國行政區劃的理論與實踐[M].上海:華東師范大學出版社,1996:77.

[3]浦善新.中國歷代行政區劃研究[A].中國行政區劃研究會編:中國行政區劃研究[M].北京:中國社會出版社,1991:226.

[4]周克瑜.走向市場:中國行政區與經濟區的關系及其整合[M].上海:復旦大學出版社,1999:44-46.

[5]孫學玉,伍開昌.當代中國行政結構扁平化的戰略構想:以市管縣體制為例[J].中國行政管理,2004,(3).

責任編輯 張 凌