林則徐組織譯書譯報活動的幾點考訂

摘要:林則徐譯事活動中的翻譯班子及所譯外文書刊一直是研究的重點,林譯新聞報刊則一直少被研究者關注,或偶有涉及,也大多語焉不詳。本文擬在清理相關中外文原始材料的基礎上,一方面向上追溯林譯所據外文原刊的情況,另一方面向下考察那些書刊譯稿在《海國圖志》中接受與流變的過程。

關鍵詞:林則徐 翻譯 報刊 《海國圖志》おお

1838年12月,林則徐馳往廣東查禁鴉片,拉開了中國步入現代社會的帷幕。自1839年3月初抵粵至1841年10月被革職的這兩年多時間內,林則徐為“探訪夷情,知其虛實”參見林則徐“責令澳門葡人驅逐英人情形片”,見《林則徐集 奏稿》中,中華書局,1965年,第396—397頁。、“制馭準備之方”林則徐“答奕將軍防御粵省六條”,《籌海總論》四,見魏源:《海國圖志》,陳華等點校本,岳麓書社,1998年,第1949—1950頁。,組織譯員翻譯了大量外文書籍和新聞報刊,開國人現代翻譯之先河。不僅如此,林則徐的翻譯活動亦引起了當時在華西人的高度關注,稱贊其譯事“廣中國之知識”。 《澳門新聞紙》第三冊,“澳門十二月十四日新聞紙”,見齊思和等編:《鴉片戰爭》,第二冊,上海書店出版社,1954年,第411—412頁。林則徐的譯稿后來成為魏源撰寫中國“新地理之嚆矢”《海國圖志》的重要藍本。魏源曾提到撰書起因于(1841年7月)在江口(鎮江)和林則徐會面時,得“林尚書所譯《四洲志》及各家圖說”,并受林之托,在此基礎上編撰《海國圖志》。魏源:《江口晤林少穆制府》,見《魏源集》,中華書局,1976年,第781頁。而且,這部從外文書籍、報刊受惠頗多的中文著作,后來又被美國人節譯回英文,即《中國人論鴉片戰爭》В–hinese Account of the Opium War)АSee, Edwards Harper Parker, Chinese Account of the Opium War, Shanghai, 1888, p. 132.圍繞著《海國圖志》所發生的接受、影響與再接受的事實,無疑是翻譯活動在中西文化雙向交流與互動中的生動體現,也是林則徐組織譯事活動的重要價值之一。

此前關于林則徐譯事活動的研究中,其翻譯班子及所譯外文書刊一直是討論的重點。關于林則徐的譯員、所譯外文書刊、林則徐參與譯事的動機及其與當時在華西人交游的關系等,參見拙文《林則徐的翻譯班子及所譯西書西刊》。同時參見林永俁:《論林則徐組織的迻譯工作》,見福建社會科學院歷史研究所編:《林則徐與鴉片戰爭研究論文集》,1985年,第118—137頁;陳原:《林則徐譯書》,載《書林漫步》,第216頁;薛桂芬、李卓英:《林則徐組織的迻譯工作探論》,載《哈爾濱師專學報》,1996年第3期,第69—71頁。但實際上,在林則徐所組織翻譯的資料中,報刊譯稿是保存得最為完整的部分。然而,作為“中國譯外國新聞紙之嚆矢”,林譯報刊卻一直是最不被研究者關注的部分。或偶有涉及,也大多語焉不詳,對林所據原刊、譯稿《澳門新聞紙》以及與《海國圖志》所征引的外刊之間的關系比較模糊,或將譯稿當成外文原刊,或將《海國圖志》中的外刊當作原刊或譯稿。究其原因,筆者以為一是此前研究者大多比較重視書籍,而不太關注報刊這種文本的影響;其次,也有可能是林譯所據外文原刊目前已不多見,還原難度太大。基于此點,本文擬在清理相關中外文原始材料的基礎上對這些的關系進行辨析與考訂,一方面向上追溯林譯所據外文原刊的情況,另一方面向下考察那些書刊譯稿在《海國圖志》中接受與流變的過程。

オ

一

對林則徐而言,翻譯澳門的“新聞紙”,乃是“探訪夷情”的重要手段之一。他在給同僚的書信中多次談到利用“新聞紙”及時截獲敵情一事。林則徐在該信中還給怡良附送了部分新聞紙譯稿。參見,林則徐:“致怡良書柬”(道光十九年二月),見楊國楨編:《林則徐書簡》,福建人民出版社,1995年,第44頁。不僅如此,林則徐還將此視為制定對外制馭之術的基礎,在給道光的奏折中,他表示“現值防夷契緊之際,必須時常探訪夷情,知其虛實,始可以定控制之方。”參見林則徐“責令澳門葡人驅逐英人情形片”,┩上。在離任后還在給奕山的信中切切叮囑:

其澳門地方,華夷雜處,各國夷人所聚,聞見最多,尤須密派精干穩實之人,暗中坐探,則夷情虛實,自可先得。又有夷人刊印之新聞紙,每七日一禮拜后,即行刷出,系將廣東事傳至該國,并將該國事傳至廣東,彼此互相知照,即內地之塘報也。彼本不與華人閱看,而華人不識夷字,亦即不看。近年雇有翻譯之人,因而輾轉購得新聞紙,密為譯出。其中所得夷情,實為不少,制馭準備之方,多由此出。林則徐“答奕將軍防御粵省六條”,同上。

對于當時的國人來說,外文報刊應當是非常新鮮的事物,或者是根本不屑一顧的夷紙而已。但林則徐卻能認識到報刊的新聞性和“互相知照”的信息功能,并將其翻譯出來為其所用,不能不說是非常具有超前意識的。據林則徐稱,這些外文報刊起初是“零星譯出”,后按時序“統釘數本”,即《澳門新聞紙》。楊國楨,同上。這些手稿現藏于南京圖書館,按時間分為六冊,起自1838年7月16日,終于1840年11月7日。《澳門新聞紙》首頁有“正闇”所作跋,正闇為鄧廷楨(廣東巡撫,后與林則徐一同發配伊犁)之曾孫、清末著名藏書家鄧邦述之號。可見《澳門新聞紙》原藏于鄧氏“群碧樓”。參見《澳門新聞紙》“跋”,載齊思和等編:《鴉片戰爭》第二冊,上海書店出版社,1954年,第522頁。

那么,《澳門新聞紙》是譯自哪些外文刊物呢?首先可以肯定的是,林則徐所選譯的均為英文刊物。林將報刊譯稿統稱為《澳門新聞紙》,是指所采用的外刊均在澳門出版,這一點林則徐在給奕山的信中已有交代。但實際上,根據報學史記載,澳門當時原本并沒有出版過任何英文報刊。當時在澳門出版的外文刊物均為葡文。See, Frank H. H. King, Frescott Clarke, A Research Guide to China睠oast Newspapers, 1822—1911. Cambridge: Harvard University Press, 1965, pp. 33—41.不過,在林則徐禁煙和整頓海防期間,原先在廣州刊行的三種英文報刊《中國叢報》(The Chinese RepositoryВ、《廣州紀錄報》(The Canton RegisterВ┖汀豆闃菪攣擰罰íThe Canton PressВ┚于1839年初遷到澳門。由此可見,《澳門新聞紙》應該是譯自這三種英文報刊。

《中國叢報》(1832—1851)為美國第一位來華傳教士裨治文(E. C. Bridgman)創辦于廣州,在其刊行的二十年中,一直是在華西人當中最有影響的英文刊物,在西方的發行量也頗大,一度是當時歐美人了解中國事務和動態的主要渠道。詳情參見尹文涓的博士論文《〈中國叢報〉研究》,北京大學,2003年。仔細核對《澳門新聞紙》,我們可以找到多處譯自《叢報》的內容。譬如,《澳門新聞紙》第二冊“澳門十月十九日新聞紙”談論茶葉的內容參見《澳門新聞紙》第二冊“澳門十月十九日新聞紙”,見《鴉片戰爭》第二冊,第392—396頁。,就是譯自《叢報》1839年7月號上一篇標題為“Description of the Tea Plant”的文章,內容是關于中國茶葉的種植、品名、外銷等情況。See, S. W. Williams, “Description of the Tea Plant, its name, cultivation, mode of curving the leaves, transportation to Canton, sale and foreign consumption, endeavors to raise the shrub in other countries.”, in The Chinese Repository, Vol. 8, July 1839, pp. 132—164.該文長達33頁,但《澳門新聞紙》只節譯了其中6頁關于茶葉貿易和外國人嘗試種植茶葉的部分,而且譯文的次序和原文并不完全一致。還有,《澳門新聞紙》第五冊“澳門六月二十日新聞紙”上關于伊索寓言(譯名條目為“依濕雜記”)的內容,參見《澳門新聞紙》第五冊“澳門六月二十日新聞紙”,見《鴉片戰爭》第二冊,第483—484頁。是譯自《叢報》1840年8月號上一篇介紹《伊索寓言》中譯本的文章。

雖然《廣州紀錄報》和《廣州新聞》現已無足本存世,但我們仍然可以找到《澳門新聞紙》節譯此兩刊的線索。《澳門新聞紙》第三冊“澳門正月十一日下篇新聞紙(即中國十二月初七日)”括號內日期為原文所注。關于“欽差”一節,就是譯自英國海員喜爾所撰寫的一篇關于他們被林則徐接見的報道。這篇報道首先發表在1840年1月11日的《廣州新聞》上,雖然后來被《叢報》1840年1月號轉載,但由于《叢報》的刊行規律是每月最后一日出版,因此可以根據譯稿日期明確推斷出《澳門新聞紙》是直接譯自《廣州新聞》原刊稿。

在《澳門新聞紙》中,也有一部分譯文題頭有“蘭敦新聞紙”、“新奇坡新聞紙”字樣,但筆者推測這并不一定是直接譯自倫敦等地出版的報刊,而是指《叢報》、《廣州紀錄報》等刊轉載的內容。因為雖然在華外僑有可能有這些外報,但林則徐他們畢竟較難得到。

二

那么,《海國圖志》中所征引的外文譯刊和《澳門新聞紙》是什么樣的關系呢?《海國圖志》中先后提到三種外文刊物,即《澳門月報》、《澳門新聞錄》和《澳門雜錄》,魏源注明為“道光十九年及二十年新聞紙,兩廣總督林則徐譯出,中有四條曾附奏進呈。”其中《澳門月報》的分量最重,魏源在《海國圖志》中將其單列為兩卷,共五則。即卷八十一“夷情備采一”的“論中國”、“論茶葉”和“論禁煙”,和卷八十二“夷情備采二”的“論用兵”和“論各國夷情”。參見《海國圖志》,第1956—1981頁。《澳門新聞錄》和《澳門雜錄》分別散見《海國圖志》卷七十、卷七十四和卷九十四文中各處。參見《海國圖志》卷七十之“南極未開新地附錄”,第1809頁;卷七十四之“釋五大洲”,第1851頁;卷九十四之“西洋器藝雜述”,第2173頁。有研究者認為《海國圖志》中的《澳門月報》、《澳門新聞錄》和《澳門雜錄》,和《澳門新聞紙》一樣,是林則徐他們所譯的另外三種外文刊物的名稱。齊思和在《鴉片戰爭》中輯入《澳門新聞紙》后,亦轉錄了《海國圖志》中的《澳門月報》,可見齊認為《澳門月報》和《澳門新聞紙》內容有別,或者根本認為是兩種譯報。

關于《海國圖志》中這三種外刊名稱的問題,筆者將在下文詳述。但首先可以肯定的是,《海國圖志》中這三種外刊的內容完全是摘引自《澳門新聞紙》;而且,林則徐所組織翻譯的報刊中,并沒有《澳門月報》等刊。如果我們將《海國圖志》中所征引的這三種外刊的內容和《澳門新聞紙》逐條核對,就會發現這三種外刊完全是從《澳門新聞紙》摘錄而來。但魏源在輯錄時,并不是直接采用原譯稿《澳門新聞紙》,而是做了大量的調整。有時魏源所引的一段文字,很可能來自《澳門新聞紙》中不同日期、甚至不同冊的內容。如《海國圖志》卷八十一“夷情備采一”中所征引的《澳門月報》之“論中國”的九節文字,就分別節選自《澳門新聞紙》各冊內容,涉及中國律法、人口、兵力,以及西人學習漢語的情況等諸方面,如第一節“中國人民居天下三分之一”就是來自《澳門新聞紙》第三冊“澳門十二月十四日新聞紙”。參見《海國圖志》卷八十一,第1956—1957頁;《鴉片戰爭》第二冊,第409—411頁。并不是單獨引自某《澳門月報》,《澳門新聞紙》中也并無《澳門月報》等刊之說。由此可見,《海國圖志》中所征引的外刊如《澳門月報》都是魏源后來節選《澳門新聞紙》時另取的報刊名。這是此前《海國圖志》的研究者一直沒有關注到的一個細節。

不僅如此,魏源在輯錄《澳門新聞紙》時,還對原譯稿內容進行了文字潤色和刪改。為說明這個問題,我們不妨引兩段對應的文字加以比較。如《澳門新聞紙》第三冊中“澳門十二月十四日新聞紙”一條為:

中國官府全不知外國之政事,又少有人告知外國事務,故中國官府之才智誠為可疑。中國至今仍舊不知道西邊,猶如我等至今尚未知阿非厘加內地之事……中國果欲求切實見聞,亦甚便,通事引水人等所知固少,而浩官算是多有歷練之人。我等恐本地人究未知道詳細……此是驕傲自足,明明輕慢各種蠻夷不去考究。《澳門新聞紙》第三冊“澳門十二月十四日新聞紙”,見《鴉片戰爭》第二冊,第411—412頁。

在《海國圖志》中所對應的引文為《澳門月報》一“論中國”:

中國官府,全不知外國之政事,又不詢問考求,故至今中國仍不知西洋,猶如我等至今未知利未亞洲內之事……中國人果要求切實見聞亦甚易,凡老洋商之歷練者及通事引水人,皆可探問。無如驕傲自足,輕慢各種蠻夷,不加考究。《海國圖志》卷八十一“夷情備采”,第1959頁。

此外,《澳門新聞紙》第三冊中“澳門十二月十四日新聞紙”是談論外國人對林則徐譯外書外報一事的反應:

然林則徐行事全與上相反,他自己先預備幾個最善翻譯之本地人,他就指點奸細打聽事件法子,這些奸細、洋商、通事、引水,二三十位,官府在四方各處打聽,皆是有些才能之人,將打聽出來之事,寫在日記上,按日期呈遞登于簿上,有幾個夷人,甘心情愿廣中國之知識,將英吉利好書賣與中國,俾有翻譯人譯出大概之事情,有如此考究,并添許多知識,于今有何應驗。林系聰明好人,凡有所得,不辭辛苦,常時習用,記在心中。于進觀其知會英吉利國第二封信,好似初學知識之效驗。《澳門新聞紙》第三冊“澳門十二月十四日新聞紙”,見《鴉片戰爭》第二冊,第411—412頁。

這段文字在《海國圖志》的《澳門月報》中所對應的引文為:

惟林總督行事全與相反,署中養有善譯之人,又指點洋商、通事、引水二三位官府,四處探聽,按日呈遞。亦有他國夷人,甘心討好,將英吉利書籍賣與中國。林系聰明好人,不辭辛苦,觀其知會英吉利國王第二封信,即其學識長進之效驗。《海國圖志》卷八十一“夷情備采”,第1959頁。

從以上這兩段文字可見,雖然《海國圖志》中的引文與《澳門新聞紙》譯稿原文所表達的內容基本一致,但很顯然《海國圖志》中引文的文字較《澳門新聞紙》要雅馴得多,而且魏源在引文中很明顯地刪除了“中國官府之才智誠為可疑”這種攻擊清朝政府的內容。

三

既然魏源在《海國圖志》中所征引的三種譯刊均摘錄自《澳門新聞紙》,而《澳門新聞紙》又是譯自三種英文原刊,那么,在這三種譯刊和三種英文原刊之間,是否存在某種聯系呢?

有學者認為《海國圖志》中的三種譯刊應該分別譯自那三種外文原刊,白瑞華甚至認為這兩組刊物的關系一一對應如下:

《海國圖志》中譯刊 外文原刊

《澳門月報》—— The Chinese Repository(《中國叢報》)

《澳門新聞錄》——The Canton Press(《廣州新聞》)

《澳門雜錄》——The Canton Register(《廣州紀錄報》)See, Roswell. S. Britton, The Chinese Periodical Press, 1800—1912, Kelly and Walsh, 1911, p. 33.

但筆者發現這兩組刊物之間并不一定存在以上對應關系。如果將《海國圖志》上征引的五則《澳門月報》和《叢報》一一核對,就會發現《澳門月報》中雖有譯自《叢報》的內容,但也有一部分顯然無法在《叢報》上找到對應的原文。如《澳門月報》五“論各國夷情”中前三段討論俄羅斯和中國關系的文章,上有“故俄羅斯亦欲奪我等印度之稅餉,令公司所屬之地不能安靜,亦已足矣”《海國圖志》,第1977—1980頁。原文見《澳門新聞紙》第六冊“澳門九月二十六日新聞紙”,見《鴉片戰爭》第二冊,第518—519頁。等內容。但是,在《叢報》二十卷的全部文章中,我們并不能找到與之相應的章節。可以肯定,《澳門月報》和《中國叢報》之間并不存在對應關系,因此也可以推斷,《澳門新聞錄》與《廣州新聞》,以及《澳門雜錄》與《廣州紀錄報》的對應關系也是不可靠的。

不僅如此,筆者還發現《海國圖志》中所征引的這三種外刊,在內容上有重合或混亂的現象。如《海國圖志》卷七十四“釋五大洲”中所征引的《澳門新聞錄》參見《海國圖志》卷七十四“釋五大洲”,第1851—1852頁。,和《海國圖志》卷八十一“夷情備采”中所征引的《澳門月報》,這兩處報刊的頭兩段內容完全是相同的。參見《海國圖志》卷八十一“夷情備采”,第1956—1957頁。也就是說《海國圖志》卷七十四中所征引的《澳門新聞錄》和卷八十一所征引的《澳門月報》是一回事。這說明《海國圖志》中所征引的三種外刊不僅是魏源在輯錄《澳門新聞紙》時任意所取的刊名,而且,這三種外刊和林則徐選譯的三種英文原刊之間不存在一一對應的關系。

一個可能的原因是,《澳門新聞紙》是按時序“統釘數本”,并不是按原刊分類,譯稿題頭有時間,但并沒有關于原刊的線索。而魏源不通外語,即便在鎮江同時得到譯稿和原刊,也無法將其一一甄別。因此,魏源在《海國圖志》中編輯《澳門新聞紙》的這些材料時,是在限定某一主題的情況下從《澳門新聞紙》中抽取與之相關的內容,冠以《澳門月報》等名目,并沒有刻意去強調譯刊與外文原刊之間的關系。至于魏源為何要將這些譯稿分別命名為《澳門月報》、《澳門新聞錄》或《澳門雜錄》,筆者目前尚未能找到合理的解釋。

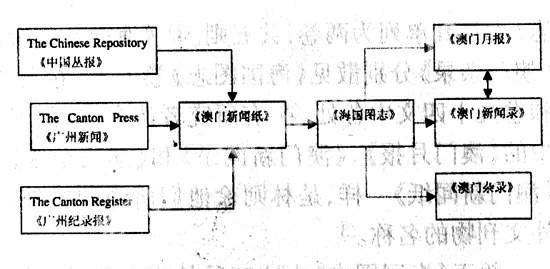

至此,我們可將林譯報刊的原刊、譯稿和《海國圖志》中征引的外刊這三者之間的關系,用下圖表示:實線箭頭表示影響關系,虛線為所屬關系。オ

從上圖可知,我們在《海國圖志》中讀到的《澳門月報》等刊,經歷了兩次流變,第一次發生在林則徐組織梁植等人將《叢報》等刊編譯成《澳門新聞紙》的過程中,第二次發生在魏源節選《澳門新聞紙》中相關內容,再編輯成《澳門月報》等刊之時。在每一次的流變中,譯者或編者都針對自己的需要,對原文/譯稿進行了篩選和重組。如果將《澳門新聞紙》與原刊相比,我們會發現,對于林則徐而言,他所關心的大多是與時局相關、新聞性很強的情報;而到魏源輯錄《海國圖志》之時,鴉片戰爭已塵埃落定,原刊的新聞性已不再重要,《澳門月報》等內容所反映的主要是外國人對中國的認知和看法。魏源對“世界”如何看“我”的本能關注,體現出一種更為急迫的“欲求知識于域外”的心態。可以說,魏源“看世界”一方面是受林則徐之托著書的結果;另一方面,鴉片戰爭之后,國人怵于外患,因而認識外部世界的心情更加“炎炎不可抑” 梁啟超:《清代學術概論》,上海:商務印書館,1924年,第52頁。。而正視“蠻夷”的地理和知識空間,乃是國人理解和接受西學,并逐步建立起“心同理同”的世界意識的基礎。這也是林則徐組織譯西書西報的重要價值,其意義則已遠遠超出了翻譯史的范疇。

(尹文涓:首都師范大學比較文學系 郵編:100048)