修法能否管住“特定關系人”

劉仁文

與其在刑罰的嚴厲性上不斷加碼,不如退而求之于基礎制度的完善,如盡快建立國家工作人員的財產申報制度。

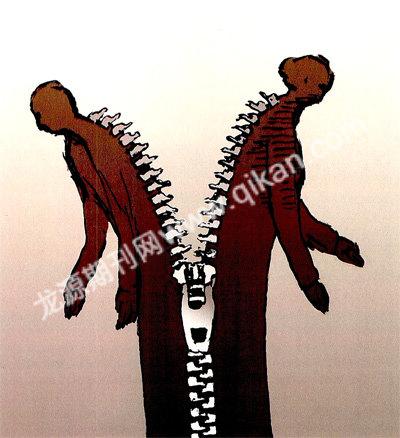

最近通過的刑法修正案(七)明確規定了“特定關系人”的受賄罪,其具體內容是:國家工作人員的近親屬或者其他與該國家工作人員關系密切的人,通過該國家工作人員職務上的行為,或者利用該國家工作人員職權或者地位形成的便利條件,通過其他國家工作人員職務上的行為,為請托人謀取不正當利益,索取請托人財物或者收受請托人財物,單獨構成受賄罪,分別依數額大小和情節輕重判處不同的刑罰;離職的國家工作人員或者其近親屬以及其他與其關系密切的人,利用該離職的國家工作人員原職權或者地位形成的便利條件實施前款行為的,依照前款的規定定罪處罰。

“特定關系人”這一提法引起關注已經不是第一次了。2007年5月30日,中央紀委印發了《中共中央紀委關于嚴格禁止利用職務上的便利謀取不正當利益的若干規定》(即“八條禁令”),首次出現“特定關系人”的概念,并指出,特定關系人是指“與國家工作人員有近親屬、情婦(夫)以及其他共同利益關系的人”。

“八條禁令”印發的同時,中央紀委還表示,自2007年5月30日起30天內,涉嫌違反這一規定的黨員干部主動說清問題的,可以從寬處理;對拒不糾正或者在規定發布之后違反的,要發現一起,查處一起,嚴肅處理,絕不姑息。這既體現了文件鮮明的政策性特點,也說明在中國的語境中,紀委作為司法機關之前的一套反腐關卡所具有的重要作用。

同年7月8日,即中央紀委30日“反腐大限”到期后的第十天,最高人民法院、最高人民檢察院又聯合發布了《關于辦理受賄刑事案件適用法律若干問題的意見》(下稱“兩高意見”)。該意見以司法解釋的形式,全盤吸納了中央紀委的“八條禁令”。最高人民檢察院分管反貪工作的副檢察長王振川曾在接受《財經》采訪時稱“這是一次非常成功的從黨紀到國法的完整銜接”,事實上,正如王所透露:“兩高”在制定“意見”的時候,就是由中央紀委來組織協調的,“中央紀委提出,現在非傳統的腐敗形式比較多,而且這些形式往往比較隱蔽,比如有的官員自己不直接收錢,而是通過特定關系人等等。對于這些新的犯罪形式,《刑法》上沒有明確規定,使得很多腐敗犯罪沒有受到應得的懲處。于是,由中央紀委牽頭……”

9月,浙江省交通廳原廳長趙詹奇的情婦汪沛英因涉嫌受賄被提起公訴,后被法院以受賄罪判處有期徒刑7年。這是“兩高意見”發布后被查處的首例“特定關系人”受賄案。

現在,司法解釋的內容又被進一步納入立法,成為名正言順的“國法”,也成為中國刑法貫徹落實執政黨的政治意愿、強化反腐敗功能的一個標志性條款。

司法實踐中適用的不統一

這次擴大“特定關系人”為受賄罪主體的一個立法理由是原來的刑法沒有明確規定。但是,恐怕誰都記得:在原廣西壯族自治區政府主席、原全國人大常委會副委員長成克杰與情婦李平的受賄案中,李平這一“特定關系人”就是因受賄罪被判處無期徒刑的。當時這樣判的法理根據就是:按照我國刑法總則關于共同犯罪之規定,二人以上共同故意犯罪的,均應處罰。

這種解釋本來是沒有問題的,雖然我國刑法總則的共同犯罪之規定一般是指非身份犯之間或者身份犯之間的共同故意犯罪,但也沒有排除國家工作人員這種身份犯與非國家工作人員這種非身份犯之間的共同故意犯罪,而且從刑法關于“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪”的定義來看,將與國家工作人員同謀的“特定關系人”解釋為共犯,完全能為法條的字面含義所能包容,故不存在解釋上的困難。

但法律解釋除了依字面含義來客觀解釋外,還有追溯立法原意的主觀解釋。在能搞清立法原意時,學界多主張遵從立法原意,認為這可以更好地貫徹罪刑法定原則、保障人權。問題是,立法原意到底是什么,有時并不清楚。

刑法中關于受賄罪的規定就出現了這樣的問題:本來在1988年全國人大會常委會《關于懲治貪污罪賄賂罪的補充規定》(下稱《補充規定》)中有明確規定:“與國家工作^員、集體經濟組織工作人員或者其他從事公務的人員勾結,伙同受賄的,以共犯論處。”據此,不具備國家工作人員身份的人(當然也就包括“特定關系人”),是完全可以成為受賄罪的共犯的。但1997年新《刑法》關于受賄罪的規定卻取消了這一內容。而且,在前面的貪污罪的規定中,又特別指出:與國家工作人員勾結,伙同貪污的,以共犯論處(原《補充規定》規定:“與國家工作人員、集體經濟組織工作人員或者其他經手、管理公共財物的人員勾結,伙同貪污的,以共犯論處”)。這樣,有的學者就指出:既然相鄰的貪污罪對非身份犯的共犯問題作了專門規定,說明刑法總則規定的共同犯罪并不能自然適用于分則,而要結合分則的規定一起適用;而新《刑法》沒有將原《補充規定》中關于非身份犯伙同受賄以共犯論處的規定搬入,進一步說明立法者在這個問題上并不是疏忽,而是有意為之,否則就不好解釋:為什么同一個《補充規定》,關于貪污罪的“以共犯論處”就搬入刑法,而關于受賄罪的“以共犯論處”就沒有搬入,而且前后兩個條款都是規定在“貪污受賄罪”這一章!

學界有不同理解,自然導致司法實踐中適用的不統一。像李平這樣被判刑的“特定關系人”有之,但以“罪刑法定”為由,在另一些案件中不追究某些非身份犯的例子也是有的。另外,隨著腐敗現象的日趨復雜和花樣翻新,有些問題確實是現行立法難以解決的,如“特定關系人”沒有與國家工作人員合謀,卻利用該國家工作人員職務上的便利或其職權、地位形成的便利條件,為他人謀取利益,從中收受財物的情況,此時不能按照共同犯罪來處理,也就無法追究其刑事責任;另外,關于離職的國家工作人員利用原職權或者地位形成的便利條件收受他人財物是否構成受賄罪的問題,原來刑法沒有明確規定,理論上爭議很大,大多認為按照罪刑法定的原則,不宜在立法修改前作為犯罪來處理。

新的立法面臨的難題

中國的權力結構和立法體制使執政黨的意志能比較迅速地通過修法來得到體現,這大概也是中國的刑法學者較之其他國家更應當重視對刑事政策的研究的一個原因。這種政策回應型的立法,從功利主義的立場觀之,固然有好處,但若從法律的保障人權、追求公正等價值來看,卻也有隱憂之處。

立法出來就得執行,首先面臨的問題將是“特定關系人”的范圍怎么界定。中國是一個關系社會,執法總得有個邊界,否則司法資源也難以承受之重。現實中,這類案件的情況非常復雜,有的是近親屬,近親屬的含義在法律上是清楚的;但其他關系密切的人,到底掌握在什么范圍?

對此,全國人大常委會法工委副主任郎勝在答記者問時曾坦言:只能是由司法機關

根據具體情況具體界定,或者是過了一段時間以后,對認識比較一致的行為通過司法解釋來予以規定。筆者寫作此文時正在境外,就中國的這一立法現象征求這里的學者的意見,其中一個來自德國的教授認為:要是在他們這里,這種不明確的立法很可能會被宣告為違憲,因為罪刑法定的一個基本要求就是立法要明確、要有可預期性。

這次立法仍然沒有明確“特定關系人”這種非身份犯與國家工作人員這種身份犯共同受賄如何處罰的問題,這不能不說是快速立法的一個缺憾。如前所述,這個問題在理論界和實務界都有爭議,既然現在實務界大多采取以共同犯罪的形式來處理的態度,就應當像貪污罪那樣在法條中明確規定。當然,現行貪污罪這樣的規定也還可以改進,那就是不宜簡單地作為共犯來論處,而應當明確非身份犯較之身份犯處理要輕,畢竟此種腐敗犯罪主要針對的還是國家工作人員這種身份犯。

在前述缺憾的基礎上,由于新的立法對“特定關系人”這種非身份犯單獨受賄的行為規定了獨立的刑罰,且較之刑法典中的受賄罪處罰要輕得多(刑法典中的受賄罪最高刑是死刑,而現在的“特定關系人”受賄罪最高刑只是7年以上有期徒刑),那么將來對“特定關系人”的受賄往哪邊靠,后果就完全不一樣。如果認定特定關系人系與國家工作人員合謀受賄,則處理要重得多;如果認定其是單獨受賄,則處理要輕得多。這會不會造成某些人將來避重就輕這樣一種與立法者的最初意旨適得其反的局面?

還有,有行賄才有受賄,不知立法者是基于何種考慮,此次在確立“特定關系人”受賄罪主體的同時,卻沒有將向特定關系人行賄的行為宣布為犯罪,如果擔心這種不平衡的立法會削弱反腐敗的初衷,筆者相信不會是多余的。

毫無疑問,這次擴大受賄罪主體的舉措表明了中國反腐敗的決心,筆者歷來主張“中國的法律要解決中國的問題”,當國家工作人員的近親屬、身邊人、情人等“特定關系人”成為腐敗高發人群時,刑法理應作出必要的反應。但這種反應應當是理性的。所謂理性,不僅指新的立法要符合刑事法治的要求,如得遵循罪刑法定原則關于刑事立法明確化的要求,而且還包含對刑法功能的有限性的認識。刑法的正義和遏制犯罪的有效都只能建立在其他防范制度比較完善的基礎上。

這次刑法修正也提高了巨額財產來源不明罪的法定刑,許多人對此賦予了很高期望,以為能使腐敗現象大為改觀,筆者卻例外,因為貪污、受賄有死刑他都不怕,又怎么會怕你提高幾年有期徒刑呢?所以筆者多次指出過,與其在刑罰的嚴厲性上不斷加碼,不如退而求之于基礎制度的完善,如盡快建立國家工作人員的財產申報制度。