基于語料庫的莎劇《哈姆雷特》漢譯文本中“把”字句應用及其動因研究

胡開寶

提 要:本文基于莎士比亞戲劇翻譯語料庫,定量分析莎士比亞戲劇《哈姆雷特》的梁實秋譯本與朱生豪譯本中“把”字句的應用和分布,并從認知語法和語用角度探討“把”字句應用的內在動因。研究表明,莎劇《哈姆雷特》梁譯本和朱譯本中“把”字句的使用頻率高于許多漢語原創文學作品,而朱譯本中“把”字句每千字使用頻率是梁譯本的1.7倍。本文認為,上述譯本中“把”字句應用的動因主要是認知、句法和語用等。

關鍵詞:《哈姆雷特》;漢譯文本;“把”字句

中圖分類號:H315.9 文獻標識碼:A 文章編號:1000-0100(2009)01-0111-5

Corpus-based Study of BA-construction in the Chinese Versions of

Hamlet by Shakespeare

Hu Kai-bao

(Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China)

The present paper, from the perspective of cognitive grammar and pragmatics, explores the motivations for the use of BA construction in Liang Shiqius and Zhu Shenghaos translations of Hamlet by Shakespeare, following a corpus-based quantitative analysis of the use and distribution of the distinctive Chinese construction. Research findings show that BA construction is more frequently used in Liangs or Zhus translations of Hamlet than in many other original Chinese literary works, and the frequency of BA construction per thousand word in Zhus translation is 1.7 times of the frequency in Liangs translation. The paper insists that the motivations for the use of the construction in the Chinese translations involve cognitive, grammatical and pragmatic motivation.

Key words:Hamlet; Chinese translations;BA construction

1 引言

“把”字句一直是學界研究的熱門課題。王力(1943)指出“把”字句的動詞具有處置性。張旺熹(1991)分析了字數達53萬字的漢語原創作品中“把”字句出現的頻率,發現戲劇作品“把”字出現次數多于小說,后者又比散文多。柯飛(2003)則對漢語原創語料和漢語翻譯語料“把”字句出現的頻率進行比較,發現后者高于前者。 “把”字句是現代漢語中非常獨特的句型,而漢語原創作品 “把”字句使用頻率卻少于漢譯文本,其動因是什么?翻譯英語語句時,譯者選用“把”字句的依據何在?這些問題對于“把”字句研究以及翻譯漢語語言的研究非常重要。本文基于自建的莎士比亞戲劇翻譯語料庫,采用自主開發的Paracorpus英漢平行檢索軟件和Concapp等軟件,系統研究梁實秋與朱生豪翻譯的《哈姆雷特》漢譯文本中“把”字句應用及其內在動因。為方便起見,這兩個譯本分別簡稱為梁譯本和朱譯本。

2 梁譯本和朱譯本中“把”字句的應用與分布

梁譯本和朱譯本中“把”字句使用頻率分別為每千字2.1和3.6次。與漢語原創作品相比,這些頻率居高還是偏低?這些譯本中“把”字句的分布情況如何?“把”字句與哪些英語語句對應?為此,本文將對這些譯本與漢語原創作品的“把”字句使用頻率進行比較,并分析這些譯本中把字句的分布和具體應用。

2.1 梁譯本和朱譯本與漢語原創作品中“把”字句使用頻率比較

本文對曹禺戲劇《雷雨》和老舍戲劇《茶館》中“把”字句使用進行定量分析,并對照李寧、王小珊(2001)和柯飛(2003)的研究成果。具體情況如表1所示。

根據上表,朱譯本“把”字句使用頻率高于表中所列的所有漢語原創作品。其中,朱譯本“把”字句使用頻率比同類的漢語戲劇作品《雷雨》和《茶館》分別高47%和69%,是《池莉小說近作選》的4.5倍。與《雷雨》和《茶館》相比,梁譯本“把”字句使用頻率要分別高出10%和47%,但比《駱駝祥子》和《林家鋪子》低。

Mona Baker(1996)指出翻譯語言“遵循、甚至夸大目標語中典型模式和做法”。然而,表1數據表明,與《駱駝祥子》和《林家鋪子》相比,梁譯本并未過多使用“把”字句這一漢語特有的句式,因此,我們認為判斷某一目的語模式在翻譯語言中是否顯著,應考慮到相互比較的翻譯文本和原創文本的文體類型是否相同或相似。

2.2 梁譯本和朱譯本中“把”字句的分布

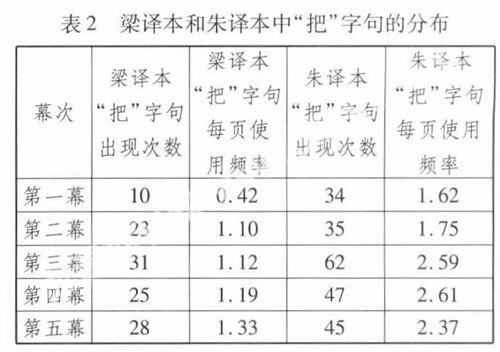

《哈姆雷特》共有五幕。該劇的梁譯本包括序言和注釋在內共141頁。朱譯本沒有序言,腳注不多,共105頁。不包括注釋部分在內,梁譯本第一至第五幕分別為24、21、28、21和21頁,朱譯本第一至第五幕分別為21,20,24,18和19頁。我們以戲劇的幕為單位,考察了 “把”字句在這兩個譯本中的具體分布情況,見表2。

從表2可見,這兩個譯本中“把”字句每頁使用頻率基本呈遞增趨勢。有趣的是,這一趨勢與《哈姆雷特》劇情的發展相吻合。該劇主題為復仇,劇情逐步推進,人物沖突越來越激烈。第一幕為該劇情節發展的起始階段,介紹交待事件發生的起因和戲劇人物之間的沖突。第四幕和第五幕是全劇的高潮階段,講述篡取王位的叔叔兩度設計除掉哈姆雷特,而后者最終以自己生命為代價完成了復仇計劃。在梁譯本中,第四幕和第五幕“把”字句使用頻率分別是第一幕的2.83倍和3.17倍。在朱譯本中,第四幕和第五幕“把”字句使用頻率分別是第一幕的1.61倍和1.46倍。由上表可知,“把”字句的使用主要集中于第三至第五幕。梁譯本第三至第五幕“把”字句分別占該譯本“把”字句總數的26%,21%和24%,而朱譯本第三至第五幕“把”字句所占的百分比分別為28%,21%和20%。

2.3梁譯本和朱譯本中“把”字句的具體應用

與漢語原創作品不同,翻譯文本中“把”字句的應用受英語原文的影響。我們提取梁譯本和朱譯本中所有“把”字句及其對應的英語語句,以分析英語語句譯為“把”字句的規律和特點。總體看來,譯成“把”字句的英語句子結構主要為以下4大類。

A.動詞 + 賓語 +介詞短語:

① No such matter: I will not sort you with the rest of my servants… //梁譯本:萬無此理;我不能把你們當做我的侍從一類;朱譯本:沒有的事,我不愿把你們當作我的仆人一樣看待。

B. 動詞 + 賓語 + 形容詞 / 副詞 / 分詞:

② It will be laid to us, whose providenceshould have kept short, restraind and out of haunt, this mad young man//梁譯本:這責任將在我身上,因為我事前就該把這瘋狂的青年嚴加防范設法隔離才對;朱譯本:我們是不能辭其咎的,因為我們早該防患未然,把這個發瘋的孩子關禁起來,不讓他到處亂走。

C. 動詞 + 名詞 + 名詞/ 不定式:

③ Since love our hearts and Hymen did our handsunite commutual in most sacred bands.//梁譯本:自從兩心相愛慕,月老締良緣 一絲紅線把我倆的手兒牽;朱譯本:自從愛把我們締結良姻, 許門替我們證下了鴛盟。

D. 動詞 + 賓語

④ And, in this brandish apprehension, kills the unseen good old man. //梁譯本:于是在狂妄迷惑之中,竟把里面藏著的老人刺死了。朱譯本:于是在一陣瘋狂的恐懼之中,把那躲在幕后的好老人家殺死了。

E. 被動結構

⑤ Let the foils be brought, the gentleman willing, and the king hold his purpose, I will win for him an I can.//梁譯本:把比賽的劍拿來;假如那位先生愿意,國王依舊主張,我便盡力贏他;朱譯本:叫他們把比賽用的鈍劍預備好了,要是這位紳士愿意,王上也不改變他的意見的話,我愿意盡力為他博取一次勝利。

在梁譯本和朱譯本中,與以上英語語句對應的漢語“把”字句數量不等。限于篇幅,表略。

在梁譯本和朱譯本中,與A類語句對應的把字句數量最多,分別占梁譯本和朱譯本把字句總數的35%和30%。D類英語句子結構次之,與這類結構對應的“把”字句分別占“把”字句總數的28%和26%。譯自C類的“把”字句所占比例分別為9.4%和8.9%。 在梁譯本中,與E類語句對應的“把”字句數量最少,只占梁譯本“把”字句的5.1%;譯自B類語句的“把”字句所占比例為6.8%。在朱譯本中,與B類和E類句子對應的“把”字句所占的比例為4.9%和5.3%。有必要指出,梁譯本和朱譯本中譯自同一英語語句的“把”字句分別有55個。其中,與A, B, C, D和E類語句對應的“把”字句數量分別為26、5、6、11和3個不等。

3 梁譯本和朱譯本中“把”字句應用的動因

根據認知語法,句法結構的外在形式受內在認知因素驅動。“句法結構在相當程度上不是任意的、自主的,而是有自然的動因,其外形通常是由認知、功能、語用等句法之外的因素促成。”(盧植2006:219)在翻譯過程中,源語文本的認知、句法及語用等層面的信息不同程度上影響譯者對具體目的語句式結構的選擇。因此,梁譯本和朱譯本中“把”字句應用的動因主要包括認知、句法和語用動因。

3.1 認知和句法動因

翻譯本質上是由譯者主體所進行的認知過程。A. 切斯特曼指出,“翻譯從表面上看是兩種不同語言體系之間進行的轉換,而在形式的背后,卻存在著極其復雜的認知活動,這項活動是通過認知主體即譯者自身來完成的”(Chesterman 1997) 。在這一過程中,源語文本所蘊含的事件圖式或典型事件模型會直接影響譯者對目的語語言形式的選擇。Langacker認為典型事件模型是形成語法構造和基本句型的基礎(Langacker 1991:283)。實質上,譯者所選用的目的語語言結構是源語文本承載的事件圖式的映射。譯者常常自覺或不自覺地根據原文的事件圖式,選用適當的目的語句式結構加以再現。

圖式是指人作為主體所擁有的知識結構,是關于范疇的看法和認識,主要分為內容圖式、語言圖式和文本圖式。根據Cohen的觀點,內容圖式指實際知識、價值觀念和文化準則的表征體系(Cohen 1994:132)。語言圖式指句子結構、語法變化和曲折、文字拼寫和標點符號使用、詞匯和連貫結構。文本圖式則為不同文本的修辭結構,如食譜、童話、研究性論文和教科書等。事件圖式屬于內容圖式,也稱為概念圖式,反映參與者在某一行為或狀態中最典型的組合,他們可能扮演主動或被動的角色。

在2.3小節,我們討論了與“把”字句對應的主要英語語句結構。這些語句所蘊含的事件圖式是空間位移圖式。空間位移圖式指物體(包括抽象物體)在物理空間、時間、范圍空間、心理空間和社會空間等不同空間內發生位移,或某一事物受到另一事物發出動作的影響,其所處位置、性質或狀態發生變化。在上節所列的A,B和C三類句子中,賓語后的句子成分均用于說明受主語發出動作的影響,賓語所指事物的位置、性質或狀態的變化。D類句子也同樣表示主語發出的動作使得某一事物的狀態發生變化。不同的是,這一變化不是通過賓語后的成分來表示,而是蘊涵于謂語動詞意義之中。如例④,動詞kill的賓語the unseen good old man所發生的變化體現于kill之中,即“死去”。E類句子中,主語是受事對象,動詞被動式表示該事物所經歷的變化,而動作發出者或施事對象雖然沒有明確說明,但在具體語境中可以推出。

受上述英語語句所承載的位移圖式制約,譯者可以選擇的漢語句式結構主要為動賓結構、動詞+賓語+賓語補足語、“把”字句、“將”字句、以及漢語被動句等。這些結構均表示由于外力的作用或影響,某一事物的狀態或性質等發生變化。一般而言,英語句法具有明顯的末端重量傾向,即將字數較多或語法結構較復雜的成分,重要信息置于句末,而漢語則表現為前端重量的趨勢,即較長或結構較為復雜的成分往往放在句首。由于英漢語言之間的這一差異,賓語太長或賓語后成分復雜的英語語句譯成漢語時,人們大多使用“把”字句或“將”字句。此外,為強調賓語,“把”字句或“將”也經常使用。“把”字句和“將”字句的語義特征基本相同,均表示“處置”和“致使”。“處置”是指主語有意識地對賓語施加作用并使之發生變化。“致使”指主語致使賓語發生變化,對于事件的發生負有責任。 “把”字句常用于口語,有時也用于書面語言,而“將”字句多用于書面語言。石定栩基于對18世紀以來有關文學語料的研究,指出“將”字處置式結構大約在19世紀和20世紀之交從北方話口語之中消失,取而代之的是“把”字句(石定栩2006:131)。根據李寧、王小珊(2001)對335萬字漢語語料中“把”字句應用調查的結果, “把”字句在電視談話中的頻率為0.14%,在文學作品中出現頻率為0.09%。鑒于此,運用口語形式描述事物性質或狀態所發生的變化時,如果漢語賓語后面成分復雜或為強調賓語,人們通常使用“把”字句。 與其他文學體裁不同,戲劇主要由人物對白組成,并憑借這一口頭語言形式塑造人物形象,交待人物之間的矛盾和戲劇沖突。這些矛盾或沖突必然涉及到說話人為了達到某一目的,通過行為或動作使事物發生變化。作為承載位移圖式的主要漢語句式,“把”字句在梁譯本和朱譯本中的頻繁使用當在情理之中。不過,“將”字句使用頻率很低。在梁譯本和朱譯本中,“將”字句的出現次數分別為2次和6次。

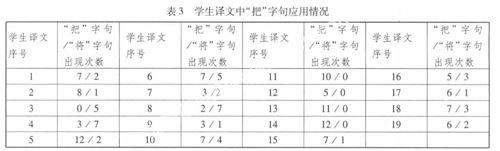

還應指出,在《哈姆雷特》中,動詞+賓語結構和動詞+賓語+賓語補足語結構十分常見。其中,許多賓語前往往使用若干前置定語,而賓語補足語常由介詞、形容詞、副詞、動詞不定式以及名詞短語充當,補充說明賓語所發生的變化。這些結構若直譯成漢語,漢語賓語或賓語后置成分則顯得復雜、冗長,這與漢語前端重量趨勢不符。因而,梁譯本和朱譯本常常將這些英語句式譯為“把”字句。梁譯本和朱譯本中,與這些語句對應的“把”字句分別占這兩個譯本中“把”字句總數的79.2%和69.87%。事實上,這些英語語句與漢語“把”字句之間存在顯著的對應關系。為進一步了解這些英語句式的漢譯情況,我們選取梁譯本和朱譯本均譯作“把”字句的14個英語語句,要求19名英語專業碩士生在課堂上將這些句子譯成漢語。這些語句均描述某一事物受外力影響所發生的變化。其中,7句為動詞+賓語+介詞短語結構,4句為動詞+賓語+名詞,3句為動詞+賓語+副詞短語。具體結果如表3所示。

根據表3,“把”字句在所有學生譯文中出現的次數為121次,每篇譯文平均使用6.37次。“將”字句出現次數為46次,在每篇譯文中平均出現2.42次。不難推知,《哈姆雷特》人物語言中廣泛存在的蘊含位移圖式的句式結構,尤其是動詞+若干前置定語+賓語,以及動詞+賓語+賓語補足語結構等句式結構的翻譯,是梁譯本和朱譯本中“把”字句使用頻率高于許多漢語原創文本的主要原因之一。

3.2 語用動因

語用動因是指源語文本語用信息對翻譯的影響。在翻譯過程中,譯者通常自覺或不自覺地再現源語語句的語用特征和語用功能。語用特征是指源語語句在語氣、態度或口吻等方面所表現出的不同特征,如客觀中立或諷刺挖苦的語氣等。語用功能,也稱作言外行為,是指人們通過“說話”所實施的行為,如提出建議,發布命令等,是通過字面意義所表達的說話人的意圖。根據Searl (1976)的觀點,言外行為可分成闡述類、指令類、承諾類、表達類和宣告類。闡述類是指說話人對于過去,現在或將來的客觀現實進行陳述。指令類是指說話人命令、建議或要求聽話人去做某一件事。承諾類指說話人對將來要做的某一行為作出許諾。表達類則是表達說話人的某種心理狀態,如感激、悲傷等。宣告類則指客觀事實按照說話人的話語發生變化。

抽樣分析《哈姆雷特》原著第四幕第七景和第五幕第二景,我們發現蘊含位移圖式的語句共97個。其中,語用功能為提出要求、建議或發布命令的語句計40個,15個語句表示許諾。這類語句表示說話人的主觀愿望、建議、要求或許諾等,具有明顯的主觀性。主觀性是指語言不僅僅表達命題式思想,還表達說話人的觀點、感情和態度以及說話人要實施的言語行為(Langacker 1987, Lakoff & Johnson 1980)。陳述事實的語句有42個,這些語句雖然交待具體事實,但使用了表示說話人主觀態度或有關價值判斷的詞語,同樣具有主觀性。如例(2)、例(3)和例(4)均用于陳述事實,它們分別使用了 mad, sacred, brandish和good等表示價值判斷的詞語。

必須指出,蘊含位移圖式的漢語語句均具有主觀性,因為位置、性質或狀態等變化實質上是人對變化的一種主觀感知或判斷,而“把”字句的主觀性尤為突出。 “把”字句可以表示主觀處置,即某人對另一人或物施加影響,并使其發生變化,帶有非常明顯的主觀體驗成分。“把”字句還可用于表示說話人對某一動作承受者的主觀情感,如“那些衣服把小姑娘洗怕了”反映出說話者對小姑娘的同情心。此外,“把”字句的語用功能主要為闡述類、指令類和表達類。根據李寧和王小珊對三百萬語料中“把”字句語用功能的調查,闡述類把字句占所有“把”字句總數的85.99%,指令類“把”字句所占比例為7.4%,表達類的比例為5.75%。由于“把”字句與上述承載位移圖式的英語語句在語用特性和語用功能等方面的一致,“把”字句在梁譯本和朱譯本中頻繁出現。對照分析《哈姆雷特》原著第四幕第七景和第五幕第二景及其漢譯文,可知梁譯本和朱譯本中把字句數量分別為21和34個,“把”字句與承載位移圖式的英語語句的對應率分別為22%和35%。

4 結束語

作為交待人物之間矛盾沖突以及情節發展變化的主要手段,《哈姆雷特》人物對白中存在大量蘊含位移圖式的語句結構,如動詞+若干前置定語+賓語,以及動詞+賓語+賓語補足語結構等。這些語句具有鮮明的主觀性,其語用功能主要為陳述事實,提出建議和要求,發布命令,做出承諾等。由于“把”字句與這些句式結構在承載的位移圖式、語用特性和語用功能等方面的契合,以及漢語前端重量傾向的影響,《哈姆雷特》梁譯本和朱譯本中“把”字句的使用頻率高于許多漢語原創文本。

參考文獻

崔希亮. “把”字句的若干句法語義問題 [J]. 世界漢語教學, 1995(3).

金立鑫. “把”字句的句法、語義、語境特征 [J]. 中國語文, 1997(6).

柯 飛.漢語把字句特點、分布及英譯研究 [J]. 外語與外語教學, 2003(12).

李 寧王曉珊. “把”字句的語用功能調查 [J]. 漢語學習, 2001.(1).

梁實秋. 莎士比亞全集 [Z]. 北京:中國廣播電視出版社, 1995.

盧 植. 認知與語言[M]. 上海:上海外語教育出版社, 2006.

石定栩.語法化的動因和機制. 北京:北京大學出版社, 2006.

王 力. 中國現代語法 [M]. 上海:商務印書館, 1943.

張旺熹. “把”字結構的語義及其語用分析 [J]. 語言研究, 1991(1)

朱生豪. “莎士比亞戲劇全集譯者自序”[A]. 孟憲強. 中國莎士比亞評論 [C]. 長春:吉林教育出版社, 1991.

朱生豪. 莎士比亞全集 [Z]. 南京:南京譯林出版社, 1998.

Baker, M. Corpus-based Translation Studies: The Challenges That Lie Ahead [A]. In H. Somers (ed.). Terminology, LSP and Translation [C]. Amsterdam: John Benjamins, 1996.

Chesterman, A. Ethics of Translation [A]. In M. Snell-Hornby, et al. (eds.) Translation as Intercultural Communication[C]. Amsterdam: John Benjamins, 1997.

Cohen, A. D. Assessing Language Ability in the Classroom [M]. Boston: Heinle & Heinle Publishers, 1994.

Lakoff , G & M, Johnson. Metaphors We Live by [M]. Chicago: University of Chicago Press, 1980.

Langacker, R. W. Foundations of Cognitive Linguistics: Theoretical Prequisites [M]. Stanford: Stanford University Press, 1987.

Langacker, R. W. Foundations of Cognitive Grammar: Descriptive Application [M]. Stanford: Stanford University Press, 1991.

收稿日期:2008-12-11

【責任編輯 鄭 丹】