大珠三角的生態化發展

[摘要]生態文明為發展中的中國,乃至全世界的可持續發展指出了一條科學之路。作為世界工廠重鎮的大珠三角經濟區,未來不僅應該在經濟增長中領先,更應該在和諧社會的建設方面領先,發展方向應是建設生態珠三角,成為生態文明從理念見于現實的試驗田。

[關鍵詞]生態文明生態珠三角生態化發展體系

[中圖分類號]F127[文獻標識碼]A[文章編號]1004-6623(2009)01-0089-03

[作者簡介]王玉清(1968-),北京人,香港理工大學中國商業中心研究員,博士·研究方向:國際貿易、發展經濟學、區域經濟合作。

一、生態文明的內涵

生態一詞源于古希臘文oikos,意思是居住的環境。把生態作為一個研究的對象,即生態學的提出,始于德國生物學家海克爾(Ernst Haeckel)。早期的生態學理論,是研究動植物及其環境間、動物與植物之間及其對生態系統的影響的一門學科,屬于自然科學中生物和環境科學的一個分支。

20世紀60年代起,一些社會學家提出“文化生態”、“環境決定論”、“生態系統模型和生態倫理學”等。在資本至上的工業文明下,這些社會科學理論都未成氣候。盡管作為自然科學分支的生態學與社會科學的結合不盡如人意,但社會實踐中仍然有把生態理念與人類生活相聯系的嘗試。20世紀60年代,美籍意大利建筑師保羅·索勒瑞(Paola Soleri)把生態學和建筑學兩詞合并,提出了“生態建筑學”的新理念,并在位于鳳凰城北70英里處一塊860英畝的土地上進行生態建筑的探索,建設了阿科桑底工程。由此,生態學在城市規劃領域的影響日益增大。

進入21世紀,面對頻繁發生的生態危機,人們越來越多地關注人類社會與自然環境的共生共榮。生態環境對人類發展的支持能力,發展的可持續性成為人類發展中不可回避的問題。工業文明以前,人類的活動受到自然條件的嚴重制約,300年的工業文明則以人類征服自然為主要特征。世界工業化的發展使征服自然達到極致,工業文明在給人類帶來極大物質財富的同時,也制造了大量的副產品:貧富分化、環境污染、物種迅速減少、自然災害泛濫。今天,越來越多的人認識到資源、環境和土地已經無法支持傳統的工業化發展,人類發展也不能局限于經濟的增長。人類需要新的文明形態來延續與自然的共存和人類社會的和諧,需要新的發展模式突破“增長的極限”。新的文明形態應該遵循自然生態和人類社會(經濟、政治、社會結構)的和諧發展,并把這種和諧作為人類發展的客觀規律,人類活動自覺地以生態的承載能力為限制,即“生態文明”。

生態文明的含義可以從廣義和狹義兩個角度來理解。從廣義角度來看,生態文明是人類社會繼原始公社文明、農業土地文明、工業機械文明后的新型文明理念,涵蓋政治、經濟、社會、文化、科技各個領域。它以人與自然的協調發展作為行為準則,建立健康有序的新型社會經濟機制,實現經濟與社會、人類與自然環境的協同、可持續發展。這種文明形態表現在經濟領域是資源節約、環境友好的生產方式;表現在社會領域是民生和諧、儉樸簡單的生活方式;表現在文化思想領域是尊重自然規律、科學運用自然資源的社會文化體系和價值觀念。從狹義角度來看,如果工業文明是以機械化生產為基礎的大規模生產和消費模式的體現,是人類征服自然、利用自然的理想實現,生態文明就是以信息技術和生態技術為基礎的生產體系再造,是人類尊重自然、可持續發展理想的實現。

二、生態化發展體系的建設

生態文明與人類社會的各個領域都密切相關。首先,自然生態環境的安全是人類生存的基礎。沒有自然生態環境的安全,人類就會陷入生存危機。其次,生產方式的變革和生產體系的再造是人類社會發展可持續的物質基礎。信息技術和生態環保技術的發展使生產方式的變革和生產體系的再造成為可能。有機農業、循環經濟和低碳經濟的發展都是變革傳統生產方式的成功案例。再次,生活方式和文明理念的改變是人類享受文明進步的保證。從工業文明到生態文明,人們拋棄的是惟人類中心主義的生產和生活方式,迎來的是可持續的、尊重自然的人類生存方式。在這一過程中,人類自身作為建設生態文明的主體,把生態文明的內容和要求內化于人類的法律制度、思想意識、生活方式和行為方式之中,最終達致社會經濟與自然生態的平衡發展。基于對工業化下人類生存方式的反思,生態文明把對生態系統的不良影響降到最低,以延續人類后代生存和發展的空間,即生態化發展模式。

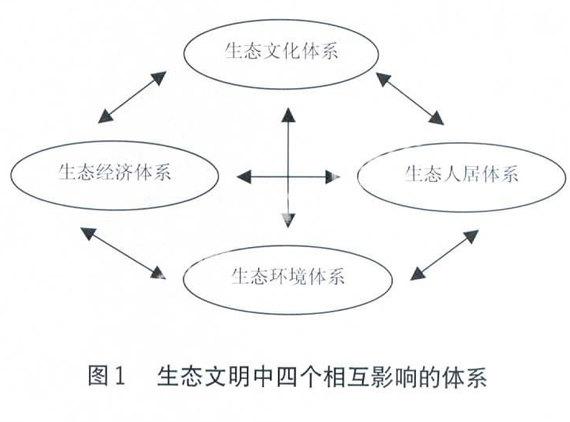

結合社會發展的結構體系和生態文明理念尊重自然的原則,生態文明思想引領下的社會發展應該包括四個相互影響的體系建設(如圖1):生態環境體系建設、生態人居體系建設、生態經濟體系建設和生態文化體系建設。生態環境體系是生態文明建設的自然基礎條件,是人類生存的基礎。人們重視環境的保護和生態的養育是緣于工業對生態的破壞,人類由此開始了生態文明的實踐,是建設另外三個體系的開端。

生態人居體系是人類自覺使用生態文明指導人類活動(包括生產建設和日常生活方式)的開始,例如對居住環境的重視、建筑物的環保節能、公共交通的設計規劃、生態社區或生態城市的規劃建設等等。這是生態文明在人類生活中物化的開始,既是生態文明傳播和生態技術應用的產物,也是刺激生態技術產品和生態文明生活方式的動力。從這個體系的建設開始,對生態技術和產品的需求會旺盛起來,生態經濟體系的建設從而有了豐富的基礎;同時人類開始自覺地成為生態系統中的重要組成部分,改變了征服自然的意識形態,生態文化體系開始成形。而高級的生態人居體系,在自覺形成人類與自然的和諧共處之外,也將納入社會各階層和諧共處的生態社會理想。

生態經濟體系是形成生態文明社會的核心內容,既是生態文明理念下物質文明的基礎,也是生態文明改造人類發展模式的根本體現。生態環境的保護和生態人居體系的建設為生態技術和產品的開發提供了機會,也為生態經濟體系的建設提供了基礎。隨著社會對資源節約和環境友好的訴求日益高漲,生態技術和產品(如農業有機栽培和養殖、節能減排、原料的循環利用等環保技術)將在三次產業中全面推廣和使用。循環經濟形成較大規模,可再生能源比重顯著上升。主要污染物排放得到有效控制,生態環境質量明顯改善。生態文明觀念在全社會牢固樹立。高效的循環經濟和零排放工業共生體系的廣泛建立,將使生態技術在改造傳統產業的同時,開辟新的產品和設備生產,形成新興產業。生態經濟體系的建設,將徹底改變工業化發展模式中人類對自然的剝奪,人類發展將與自然界共榮共存。新興產業的出現和生產方式的變革標志著生態文明從理想到現實的轉變。

生態文化體系是生態文明思想傳播的載體和成果。生態技術和生態經濟的發展補充生態文化的內容,提升生態文化的認知;生態文化體系的不斷豐富和創新將保

證生態化發展道路的科學性。生態環境體系和生態經濟體系共同構成生態文明中的自然物質內容,生態人居體系和生態文化體系共同構成生態文明中的人文理想。當然,四個體系之間相互作用的機制是不同的。有些階段市場機制能夠起作用(如生態經濟體系中的產業升級、新技術的開發和應用等),有些階段市場機制是明顯失靈的(如生態環境體系建設中的環保立法、生態人居體系在城市規劃中的地位等)。因而需要政府和市民的積極參與,甚至是主導。

三、建設生態珠三角。

——從產業轉移到生態化發展

上述發展模式已經在世界各地出現,中國也已經有了一些嘗試。本文試圖從珠三角的轉型升級出發,結合前文所述生態化體系內容,探討建設生態珠三角的可行性。

過去30年,珠三角經濟增長取得了顯著成就,成為世界主要的制造業基地,但是,經濟增長過程中也留下了環境污染嚴重、社會分配失衡等后果,需要在未來的發展中解決。目前珠三角面臨經濟進一步轉型和升級問題,粵港澳的合作也面臨從經濟特區向“粵港澳特別合作區”轉型,雖然行政體制不同、法律框架各異,但應該有趨同的文化價值體系、資源節約的生產體系、環境友好的生活方式以及和諧的社會民生,這不僅是珠三角生態化發展的開始,也是中國未來在資源約束下對可持續發展路徑的探索。

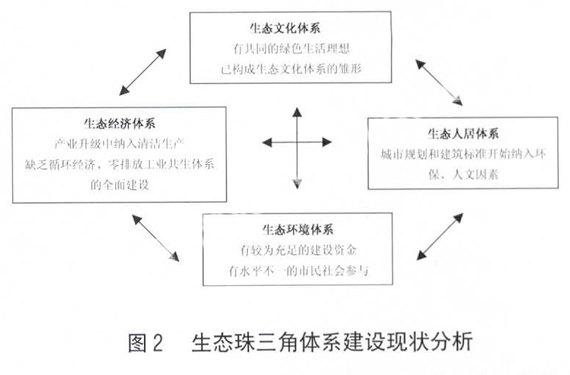

首先,良好的經濟發展保證了生態環境體系和生態經濟體系建設擁有充足的資金支持。廣東省計劃在“十一五”期間投資490億元建設環保生態工程,雖然仍僅限于環境保護和自然生態環境的建設,離生態化發展尚有距離,但已經有了大力推進生態環境體系建設的目標。香港雖然尚未提出生態化發展的策略性政策,但政府于2008~2009年度斥資9306萬港元開展為期5年的清潔生產伙伴計劃,亦顯示了對生態化生產(經濟)體系建設的重視。

其次,粵港澳三地之間在生態環境保護方面的區域性合作有一定成效,可以保證建設生態珠三角有良好的合作機制。在環境保護方面,粵港一直合作無間。不僅兩地民間的環保組織密切合作,兩地政府也在跨境基建以及跨境空氣和水質監測方面有良好的合作。早于1982年,粵港兩地已經成立“跨境聯絡制度”,攜手解決雙方關注的實務問題。治理深圳河;1998年3月成立的粵港合作聯席會議,就涉及粵港兩地的重大項目,進行了研究和協調,環境治理是其中一項重要內容;1998年9月舉行的第二次粵港合作聯席會議上,粵港政府就加強環境保護的跨界合作取得共識,發表了《粵港在環境事務方面的合作聲明》,并對推行四項環保工作0制定了細節。香港特區行政長官曾蔭權在2008年8月s日粵港合作聯席會議第十一次會議提出建立“綠色大珠三角地區優質生活圈”的構想,希望通過環保策略,提升兩地的經濟競爭力。“綠色大珠三角地區優質生活圈”在以往合作的基礎上,將擴展至全方位的合作。除了以改善區域空氣質量為重點,同時會加強開拓循環經濟產業、發展清潔能源。引入國際先進技術管理資金改善企業清潔生產、改善珠江流域水質、加強自然保育及綠化工作。目標是把珠三角區域打造成優質生活及可持續發展的城市群。在經濟整合方面,雙方的合作更是區域合作發展的典范。良好的合作關系和合作經驗對建設生態珠三角的各個生態化發展體系奠定了制度基礎。

再次,香港城市規劃已經納入相關因素,成為良好的生態人居規劃示范④;東莞“濱海新城”規劃也開始考慮生態建筑和生態社區的概念。最后,香港“綠色香港我中意”公益廣告的大力宣傳、內地“限塑令”等政策強化了生態文明的生活方式。生態文化體系與生態環境體系、生態經濟體系、生態人居體系正在形成一個良性的互動關系,生態文明正悄悄地在珠三角地區由理念變為現實。

經濟的成功整合在珠三角區內形成了大量的貨物和資金流動,同時也促成了商務人口的頻繁往來。跨境基礎設施的興建,便利的交通和通關安排又進一步促進區內人口的跨境流動,加之CEPA促進港人北上謀職、置業,兩地間教育合作以及香港老齡人口北上養老,內地人口南下赴港求醫求學等等,區內的經濟整合已經過渡到民生領域全方位的社會融合。經濟的發展、收入的提高、社會的融合將促使粵港澳三地的生產和生活方式發生重大的變化。在這個變化的過程中,人類的活動,無論是生產還是生活,都應該遵循自然生態與社會公平的規律,自覺地革新經濟機制、開發新技術、創建新產業,構造循環經濟和產業共生體系,以實現生物圈的動態平衡和人類社會的持續發展,形成自然界的多元物種和諧、人類社會階層的多元文化和諧、以及自然保育與人類發展的和諧。在生態化體系的建設中,珠三角還有很多欠缺,任重而道遠。生態建設,將使這個地區再次成為中國探索發展道路的試驗田——讓生態文明從理念見于現實的試驗田。

責任編輯垠喜