刺激深感覺治療腰椎間盤突出癥臨床研究

張躍平

摘 要:目的:研究刺激深感覺治療腰椎間盤突出癥的臨床療效、療程、復發率。方法:將60例腰椎間盤突出癥的患者隨機分為治療組30例,采用針刺+藥熥治療;對照組30例采用牽引+水針進行治療。結果:兩組比較差異有非常顯著意義(P<0.01)。結論:針刺+藥熥,刺激深感覺治療腰椎間盤突出癥,治療完全,復發率低,易推廣。

關鍵詞:腰椎間盤突出癥;刺激;深感覺

中圖分類號:R274.34文獻標識碼:A文章編號:1673-2197(2009)06-0077-02

腰椎間盤突出癥是一種常見病、多發病。近些年來,由于CT、MRI的迅速發展,使得腰椎間盤突出癥能夠明確診斷其突出位置,突出程度,有無鈣化等,為臨床提供可靠依據,使我們能夠準確治療,且能觀察其治療效果,愈后程度。我們于2004-2007年,觀察30例腰椎間盤突出癥患者,全部來自門診就診,并接受門診治療觀察。3年間,對采用針刺+藥熥刺激深感覺治療腰椎間盤突出癥患者進行治療觀察,收到非常好的治療效果。現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

60例患者依掛號順序就診,并隨機分為治療組和對照組,各組均為30例。治療組,年齡最大者71歲,最小者32歲,平均年齡46.1歲,其中男性11例,女性19例,病程最長者21年,最短者3個月。對照組30例,其中男性20例,女性10例,年齡最小者29歲,最大者60歲,平均年齡44.6歲,病程最長者2年,最短者1個月。

兩組患者在性別、年齡、病程等方面差異無顯著意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準

入組病例結合1980年5月人民衛生出版社出版全國高等醫藥院校試用教材《外科學》腰椎間盤突出癥診斷標準,以CT或者MRI片報告作為主要依據,作出診斷。

1.3 排除病例標準

①年齡大于71歲;②治療期間使用糖皮質激素、非體藥物、麻醉藥物;③有嚴重心臟病者;④妊娠或哺乳期婦女。

2 治療方法

2.1 治療組

分2步治療:①患者俯臥于治療床上,腹下墊一長56cm,寬35cm,厚7cm的枕頭,使患者腰部平直,充分暴露病變部位。將張氏藥品包,放入煎鍋內,水位完全淹沒,且超出1~2cm,待水燒開后,煎約5min后取出,放入脫水機中,甩干后取出,當不燙手時,放置于腰椎間盤突出部位,進行熥敷,以患者最大耐受程度,而皮膚不被燙傷起炮為度。患者不能耐受時,翻動1次。約熥敷5~7min,更換1次藥品包。連續熥敷4次,患者局部皮膚高度充血,自覺無熥后不適;②患者側臥于床上,患側在上,上身向前挺斜15°角,近床一側下肢膝關節屈曲30°角。在上一側膝部緊貼近床下肢腘窩處,使膝關節置于窗上,約屈曲35°角,然后自然放松,拉長呼吸。取穴:取患側相應夾脊穴、環跳、陽陵泉、昆侖、申脈。操作:穴位常規消毒,醫生持無菌毫針,以無菌操作技術,迅速直刺至皮下,捻轉得氣。夾脊穴用分刺法,刺入骶棘肌中;環跳要求出現感傳現象;陽陵泉采用強刺激手法;昆侖穴針尖朝上朝內刺入;申脈穴要求刺入骨膜間。

2.2 對照組

分2步治療:①腰椎牽引,牽引床為手動牽引床,令患者仰臥在牽引床上,在腰部分別系頭側,腳側兩索牽引帶,然后手動牽引,以患者最大耐受度拉力為限,要求患者平穩呼吸,前身放松。每5~7min,手動拉緊1次,30min牽引完畢。松開牽引帶后,讓患者臥床休息5min;②令患者俯臥于床上,充分暴露腰部,醫生用10cc注射器吸取,2%利多卡因注射液3mL,0.9%氯化鈉注射液4mL,維生素B12注射液500μg,分別注入患病椎體雙側夾脊穴,及相鄰下位椎體雙側夾脊穴。3d注射1次,30d為1療程。

3 療效觀察

3.1 療效標準

痊愈:疼痛,麻木完全消失,體態自如;客觀檢查,陽性體征轉陰,2年隨訪未復發。顯效:疼痛、麻木消失,遇勞則出現。有效:疼痛,麻木減輕,陽性體征存在。無效:疼痛麻木癥狀未改善,陽性體征仍存在。

3.2 治療效果

如表2所示。

由上表可見,刺激深感覺痊愈率很高,而對照組則顯效率較高。兩組比較差異具有非常顯著性意義(P<0.01)。提示本治療方法優于對照組。

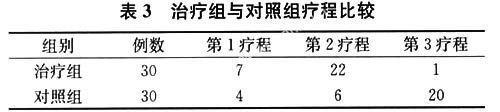

3.3 療程比較

如表3所示。

兩組患者經3個療程的例數構成比較,經統計學分析(P<0.01),說明刺激深感覺能夠減少治療次數,提高療效。

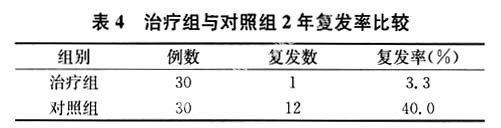

3.4 復發率比較

如表4所示。

由是表可見:刺激深感覺,具有復發率很低的特點,對照組復發率較高。兩組比較(P<0.01),具有非常顯著性意義。

4 討論

深感覺分為意識性深感覺和非意識性深感覺。軀干和四肢的深感覺,第一級神經元胞體位于脊神經節內,周圍突組成脊神經的感覺纖維,分布于軀干,四肢的肌、腱、骨膜和關節等深部的感受器。中樞突經后根內側部進入脊髓后索,分為升支和降支,在升支和降支全長均發側支,在分支處發出的側支較多,側支直接通過中間神經元見解和前角運動細胞形成突觸,構成腱棱牽張反射弧,有的側支經白質后連合終于對側胸核。脊髓各節段的上升支纖維束位于后索,在胸中部T5以上后索分為內側的薄束和外側的楔束。來自尾、骶、腰和下胸節的纖維組成薄束。薄束上升終于延髓的薄束核,始自薄束核的二級纖維,左右交叉形成內側丘系交叉,由丘腦腹外側核發出三級纖維組成丘腦中央輻射,經內束的后肢,最后投射到中央后回,這種由三級神經元構成的傳導通路,傳導精細觸壓和運動覺的沖動,傳導肌張力。

非意識性深感覺,第一級神經元細胞體位于脊神經節內,其周圍分布于肌、腱、關節等處的深部感覺器,其中樞突經后根進入脊髓的后束分成上行支和下行支,其終支或側支主要終于同側胸核,自胸核發出二級纖維經同側側索,組成脊髓小腦后束,上行經小腦下腳入小腦,終止于小腦的上蚓和下蚓。脊髓下腰部和骶部的后根纖維,沿后索上升至上腰部才終于胸核,功能上主要與下肢和胸以下的反射性本體感覺傳導有關。

《素問?痿論》說:“宗筋主束骨利機關也。”就是說經筋主約束骨骼,利關節的屈伸活動。全身筋肉按部位分為手足三陰三陽,即十二經筋。經筋各起于四肢末端,結聚于關節和骨骼部。所以取其主穴陽陵泉,即在此意,筋會陽陵泉。結合現代醫學神經理論,給患者一個舒適而又利于氣血暢通的體位,就可以收到非常滿意的治療效果。筆者仔細分析18年來治療腰椎間盤突出的各種方法,如:神經阻滯、骶管沖擊、膠元酶溶核、脫水、止痛、活血化淤等治療方法,自主創新了一種治療的方法——刺激深感覺,治愈椎間盤。但是,雖然治療效果十分可觀,然而病例尚少,缺乏治愈后的CT、MRI的支持證據,有待進一步驗證。因此,敬請同仁、同道、同事給予充分諒解。這一文僅能起拋磚引玉之作用,讓我們共同不斷地臨床實踐,從中尋找出治療腰椎間盤突出的更加科學的治療途徑。

參考文獻:

[1] 高樹海,夏玉軍,朱德璋.本體感覺傳導路[J].實用臨床神經解剖學,2006,7(1):259.

[2] 武漢醫學院,上海第二醫學院.腰腿痛及頸肩痛[J].外科學,1980,5(1):954.

[3] 李鼎,肖少卿.十二經筋分布部位簡表[J].經絡學,1985,10(2):13.

(責任編輯:陳涌濤)