目前國內小輪車項目的分布及發展情況分析等

目前國內小輪車項目的分布及發展情況分析

梁振國

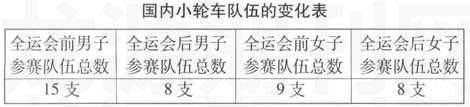

小輪車運動自2003年底被引入中國,于2004年被國家體育總局確認為全國性的正式比賽項目。隨著比賽項目的確認以及各省市備戰全運會的戰略目標,相繼有十幾支隊伍參加了近兩年的全國性比賽,由于小輪車運動在我國還是一項新興的體育項目,各省市都想在全運會小輪車項目上分得一杯羹,難免有些隊伍是在臨戰應急的情況下組建起來的,這大大影響了其在發展過程中綜合能力的穩步提高,且在全運會后有些省市小輪車隊伍被迫下馬,從而更大程度的影響了我國小輪車運動競技水平的快速提高與發展。下面是全運會前后各省市小輪車隊參賽的情況變化表。

從表中我們不難看出,全運會前后國內的小輪車隊伍由于受各省市運動項目布局的影響,出現了較大的反差,這足以證明國內男子小輪車運動的發展已經面臨著較嚴重的不利局面。女子在此項目上的發展要略好于男子。

小輪車運動員的素材及發展潛質并分析全運會前后2004年、2005年和2006年全國冠軍賽、錦標賽參賽人數的變化:

國內的小輪車運動起步晚,各省市又面臨著全運會的備戰任務,相對來講在組建隊伍上存在著臨陣磨槍的現象,由于對項目特點沒有充分足夠的認識與了解,在運動員的素材及發展潛質上難以形成良好的模式。組隊時山地車運動員來了、場地自行車運動員來了、公路自行車來了、田徑運動員來了。舉重和柔道的運動員來了,自行車街市和攀爬的運動員來了,一時間全國小輪車隊伍里充斥了五花八門的運動員。隨著發展過程各支隊伍里也相繼出現了人員的頻繁更替。運動員的淘汰率也要高于其它自行車項目。所以小輪車運動員的選材必須根據其項目的供能特點及發展特點來進行。近兩年多的時間里我對小輪車運動通過不斷認真的學習,并與國內外小輪車教練多次溝通與交流,更進一步地深化了對小輪車運動的認識與了解。小輪車運動是集技術、爆發力、速度、力量、協調性反應能力、柔韌性、判斷能力、對抗性以及一定的良好體能和激情的性格與穩定的心態等等于一身的體育項目,他稱得上是競技自行車運動的母項。所以,小輪車運動的選材更具備較強的針對性。

決定鍛煉效果的首要問題——運動負荷

于偉魏國萍

能否取得鍛煉的效果及取得什么樣的鍛煉效果,主要是由兩個因素決定的,一是鍛煉方法,二是鍛煉中的運動負荷。

所謂運動負荷,就是人體在運動活動中所承受的生理刺激。按其對人體產生刺激的性質,我們又把運動負荷相應地分為負荷強度和負荷量兩個方面。這種劃分的意義在于:一方面便于我們了解、認識并研究運動負荷,而更重要的是便于安排和調節運動負荷。在實際運用中,負荷量和負荷強度彼此互為存在的條件,即沒有一定強度的量和沒有一定量的強度,都是沒有意義的。

同時,負荷量與負荷強度之間又存在著明顯的反比關系,即提高負荷的強度,則要相應減少負荷的量;增加負荷的量,則要相應降低負荷的強度。大強度和大量的練習(如用很快的速度跑相當長的一段距離)有機體承受不了,而小強度和小量的練習(如用慢速跑一段很短的距離)又難以獲得起碼的練習效果。在運動實踐中,安排和調節運動負荷,一般是通過調節影響負荷量和負荷強度的各個因素來實現的。

在體育鍛煉中,要做到“因己而宜”地安排和調節運動負荷,還必須掌握以下幾個問題:

一是要通過測試掌握自己從事各種練習的極限強度。

如:100米、200米、500米、1000米、2000米、10000米等的最好成績,臥拉、臥推、仰臥起坐、單杠、雙杠等的最多次數等等,且將其作為各項練習強度的100%,以便在采用中等強度(如用60%的強度)進行某項練習時,換算出相應的速度、重量、次數等。通常足住確定了各項練習的強度后,再考慮配以相應的負荷量。

二是要了解“運動負荷”。

在運動訓練領域,“運動負荷”是指剛剛能引起機體產生訓練適應的最小負荷強度,即,低于這個閾值的負荷,將不會產生應有的訓練適應,對于剛開始訓練的新手,運動負荷一般相當于本人現有的最大負荷能力的30%。而高水平運動員的運動負荷可高達本人現有最大負荷能力的70%。如將此概念引入體育鍛煉領域,則可將其理解為“剛剛能引起機體產生鍛煉效果的最小負荷程度”,實際情況是:這個閾值有著明顯的個體差異性,缺乏鍛煉的人用10%左右的強度進行一定數量(或時間、距離)的練習,就有可能產生較明顯的鍛煉效果,而經常系統鍛煉的人,則可能用30%以上的強度進行較大量的練習,才會產生一定的鍛煉效果。因此,在鍛煉實踐中,主要根據自己的體質和健康狀況及已有的運動能力,來摸索和把握這個閾值。

三是要了解“運動負荷價值”。

無論是便于用百分比確定負荷強度的練習(如走、跑、劃、舉等等),還是很難用百分比確定負荷強度的練習(如球類、體操、武術、游戲等),都可以根據運動負荷價值閾理論,來把握健身的效果。運動負何價值,是按一定的心率區間米確定運動負荷的一種計量標準,盡管因為有個體差異的存在而不可能確定一個運動負荷價值的絕對標準,但由于具有正常健康水平的人之間差異并不明顯,因此,以“一定的心率區間來確定運動負荷”的運動負荷價值理論,仍具有普遍的指導意義。運動生理學的研究表明:當心率在110次/分以下叫,機體的血壓、血液成份、尿蛋白和心電圖等都沒有明顯的變化,故這種程度的負荷健身價值不大;當心率達到130次/分時,每搏輸出量接近和達到正常人的最佳狀態,故這種程度的負荷健身效果明顯;當心率達到150次/分時,每搏輸出量開始緩慢下降;當心率增至160~170次/分之間時,雖無不良的異常反應,但也未出現具有更好健身效果的跡象。

因此,通常把正常人取得最佳健身效果的心率區間確定為120-140次/分之間。而每次鍛煉時,將心率保持在120—140次/分的時間,占該次鍛煉總時間的2/3左右為最佳。在此需要一提的是:與負荷關系最密切的一個問題是恢復問題,也是一個在考慮負荷時就應該考慮到的問題,盡管體育鍛煉中的運動負荷以“中中結合”(即中等強度和中等量)為主,一般不需要像運動訓練那樣采用專門的恢復方法和手段,但也一定要注意有合理的作息和基本的營養作為鍛煉后機體得以充分恢復的保證。