試析尼克松政府對外政策決策機制、過程及主要人員

夏亞峰

摘要:現已出版的關于尼克松政府的著作,大多試圖破譯尼克松和基辛格這兩位歷史人物的思維方式以及他們的個性缺陷。根據新解密的尼克松總統檔案和現已發表的英文研究成果,通過研究尼克松政府對外政策決策新機制的確立及其特點,透視尼克松政府對外政策決策機制、過程及涉及的主要人員相關特點,能夠加強人們對尼克松政府對外政策決策的認識和理解。從理論上講,尼克松政府的對外政策決策機制,目的是保證總統的工作日程和時間;總統得到的是經過認真研究、分析和過濾后的情報信息。尼克松任內,確實取得了外交方面的重大成功。然而,這一機制是將美國對外政策決策的千斤重擔壓到了尼克松和基辛格兩人的肩上,違背了美國政府決策民主程序的理念。

關鍵詞:尼克松政府;對外政策;決策機制、過程和人員

中圖分類號:K712.54文獻標識碼:A文章編號:0559—8095(2009)04—0091—12

1974年8月8日,在理查德·尼克松(Richard Nixon)即將宣布辭去美國總統職務的前夜,擔任國務卿的亨利·基辛格(Henry Kissinger)告訴尼克松,“歷史將比你的同代人對你的評價更友善”。基辛格的預言已經得到驗證。1994年尼克松去世時,他在外交方面的成就,包括打開中美關系、緩和與蘇聯關系、美國撤出越戰及成功地在中東調停阿拉伯和以色列沖突等,成為評價尼克松這位美國歷史上唯一被迫辭職的總統的主要方面。

近年來,隨著尼克松總統檔案的解密,美國出版了多部影響較大的研究尼克松和基辛格的專著,且新著不斷涌現。記者們和史學家們已對尼克松和基辛格進行了相當細微的研究,他們的故事也為西方公眾所熟知。任何想寫尼克松和基辛格的學者,都很自然地要回答一個簡單的問題:還有什么關于尼克松和基辛格的新鮮事可以寫出來?

的確,現已出版的著作,大多試圖破譯尼克松和基辛格這兩位歷史人物的思維方式。例如,是什么導致尼克松陷入“水門事件”深淵的?基辛格嗜好權力的根源是什么?為什么尼克松和基辛格盡管相互猜忌、怨恨,卻能配合得當,取得外交方面的成功?然而,利用新解密的尼克松總統檔案對尼克松政府對外政策的決策機制和決策過程的研究,特別是尼克松和基辛格的個性如何影響尼克松政府對外政策決策機構的整合、政策制定以及對國際危機的管理方面的研究成果還不多見。張曙光2002年出版的專著《美國對華戰略考慮與決策》,對從杜魯門到尼克松時期美國歷屆政府對華政策的戰略考慮與決策過程做了詳細的論述與探討,具有重要的學術價值。但該書對尼克松政府的總體對外政策決策機制和過程沒有詳細闡述。西方學者對此問題的研究也只有很少成果發表。本文根據已解密的尼克松總統檔案和現已發表的英文研究成果,研究尼克松政府的對外政策決策新機制,分析尼克松政府對外政策決策機制(structures)、過程(processes)及涉及的主要人員(personalities)的特點,從而有助于對尼克松政府對外政策決策的認識和理解。

尼克松的“新機制”——白宮成為對外政策決策中心

關于美國總統的決策模式,美國學者總結為三種類型:競爭型(a competitive model)、同心協力型(acollegial model)、注重程序型(a formalistic model)。美國總統羅斯福(Franklin Rooseveh)的決策可歸入競爭型。這種決策模式將總統置于情報信息中心,總統依賴主要助手之間的競爭以便提出富有創造性的解決問題的多種方案。這種模式的缺點是往往會加劇助手之間的競爭,占據總統太多的時間和精力。肯尼迪(John F.Kennedy)總統的決策可以說是同心協力型。這種決策模式也要求總統掌握較多的情報信息,但強調總統的主要助手的“團隊協作”(teamwork)而不是相互競爭,目的是要避免競爭型決策模式可能產生的漏洞。這種模式的缺點是“團隊協作”可能導致形成一種封閉的官員相互支持的體系(aclosed system of mutual suppo),不利于提出富有創造性解決問題的方案。艾森豪威爾(Dwight D.Eisen—hower)總統的決策可算是注重程序型。這種決策模式重視將決策過程程序化,以保證問題得到充分研究。強調建立一個等級分明、結構明顯的工作人員體系。總統所得到的情報和信息已經經過主要助手的研究、分析和過濾。不鼓勵總統主要助手之間的意見沖突和相互討價還價,強調提出決策的最佳方案。這種有序的決策過程要求對問題的詳細研究,耗費決策者很多時間和精力。這種模式的缺點是經過主要助手的研究、分析和過濾了的情報和信息,可能已經被歪曲;同時,在危機出現時,這種模式也可能對危機反應遲緩。

很多學者也將尼克松的內政外交決策歸入注重程序型。其特點是將決策權限制在最高層,但同時要求各種可選政策方案也都要上報最高層。1969年1月,尼克松就職不久,就有媒體報道,尼克松表示在行政系統正常管道內制定外交政策很難。《紐約時報》在1969年2月初就報道說,尼克松政府“麻煩的第一個征兆”已經出現,指出白宮與國務院、國防部及參院外交關系委員會關系緊張。入主白宮的尼克松很清楚,要產生有效的對外政策創意,必須有一個由其本人控制的對外政策決策機制。他希望出現的變革之一,就是改內閣閣員主導制為白宮工作人員主導的對外政策決策機制。就任總統后不久,尼克松便認識到內閣制不是決策的有效形式。內閣會議通常時間拖得很長,有些內閣成員,因為原本擔任州長,為一方諸侯。到內閣開會時,他們往往講話太多,不能很快適應自己現在為內閣成員的角色。尼克松離任后對內閣制的批評更加直率:“內閣政府是個謎,但無法運轉。總統永遠不要倚賴內閣……大腦正常的總統是不會將任何事情交給內閣的……這太離譜了……太單調無味了。”尼克松時常感到要找到能勝任政府工作的“好人”太困難。根據白宮幕僚長霍爾德曼(Harry R.Haldeman)的回憶,有一天,尼克松“為從哪兒能找到為政府工作的人而十分煩惱。[這些人]必須有判斷力、品格優秀、忠誠、有愛國心。大多數人,特別是那些美國東部的知識分子,至少缺兩項”。

關于尼克松決心將白宮變成美國對外政策制定的關鍵環節已有很多論述。1969年1月,即在大選之后到入主白宮之前,尼克松已經制定了以白宮為中心的對外政策決策的方案。因此,尼克松政府的第一個8個月,不僅是政策形成階段,更是國家安全決策機制發生重要變化的時期。到1970年中期,尼克松政府對外政策決策已經很明顯地由白宮工作人員主導,國務院和國防部等官僚機構以及內閣成員的作用明顯削弱。以上變化對美國內政和對外政策制定的影響表現為各部門的首長發現他們根本無法見到總統。尼克松的時間和工作日程由三位“守門人”(gatekeepers)悉心護衛,他們是幕僚長霍爾德曼、掌管總統國內事務日程安排的埃利希曼(John Ehrlichman)以及主管外交事務的基辛格。尼克松在其回憶錄中解釋了限制相關人員見總統的必要性:“我想將內閣會議的次數減到最少。我感到如果

內閣成員各盡其職,那我就可以花很少的時間與他們一一討論問題,除非涉及重大政治或政策問題。”作為幕僚長,霍爾德曼的嚴格掌控就是為了制止“一波接一波的政府要員,‘這些人就想見見總統……更為糟糕的是:[這些人]為了本部門的一些煩瑣小事,與總統進行冗長的、浪費時間的討論”。

在對外政策方面,基辛格對各部門首長試圖占用總統的時間實行更為嚴格的限制。基辛格不讓國務院官員參加一些涉及外交事務的會議,有些重大對外政策問題,如打開與中國的關系以及與北越的秘密談判,基辛格不與國務卿羅杰斯(William Rogers)通氣。在1969年2月就有媒體提出誰將主導美國外交,基辛格還是羅杰斯?倫敦的《經濟學家》(The Economist)報道說,“基辛格和國務院的非常規關系是個問題。如果美國外交要運轉自如,這個問題必須解決。”這種看法后來在國會山公開化,基辛格的主導地位削弱了國務卿和國務院的地位和權力。參議員賽明頓(Stuart Symington)抱怨道:“只要下午或晚上在城里走一走,就聽到我們十分能干的國務卿被人嘲笑。人們說他只是名義上的國務卿。”

基辛格作為總統國家安全事務特別助理(國家安全顧問),掌握向總統提供什么信息和建議的最終決定權。入主白宮一年之后,尼克松在向國會提交的外交政策報告中是這樣描繪新的國家安全委員會體制的:

[國安會體制]的設計是為了使政策的取向能達到最高層,這樣多種立場得以在國安會討論……我拒絕

接受官僚機構提供的單一取向的立場——要么接受要么反對。這種情形使我無法知道是否存在其他選擇。

尼克松的外交決策新體制的最終目的是使最關鍵的對外政策決策問題“集權化”,使官僚機構對政策制定的干預為最低程度,特別是尼克松政府對外政策最關鍵的三個方面:越南問題、對華政策和對蘇政策。國家安全委員會的工作人員在新體制中起重要作用。他們負責收集信息、草擬研究備忘錄、組織部門聯席小組、準備研究報告,為基辛格提供詳細的分析報告等。國安會工作人員最重要的責任是使尼克松和基辛格能控制對外政策決策的程序和官僚機構。基辛格利用與尼克松的單獨交談、掌握給總統的信息和建議,得以強化他的個人觀點。

主持部門聯席會議,使得基辛格得以用他現實主義、權力中心的世界觀“影響”官僚機構的態度和立場。1972—1974年任職國安會的匡特(William B.Quandt)認為,“[基辛格]覺得,通過不斷的會議并與相關人員的接觸,他可以影響這些人的觀點。這些人逐漸像他和尼克松一樣看世界——一個戰略的、冷戰的視角。這些會議的部分目的是確保他和尼克松的世界觀得到認可……人們也慢慢地用他們的語言、像他們一樣看問題。”科爾(w.Kohl)的研究認為,國家安全委員會機制在尼克松政府的第一年運轉正常,但隨著打開與中國關系的努力取得實質性進展,決策的模式發生變化,重要問題的決策大多在尼克松和基辛格的私下談話中就搞定了。這一變形主要是由于尼克松不斷強烈的保密欲。到1973年,國安會與尼克松的會議已經很少了。

尼克松和基辛格還通過要求官僚機構提供對各種問題的研究報告分散其精力,以便使白宮牢牢掌握對外政策決策權。在尼克松政府的最初幾個月,基辛格辦公室發出很多請官僚機構提供研究報告的指示。這種要求如此頻繁,以至大部分官員認為,尼克松希望通過文字工作使得官員們應接不暇,這樣他和基辛格可以不受很多干擾,制定對外政策。更為重要的是,很快,這些研究報告數量之大,以至國安會根本沒有人力去閱讀、評估,更談不上報送尼克松。根據德斯特勒(I.M.Destler)的研究,基辛格辦公室在尼克松政府最初6個月,就要求相關部門提供69份研究報告。更加令官僚機構惱火的是,尼克松和基辛格常常對已經收到的來自官僚機構的意見置若罔聞,自行做出重大問題的決策。甚至一些寬泛的政策問題,決策往往也是在國安會機制正常程序之外,通常是就事論事,臨時決定。盡管尼克松和基辛格更喜歡在正式的國安會系統之外決策,他們也知道與官僚機構保持良好的工作關系,對保證他們外交政策創議的貫徹執行至關重要。匡特認為,尼克松和基辛格如此做的目的,不是看重官僚機構的意見,而是認識到官僚機構在政策執行過程中的中心作用。

無法避免的是,隨著國家安全委員會官員的地位日益提升,與對外政策相關的其他官僚機構的權力日益衰落。德斯特勒認為,這恐怕是尼克松政府最重要的政治遺產。德斯特勒認為國家安全委員會在對外政策方面的作用,一是作為替總統把握外交問題的高級顧問們的論壇;二是作為政策規劃和決策過程中的一個正常程序;三是作為總統外交工作人員的一個常設機構。

尼克松和基辛格“二人團隊”(the Nixon—Kissinger dyad)

關于尼克松決定由白宮主要負責對外政策的制定,必須放在歷史的大背景和框架下來考察。究竟是由國務院還是國安會來負責對外政策決策,自20世紀60年代初總統國家安全顧問和國務卿的權力之爭首次出現以后,美國總統就開始為這個問題煩惱。國家安全顧問和國務卿的個人權力之爭固然存在,但更重要的是總統個人的管理方式決定對外政策決策權是在國務院還是國安會。在從約翰遜政府到尼克松政府的過渡時期,約翰遜政府的國家安全顧問羅斯托(Wah Rostow)認識到總統的個人癖好對對外政策決策的影響:“第一點——也是最重要的是——這個機構的設置首先要與總統的工作習慣吻合,方便總統。沒有兩位總統是完全一樣的。唯一正確的組織方式是為總統服務。”

杜魯門(Harry Truman)和艾森豪威爾政府時期,國家安全顧問并非政策顧問,更像是對外政策決策過程中持中立立場的管理人和協調員。到了麥喬治·邦迪(McGeorge Bundy)擔任肯尼迪政府國家安全顧問時期,他逐漸擔當起政策顧問(policy advisor)的角色。到其任職后期,他對國安會的政策規劃(policy planning)職能和國務院的執行政策(policy operations)的傳統分工提出異議。這種有利于國家安全顧問的權力轉換持續到約翰遜政府時期,此時羅斯托擔任國家安全顧問,他在對外政策的制定過程中起積極主動的作用。然而,只是在尼克松時期,國家安全顧問的權力達到前無古人、后無來者的巔峰。基辛格在哈佛大學的同事,1969年曾任職國安會的霍爾珀林(Moron Halperin)認為,基辛格精力充沛,管了越來越多傳統上不是國家安全顧問管的事情。與此同時,尼克松也在廣泛的軍事和國家安全問題方面越來越依賴基辛格作為重要的信息來源。

可是,尼克松對基辛格的這種信賴,最多也只是工作關系,正如尼克松本人所說:“我不信任亨利[基辛格],但我能用他。”然而,尼克松和基辛格在政治外交理念方面卻有很多共同之處。兩人都認為,達到國際政治中的“勢力均衡”(equilibrium)的關鍵是武力威脅,美國在世界政治中的信譽(credibil—ity)在于其強有力的軍事能力。成功的外交政策的制定取決于美國在世界各地與蘇聯的競爭中兌現其

對盟國的承諾、確保美國的信譽。因為美國在一個地區的失敗將導致在其他地區的投降。美國強勢的威脅政策仰仗于對政策問題的悉心協調,需要一種集權的、等級森嚴的、以白宮為中心的對外政策管理體系。這是形成美國對外政策決策最高層尼克松和基辛格“二人團”的基礎。美國外交史家約翰·蓋迪斯(John L.Gaddis)認為,由于尼克松特殊的政治經歷和背景,“冷戰斗士”(a cold warrior)稱號使他的政府在“總體戰略調整”時未受到媒體、公共輿論以及國內“極保守勢力”的挑戰與詰問。尼克松為美國的冷戰戰略調整塑造了一個堅實的“政治防護網”(a solid political shield),基辛格則為新戰略的制定提供了一整套“理論方法”(a conceptual approach)。基辛格崇尚的是傳統的“勢力均衡”的國際體系,他認為國際社會的“穩定”與“安全”并不會由于某種“意識形態”的強勢而得以形成并受到保障,卻會因“大國”間的“勢力”平衡的建立與延續而變得現實。他批評民主黨政府受“理想主義”、“自由主義”影響過多,在制定美國對外政策時考慮“意識形態”要比考慮“國家根本利益”多,考慮決策的“民主程序”要比考慮決策的“效率”多,使得美國的冷戰戰略“本末倒置”,陷入被動。

尼克松和基辛格在個性方面也有很多相似之處。兩人都討厭官僚機構(如國務院和國防部),并把國會看成是實現成功的大國外交的障礙。兩人又都癖好“秘而不宣”(secrecy)和利用“秘密管道”(back—channelling)。他們還互相猜忌,甚至互相竊聽。因此,一點也不奇怪,尼克松和基辛格的關系并不和諧,特別是在基辛格逐漸成為華盛頓社交圈的名流之后。他們之間的尷尬關系的關鍵在于尼克松認為基辛格是在損害總統威信的基礎上,逐漸建立起個人聲望。早在1970年9月,尼克松的懷疑和不滿已有表露,他讓埃利希曼通知基辛格,叫他不要再就政策問題搞電視新聞發布會,說那是總統和國務卿的事情。1971—1972年冬天,也就是在尼克松訪問中國之前,由于擔心基辛格對媒體與日俱增的影響力,幾乎導致尼克松決定解雇基辛格。到1972年底,基辛格看到,他的任職時間隨時可能中斷,他只希望能熬到與北越簽訂和平條約結束越戰之后。但隨著尼克松逐漸為“水門事件”所困擾,尼克松和基辛格關系的天平發生傾斜。“水門事件”沒有影響基辛格的仕途,他不但繼續擔任國家安全顧問,而且于1973年10月取代羅杰斯兼任國務卿。基辛格至此處于更為顯赫地位,幾乎一人設計、制定和管理美國的對外政策。

因此也就不奇怪,基辛格逐漸被描繪為美國對外政策的設計師(the architect)和執行者(execu-tor)。基辛格在1970年代初期所取得的重大外交成就給人留下十分深刻的印象。尼克松時期擔任白宮管理和預算辦公室主任、后來在里根(Ronald Reagan)政府擔任國務卿的舒爾茨(George Shultz)曾經這么說:“只有一個基辛格。他們在制造了他之后,就將模子毀了。”談到基辛格在華盛頓急速上升的權力,《華盛頓郵報》記者蘭多(David Landau)發現這位精明能干的國家安全顧問和奧地利的政治家梅特涅(Metternich)有很多相似之處。“梅特涅是基辛格心目中最重要的政治英雄。和這位奧地利的國務大臣一樣,基辛格利用其在政府中的任職為保護傘,掩蓋其更大的個人野心和目標。基辛格決不是一位對總統決策超然、客觀的裁判員,他已經變成尼克松對外政策關鍵的塑造者和支持者。”當然,梅特涅還影響了基辛格利用現實主義眼光觀察國際事務,注重在相互沖突的利益之間創造平衡。事實上,很多人也將基辛格看成現實主義政治的化身。

基辛格運用多種策略,引導美國對外政策朝著他和尼克松設定的方向轉變。如何對付錯綜復雜的官僚機構,基辛格的辦法是用“大量毫無價值的研究項目將外交決策的咨詢權從內閣各部轉移到他本人的辦公室”。另一個不太明顯但同樣有效的方法是強化對官僚機構的紀律管束。尼克松在與舒爾茨的一次交談中用十分豐富的語言表達了他有關如何能使官僚機構與白宮步調一致:

喬治[舒爾茨],你得搞出一套辦法出來。你得給他們上上規矩,特別是當某個官員抗命不遵時……他們得知道,如果他們抗命不遵,我們是有辦法整治他們的……有很多不如人意的工作地點,文職官員們是不愿意去……將他降職,派往關島地區辦事處。就是這個辦法。讓他走人。

重組國家安全委員會

對尼克松政府時期美國對外政策實行了最有效的控制是基辛格本人。基辛格作為國家安全系統最高領導人使得尼克松可以在很少官僚機構干預的情況下制定美國對外政策。1968年11月,在尼克松當選總統后沒幾天,基辛格就向當選總統尼克松提交了一份關于重組國家安全委員會的詳細報告。基辛格同時要求霍爾珀林設計一個國家安全委員會體系的新構架,由白宮來管理重大外交國防政策。其實,基辛格的最初目的是要擺脫艾森豪威爾時期過度等級森嚴的國家安全委員會體系。可是,他所創建的新體系卻是由一個人——國家安全顧問——有效控制給總統的信息和建議。在總結艾森豪威爾和約翰遜政府的做法之后,基辛格提出一個新的國安會系統,即結合艾森豪威爾和約翰遜政府國安會體系的優點,利用國家安全委員會創立一種新的外交決策機制,以便向總統和他的主要顧問們提供所有現實選擇、每個選擇的利弊以及所有相關部門的意見和建議。尼克松于1968年12月批準該方案。

基辛格認為,約翰遜總統改革國安會的努力是不成功。因為約翰遜政府時期國安會的主要決策機制是由總統、國務卿、國防部長、參謀長聯席會議主席、中央情報局局長和國家安全顧問參加的“周二午餐小組(the Tuesday Lunch group)”,卻沒有正式日程或正式機構跟蹤執行所做的決定。基辛格的看法是,“周二午餐小組”做的決定傳達給了相關部門,但常常是無法確定會上究竟做了什么決定。基辛格承認約翰遜政府的決策機制比較靈活,可以在不受很多相對低級的官員干擾的情況下進行自由和坦率的討論。他也注意到,這種決策機制缺乏正規途徑來保證所有相關方案都得到討論,所有決定都得以執行。從這方面看,基辛格的結論“在最近幾年國安會沒有用作決策機制”是正確的。肯尼迪總統在其大約1 000天的任期內,頒布了272個國家安全行動備忘錄(NafionM Security Action Memoranda),而約翰遜在其五年多的任期內,僅頒布100個國家安全行動備忘錄。基辛格也同樣批評艾森豪威爾的國安會體制,認為1953—1961年間的國安會體制過于照章辦事,缺乏靈活性,“占用主管首長們太多時間和精力,而對總統應當關注的主要問題卻沒有給予足夠的重視”。艾森豪威爾在其回憶錄中也承認,“這項[國安會]工作可以由一位能力強、值得信賴的官員,在他自己的一個小的工作班子的輔佐下完成”。

在總結過去的經驗教訓的基礎上,基辛格設計并推出了國家安全決策新機制,由不同類型的部門聯席小組和特別委員會組成,目的是要服務于總統和他本人的需要和目標。在這個新系統中,國家安全顧

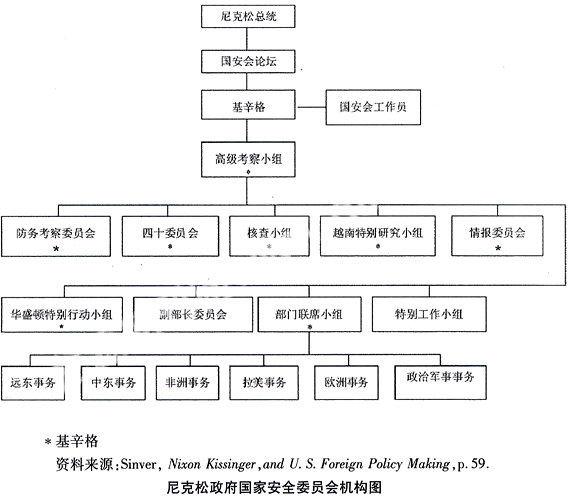

問對對外政策決策機制的成功整合以及信息和建議成功反饋給總統所起的作用最為重要。他提出,這個新的國安會將是“需要部門協調的重要問題,特別是那些需要總統做出中期和長期決策的問題得以討論的場所”。基辛格特別強調國家安全顧問在此過程中的中心地位,概括出他本人的作用主要是“確定國安會工作和會議議程,保證[各部門準備的]文字材料到位”。為了確保工作有效,基辛格設定的國家安全委員會體系機構圖如下:

高級考察小組(Senior Review Group)處于國家安全委員金字塔的上方,充當國安會與下屬各小組和各委員會的聯系紐帶。其職能包括向國安會下屬各小組索取政策分析報告,在提交給由總統親自主持的國安會全體會議——國安會論壇(NSC Forum)討論之前先行審閱這些文件,協調國安會下屬各部門的工作。基辛格特別強調:“不要達成那種可能阻礙可供選擇的其他方案出臺的妥協或一致的意見”至關重要。基辛格自任組長,這是基辛格權力的最大來源,這個職務是他得以決定“何時”和將“何種意見”上報總統。該小組成員包括國務卿和國防部部長之下的高級官員、參謀長聯席會議主席、中央情報局局長。其他成員依情況而定。這個小組通常用于處理一些敏感問題,而這些問題基辛格通常不愿讓國安會工作人員知道。

除了負責危機管理的華盛頓特別行動小組(the Washington SpeciM Actions Group)外,其他業務組有防務考察委員會(the Defense Program Review Committee),負責防務政策和預算,協調防務預算與外交政策目標之間的關系;四十委員會(the 40 Committee),負責決定、批準中央情報局和其他部門提出的“秘密行動”(coved operations);1969年7月成立的核軍備“核查小組”(the Verificmion Panel),成立時只是監督美國情報系統對美蘇核軍控條約的執行情況進行檢查,但很快便成為負責軍控談判的主要咨詢機構;1969年9月成立的“越南特別研究小組”(Vietnam Special Studies Group),實際負責起“協調”越南戰爭軍事與外交的主要作用;1971年之后成立的情報委員會(the Intelligence Committee),負責情報系統的政策問題。基辛格擔任所有小組組長,各小組成員與高級考察小組相同。

副部長委員會(Under Secretaries Committee)處理高級考察小組交辦的不需要總統決策的問題。該委員會由副國務卿擔任組長,成員包括常務國防部長,參謀長聯席會議主席、中央情報局局長。部門聯席區域小組(Inter—Agency Regional Groups)處理部長助理級可以解決的問題,負責為國安會起草政策文件、提出解決危機的可行方案供國安會審批。由部長助理級官員組成,負責拉美、中東、遠東、歐洲、非洲、政治軍事事務的助理國務卿擔任相應的地緣小組組長。對以上地緣政治區無法涵蓋的問題,還設有特別工作小組(Ad Hoc Working Groups)。小組組成根據問題性質而定,需要部門協調。此外,還會請外來的專家擔任顧問,幫助準備國安會的政策文件。除了國安會體制的重新整合,基辛格還引入兩個程序方面的改革:國家安全決策備忘錄(the National Security Decision Memoranda)和國家安全研究備忘錄(National Security Study Memoranda)。前者將總統的決定通知相關部或署,這些決定可能是國安會會議討論的結果,也可能不是。后者用于指示相關部或署的工作,比如需要他們研究什么問題,并將研究報告送交國安會。

危機管理在尼克松政府的早期就得以制度化。1969年3月,尼克松指示“強化對可能影響美國利益的潛在危機進行預測”。尼克松要求現有的部門聯席小組“就潛在的危機地區進行應急方案的研究,以供國安會審核”,包括美國可能采取的政治軍事行動的分析。這一做法的好處是集中體現了理性的決策程序。1969年4月,朝鮮在日本海上空擊落美軍EC—121偵察機,尼克松政府迅速根據國家安全決策備忘錄第8號文件精神,組成第一個危機管理小組。這是個部際聯席小組,組長是基辛格,組員大多為副部長級官員,這就是華盛頓特別行動小組的原型。根據美軍EC—121偵察機被擊落事件的處理經驗,尼克松總統于1969年5月批準成立管理危機的部門聯席小組——華盛頓特別行動小組,使其成為國安會常設機構。這一機構于1969年5月16日正式成立,兩個月之后發布的國家安全決策備忘錄第19號,對其在國安會內的作用和地位作了明確規定。在這份文件中,尼克松通過基辛格指示:“從今以后,由部門聯席小組根據國家安全決策備忘錄第8號文件準備的政治軍事應急計劃,應抄送國安會華盛頓特別行動小組。”

值得注意的是,尼克松政府國家安全機制的一個重大變化是取消了歷史上由國務卿牽頭的高級部際小組(the Senior Interdepartmental Group),以削弱國務院、國防部、中央情報局在對外政策制定過程中的作用。尼克松任內共簽發大致250個國家安全決策備忘錄。在1969年1月19日尼克松簽發的國家安全決策備忘錄第二號中,基辛格的正式頭銜由總統國家安全顧問改為總統國家安全事務特別助理(the special assistant for the president for national security affairs)。基辛格主持下的國安會權限越來越大,規模和財政預算也隨之擴大,國安會工作人員從1969年的28人增加到1971年的52人,經費從1968年約翰遜時期的70萬美元增加到1971年的220萬美元。國安會除了應付和管理當前的危機,還要考慮中長期的政策問題。國安會工作人員根據工作性質,可分為四類:第一類是項目助理官員(Assistantsfor Programs),負責準備具有長遠意義的政策問題的研究報告,例如越南問題、中東問題的解決方案、北約的可選方案等。他們與各部協調,為總統和國安會提供相關資料和政策選擇;第二類是項目運作官員(the Operations Staff),由五位高級工作人員和少量助手組成。每位高級工作人員主管一個地緣政治區(如拉美、中東、遠東、歐洲、非洲等)或一個方面的職能性工作;第三類是項目規劃官員(the PlanningStaff),負責準備國安會日程文件,綜合各部、署上報的文件并根據情況準備后備文件和跟蹤研究的文件。規劃官員一般還充當部門聯席研究小組的成員;第四類是軍事助理(The Military Staff),幫助總統國家安全顧問準備軍事問題的綜合報告,向其提供軍事問題的咨詢,協助收集和掌控情報工作。

國安會儼然成了小型國務院。在尼克松第一個任期內,基辛格是唯一陪同總統會見來訪的外國政要的高級官員。1969年2月,尼克松與蘇聯駐美國大使多勃雷寧(Anatoly Dobrynin)第一次會晤時,國

務卿羅杰斯被排除在外。幾乎所有駐美國的外國大使至少要拜會基辛格一次。基辛格繞過國務院,與多勃雷寧保持特殊關系,也與當時擔任以色列駐美大使的拉賓(Yizhak Rabin)保持類似的特殊關系,還壟斷了中美關系緩和進程中與中方的聯系。國安會掌控了美國政府向駐外使館簽發電報的權力。為了實施國安會對美國對外政策決策的領導,基辛格的權勢依賴于他對通訊系統的特別控制。中央情報局的秘密通訊被基辛格用作“秘密渠道”發送信息,以便使國務院對很多對外安全和國防事態發展一無所知。他還利用白宮通訊署,包括使用特殊航空器為通訊中心。1971年在巴黎為結束越南戰爭的秘密談判、1970—1971年間與中國方面為實現中美關系和解的一系列秘密外交溝通和談判、為實現1972年5月美蘇首腦會晤與蘇聯人的接觸、1973年中東戰爭期間與阿拉伯和以色列雙方的談判,這一切均由基辛格本人單獨控制。戴維斯(JeaIlne Davis)在1972—1974年擔任國安會執行秘書期間,建立用計算機管理國安會敏感文件通訊的檢索制度,將國安會引入計算機化時代。

從理論上講,國家安全委員會的運作程序如下:首先從基辛格辦公室下發經總統批準的國家安全研究備忘錄。研究備忘錄要求相關部門研究某個問題,并提出備用方案。此時,國安會下屬相關地緣政治小組開始介入;如果沒有現成的、合適的小組,就臨時組建一個特別工作小組。一份完整的研究報告需要提出現有存在的可行方案并分析利弊,但不要標明偏好或推重何種方案。如果是涉及的問題需要專業性研究,那么國安會下屬的一個業務組就會介入。完成后的研究報告需上報高級考察小組,以便確保所有相關問題都已經考慮在其中。如果高級考察小組認為研究報告不完整,可決定修改或退回相關部門。一旦高級考察小組批準了研究備忘錄,就上報國安會論壇。國安會論壇由總統、副總統、國務卿、國防部長、突發事件預防辦公室主任(the Office of Emergeney Preparedness)五位國安會法定委員以及總統國家安全顧問、參謀長聯席會議主席以及中情局局長組成,為國安會名義上的最高決策機構。論壇將討論研究備忘錄,決定采取的合適行動。等尼克松總統做出最后決定之后,一個國家安全決策備忘錄就會形成,發至國務卿、國防部長、中情局局長。這標志著決策階段結束,執行階段開始。總統決策的執行由副部長委員會主管,負責監督執行情況。

然而,國安會的實際運作過程并不順利,效率也不高。在尼克松入主白宮前不到一周的1969年1月16日,基辛格指示:為避免政府各部門之間的“相互誤解”,政府各部、署與國家安全有關的事務,均要匯總報到他在國安會的辦公室。基辛格明確指出,作為總統國家安全顧問,他要對所有文件進行管理,再決定是否上報總統。此時尚是尼克松的國防部長候任人的梅爾文·萊爾德(Melvin R.Laird)告知基辛格,他擔心新的國家安全機制會像“一個小洞,所有情報信息都只能從這個小洞向上報告”。萊爾德擔心國家安全顧問事實上會將總統孤立起來,總統聽不到政府各部、署的意見。他更擔心新的國家安全機制會使國家安全顧問在沒有向其他涉及國家安全的各部門首長咨詢、甚至不通氣的情況下,制定國家安全政策。基辛格控制上報總統的情報信息的做法以及他在新國家安全機制中日益擴大的權力,也招致不少批評。充當國安會和參謀長聯席會議聯絡官的海軍少將魯賓遜(Rembrandt Robinson)對基辛格經常不能出席重要的部門聯席會議表示擔憂:

我們考查了參謀長聯席會議對基辛格博士缺席的情況下不能得到國安會具有權威性的信息和白宮的指導的不滿……真正的批評應是對基辛格博士不能準時出席國安會的許多會議,不能從頭到尾呆在會議上。這種做法對會議有破壞性影響,導致不能充分利用其他與會人的時間,這在部際委員會已有很多不滿。不幸的是,沒有合適的人選能取代這位總統國家安全事務特別助理。基辛格博士每天有機會與總統接觸,并受到信任。此外,他主持的國家安全會議,大多取較為中立的立場,或者至少是不明顯表露自己的立場。

魯賓遜建議,國安會應“修正或至少改善國安會機制中存在的明顯問題”,以便“保證[基辛格]的日程,激勵他準時參會,并堅持自始至終與會”。魯賓遜的陳述,也證明了基辛格在國安會不可或缺的地位。基辛格擔任國安會許多委員會和小組的負責人,盡管是為了保證信息和意見及時上報總統,事實上卻使得國安會的決策過程更加繁復。事實上,基辛格對國安會機制的完全控制,將國安會這部機器的能量限制在基辛格一個人可以吸收和反應的程度上。

1972年2月英國外交部的一份研究報告對尼克松政府國安會機制在理論和實際運作方面存在的巨大差異有這樣的分析:

尼克松政府的決策體系在實際運作中不如理論上所說的那樣有條理、有效益。這一體系太被人為控制。就對外政策而言,國務院和其他部、署官員十分沮喪,因為國安會很少征詢他們的意見,感到有人奪了他們傳統上的權力……總體上來看,內閣感到被排除在決策過程之外……過去從來沒有出現總統身邊的工作人員對決策過程的控制到如此程度,而這一切是建立在損害內閣成員權力的基礎上的。

故意越過或回避國務院和國防部的相關官員的做法,使得尼克松和基辛格常常無法得到外交和國防方面的專業人士的意見,也使他們希望達到的外交目標無法實現。國務院就中國、南非、巴基斯坦、智利、比夫拉(Biafra,尼日利亞的一個地區)、塞浦路斯等發表的公開聲明常常與白宮的立場相左。更為重要的是,尼克松和基辛格相對較小的工作班子,難以掌握對外政策問題的最新發展動態。

結論

根據1987年美國政府發布的托爾委員會(the Tower Commission)報告,“除非總統愿意,否則國安會機制是不能有效運轉的。國安會機制創立的目的就是要為美國總統服務。總統通過各項措施和領導,決定國安會的工作職責。”在尼克松新的國安會體制中,政策咨詢和政策制定的程序分工是十分清楚的。尼克松政府在兩個程序方面的新舉措,即國家安全決策備忘錄和國家安全研究備忘錄的做法,可以說是自1947年國安會成立以來最重要的變革,目的是讓總統掌握更多可供選擇的政策方案。然而,在具體的操作過程中,并非如此有條不紊。盡管尼克松重視決策過程的有序化,然而,由于尼克松偏好根據他個人的直覺和與基辛格的籌商來決策,因此,很多決策是在非正式的情況下、國安會體系之外做出的。隨著時間的推移,最初設定的國安會作為高級官員論壇的功能不再發揮作用。即使國安會還繼續開會,但所有與會者明白,尼克松已經作了決策,或者他會在會后與基辛格私下做出決定。如此,國安會論壇就再不是決策機制,而僅僅是討論問題的場所。

就尼克松政府對外政策決策的主要人員來說,最大的問題是基辛格為自己設定的一人之下、萬人之上的顯赫地位。從理論上講,尼克松的對外政策決策機制,目的是保證總統的工作日程和時間不會被官僚機構打擾;總統得到的是經過認真研究、分析和過濾后的情報信息,以便他做出最佳決策。然而,事實

上,這一機制是將美國對外政策決策的千斤重擔壓到了尼克松和基辛格兩人的肩上,違背美國政府決策民主程序的理念。

尼克松政府國安會體制,必須從歷史的角度來考察。國安會最重要的功能,是作為總統考慮國家安全和對外政策、協調聯邦政府各部門關系最主要的平臺。這是一個富有生命力的機制,總統可以根據個人需要來組合和使用國安會。這也就解釋了為什么不同總統任內,國安會的機構和程序往往會有很大差異。基辛格設計的國安會體制,吸收了艾森豪威爾和約翰遜兩屆政府時期國安會的優點,清除了不如人意的缺陷。卡特(Jimmy Carter)總統試圖改變基辛格十分強勢的國家安全顧問體制。但卡特很快經歷了理論設計與外交機制實際需要之間的矛盾和沖突,他的國家安全顧問布熱津斯基(Zbigniew Brzez,inski)獲得了巨大權力,僅基辛格的權勢在其之上。美國外交決策機制這種理論與實際操作中的矛盾沖突,在里根政府時期再次出現。里根政府最初是以國務卿作為對外政策制定中的中心人物,但由于里根粗心大意的管理方式,導致國家安全顧問地位很不穩定,如走馬燈一樣,他八年的任期內竟然有不少于六位總統國家安全顧問。由于管理混亂,竟然出現國安會工作人員卷入秘密的、非法的伊朗軍售丑聞(the Iran—Contra Scandal)。盡管里根著眼于分化國家安全顧問的權力,但從尼克松、基辛格時代開始的國安會工作人員擁有政策實施的職權,在里根年代達到又一高峰。國安會工作人員竟然在國會、內閣成員甚至總統的眼皮底下,卷入非法勾當。這種對對外政策決策機構最初設計的修正,在小布什(George w.Bush)政府時期重演。國家安全顧問萊斯(Condoleezza Rice)在小布什總統的支持下,常常到國務院宣布總統指令,削弱國務卿鮑威爾(Colin Powell)的權力。

當然,以上的例證,并不是要說明,任何企圖改進國安會系統的做法或國家安全顧問的職能的做法最終必將是徒勞的。在這方面,老布什政府(George H.w.Bush)的經驗是值得肯定的。老布什先在里根政府擔任副總統八年,一定從里根的失誤中學到了經驗。老布什時期的國安會體系,結合了重程序和強調同事間同心協力的模式。同時,老布什的高級助手們,大多是里根時代的同事,很能干,也重視同事間的相互協調合作。最值得一提的是老布什的國家安全顧問斯考克羅夫特(Brent Scowcroft)對國家安全機制的平穩運轉所發揮的關鍵作用。斯考克羅夫特在1973—1975年任基辛格的副手——總統國家安全事務副助理(deputy assistant to the President for National Security Affairs),1975—1977年間出任福特(Gerald Ford)政府總統國家安全事務特別助理,20世紀80年代又擔任調查國安會程序弊端的托爾委員會成員。以上豐富的經歷,使他在1991年老布什政府面臨第一次海灣戰爭時,十分清楚他作為國家安全顧問的職責,并能很好地盡職盡力。更為重要的是,他認識到國家安全顧問的職責更多是政策協調,而不是政策制定和實施。如果說基辛格是國家安全顧問制定政策的典范,那么斯考克羅夫特是國家安全顧問作為誠實的中間人的范例,這更接近于國家安全顧問最初的工作職責說明。

責任編輯:任東波