悠遠的神頭

米麗宏

內丘縣神頭村,真的很古老了。它郁郁蔥蔥一大把年紀,要早村西南的“九龍柏”好多個朝代呢。

任何一個有典故的地方,都是要追追源頭的,神頭村作為一個新近命名的省級歷史文化名村,其建立,要上溯到2000多年前了。它在歷史深處,歷經數次變遷,西周時屬邢國,春秋時先屬衛,后屬晉,三家分晉了,又歸屬趙。一路走來,其歷史與一個名字緊緊相連。

是扁鵲。

扁鵲,本名叫秦越人,渤海郡鄚州人(今河北省任丘市鄚州鎮)。他34歲時來到內丘一帶地面,開始周游列國的巡診活動。先是遇晉國生重病的大夫趙簡子,簡子不省人事5天,他仔細地切脈診斷,用藥不久,竟痊愈。趙簡子感其恩,以蓬山周圍4萬畝土地賞賜。扁鵲接受賜封,在蓬山定居,以此為棲息地,上山采藥,入鄉行醫。

扁鵲到虢國,聽說虢太子“暴厥而死”,覺得可疑,入宮查看太子“尸體”,一番望聞問切,斷為“尸厥”,藥、針、灸并用。太子蘇醒康復,遂拜師于扁鵲,隨他一起行醫濟世。

扁鵲的醫術,漸漸聲動王侯,這使秦國太醫令李醯懷恨在心,這個太醫令驕傲自大、妒賢嫉能,“自知技不如扁鵲也”,心中不平,便暗中派人殺害了扁鵲。噩耗傳到蓬山,百姓悲憤欲絕,虢太子帶幾個精明能干的人,連夜到秦都咸陽,將扁鵲的頭顱偷偷抱回,葬于蓬山腳下,并在九龍河畔修蓋了廟宇。從此,九龍河兩岸的焦家莊、狼家莊合二為一,改村名為“神頭”,村后蓬山也改名為“鵲山”。

千年舊事,一頁頁翻過,時光流轉,人們對扁鵲的懷念已漸漸衍生成了一種文化;鵲山,神頭,扁鵲祠,成了中丘文化一個個亮閃閃的符號。

我在一個雨后初晴的夏日,站在內丘城外西環路上,向西眺望,遠方嵐煙深處,一派層巒疊翠。人對我說,那便是鵲山,神頭就在鵲山腳下,扁鵲祠就在神頭村西。

一路經柳林鎮,張公塔,南賽鎮,我始終在仲夏的綠里穿行,綠是鮮亮的,路雖蜿蜒卻也平整。路邊,一側小溪河床,一側丘崗山嶺,丘崗常常停靠在車前,近前,又猛地閃開,避向一側,是太行山常有的風情小畫。攆著這樣深幽的小路走,總感覺是行走在一段歷史的冊頁之上,朝代的風煙聚散,王侯的騰達堙滅,神醫和百姓的悲歡哀樂,都在淡霧中生動鮮活起來。

走沒了小路,就走進了神頭。村口有古井石欄,聽得見雞鳴狗吠。神頭村,以冀南山鄉特有的風致呈現在我眼前,它依山勢建成,石頭房高低錯落,西,南,北,三面環山,古樸得要緊,安靜得要緊。村中間,流一條河,九龍河。河將村子生生分成南北兩岸。水上有橋,用齊整的大塊青石壘成;四望房屋建筑,也有平頂的,也有樓式的,青石小巷,蜿蜒通向幽深處。村街上,沒有喧鬧,沒有花花綠綠的店鋪。舊時的茶棚依然在,那茶幌飄揚,香客穿流的熱鬧呢?那萬戶云集、紛紛上會的仕農工商五行八作的繁華呢?還在么?還在。兩千年了,每年的三月和十月,都還有。因為交通日趨便利的緣故,那茶棚卻已頹敗破落了。

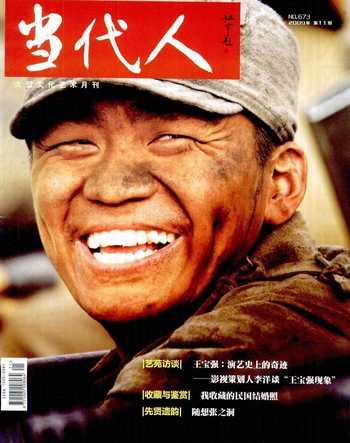

往事成煙,都在史上記著,村人并不理會,他們在街上安然走過,連同貓狗也走得逍遙。一個男人,笑著過來,看我拍攝那些岌岌可危的斷墻殘壁,說:怪難看,破破爛爛的。我笑,他也笑。人在神頭,心特別的安靜。抬頭是鵲山,腳下是青石的街道,身邊是石頭的房子石頭的橋,心情是朝圣拜謁一樣的謙恭。

扁鵲祠,在神頭村西,是一片坐北朝南的古建筑群,占地37200平方米。里面外面,老樹,新樹,張揚開,將殿宇掩蔽在綠云里;云外,四面是山,這團團綠云和云下的建筑,落在被山圍著的一塊平地上,背山面水,負陰抱陽。由南至北,建筑順山勢高上去;最上面三清閣四御殿,最底端扁鵲祠,其間落差17.2米。這片建筑群,由山門、扁鵲殿、后土前殿、后土后殿、碑樓、百子殿、藥王廟、三清殿、玉皇殿、老君洞、財神殿等20多座單體建筑組成,高低錯落,井然有序。主體建筑三大殿——扁鵲祠,后土總司殿(地母廟),玉皇殿,一一安在整個建筑群的中軸線之上,正體現以人(扁鵲)、地(后土)、天(玉皇)三才布局的構思。歷代帝臣官宦、文人騷客、善男信女到這里覽勝觀光,朝山祭圣,為扁鵲祠留下了許多珍貴的詩碣、碑刻和石刻。

扁鵲殿,在中軸線的最南端,是祭祀扁鵲的場所。大殿面闊,足7間,長21.78米,朱門雕窗,描梁畫棟,單檐布瓦九脊歇山頂,有綠樹映著,有藍天襯著,很壯觀,絕對符合民族審美心理。這座建筑面積216.49平米的殿宇,最初建在元朝,建筑結構和大木構件,都是元代建筑風格。門前檐下大青磚,也是元代的,我低頭細看,玻璃防護窗下的地面,已經斑斑駁駁幾乎破爛,這些曾經方方正正的大青磚啊,上面曾承載過誰的腳印?誰曾在這里虔誠地跪拜?不可知了。我抬頭,卻與扁鵲沉靜的目光相遇,他累受朝封,峨冠博帶,都是身后的事情;活在民眾心里的扁鵲,只是那個仁愛的神醫。導游提示說,大殿建筑很有藝術性,所有的線和面都是微微彎曲的。仔細審視,果然,一個個優美的弧度,柔韌地,輕揚地,跳躍地流露出活潑的生命力。

扁鵲廟創建的最早記錄,在《魏書?地形志》。書載:“中丘前漢屬常山,后漢、晉屬趙國,晉亂,罷。太和二十一年復。有中丘城、伯陽城、鵲山祠。”太和是北魏孝文帝年號,二十一年即公元497年,中丘即今內丘縣。 那就是說,扁鵲廟至少在漢、北魏時期就已成規模,而其始建年代應更早,因為被編入志書,說明它在當時已有了很大的影響力。扁鵲廟大規模的修繕,在元代。有史料記載,元初,太醫提點顏公天翼“慕扁鵲神應之垂遠,思三才得一寧世,奏領欽命,募工鳩材,崇高擴廣,前仆后繼,傾父子兩代之心力,終使廟宇群起,煥然一新”。此后,扁鵲殿還經過多次維修,卻始終保持著元代建筑風格;殿內殿外,兩人合抱的大圓柱,也一直還是元代的那些。

由扁鵲殿西側角門出去,便是扁鵲墓,一片平整的園林式院落。青冢,松柏,還有皂角,紅柳。墓前紅柳,是內丘地面最寶貴的樹種,因為偌大縣域,唯此一棵,相鄰縣份,也從沒有發現第二棵,它粗壯葳蕤,已不似灌木。傳說,扁鵲鄉人從任丘趕來拜祭,帶來家鄉特色的樹種,手植于此,那紅柳大約寄托著扁鵲的鄉思,年復一年地長高長大,竟成喬木模樣。

扁鵲一生忠于醫業,普濟蒼生,醫德高尚,醫精大成,他不用竭盡心思,與誰爭奪民意,他也根本無意于流芳千古的表面榮華,他只一味致力于為百姓解除病痛,“俯身給人民當牛馬的人,人民永遠記住他”,所以,不用他要求什么,民間自有民間的表達方式。人們積冢于茲,冢前立祠,由冢到祠、到祭祀,祭祀活動不斷升格,人越來越多,規模越來越大,經過發展演變,漸成鵲山廟會。現在,扁鵲廟,每年有兩次傳統廟會,主會期分別是農歷三月初一和十月初一,這兩個時節在我國北方地區恰好都是祭祀先人的日子,可見,扁鵲在民間的地位。

看廟內碑刻,鵲山祠的祭祀活動,可追溯到戰國時期。由于扁鵲累受朝封,祭奠的規格逐漸升級。忽必烈中統三年(1262年)《祭祀碑》記載:“宣差太醫提點許國楨奉皇帝圣旨里致祭五岳四瀆,敬謁鵲山神應王祠。”明成化二十三年(1488年)《重修鵲山廟記》碑載:“迄今季春三月,有司歲以典禮從事,遠近士女執香幣奉牲醴,以致誠悃者爭先而趨。”清康熙五十八年(1720年)《重修鵲山后土諸殿碑記》亦載:“至今二千余年,歷代褒封,太府歲祭王之……”

來祭祀、朝拜扁鵲的人,上至朝廷,下至平民,無所不有。清內丘縣令施彥士,曾賦詩記載扁鵲廟會之盛況:“夙聞上池水,今謁鵲王神。榱桷千年寺,牲牢九縣人。是真風俗地,況值袱除辰。盛會年年有,何妨聽我民。”豈是僅為九縣人,當地人說是三府(保定府、順德府、邯鄲府)十八縣。廟會期間,常常要舉行內容豐富的宗教儀式和娛樂活動,為鵲山廟會助興。如,“神頭抬杠箱”,舒展豪放,意在祈求五谷豐登,人畜安康;“神頭回回”,是展示平民生活的民間舞蹈,其輕靈通俗,表示村民對神醫的崇拜和信服;流傳千年、衍射幾百里的茶棚文化,也是鵲山文化的一脈獨特風景。鵲山廟會歷史上規模不凡,現在輻射的范圍更大,包括山東、河南、北京等地,每年農歷三月廟會期間更是人山人海,場面盛大壯觀。

在廟宇的制高點玉宇洞天處,立一下,搭眼望去,西南,是鵲山最高峰,太子巖。傳說是扁鵲和弟子虢國太子經常采藥的地方,那山,險峰千仞,峻巖百層,雖直上直下,卻是綠壁,只山巔處一綹白痕繞山而去,像白綾飛揚,當地人說,扁鵲遇害,蒼天垂憐,太子巖為他披麻戴孝呢。傳說有傳說的美麗,傳說也有傳說的牽強,譬如,扁鵲廟前回生橋南頭那九棵古柏,形如巨龍,粗可二人合抱,根須在石上暴露出來,遒勁如龍爪。相傳,是扁鵲九個弟子,相守扁鵲墓,日久化成的;而經考證,那柏為漢柏,大約是后人仰慕扁鵲的醫術醫德所植,這么一說,似乎,美麗的程度大打折扣,而扁鵲廟周圍,有關扁鵲采藥、制藥、做手術的遺址,藥石、石炕、洗腸溝也都還在;而且真真實實地在,一段歷史在傳說和真實之間,亦真亦幻地美麗著。

良相良醫,皆是百姓和國家的幸運,歷史并不看重一時的卑微顯赫,一切,得讓時間和民心來說話。看如今的鵲山,山環水抱,殿宇宏偉,扁鵲若在,大約也會儀態安詳、步履從容,信步在自家的田園里,盡情消受那藍天白云,無邊山川錦繡。

鵲山神頭成就了扁鵲,扁鵲也成就了中丘文化。一個人,一脈文化,一方水土,就這樣,相互扶持著,走成了一段悠遠的歷史。(責編:孫達)