非胰島素依賴型糖尿病并高血壓的動(dòng)態(tài)血壓初步分析

李莉秋 劉培良 袁 龍

本研究對(duì)2005-2008年的非胰島素依賴型糖尿病(NIDDM)首發(fā)高血壓(HP)患者50例進(jìn)行動(dòng)態(tài)血壓監(jiān)測(cè)(ABPM),觀察24 h的血壓變化及晝夜節(jié)律并探討與糖尿病病程的關(guān)系。

1 資料與方法

1.1 對(duì)象 NIDDM伴首發(fā)HP患者50例,男30例,女20例,年齡40~74歲,平均(58.7±8.1)歲,糖尿病史2~10年,平均(4.7±1.9)年。

1.2 診斷依據(jù) NIDDM WHO診斷標(biāo)準(zhǔn)。HP按WHO和國(guó)際高血壓學(xué)會(huì)聯(lián)合制定的高血壓標(biāo)準(zhǔn)。

1.3 ABPM參數(shù)正常參考值參照1995年張維忠等[1]推薦的暫行動(dòng)態(tài)血壓參數(shù)正常參照值標(biāo)準(zhǔn):24 h動(dòng)態(tài)血壓均值<17.3/10.6 kPa(130/80 mm Hg),白晝均值<18.0/11.3 kPa(135/85 mm Hg),夜間均值<16.6/10.0 kPa(125/75 mm Hg),夜間血壓下降率≥10%。

1.4 方法 采用無(wú)創(chuàng)性攜帶式血壓監(jiān)測(cè)儀(美國(guó)Accutracker Ⅱ),測(cè)壓間歇為30 min,監(jiān)測(cè)結(jié)束后用Accutracker Ⅱ數(shù)據(jù)分析儀提供有效監(jiān)測(cè)次數(shù)、監(jiān)測(cè)時(shí)間和血壓值。統(tǒng)計(jì)分析以下動(dòng)態(tài)血壓參數(shù)指標(biāo):①24 h平均收縮壓和舒張壓(24 hSBP,24 hDBP);②白晝平均收縮壓和舒張壓(dSBP,dDBP);③夜間平均收縮壓和舒張壓(nSBP,nDBP);④血壓負(fù)荷值,即監(jiān)測(cè)過(guò)程中SBP>18.6 kPa(140 mm Hg)或DBP>12.0 kPa(90 mm Hg)的次數(shù)百分率;⑤夜間平均血壓下降率,即(白晝平均血壓值-夜間平均血壓值)/白晝平均血壓值。

1.5 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法 應(yīng)用SPSS10.0統(tǒng)計(jì)軟件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,其中計(jì)量資料用(x±s)表示,夜間平均血壓下降率與糖尿病病程的相關(guān)性分析用直線回歸及相關(guān)性分析。

2 結(jié)果

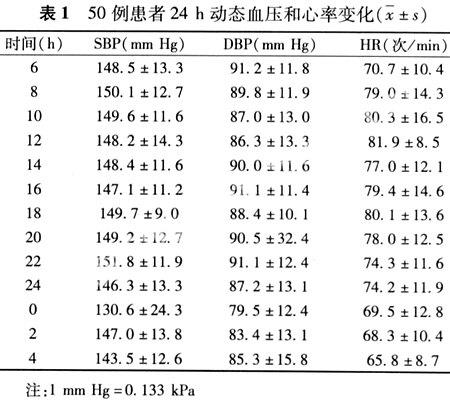

2.1 24 h動(dòng)態(tài)血壓和心率變化 見(jiàn)表1。

2.2 24 hSBP (147.2±8.6) mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)(50例均>130 mm Hg,占100%),24 hDBP (87.7±9.4) mm Hg(38例>80 mm Hg,占75%),24 hSBP及24 hDBP均>130/80 mm Hg 38例,占75%,24 hSBP>130 mm Hg而24 hDBP<80 mm Hg12例,占25%;dSBP (148.8±8.0) mm Hg,dDBP (88.1±10.7)mm Hg,nSBP (143.4±11.4) mm Hg,nDBP (83.3±10.9) mm Hg;SBP負(fù)荷值(90.5±15.7)%,DBP負(fù)荷值(66.5±29.8)%;24 h平均心率(73.3±11.7)次/min。

2.3 20例中,夜間平均血壓下降率<10%42例,占85%,夜間血壓下降率≥10%8例,占15%。夜間平均血壓下降率與NIDDM病程直線回歸與相關(guān)分析結(jié)果:Y=15.800-1.988X,r=-0.708,P<0.01。結(jié)果表明,NIDDM病程與夜間平均血壓下降率成負(fù)相關(guān)。

3 討論

近年來(lái)大量的研究結(jié)果表明,糖尿病患者的高血壓患病率明顯高于非糖尿病患者,糖尿病易患高血壓的機(jī)制尚不十分清楚,可能與下列因素有關(guān)[2]:①遺傳影響的共同內(nèi)在聯(lián)系(如肥胖、血脂異常);②高血糖狀態(tài):高血糖不僅促進(jìn)鈉重吸收增加,血漿滲透壓增高,循環(huán)血容量增加,且長(zhǎng)期高血糖可引起細(xì)胞外基質(zhì)過(guò)分產(chǎn)生和血管平滑肌細(xì)胞增殖,導(dǎo)致血管收縮性增強(qiáng)并加強(qiáng)糖尿病性血管所特有的動(dòng)脈粥樣硬化;③胰島素抵抗及高胰島素血癥,促進(jìn)鈉的重吸收;④交感神經(jīng)活性增加;⑤腎素-血管緊張素-醛固酮系統(tǒng)的異常;⑥腎臟病變等。以上各因素在糖尿病及高血壓發(fā)展的病理生理中起重要的作用。

本研究發(fā)現(xiàn),大多數(shù)患者24 hSBP及24 hDBP均>17.3/10.6 kPa(130/80 mm Hg),提示NIDDM伴HP時(shí),收縮壓及舒張壓均受影響。

通常情況下,ABPM顯示血壓具有一定的晝夜節(jié)律,這種血壓的正常動(dòng)態(tài)波動(dòng)有賴于交感神經(jīng)與副交感神經(jīng)的平衡調(diào)節(jié)。夜間血壓下降率是反映血壓晝夜節(jié)律變化的指標(biāo),正常值≥10%。本組大部分(85%)患者夜間平均血壓下降率<10%,即血壓的晝夜節(jié)律消失,且夜間平均血壓下降率與糖尿病的病程呈負(fù)相關(guān),即病程越長(zhǎng),血壓的晝夜節(jié)律變化更不明顯。糖尿病往往伴有體位性低血壓、心動(dòng)過(guò)速、瞳孔改變、泌汗異常、胃排空延遲、腹瀉等植物神經(jīng)功能紊亂的表現(xiàn),動(dòng)態(tài)血壓的晝夜節(jié)律消失可能是糖尿病植物神經(jīng)功能紊亂的一種表現(xiàn)。

已有文獻(xiàn)報(bào)道,夜間血壓水平對(duì)心、腦血管的影響比白晝和總體血壓水平更為重要,較低的夜間血壓對(duì)心腦血管有保護(hù)作用[3]。當(dāng)血壓晝夜節(jié)律減弱、消失或異常,即夜間血壓增高時(shí),必將造成器官受損,功能障礙,心、腦、腎血管事件發(fā)生增多。因此,血壓晝夜節(jié)律異常與預(yù)后有關(guān)。NIDDM伴HP患者是否以后發(fā)生心、腦、腎血管事件增多,尚待大規(guī)模前瞻性研究證實(shí)。

參 考 文 獻(xiàn)

[1] 張維忠,施海明,王瑞冬,等.動(dòng)態(tài)血壓參數(shù)正常參考值協(xié)作研究.中華心血管病雜志,1995,23(5):325.

[2] 潘長(zhǎng)玉.糖尿病與高血壓.中華內(nèi)分泌代謝雜志,1993,9(4):243.

[3] 龔蘭生,劉力生.血壓晝夜變異節(jié)律及臨床意義.中華心血管病雜志,1994,22(5):323.