中醫藥治療血栓閉塞性脈管炎84例臨床療效觀察

唐文生 劉 韌 許保華 唐 麗

血栓閉塞性脈管炎屬祖國醫學“脫疽”的范疇。近年來,我們在國家級有突出貢獻的專家,全國老中醫藥專家學術繼承指導老師唐祖宣的指導下,運用中醫藥辨證治療此病取得了較好的療效。

現將84例患者臨床療效觀察和治療前后微循環變化報告如下。本文診斷標準和療效標準參照“1971年全國中西醫結合治療血栓閉塞性脈管炎經驗交流學習班”制定的標準。

1 材料與方法

1.1 一般資料 84例中男83例,女1例。住院67例,門診17例。年齡最大54歲,最小21歲。病程最短6個月,最長20年,平均6年零7個月。有吸煙嗜好者59例。本組局部缺血期(Ⅰ期)24例,營養障礙期(Ⅱ期)22例,壞死期(Ⅲ期)38例。患者均經確診,大部分采用過不同的治療方法未顯效,或顯效后復發者,其中作腰交感神經節切除術者1例,單側高位截肢者2例。發病誘因:寒冷刺激者25例,外傷者25例,原因不明者34例。患病肢體:左下肢者8例,右下肢者9例,兩下肢者42例,兩下肢一上肢者1例,一上肢者1例,兩上肢者2例,四肢者21例。

1.2 方法 采用704-1型雙目立體解剖顯微鏡加測微計,利用8Y-5W聚光燈作為反射光源,觀察左手無名指甲皺微循環,觀察包括底色,管袢清晰度、血色、管袢數目、長度、排列、外形,以及血流速度、血液狀態、血管運動計數等。另以40例健康人(本院青狀年職工或學生,經體格檢查,均無心肝肺腎和造血系統疾病)作為對照組。

1.3 辨證與治療 陽虛型:患肢疼痛,步履不便,喜暖惡寒,捫之冰冷,痛時自覺發涼,氣候變化和夜晚疼痛加重,患肢蒼白麻木,肌肉萎縮,傷口白腐,膿液清稀,舌胖淡白多津,脈沉細遲.治宜溫經散寒,益氣通絡。通脈1號加減(炮附子、白芍、黨參、甘草、丹參、紅花、水蛭、當歸、黃芪)。

熱毒型:畏冷怕熱,局部紅腫,晝夜劇痛,傷口腐爛延開,異臭難聞,發熱或不發熱,煩燥不安,大便干燥,小便短赤。舌質紅,苔黃燥或黃膩少津,脈多滑數或細數,方用通脈2號加減(銀花、蒲公英、玄參、生地、天花粉、麥冬、大黃、當歸、黃柏、斛)。

氣虛血瘀型:患病日久,氣血耗傷,精神困疲,面黃少華,傷口白腐,肉色不鮮,久不能斂,患肢不溫,疼痛入夜加重或陽萎早泄,小便帶白。脈沉細澀,舌質紫暗或淡白,內夾瘀斑。治宜益氣溫陽,養陰活絡。通脈3號加減(麥門冬、五味子、炮附子、黨參、銀花、黃芪、當歸、白芍、丹參、玄參)。

1.3 傷面處理 對于壞疽性用三黃酊清洗創面,用消毒干紗布包扎,若創面紅腫多膿者,用三黃酊或0.1%雷夫奴爾溶液濕敷創面。壞死組織多,外敷紫草膏或九一丹。肉芽組織比較新鮮、膿液少,用玉紅膏紗布外敷。待壞死組織分界線清楚后可作分離切除術,少數病例曾短時間輔以抗生素治療。

2 療效分析

2.1 總療效 84例中治愈39例,顯著好轉21例,好轉18例,無效6例。總有效率93.64%。療程最短64天,最長483天,平均59天。服藥平均131劑。

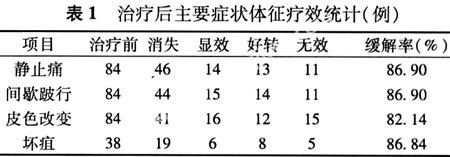

2.2 癥狀改變情況見表1。

治療前81例足背動脈消失,治療后7例恢復;脛后動脈治療前82例消失,治療后8例恢復;腘動脈治療前42例消失,治療后5例恢復;股動脈治療前7例消失,治療后1例恢復,尺動脈治療前3例消失,治療后,例恢復。雖然大部分患者的動脈仍無,但自覺癥狀均有不同程度的改善。這可能是治療后有側支循環建立或伴有動脈周圍炎使血管纖維化,不易恢復動脈搏動所致。

2.3 辨證分型與療效的關系 84例患者中,陽虛型者例24例,治愈12例,顯著好轉4例,有效6例,無效2例;熱毒型者35例,治愈14例,顯著好轉8例,有效10例,無效3例;氣虛血淤型者25例,治愈13例,顯著好轉9例,有效2例,無效1例。

3 治療前后微循環變化

治療組治療前與對照組相比,管袢數目少,長度短,動靜脈口徑小,清晰度差,排列紊亂,血流緩慢,流態和血色異常折多,均有顯著差異。經過治療,治療組管袢數目上升,長度增加,動脈口徑擴大,清晰度增加,血流加快,流態和血色異常者減少,和治療前相比,也均有顯著差異,但靜脈口徑及排列改變不明顯,微循環的這種變化,說明了通脈1、2、3號對血栓閉塞性脈管炎的療效機制是肯定的。通過微循環觀察,了解到本病并不是單純的中小動脈疾病,而是并行的動靜脈內部都有血栓形成,如微血管內血流流速減慢或不清,流態異常,有紅細胞聚集,血流呈顆粒狀。由于微循環障礙加重了局部病變,造成惡性循環,所以糾正微循環障礙不僅有利于臨床癥狀的緩解,對預防肢體壞死的發生也有一定的積極作用。