中西醫結合治療子宮內膜異位癥的療效觀察

司玉紅

【摘要】 目的 探討中西醫結合治療子宮內膜異位癥的療效。方法 將門診內異癥患者110例隨機分成2組,中西醫治療組57例,單用西藥組53例。結果 中西醫結合組與單用西藥組的治療效果有顯著性差異(P<0.05)。結論 對內異癥患者用西藥治療同時根據“血瘀”之因,輔以相應的理氣、溫經、補腎、益氣涼血諸法辨證施治,療效優于單用西藥組,值得臨床推廣應用。

【關鍵詞】 子宮內膜異位癥 ; 藥物治療

作者單位:476000河南省商丘市第三人民醫院

子宮內膜異位癥又簡稱內異癥,是指有功能的子宮內膜的組織生長在子宮腔以外的位置,在性激素的影響下,而引起的不同臨床癥狀與體征。內異癥是婦科常見病與多發病,多發生于30~40歲的女性,小于10歲大于50歲者極少發生。現將商丘市第三人民醫院從2007年1月至2008年4月門診診治的內異癥患者110例,分別用中西醫結合治療和單用西藥治療的療效報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 110例內異癥患者隨機分2組,中西醫結合組57例,年齡20~50歲,其中進行性加重性痛經30例,合并盆腔腫塊7例,性交疼痛10例,不孕10例。單用西藥組53例,年齡19~55歲,其中進行性加重性痛經28例,合并盆腔腫塊5例,性交疼痛11例,不孕9例

1.2 診斷標準 參考人民衛生出版社出版的第7版《婦產科學》的診斷:育齡女性有繼發性痛經進行性加重,不孕或慢性盆腔痛,盆腔檢查捫及與子宮相連囊性包塊或盆腔內有觸痛結節即可初步診斷為子宮內膜異位癥。有時尚需借助輔助檢查如B超、血CA125測定、腹腔鏡等。

1.3 方法 西藥組:在無用藥禁忌時,給予米非司酮片10 mg,1次/d口服,連服3~6個月,用藥期間定期監測肝功能。中西醫結合組:西藥用法如上述。同時再根據“血瘀”之因辨證施治,具體為:①肝郁氣滯型治則:理氣活血,散結止痛。方藥:血府逐瘀湯加減,藥用:當歸、川芎、赤芍、生地、枳殼、柴胡、桃仁、紅花、牛膝、香附等;②寒濕凝滯治則:溫經通絡,活血化瘀。方藥:溫經湯加減,藥用:當歸、川芎、白芍、桂枝、人參、生姜、丹皮、甘草等;③腎虛瘀阻治則:活血化瘀,補腎調經。方藥:仙蓉合劑加減,藥用:仙靈脾、肉蓯蓉、制首烏、菟絲子、黨參、黃芪、莪術、丹參等;④瘀熱內阻治則:活血化瘀、清熱散結。方藥:清熱調血湯加減,藥用:黃連、生地、丹皮、桃仁、紅花、丹參、香附等。

1.4 觀察內容 臨床癥狀和體征、 盆腔包塊的變化。

1.5 統計學方法 采用t檢驗和χ2檢驗。

2 結果

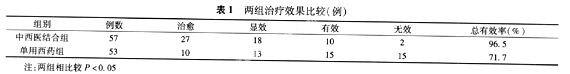

2.1 療效標準 參考《中醫婦科學》標準治愈:癥狀全部消失;盆腔包塊等局部體征基本消失。顯效:癥狀消失;盆腔包塊縮小1/2以上(月經周期的同時期檢查對比,B超檢查治療前后同時期的對比)。有效:癥狀顯著減輕;盆腔包塊縮小1/3 以上(月經周期的同時期檢查對比,B超檢查治療前后同時期的對比)。無效:主要癥狀無變化或惡化;局部病變無變化或有加重趨勢。

2.2 中西醫結合組和單用西藥組的治療結果見表1。

3 討論

子宮內膜異位癥形成主要有三種學說:子宮內膜種植學說、體腔上皮化生學說、淋巴或靜脈播散學說,但不論哪種學說均不能完滿解釋內異癥的形成。根據內異癥的主要臨床表現,在中醫學中可歸屬在“痛經”、“癥瘕”、“月經不調”、“不孕”等病之中。據多年來中醫婦科學對內異癥的研究,可以認為“瘀血阻滯胞宮、沖任”是其基本病機,而瘀之形成,又與臟腑功能失常,血氣失調以及感受外邪等因素攸關,故我們以“活血化瘀”為主要方法貫穿于治療始終,又分別根據“血瘀”之因,輔以相應的理氣、溫經、補腎、益氣涼血諸法結合西藥“米菲司酮”治療子宮內膜異位癥,收到很好的治療效果,值得臨床應用。

內異癥的癥狀表現有其實證的一面,但又往往病程纏綿、數年不愈,中醫認為“久病屬虛”,所以內異癥也有虛的一面,再者久用活血化瘀藥也有傷正之弊,故治療時應注意扶正,可加用黃芪、黨參補益氣血。

因目前尚無特效的藥物治療,即使手術,術后也極易復發,故對本病的預防尤為重要。對高發年齡組生育期女性要加強宣教,針對子宮內膜異位癥形成的三種學說宣教重點為:注意經期衛生、節制房事、防止或減少經血倒流、防止醫源性移植。做好宣教,提高高發人群對本病防治知識的了解,有望降低本病的發病率。