閻先公陶瓷藝術

2021-11-15 11:49:26閻先公

陶瓷科學與藝術 2021年9期

關鍵詞:藝術

閻先公(先恭),山東淄博淄川人,中國美術家協會會員,中國壁畫家協會會員,中國陶瓷藝術大師,山東省工藝美術大師,原淄川文化館館長,淄川區美協主席。瓷板彩繪(手機系列)彩繪瓶(諸子百家)分獲第十屆,十一屆中國工藝美術大師暨國際藝術精品博物覽會金獎。瓷板色塊潑彩畫獲國家發明專利,出版有《閻先公壁畫選集》,《閻先公陶瓷國畫集》,《閻先公談創作》,《閻先公藝術博物館捐贈作品集》等。向國家無償捐贈刻瓷,彩繪,國畫,陶藝等作品457件,現有淄川區政府建的閻先公藝術博物館一處。

《鬼子進村了》

《我們要參加八路》

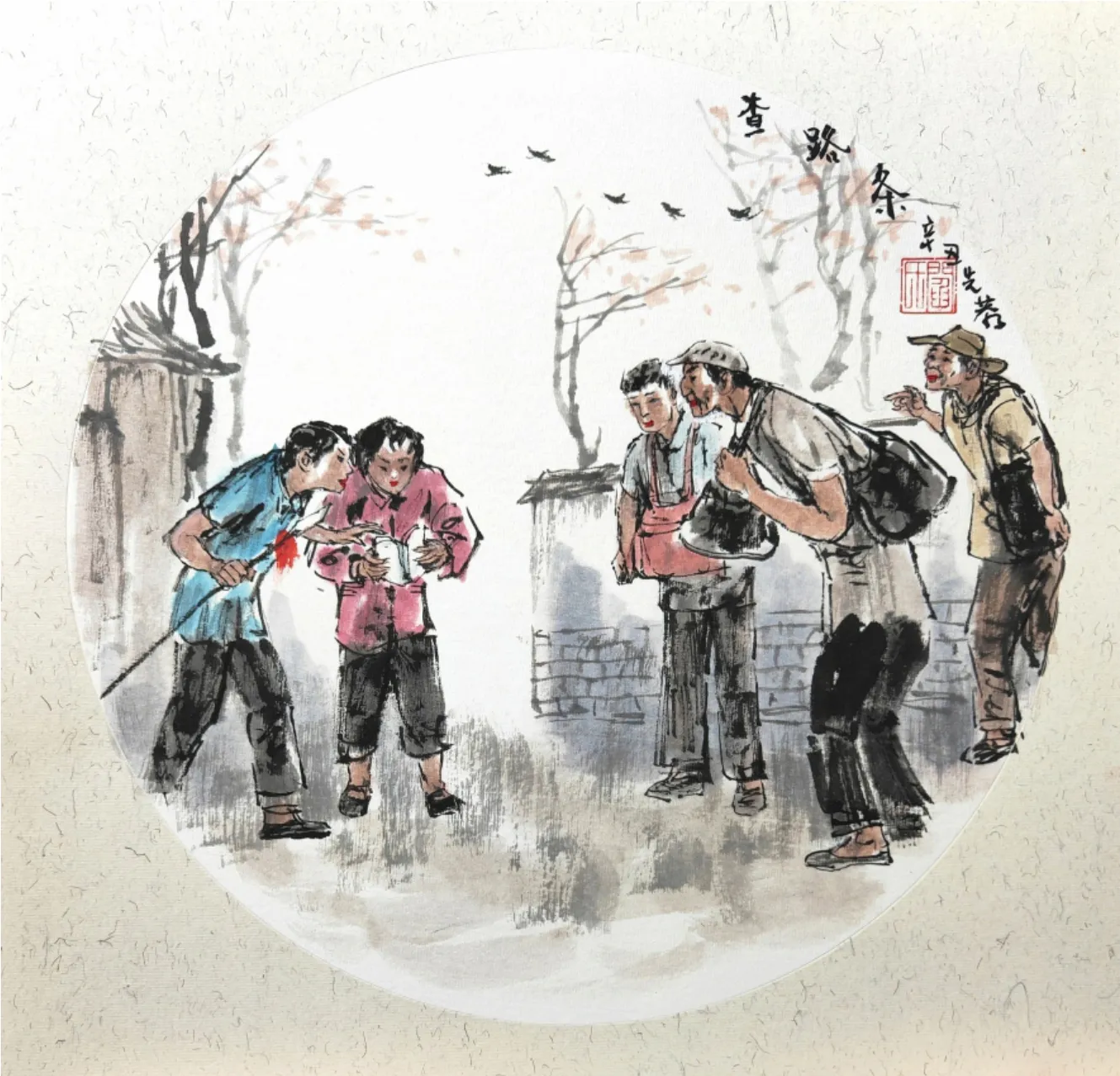

抗日戰爭是中國人民抗擊外來侵略而取得勝利的偉大戰爭,是一場各族人民群眾與軍隊齊心協力共同奮斗的戰爭。人民要一永遠銘記曰夲鬼子屠殺我國三千多萬同胞的滔天大罪。

我認為日本鬼子亡我之心始終不變,全球不能化敵為友的民族就是日本,當下又以多種手段方式在侵襲,麻痹我們國家。希望政府人民不要掉以輕心,切記當年日本鬼子是怎樣殘忍的屠殺了三千多萬中國人民。絕不能忘記民族仇恨。

我畫這組“小八路"也是想讓大家永遠記往這場抗日戰爭。

《小戰士》

《查路條》

猜你喜歡

家教世界(2022年13期)2022-06-03 09:07:18

家教世界(2022年7期)2022-04-12 02:49:34

中外文摘(2021年23期)2021-12-29 03:54:02

兒童繪本(2018年22期)2018-12-13 23:14:52

藝術啟蒙(2018年7期)2018-08-23 09:14:06

讀者·校園版(2018年13期)2018-06-19 06:20:12

英語學習(2016年2期)2016-09-10 07:22:44

Coco薇(2016年2期)2016-03-22 16:58:59

讀者(2016年7期)2016-03-11 12:14:36

爆笑show(2014年10期)2014-12-18 22:27:48