榮智健:紅頂商人痛而謝幕

江 迅

令人遺憾的是,“富不過三代” 的魔咒,卻最終被再次驗證。

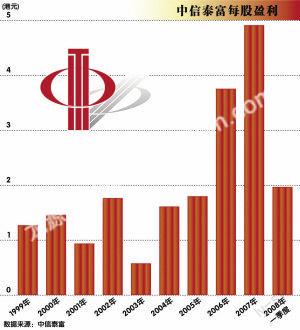

金融危機環(huán)境下,香港人的最大話題,無疑是“減薪”了,每天都有大公司減薪的報道。全民減薪,昏天黑地。除了炒魷裁員,減薪是打工仔的最痛。4月15日,筆者獲得一份“情況”,香港中信泰富有限公司(中信泰富)管理層大減薪,這一減薪幅度成了香港之最。

榮智健:2007年薪酬加花紅總計6699萬港元,2008年總計384萬港元,減幅94%;

范鴻齡:2007年薪酬加花紅總計5667萬港元,2008年總計360萬港元,減幅94%;

李松興:2007年薪酬加花紅總計4435萬港元,2008年總計235萬港元,減幅95%;

莫偉龍:2007年薪酬加花紅總計1193萬港元,2008年總計222萬港元,減幅81%;

羅銘韜:2007年薪酬加花紅總計1689萬港元,2008年總計202萬港元,減幅88%;

榮明杰:2007年薪酬加花紅總計1657萬港元,2008年總計186萬港元,減幅89%;

劉基輔:2007年薪酬加花紅總計1321萬港元,2008年總計81萬港元,減幅94%;

……

世上誘人的事物實在太多,人對身外之物的追求也無止境。中信泰富玩的外匯accumulaor,用香港人的話說,是“贏粒糖輸間廠”,一夜蝕了百多億,創(chuàng)下香港藍籌公司有史以來之最。被香港人稱為“榮太子”的榮智健收入減幅高達九成多,榮太子的“太子”榮明杰之薪酬,也大幅減少近九成。

香港人有俗語說女人之“痛”:女人最痛的是老公有外遇,更痛的是,對方登門入屋,生下孩子后一走了之。榮智健的痛則是:收入猛減,作為資本家,該到手的金錢離去,一場豪賭讓自己“損手濫腳”,有可能面臨牢獄之災,可謂一痛再痛;但更痛的是,他因此失去中信泰富的控制權,打拼30年的成果幾乎化為烏有;而令他最痛的或許是,百年的榮氏家族商界王朝的神話,有可能在他手中幻滅。

是去是留,終于塵埃落定, 67歲的商界巨賈黯然離去

這是香港公司史上不能忘卻的一天。

4月8日,香港人視之為吉祥的日子。早上9點,香港金鐘中信大廈。中信泰富總部樓前,數(shù)十位中外記者已在此守候。嗅覺靈敏的記者獲悉,中信泰富在今天召開特別董事會,討論人事變動,榮智健終因外匯巨額虧損事件難逃責任而辭去職務。

直到17點,躁動的記者們,守候了8小時,沒有任何確鑿消息,顯得有點不耐煩了。他們?nèi)晕纯吹揭堰M入中信大廈參加特別會議的中國中信集團董事長孔丹、副董事長兼總經(jīng)理常振明,以及中信泰富事件的主角榮智健現(xiàn)身。

17點30分,中信泰富正式對外發(fā)布公告稱,公司主席榮智健、總經(jīng)理范鴻齡辭職,即日生效,中信集團副董事長兼總經(jīng)理常振明接任主席和總經(jīng)理一職。沒有讓人訝異,傳言終被證實。不過,香江濕膩的空氣中,這一消息似乎依然被凝固了。屬于榮智健的中信泰富時代已經(jīng)結束。

18點18分,榮智健的座駕緩緩駛出中信大廈,眾多記者一擁而上,在傳媒“嚓嚓”而閃爍不停的閃光燈下,車子加速離去,車里的榮智健只是用手掌手臂抵著車窗。這位67歲的商界巨賈黯然離場,一如既往的平和。此君再大的事臨頭,也顯得溫溫和和。直到車子開了20來米,執(zhí)掌中信泰富19個年頭的他,才回頭看了一眼。他的愛女榮明方、長子榮明杰還沒有離去,仍在這棟大廈里。或許,他還不是眷戀那個位置,而是擱置不下一個跨國財團的興衰是非,一個華人企業(yè)家的挫敗傷感。

2004、2005年福布斯排行榜中國首富榮智健在辭職信中說:“香港商業(yè)罪案調(diào)查科4月3日發(fā)布搜查令,要求公司及其董事提供數(shù)據(jù),在社會上產(chǎn)生了很大影響。面對這個現(xiàn)實,相信退位讓賢對公司最為有利。”他以辭職方式對中信泰富董事會說再見。榮智健語句平實,卻又透出些許落寞,而公司總經(jīng)理范鴻齡的辭職信似乎動了感情,他對榮智健辭去主席一職表示遺憾,并稱能與榮合作超過20年感到榮幸。他在辭職信中說:“對榮先生能給我機會參與創(chuàng)立中信泰富集團銘感于心,他請辭之時亦是我辭任之際。”

公司公告對榮、范兩人高度贊揚,稱他們?yōu)楣驹缒甑煜禄嗄陙恚酒煜碌臉I(yè)務顯著擴充,在實踐公司的策略性目標上建立成就,他們的營商經(jīng)驗及視野為董事會提供真知灼見。對于榮智健的辭職,從爆出外匯巨虧之后就有消息傳出,特別是香港商業(yè)罪案調(diào)查科突襲搜查中信泰富總部辦公室,緊急要求中信泰富及其董事,就2007年和2008年簽訂的外匯合約,以及從2007年7月至2009年3月期間發(fā)布的公告提供詳細資料,懷疑公司董事存在“虛假陳述”和“串謀欺詐” 的違規(guī)行為,而榮智健可能牽涉其中。

炒匯丑聞將中信泰富和榮智健推向了風口浪尖。導致榮智健加快辭職的,還有來自北京中信集團的壓力。外界對榮智健去留的猜測,如今終于塵埃落定。此時的榮智健,是否還記得榮氏第一代榮熙泰留給子孫的遺訓:“固守穩(wěn)健,謹慎行事,絕不投機”?

面對現(xiàn)實,退位讓賢,無疑是最好的選擇。兩周前,即3月25日下午香港太古廣場會議中心。中信泰富2008年業(yè)績發(fā)布會在此舉行,時任集團董事局主席的榮智健出現(xiàn)在現(xiàn)場,面對眾多中外媒體的考問。當記者問及他會否辭職時,他還說:“我根本沒有考慮過這個問題,這應該由董事局和董事來決定。”他明確表明,自己沒有退休計劃。然而,此時的他是否已經(jīng)感覺到,那是他最后一次為總資產(chǎn)達1391億港元的中信泰富發(fā)布業(yè)績,唯獨他心里明白。

根據(jù)香港有關法例《虛假陳述、偽造文件、使用及管有偽造文件》,任何人作出或安排作出明知偽造或自己亦不信真確的陳述或申述,即屬違法,最高可處監(jiān)禁14年;而串謀欺詐的最高刑罰同樣可監(jiān)禁14年。香港法律界人士認為,如調(diào)查確認屬實,則兩項罪行可令榮智健最高被判處10年以上刑罰。

據(jù)悉,榮智健曾向北京提交報告,力陳他不可下臺,其中理由之一是,他一旦下臺,將增加香港反建制勢力,即泛民主派的政治籌碼。不過,北京沒有接受,仍下令徹查。主管中央金融工作委員會的國務院總理溫家寶認為,事件嚴重影響紅籌公司在香港的形象,中信泰富母公司中信集團應全力協(xié)助香港執(zhí)法機構調(diào)查,決不姑息任何人。4月11日,國務院總理溫家寶在泰國東盟會議期間會見港澳傳媒時說:“中信泰富發(fā)生的問題,第一,要根據(jù)香港特別行政區(qū)的法律和及金融監(jiān)管的法規(guī)進行處理,內(nèi)地和其他方面都不要干預。第二,在弄清事實,作出處理以后,要認真汲取教訓,包括經(jīng)營觀念、經(jīng)營方向、管理水平和加強監(jiān)管,有不少教訓值得記著。”

榮與辱,即在轉瞬之間。“榮太子時代”終于結束。中信泰富將與榮氏漸行漸遠。中國碩果僅存的上世紀真正貴族,此時離去的身影有些孤單。4月9日中信泰富股價恢復買賣,一如所料,開盤狂漲,中午收報漲13.41%。

望著榮氏家族第三代翹楚榮智健離去的背影,人們想知道:在過去的百年里,榮氏家族經(jīng)歷了從晚清到改革開放的所有歷史變局,在每一格局下都顯示了高超的生存智慧,榮氏家族有“固守穩(wěn)健,謹慎行事,決不投機”的祖訓,而這一次,怎么就會栽倒了?

人們更想知道的是,此事件如果發(fā)生在上海,會是什么結果?前不久國務院提出上海在2020年建成國際金融中心的目標,中國有香港在內(nèi)的兩個金融中心,由此引發(fā)新一輪“雙城記”大討論。時政評論家曹景行對記者說:中信泰富事件如果發(fā)生在上海,當局敢不敢查抄,敢不敢抓人,敢不敢公告天下?既然要建成真正的國際金融中心,就不能“不敢”。

中信泰富又藍又紅,被港人戲稱為“紫籌股”

藍色加紅色是什么顏色?兒童都能回答:紫色。

在香港,榮智健掌管的中信泰富被港人戲稱為“紫籌股”,有紫氣東來之意。這是個奇怪稱謂。中信泰富連年業(yè)績優(yōu)良,被視為藍籌股。藍籌股一詞來自美國人打牌下的賭注籌碼。由于藍色籌碼優(yōu)于紅色及白色籌碼,因此市場便把實力雄厚而在股市上活躍的股票稱為藍籌股,香港股市以往藍籌股都為本土企業(yè),這些公司市值大,股份流通量高。紅籌股一般泛稱在香港上市而其相當股份或股權由內(nèi)地機構持有的中資企業(yè),而其主要股東及管理層背景亦主要來自內(nèi)地。由于榮智健背靠中信集團,因此又被看作紅籌公司,紅色配上藍色,自然就是紫色了。

中信泰富有限公司是一家在香港交易所上市的綜合企業(yè)公司,主要業(yè)務是銷售及分銷,涉及汽車、貿(mào)易、發(fā)電、工業(yè)制造、航空、地產(chǎn)、鋼鐵、信息業(yè)等眾多領域。2005年11月3日,《福布斯》中國富豪榜在北京揭榜,榮智健以16.4億美元財富再登榜首。截至2004年底,作為中信泰富董事局主席的榮智健,持有中信泰富18.27%股權,穩(wěn)居第二大股東的位置。當時,還沉浸在喪父悲慟中的榮智健,對著中央電視臺采訪時說:“我不贊成這個稱呼,財產(chǎn)并不代表什么,我做事是要辦實業(yè),這是我們榮家的一個規(guī)矩,是一種傳統(tǒng)。”

從股權結構上看,毫無疑問這是一家紅籌國企。但自上市起直到2009年4月8日前,它的實際掌控人卻是公司第二股東榮氏。榮家低調(diào)、優(yōu)雅、神秘,充滿貴族氣質,接觸了榮家的英國皇室很容易就能與其找到共通點。但香港政經(jīng)界對榮家的共識卻是:北京乃至香港政商界人脈最廣、關系經(jīng)營最深的家族。榮智健雖行事西化,但因中信這層色彩,香港人仍然把他與他父親榮毅仁一樣當作紅色資本家。圈內(nèi)外都認為,沒有人能超越榮氏在內(nèi)地和香港兩地政商界的影響力。榮智健作為一個身份特殊的人物,是香港富豪和高官溝通內(nèi)地的重要“橋梁”,即使香港特首想從側面與中央溝通,渠道通常都是榮智健。憑借著深厚的背景,榮智健長袖善舞,與大股東中信集團若即若離,這是中信泰富獨特的經(jīng)營方式。從1992年開始,榮智健一直吸納中信泰富的股票,期望完全控制這家公司。可是每當公司遭遇危機時,他又總是直飛北京求援。1998年如此,2008年也如此。

“澳元門”事件終于浮出水面。2008年10月20日,中信泰富突然發(fā)出盈利警告,指出為了減低澳洲西澳洲鐵礦項目面對的貨幣風險,集團與匯豐及法國巴黎銀行,簽訂多份“累計杠桿式外匯買賣合約”(累計股票期權accumulator),但后因澳元大跌而虧損逾150億港元,預計全年業(yè)績將錄得虧損。翌日,中信泰富股價急跌55%,收市報6.52港元,跌至18年前的水平。

中信泰富在澳大利亞西部經(jīng)營一個鐵礦,需要以澳元購買設備和供應品。2007年,中信泰富為這一鐵礦石項目,與包括渣打銀行、花旗銀行等在內(nèi)的13家銀行,簽訂24款杠桿式外匯買賣合約,但2008年澳元大跌60%以上,導致已變現(xiàn)及未變現(xiàn)虧損總額為近150億港元,中信泰富陷入巨額虧損。眾所周知,金融衍生產(chǎn)品不是在對沖而是在對賭,對賭雙方不在一個起跑線。

目前,外人還不能準確描述中信泰富買入外匯金融衍生產(chǎn)品的詳細經(jīng)過。但有香港學者說,為了對沖投資這一涉及16億澳元礦業(yè)項目的外匯風險,中信泰富購買澳元的累計外匯期權合約,做了一筆外匯衍生品的投資。在這次投資上,中信泰富實際上最終持有90億澳元,炒匯金額比實際礦業(yè)投資額高出4倍多。公司與香港數(shù)家銀行簽訂了金額巨大的澳元杠桿式遠期合約,與歐元兌美元、澳元兌美元匯率掛鉤,實際上是做空美元、做多澳元。由于澳元大幅跳水、持續(xù)貶值,跌破鎖定匯價而嚴重虧損。

中信泰富犯下投資領域的低級錯誤,衍生產(chǎn)品條款很不平等,其中包括澳元和歐元兩個貨幣,最終是以幣值較低的一個幣種結算,這使得他們的風險無法得到控制。如果澳元匯率不能升到公司與銀行事先約定的水平,中信泰富必須定期購入大筆澳元,直到澳元匯率上升到有關水平為止。2008年9月,中信泰富似乎察覺到合約的風險所在,于是中止部分合約,實時損失8億港元。而按照當時澳元兌美元的匯率計算,中信泰富手上尚未中止的合約,賬面損失高達近150億港元。

主席榮智健對外表態(tài)稱公司外匯合約產(chǎn)生的巨額虧損他“事前毫不知情”,是財務部門繞過他所做的決定,外界對這解釋并不認同,而后榮智健在財務部門任職的女兒榮明方被免職。受此影響,中信泰富在香港股價當日暴跌55.1%,市值縮至144億港元,創(chuàng)下1990年來最大單日跌幅。隨后,“澳元門”事件不斷發(fā)酵,榮智健的麻煩接踵而至。

10月21日,香港有立法會議員向傳媒透露,中信泰富早于9月7日已獲悉該公司因杠桿外匯買賣合約導致巨額虧損,但董事局一直未向公眾披露,直到一個半月后,公司市值損失過半時才作公布。

10月23日,中信泰富股價持續(xù)暴跌,榮智健赴京求援。在香港商界,人們視他不擅長力挽狂瀾,不是鐵腕式人物。在北京長安街建國門東側的中信大廈,他見了中信集團主要高層人物,據(jù)當時在場的中信人士說,絲毫看不出榮智健有慌亂神情。

10月27日,媒體報道稱,榮智健拒絕賤賣中信泰富資產(chǎn),并稱無意請辭主席。多名投資者因股價暴跌欲向中信泰富索賠。

10月30日,香港媒體報道稱,中信集團派遣董事進駐中信泰富。翌日香港證監(jiān)會連手調(diào)查中信泰富。

11月3日,中信泰富發(fā)布提示性公告,稱與母公司協(xié)商15億美元備用信貸安排。

11月12日,母公司中信集團將向中信泰富注資15億美元。

11月17日,中信泰富終止出售大昌行集團股權談判。

母公司出手為榮智健解燃眉之急,否則中信泰富將陷入破產(chǎn)境地。最終中信泰富以虧損91.55億港元的代價結束了這場詭異的投機。然而,中信泰富炒匯巨虧事件并未就此平息。2009年1月2日,香港證監(jiān)局確認對中信泰富展開正式調(diào)查,共涉及公司17名董事高管。更有消息傳出,事件涉嫌虛假陳述、串謀欺詐。中信泰富巨額虧損的消息可能早于公告提前透露,而事先獲取信息的內(nèi)幕人士提前沽空,獲取暴利。

52年前,時任國務院副總理的陳毅,曾將榮智健之父榮毅仁稱為“紅色資本家”。應該說,香港人最關注的是紅色資本家榮智健,及其所代表的榮氏家族的命運,那關注度遠超對中信泰富公司的關注。榮智健最終沒能以“光榮退休”之名,結束自己半世紀的商海生涯,“退位讓賢”隱含著無奈,而更無奈的是,面對仍還處在漩渦當中、沒有了結的整個事件。他那標志性的滿頭白發(fā),透視出近半個世紀的商海浮影,榮智健一路走來,腳下有著深厚的時代烙印。在過去的一個世紀,中國經(jīng)歷了前所未有的磨難、變遷與復興,而榮智健成為榮氏家族出色的繼承人,續(xù)寫榮氏百年工商家族連續(xù)三代的中國首富傳奇,讓榮氏家業(yè)綿延至今。

不過遺憾的是,“富不過三代” 的魔咒,卻最終被再次驗證。新中國最有影響力的紅色貴族幕布已經(jīng)落下。當然,時下要斷定榮智健退出商業(yè)舞臺,尚為時尚早。生命體原本就沒有永遠。■