企業如何應對管理時尚

王圓圓 袁澤沛

[摘要]管理時尚指21世紀大量出現的管理技巧。文章分析了管理時尚的來源與類型,認為企業對其只能利用、不能拒絕。企業可以通過追根溯源等五種途徑將其轉化為有價值的、稀缺的、不易模仿的、難以替代的資源,從而提高企業競爭力,獲得超額利潤。

[關鍵詞]管理時尚;企業競爭力;資源

[中圖分類號] F270 [文獻標識碼] A

[文章編號] 1673-0461(2009)03-0022-04

※基金項目:國家自然科學基金項目《超級競爭環境下企業從組織學習到持久競爭優勢傳導機制研究》(70372046)的部分研究成果。

21世紀的管理理論(廣義上的,包括純理論與應用技巧)更多地將以管理時尚的方式發展。顧名思義,管理時尚(management fashion)即“短時間內被大多數管理者普遍崇尚的管理技巧”。之所以不稱其為“流行管理理論”,是因為管理時尚的應用性要強于理論性,并且主要是以“技巧”的形式表現出來的。比如,以“整合營銷傳播”(Integrated Marketing Communication,簡稱IMC)聞名的Schultz等就認為IMC只是一種管理時尚(技巧)而不是一種理論,因為:①IMC尚處于不規范的前范式階段,還沒有形成廣泛接受的定義;②一些學者對IMC的研究所使用的是有選擇性的、不完整的資料;③對于IMC的可測量性存在懷疑;④對于一些學者明顯地強化IMC在營銷學中的地位的用心值得懷疑。[1]可以發現,大多數管理時尚都符合類似的四個特點,因此對于管理時尚的討論主要應該集中于應用層面而不是理論層面。

對于管理時尚的研究,國外學者主要集中于它們的傳播規律(如生命周期、供求分析等),而將其與企業競爭力聯系起來的還不多見。[2]本文首先探討管理時尚的來源及類型,然后討論企業如何應對它們,最后針對企業如何正確地將其轉化為能夠帶來競爭力的資源提出建議。

一、管理時尚的來源及類型

管理時尚并不是空穴來風的,它們更多地是對舊理論的改頭換面(novel)而不是徹底創新(radical)。比如,企業流程重組(BPR)起源于價值工程(Value Engineering),最初是GE公司在上世紀40年代通過重新設計程序來改進生產的一種技巧,其核心在于任何對改進生產沒有貢獻的因素都要消除。這種重新設計程序的思想應用于流程領域就導致了BPR的產生,其主要標志是1990年的兩篇論文。①BPR的出現部分地歸因于企業界缺乏對信息技術在全面質量管理(TQM)中的重視。[3]Spell戲稱管理時尚為“新瓶裝舊酒”。[4]西蒙也表達了類似觀點:“…管理理論各種術語的數量遠遠超過了術語指代的新概念的數量,而且空洞的居多…”。[5]這使得管理時尚往往“似曾相識”,相似性不僅使得新的時尚易于與舊的時尚進行比較與替代,而且使得以組織領導者更易接受的“漸進性變革”得以實現。[6]

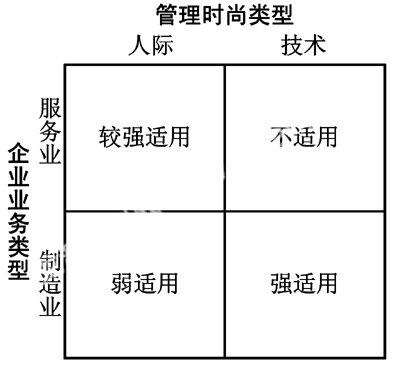

本文將管理時尚分為兩種類型:強調人際關系管理的時尚(如“雇員輔助計劃”,簡稱EAPs)與強調技術管理的時尚(如“項目測評技術”,簡稱PERT),同時根據企業業務的側重點將企業分為兩類:對人(強調人際關系,一般為服務業)與對物(強調技術管理,一般為制造業)。管理時尚的類型一定要與企業的業務類型匹配才能具有較強的適用性。越是強調人際關系的企業(如餐飲業),側重于技術管理的時尚越不容易應用成功,而側重于人際關系管理的時尚可能容易成功;越是強調技術管理的企業(如制造業),側重于人際關系管理的時尚適用性往往不高,側重于技術管理的時尚往往具有很強的適用性(見圖1)。另外,隨著企業的成長,可能會由初期強調人為管理(非正式管理)逐漸演變為后期強調制度管理(正式管理),這樣各種類型管理時尚的適用性也會逐漸變強(見圖2),即成熟企業比幼稚企業擁有更強的管理時尚適用性。②

圖1、管理時尚類型要與企業業務類型匹配

圖2、管理時尚的適用性與企業管理側重點

二、企業如何應對管理時尚

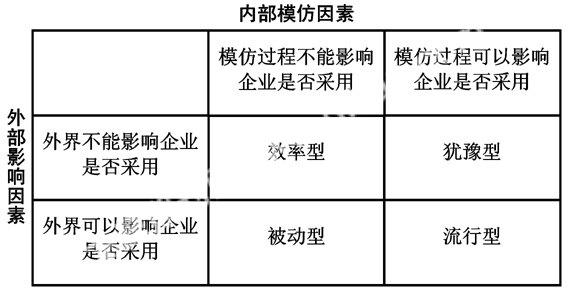

企業是否采用管理時尚主要受內部模仿因素(如管理者的毅力、能力,員工的成熟度等)與外部影響因素(如監管機構、咨詢公司、企業政治環境、企業家圈子的規則等)的影響,根據對管理時尚的采用原因可以將企業分為四種類型:效率型、被動型、流行型、猶豫型(見圖3)。

圖3、企業類型

1.效率型。企業對總體績效或組織目標(如利潤最大化、市場份額增長、競爭優勢提高、其它戰略表現)很明確,對管理時尚的采用取決于產出—投入比,即完全是為了提高企業自身績效,并且不受其它外部因素影響與控制。

2.被動型。外部影響因素可以決定一種管理時尚在企業內的應用或拒絕,不管企業愿意與否。如地方政府強制要求企業通過不必要的認證,或者企業大股東為了一己私利而對企業進行操控,這些都不是在提高企業經營績效的目的下進行的。

3.流行型。企業對環境力量、組織目標、技術有效性都不明確,因而容易模仿其他企業;企業決策不是基于應該選擇何種管理時尚,而是基于應該模仿哪個企業。管理時尚制造者也可以影響企業對管理時尚的應用與拒絕。

4.猶豫型。盡管外部因素不能影響企業對管理時尚的應用或拒絕,但是由于企業環境的不確定,仍然可能對其他企業進行模仿。

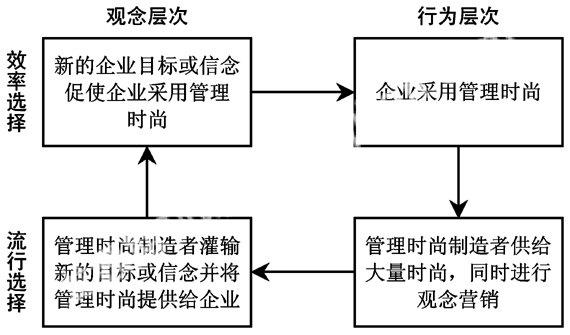

不難發現,效率型企業與流行型企業是完全相反的兩種企業。但是,這并不意味著管理時尚制造者(管理權威、商業學校、咨詢公司與大眾媒體)對于效率型企業就完全束手無策。如果它們不僅傳播創新管理技巧,而且也灌輸新的企業目標或信念的話(所謂“攻心為上”),效率型企業也會出現“跟風”的情形(見圖4)。

圖4、效率型與流行型悖論的解決

企業管理者并不能決定是否采用管理時尚,企業的利益相關者(員工、消費者、社會大眾、社會團體以及合作伙伴等)共同導致了企業對管理時尚的強烈需求:管理者了解管理時尚可以避免日益增多的社會交流尷尬;員工也需要通過培訓來增加知識或者至少獲得培訓的權利;消費者看見企業在不斷學習就會以為企業在不斷進步進而信賴企業的產品;社會大眾也似乎看到了企業提高經營水平的決心;社會團體也提高了對企業的評價;合作伙伴也認為企業采用各種管理時尚之后層次也隨之提高了。[2]對于競爭對手采用管理時尚后可能明顯改進經營績效的擔心也使得管理者義無反顧地采用管理時尚。

可以發現,內外部因素共同決定了企業必須正面應對管理時尚,企業想在管理時尚泛濫的今天不受影響幾乎是不可能的。管理時尚也有真、偽、優、劣之分,管理者要做的就是盡量識別出確實有助于改善企業經營績效的管理時尚。

Abrahamson將導致管理時尚需求的因素分為社會—心理因素與技術—經濟因素。[7]社會—心理因素指同類企業對管理時尚的采用導致企業的模仿行為;③咨詢公司對企業問題的夸大(這也是一種普遍現象)導致企業“寧愿信其有、不愿信其無”地采用咨詢公司提供的管理時尚;企業過去采用的管理時尚沒有起到預期的效果,因而采用新的管理時尚,或者以備不時之需(如應付行業監管部門的檢查);一些政府部門對某些管理制度的強制銷售也可能導致并不需要的企業對其采用。④總之,社會—心理因素導致的管理時尚往往并不能改善企業的經營績效,因此,這些管理時尚往往是“偽”的。

而技術—經濟因素則指企業外部的經濟周期波動(如經濟蕭條、季節性需求變化等)或企業內部的經營管理不善(如技術落后、員工與管理者素質不高、原料供給問題、銷售不力等)導致的企業績效不佳,因而產生對預期能夠解決企業績效問題的管理時尚的需求。總之,技術—經濟因素導致的管理時尚可以在某種程度上改善企業績效,因此,這些管理時尚往往是“真”的。

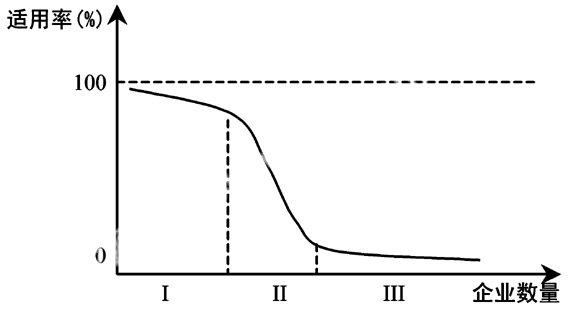

本文將具有較高適用率的管理時尚稱為“優”的,反之稱為“劣”的。⑤某種管理時尚的適用率e可以定義為采用后成功(即企業總體績效獲得提升)的企業數量S與總的采用企業數量T之比,即:e=S/ T,e隨著T增加而降低,即有St-1/ Tt-1>St/Tt>St+1/Tt+1,其變化曲線見圖5:

圖5、管理時尚適用率變化曲線

在階段I,來自經營成功的原始企業的管理時尚往往首先被同類企業采用,盡管其適用率會下降,但是下降速度較慢。注意,由于管理時尚并不能完全符合原始企業成功的本質,因此曲線的起點要低于100%;在階段II,管理時尚被產業外的大量企業采用,其適用率迅速降低;在階段III,管理時尚被更多的企業采用,盡管適用率會下降,但是下降速度又慢了下來。明顯地,優的管理時尚能帶來較高的產出—投入比,劣的管理時尚則價值不大。

綜上所述,企業管理者無法拒絕管理時尚,而只能利用它們;并且應該盡量尋找真的和優的管理時尚,警惕偽的和劣的管理時尚。

三、通過管理時尚提高競爭力

基于資源觀的企業競爭理論認為,資源可以帶來企業競爭力,企業競爭力即企業獲得超額利潤的能力,前提是這種資源具有四個特點:①有價值的(企業可以借助資源挖掘外部機會或避免威脅);②稀缺的(只有現在的或潛在的少數競爭者掌握它們);③不易模仿的(其他企業無法獲取這種資源,或者代價很大);④難以替代的(沒有與其相類似的資源)。管理時尚是一種資源,但是表面看來完全不具有這四個特點:每一種管理時尚一出現幾乎所有管理者都會知曉并能輕易地通過培訓掌握它們從而導致極低的適用率(不稀缺、價值低),大量管理時尚都是非常相似或互相對立的(易于替代、易于模仿)。盡管物以稀為貴,但是事物的價值在于人們利用的方式。除了管理時尚的類型一定要與企業的業務類型以及成熟度匹配外,本文認為可以通過以下的五種途徑使管理時尚成為能夠提高企業競爭力的資源。

1.追根溯源。管理時尚往往來自成功企業的實踐總結,通過仔細審查形成它們的企業條件與時代背景,可以更好地理解它們的精髓并且可以避免以訛傳訛。這種類似于逆向工程的做法也可以將一些虛假的管理時尚鑒別出來。技巧性的事物相比較理論性的事物更容易仁者見仁、智者見智,因為前者更加需要使用者的深入理解與對具體使用環境的把握,所以對管理時尚進行辯證分析是很重要的,片面肯定或否定都是錯誤的。比如精益生產(Lean Production)在德國比在歐洲其他國家爭論的都要激烈,結果不僅導致了理性的測評方法而且貫徹了團隊合作(Gruppenarbeit)。通過在組織的不同層次應用,對如此簡單的一個概念的執行帶來了遠遠大于最初預期的效果。因為管理時尚需要深入理解,理解對了就找到了成功之門,反之則危害甚大。[8]

2.尋找反例。目前大家接受的“管理原則”只是一些模糊不清、相互矛盾的諺語而已,所以我們要另辟蹊徑,確定一種一直有效的管理理論。[5]“以子之矛,攻子之盾”,通過不斷地尋找反例,可以更加清楚地識別管理時尚的問題所在,從而可以更有效地利用它們。

3.內部挖掘。成功的事物總有其共同特征,管理時尚無非來自于成功企業,而每個企業內部各個部門之間績效差異也是非常大的。與其從外部取經,不如將自己的最好部門作為標桿學習!認真深入地研究最好部門的成功經驗并且結合管理時尚的優點,可以找到一些更加適合企業的管理原則,因為這些管理原則幾乎是完全沒有“組織不適應癥”的。說不定自己的成功實踐也會成為外界普遍推崇的管理時尚呢!一流的企業自己超越自己,二流的企業自己超過別人,三流的企業讓別人超過自己。這也是非常值得企業管理者冷靜思考的。

4.改造利用。很多管理時尚的要點都是一致的,因為它們都觸及了管理的本質所在。因此對眾多的管理時尚進行比較研究,并且提取它們的精華所在,再結合企業的具體實踐進行改造利用,“既見樹木,又見森林”往往可以帶來成功。比如Hamermosh就將所有管理時尚的本質歸結為六條原則:務實(正視缺點、揭示問題、正確認識自己)、采取行動(要認識到無所作為的風險往往大于在實踐中犯錯誤的風險)、坦誠對話(要認識到模棱兩可、戒備、不誠實的行為比起樸實的真話更易傷人)、激勵員工要言之有物(明確指出公司的價值、目標以及大家奮力實現的使命)、摒棄假困局(摒棄兩難困局的思維方式,追求兩全的機遇)、領導(確定企業發展方向、培養信任感并創造優異的成果)。[9]Carson等也認為企業只要從以下八個方面來綜合測評管理時尚就可以達到良好的效果:宜于操作性、變革性、以人為本、注重生產、組織需要、成員接受性、流行范圍、高層執行壓力。[10]

5.借鑒他人。對于那些沒有能力采用管理時尚或者采用后一旦失敗損失會很大的企業來說,先冷靜地觀察一下其他企業采用管理時尚的效果是比較明智的做法。“時尚”一詞本身就有一些盲目崇拜的貶義,落后一步反而可能帶來后發優勢。與其困惑于琳瑯滿目的管理時尚,不如仔細觀察別的企業運用后的效果,這樣也可以發現一些比較有用(即適用率較高)的管理時尚,并且這個時候人們往往也開始發現那些管理時尚的缺陷所在。

企業管理者應該感謝管理時尚的出現,因為競爭對手都忙著去學習管理時尚了,從而沒有歇斯底里地進行競爭。很少有企業真正能夠做到上述五點,因此通過這些途徑,企業就可以將表面上看來作用不大的管理時尚轉化為有價值的、稀缺的、不易模仿的、難以替代的資源,從而可以提高競爭力,獲得超額利潤。

[注 釋]

①分別是Davenport & Short的“The New Industrial Engineering:Information Technology and Business Process Redesign”(Sloan Management Review,1990,(2):11-38)與Hammer的“Reengineering Work: Dont Automate, Obliterate”(Harvard Business Review,1990,(7/8):104-116)。

②這里的一個前提是企業采用的管理時尚至少是“真”的,同時這也只是一個一般結論,更具體的結論應該是:成熟企業比幼稚企業擁有更強的管理時尚適用性,而幼稚企業比衰退企業擁有更強的管理時尚適用性。因為管理時尚往往來源于成熟企業,同時幼稚企業比衰退企業擁有更強的執行力,而執行力對于管理時尚的成功應用是至關重要的。

③這可以用博弈論中的跟隨策略進行解釋,即對別人行為的模仿往往能比自己獨辟蹊徑要來得保險,但是前提是企業之間比較類似。

④如上個世紀80年代改革開放初期,我國最先引進的流行管理技術中就有全面質量管理(TQM),這是由政府從日本引進的并在國內企業當中極力推行的;90年代,又引進了一個很流行的管理技術—計算機集成制造系統(CIMS),目的是在我國制造業推行先進的管理思想和體系,實現自動化工廠;90年代中期還曾推行過業務流程重組(BPR)。由于各種原因,政府對上述管理時尚的極力推行都沒有達到預期的效果。

⑤這里的“適用率”與上面提到的“適用性”有所不同。后者更強調管理時尚的類型要與企業的業務類型及成熟度相匹配,是一種個體的說法;前者則側重于某種管理時尚的普遍適用性,是一種群體的說法。具有較強適用性的管理時尚對某個企業來說可能意味著極高的適用率,而對所有企業來說則可能恰恰相反。另外,在某個企業采用某種管理時尚之前對其來說是不存在適用性的,但是可能存在適用率。即對某個企業來說,適用性是一個事后概念,而適用率是一個事前概念。

[參考文獻]

[1]Schultz,D.E.& Kitchen,P.J. A Response to “Theoretical Concept or Management Fashion?”[J].Journal of Advertising Research,2000, 40(9/10):17-21.

[2]王圓圓, 袁澤沛. 管理時尚傳播過程研究[J].中國工業經濟,2005, (9):122-128.

[3]Sharon Ryan & John Hurley. Have Total Quality Management,Business Process Reengineering and the Learning Organization been Replaced by Knowledge Management?[J]. Irish Journal of Management, 2004, 25(1):41-55.

[4]Spell,C.S. Management Fashions: Where do They Come From, and Are They Old Wine in New Bottles?[J]. Journal of Management Inquiry, 2001, 10(4):358-373.

[5]西 蒙. 管理行為[M].北京:機械工業出版社, 2004.

[6]Huczynski, A. Management Gurus[M].London:Routledge,1993.

[7]Abrahamson, E. Management Fashion[J].Academy of Management Review, 1996, 21(1):254-285.

[8]Jos Benders & Mark van Bijsterveld. Leaning on Lean: The Reception of A Management Fashion in Germany[J]. New Technology, Work, and Employment, 2000, 15(3):50-65.

[9]Hamermosh,R.G. 超脫時尚的管理[EB/OL]. http://www.cec.globalsources.com, 2008-06-25.

[10]Carson, P.P., Lanier,P.A., Carson, K.D., & Brandi, N. Clearing A Path Through the Management Fashion Jungle: Some Preliminary Trailblazing[J]. Academy of Management Journal, 2000, 43(6):1143-1158.

How Enterprises Deal with Management Fashion

Wang Yuanyuan1,Yuan Zepei 2

(1.Hubei University, Wuhan 430062, China;2.Wuhan University, Wuhan 430072, China)

Abstract: Management fashions are management skills which massively appear in the 21st century. This article analyzes the origin and type of management fashion and figures that the enterprises could only use them but not be able to reject them. The enterprise might transform them into the resources which are valuable, scarce, not easy to imitate, difficult to substitute by getting to the bottom of a matter and so on, thus enhance the enterprises competitiveness and obtain the excess profit.

Key words: management fashion; enterprises competitiveness; resource

(責任編輯:張丹郁)