利用礦泉水瓶進行《壓強 浮力》單元復習課例透析

王安民

摘要:在新課程背景下,物理教師應增強復習課堂的實踐意識,充分利用廢舊物品進行復習教學,開展有效復習教學的新探索。

關鍵詞:復習課;教學模式;新探索

中圖分類號:G633.7 文獻標識碼:A文章編號:1003-6148(2009)5(S)-0013-3

復習課是課堂教學的重要課型。通過單元復習、階段復習與總復習,有利于鞏固和深化知識,拓展思維空間,提高分析和解決問題的能力。傳統復習課多采用“知識點羅列隼題講解魷疤馓捉狻鋇男問健U庵中問降ヒ弧⒁約且洹⒛7攣主要行為特征的復習方式,致使學生缺乏真正的感受和體驗,復習目標很難全面達成。在新課程背景下,為探索有效的復習方式,我區開展了一學期的區級主題式教研活動,從增強復習課堂的實踐意識入手,開展復習教學有效性的行動研究。下面通過對該活動某教師在“利用廢舊物品進行復習教學”主題中的一節課堂實錄的呈現與分析,探討復習教學的實踐策略。

1 課例呈現

1.1 設計思路

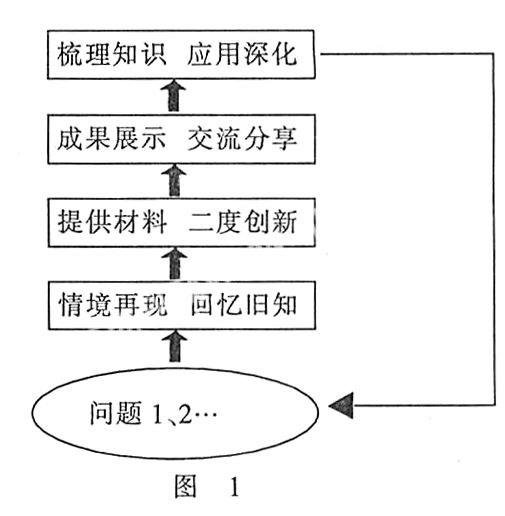

在人教版九年級《壓強浮力》的單元復習中,該教師利用生活中常見的礦泉水瓶設計實驗,并將其貫穿復習全過程。通過對原實驗的情境再現,喚起回憶,再引導學生利用礦泉水瓶設計實驗來驗證壓強和浮力的相關規律并了解其應用。學生經歷原實驗的過程、再對原實驗二度創新設計以及用所學知識解決身邊實際問題的過程,實現了物理知識回歸生活、由過分偏重理性、抽象的知識復習回歸到直觀、生動的生活世界,從而有利于學生深刻理解知識,強化實踐意識,領悟科學研究方法,提高分析與解決問題的能力。基本課堂設計思路如圖1所示。

1.2 提出問題

(1)壓強大小由哪些決定因素?

(2)液體壓強有哪些特點?

(3)大氣壓強存在與應用的事實?

(4)浮力產生的原因是什么?求浮力的方法有哪些?

(5)流體壓強與流速有什么關系?

1.3 教學過程(節選部分片段)

問題1 壓強大小的決定因素

(1)情境再現,回憶舊知:展現新課學習時的實驗情境,學生回顧相關知識的建構過程與研究方法。結論:壓強大小的決定因素:壓力(S)和受力面積(F)

評述:思維起源于直接經驗的情境。通過原情境再現,激活原有的認知結構,喚起學生的記憶并使其沿著知識的形成背景和建立過程快速地回憶一遍,從中再次體會科學思維方法。

(2)提供材料,二度創新:向學生提供材料,如海綿、礦泉水瓶等,要求學生兩人一組自主設計能演示壓強大小決定因素的實驗。

(3)成果展示,交流分享:展示典型的實驗設計方案,老師和學生交流并對方案的原理、實施等要素提出問題,設計者予以必要的回答。

評述:學生對方法的掌握是在解決問題的過程中逐步獲得的。教學中教師應盡可能為學生創造有利于自主學習的條件,提供學生運用所學方法解決一些實際問題的機會,這充分體現了自主學習的精神。給定器材設計方案,進行實驗,然后小組演示,互相交流與啟迪,這一過程擴大了課堂容量,增強了學生探索、發現和解決問題的能力,并讓學生領悟到物理知識可以在客觀世界中找到它的“原型” ,從而進一步激發學生的學習熱情。

(4)知識梳理,應用深化:引導學生對知識進行必要的歸納和梳理,在解決實際問題過程中活化知識,深化理解,拓展思維空間,提高分析解決問題的能力。

①壓強的決定因素:壓力(F)、受力面積(S)。

②壓強定義式:P=F/S,適用固體壓強、液體壓強和氣體壓強。

例1 請判斷分別放在軟沙發和木凳子上的礦泉水瓶所產生的壓強的大小關系。

例2 解釋貨車要限制載重量的原因。

評述:有了前面的再現記憶和拓展探索,知識梳理便水到渠成,處理具體問題能力也得到提升。

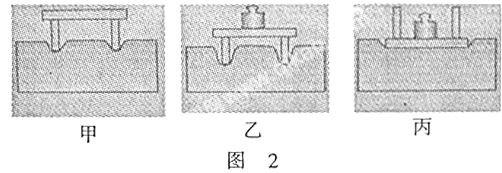

問題2 液體壓強的特點:液體內部各個方向都有壓強且相等

(1)情境再現,回憶舊知:要求學生回答圖3反映了液體壓強的什么特點。

(2)提供材料,二度創新:學生利用提供的材料(如大頭針、礦泉水瓶、剪刀、刻度尺等)自主設計能演示“液體內部各個方向都有壓強且相等”的實驗。

(3)成果展示,交流分享:學生展示出設計的實驗:同一深度的小孔噴出的水柱的遠近相同。

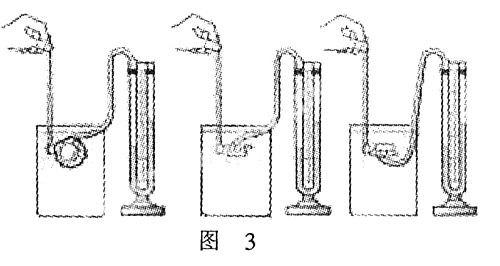

問題3 展示液體壓強的特點:同種液體隨深度的增加壓強變大

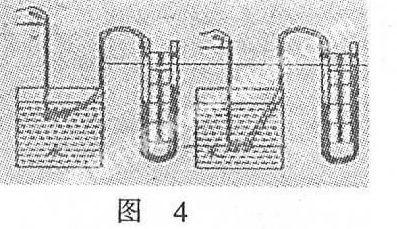

(1)情境再現,回憶舊知:要求學生回答圖4反映液體壓強的什么特點。

(2)提供材料,二度創新:給提供學生礦泉水瓶(水)、空筆芯、量筒等材料,要求設計實驗演示“同種液體隨深度的增加壓強變大”。

(3)成果展示,交流分享:將學生設計的實驗演示給全班同學。學生觀察教師將空筆芯插入瓶塞,將插有空筆芯的空瓶倒插入盛水容器中,隨著深度增加,空筆心上端噴出的水柱增高。

(4)知識梳理,應用深化:

①液體壓強特點(略)

②液體壓強公式及物理意義:P=ρgh

例3 將裝滿水的礦泉水瓶由正立改為倒立放置在桌面上時,水對瓶底產生的壓強怎樣變化?

例4 將未裝滿水的礦泉水瓶由正立改為倒立放置在桌面上時,水對瓶底產生的壓強怎樣變化?

問題4 驗證阿基米德原理

(1)情境再現,回憶舊知:(略)

(2)提供材料,二度創新:提供礦泉水瓶、燒杯、細繩、軟木塊等材料,要求學生驗證阿基米德原理。

(3)成果展示,交流分享:教師在啟發引導學生設計出如下實驗方案:先讓兩礦泉水瓶(A、B)盛等量的水,掛在杠桿上使之平衡,然后將軟木塊放入水杯中漂浮,把溢出的水倒入A瓶,再把軟木塊放入B瓶,最后再次把它們掛在杠桿兩端,發現杠桿仍平衡。

評述:通過開放性的探究實驗設計這一挑戰性任務,激發了學生探究的欲望,有效促進了學生思維深刻性的形成。

(4)知識梳理,應用深化:

浮力的計算方法:①差值法;②平衡法;③阿基米德原理

例6 將一木塊放到裝滿水的溢水杯中,木塊漂浮在水面上,經測量有300g水溢出。求: ①木塊受到的浮力的大小? ②木塊的重力是多少? ③木塊浸入水中的體積?

例7 輪船從內河開到外河,船所受到的浮力如何變化?船體是上浮還是下沉?

例8 魚口中吐出的氣泡上升過程中所受到的壓強和浮力如何變化?如果將一個小石頭扔到水里,情況又怎樣?

2 課例透析

本課例以學生身邊廢舊的礦泉水瓶為線索組織《壓強、浮力》單元復習,改變傳統以知識梳理和解題訓練為主的單一課堂模式。通過原實驗情境再現與實驗的二度創新,輔之以知識梳理與相關應用。這樣的復習課既鞏固和加深了學生對所學知識的記憶和理解,又進一步激發了學習物理的熱情,同時思維能力和實踐意識得到良好的培養。本節復習課例對以下幾個問題進行了有意義的探索和嘗試。

2.1 探索復習課如何落實三維教學目標

新課程提出“從過分注重知識與技能的單一學習目標轉向知識與技能、過程與方法、情感、態度與價值觀的三維目標”。因此,三維教學目標應當是組織和實施新課教學、復習教學以及習題教學的出發點和落腳點,應貫穿教學的始終。復習課仍要關注知識的形成發展過程,對知識的復習,筆者認為應過好“三道門檻”:它從哪兒來——知識形成過程(引入背景、建立過程、滲透方法);它到底怎么樣——知識涵義(識記、理解、表述、聯系);它能干什么——知識應用(情境識別、現象解釋、分析計算)。本節課中學生進行了大量的實驗設計和實踐活動,通過對本節課的觀察,我們發現學生喜歡動手、樂于探究,參與課堂學習的積極性得到了極大調動。學生精彩的實驗設計和大膽的表述顯示出他們蘊涵著巨大的學習熱情和創造力,從而讓教師意識到創造條件引發學生學習動機和大膽想象,喚醒學習潛能的重要意義。在該復習目標指導下的教學過程,既鍛煉了學生動手能力與想象能力、探索知識與應用知識解決實際問題的能力,同時體會到了學習的快樂,增強了學習物理的興趣。

2.2 探索以實踐活動為線索的復習課堂

目前,課堂上老師常采用“知識點歸納隼題講評雋廢疤捉狻鋇母聰胺絞健U庋的復習方式把原本生動、有趣的物理課堂變成了死記硬背知識點和簡單模仿的解題訓練的課堂。為改變這一現狀,我們從增強學生探索性實踐活動入手,如本課例中通過實驗進行復習教學,再現概念、規律和知識體系的形成發展過程,學生經歷原實驗情境的再現回憶、新實驗設計、生活事例分析、典型問題解答等過程,使知識情境化,把核心知識融入多變的問題情境,情境問題化,讓學生在解決問題中形成認知結構,即知識點清晰、彼此關聯且與典型物理情境相融合的認知結構。

2.3 探索“再現記憶與情境創設”的互補教學策略

復習課面對的突出矛盾是時間短而內容多。因此,處理好滿足學生實踐探索的時間與增大復習課容量的矛盾是上好復習課的關鍵。我們采取再現記憶與拓展創新相結合。物理圖景常常暗含較多信息,它常常是建構知識的起點,通過原實驗圖景再現形成知識的過程,喚起學生對原所學知識和研究方法的快速回憶;然后讓學生用指定材料對原實驗進行二度創新,創設問題情境,把學生置于問題之中,從不同角度揭示現象的本質和規律,使學生的認知水平由回憶、復述上升為分析、想象、遷移和變通,這有利于學生認知目標的全面達成。為使探索活動有序有效,課堂活動設計思路或以某一知識發展為線索,或以某一方法的貫穿,或以某一物品為載體的延伸,本節課例中以礦泉水瓶為線索按知識發展的順序進行實驗設計。在各小組交流中擴大課堂信息量,使知識梳理順利完成,在鏈接到典型問題情境對核心知識的理解和應用中,讓學生在實際的問題情境中建構自己的“知識塔”,在這“知識塔”里有生動的物理事實、典型的物理模型、與核心知識相關的物理思想與方法等。

2.4 探索開發和利用教學資源的有效途徑

充分應用身邊的廢舊物品作為物理課程資源,把物理教學由過分偏重文本解讀和抽象歸納轉為情境感知和探索建構的過程,讓學生學習的過程變得更為生動有趣。在本節課中,面對實驗器材不足的問題,通過“變廢為寶”的實踐活動,解決了一些實驗器材缺乏的問題,也增強了師生開發與利用課程資源的意識和能力。同時,我們還應注重教材、教輔、報刊雜志等文本紙質資源、網絡媒體資源和自然社會資源的開發和利用。

通過開放性實驗中知識與方法的復習,給學生提供思維能力發展的平臺,使學生在情境想象、合作探索、自我陳述、動手操作等方面得到訓練,從而在復習課堂中實現新課程的三維教學目標全面落實。

(欄目編輯趙保鋼)