公私領域、華洋競爭與上海外灘空間變遷

張 鵬

摘要:論文針對近代上海外灘形成過程中幾個關鍵而長久未得到重視的問題展開討論,其中包括公私領域、華洋競爭、地價和法規等方面與空間形態的關系。論文第一部分通過對沿江土地所有者、非沿江租地人、外僑管理者以及華人政府的利益所在、采取措施及其后果的剖析來論述外灘公私領域的范圍、邊界變遷之動因及其對空間形態的影響;第二、三部分則論述了在外灘歷次的空間尺度變化中華洋競爭、地價所起到的作用,其中包括土地章程、貿易活動、外灘花園建設等影響因素。

關鍵詞:外灘;公私領域;華洋競爭

中圖分類號:TU098.1文獻標識碼:A文章編號:1009-3060(2009)03-0041-08

外灘,英名“The Bund”,長久以來已經成為上海的標志。在英、法租界建立后,外灘的實際所指是英、法租界范圍內的黃浦灘,也就是自蘇州河口至城河以北的范圍。公共租界、法租界以洋涇浜(今延安東路)為界,而洋涇浜以北的公共租界外灘無論是長度還是市政建設、建筑成就,都要領先于法界外灘。隨著外灘區域日益成為租界“十里洋場”乃至整個上海的中樞,外灘的語義所指也就不僅限于一段江岸的名稱,而涵蓋了這一地區內城市空間、市政設施甚至建筑。

外灘對于上海的意義是不言而喻的。租界最早的道路、最早的碼頭、最早的外僑建筑、最早的城市公共空間均位于此,這里是租界內最早建設、最早繁華的地方。外灘也始終是上海城市史和建筑史研究的重點所在,關于外灘的建筑風格、地塊變遷、輪廓線演進,已有許多學者有深入論述。本文就幾個外灘形成過程中幾個關鍵而長久未得到重視的問題加以討論,其中包括法律文件、公私領域、華洋競爭、地價分級等方面與空間形態的關系。

一、公私領域關系與外灘空間拓展

外灘的發展始于航運貿易。上海開埠后洋船的停泊區最終確定在蘇州河口到洋涇浜北首商船盤驗所之間的江面上。而1846年上海道臺和英國領事議定的租界范圍南北邊界與泊船區域基本一致。土地是以永租的方式完成使用權的讓渡,《土地章程》中也明確了租用沿江土地的外僑建設碼頭的權利。

由于租界單面臨黃浦江的特征,出租的土地中只有少部分是直接沿江的。租用這些土地的洋行在租用的土地上起造房屋,房前設置庭院,沿江設置私用碼頭,房后設置倉庫。每一塊土地內部都形成辦公、居住、休憩、倉儲、裝卸貨的多樣功能。在1844年,商船盤驗所以北的沿江土地基本上被最早來上海的洋行租賃完畢。這些全部來自英國的洋行迅速在所租地塊內建設起了多為二層、坡頂的多用途房屋。在1856年的上海洋涇浜北首外僑居留地圖中我們可以看到:每個沿江地塊盡管布局未必相同,但呈現出類似的空間關系:主要建筑在前,倉棧在后,建筑前擁有較大的院落(圖1)。

由此我們可以推斷,開埠伊始的外灘空間秩序具有以下特征:

①洋船停泊區與租界范圍的一致使租界沿江必然成為港岸。

②洋行私租土地的方式使得每塊被租用的沿江土地必然發展出多重功能。

③洋行為主體的土地分配方式使得最初沿江土地的利用呈現出勻質化的傾向。

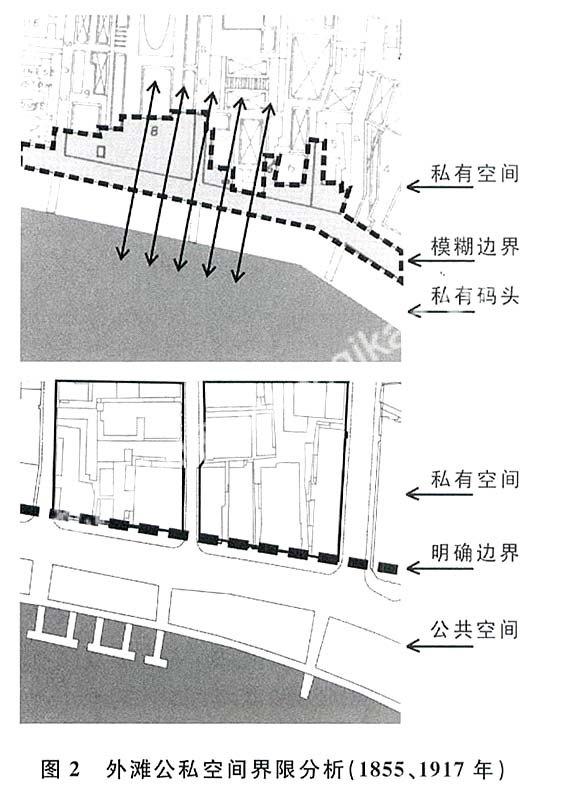

作為租界根本法的《土地章程》和《上海港船只錨地章程》決定了外灘最初的空間秩序。租用沿江地塊的洋行因被允許自建碼頭而具有了模糊私有領域界限并向江邊擴展的趨勢。盡管在道臺的要求下1845年《土地章程》中有以下條款:“黃浦江高潮水位線為基準,再往陸地延伸2.5海關丈作為拖拽糧船纖夫的纖道。此地需保留,不能給外國商人造房,其性質是中國的官地”但事實上浦江沿岸迅速被永久性的碼頭棧房占據了。因為此時作為僅有的港岸,裝卸貨的需求促使租地人擴張自身的私有領域;而作為公有領域的道路尚未發展起來,公私領域的邊界未能確認。盡管租地人往往會在建筑之前留有較大的院落空間,但這一私有院落空間和港岸、水面之間的空間關系是模糊不清的。(圖2上)

針對上海道臺對碼頭棧房占據纖道的抗議,工部局作了有限的讓步,開始修建浮碼頭裝卸貨,以同時滿足碼頭裝卸貨和纖夫拖拽糧船的需要。至1866年,公共租界的碼頭數量已經達到了12個。這些碼頭伸向江內,船只的裝卸貨作業減緩了水流,使水流內的泥沙沉積,黃浦灘逐漸向江內擴展。1864年末,工部局擬在擴展的黃浦灘上新筑堤岸,在董事會會議上對新筑堤岸線后濱江租地人地產范圍的變動進行了討論。“1864年12月14日會議,克拉克先生按照董事會的意愿擬了擬筑黃浦江堤岸的平面圖……已請克拉克先生將該圖的復制件在黃浦灘占有人中間散發,筑起新的堤岸線后他們的地產將會擴大。”在此,市政機構起到了公私領域界限之確認者和調節者的作用。

19世紀60年代中,外商開始在虹口等地設置輪船碼頭。輪船應用了蒸汽機等新的驅動技術,比帆船擁有更強的運載力。但外灘原有的碼頭卻由于尺度、停靠方式無法為輪船裝卸貨和上下客。在利益的驅動下,外灘沿江的租地人開始考慮在外灘沿線興建輪船碼頭。1864年12月15日,豐裕洋行致信工部局,對外灘碼頭的改造提出了建議:

“按照貴董事會漢壁禮先生的意見,并與工部局工程師克拉克先生協商之后,本洋行謹提出下述建議供各位考慮。

本洋行將按照克拉克先生計劃的規定,把目前從洋涇浜到廣東路北段的外灘前面的地段填上泥土,高度與目前的外灘取齊,并延伸至新的外灘界限。同時由我們選擇使用道渣或花崗巖鋪路材料或兩者混用,或使用木材和木板對上述地段進行保護,并在廣東路出口處以及(如果需要)在總會大廈前面為旅客修造適當的上岸場所。修筑現有碼頭的材料和修筑現在外灘前面的地段(在上述兩處之間)的材料均由我們安排。

本洋行要擁有專有權在上述新外灘停靠駁船,有權在新外灘外側附近或前面鋪設有軌電車路線,并使有軌電車路線繼續穿過外灘進入本洋行,以便將駁船上的貨物運至倉庫或將倉庫內的貨物運至駁船上;還有權將靠外灘前面的地段圈起來。眾所周知,已經竣工的新外灘規定的寬度是100英尺,因此我們還有權把超過上述的部分(就在我們的倉庫前面)圈入我們的院子,同時其他地產業主也有權以同樣方式把他們房地產前面已經竣工的寬度為100英尺的外灘的超出部分圈入他們的院子,圍圈條件則由工部局和他們商定。與此同時,他們要放棄在外灘前面停靠駁船或讓輪船裝卸貨物的權力。由于外灘條件的改善以及他們得到了土地,因此他應充分確認工部局賦予我們的上述停靠駁船和裝卸貨物的權利。”

工部局在1866年董事會上討論了這封信,董事們所持意見不一,如漢壁禮認為“豐裕洋行的建議有可能可以節約在洋涇浜上修筑新橋的費用”,“雖然外灘作為愉快散步的地點很理想,從輪船碼頭中租界可以得到更多的捐稅利益”;董事普羅斯德認為外灘停靠輪船并不會改變外灘的外觀;但總董克錫(William Keswick)提出了反對意見,“和外灘地皮這么一個重要的問題相

比,費用并不是需要考慮的什么大問題”,“輪船停靠外灘或許不會有什么損害,但外灘居民從窗口望出去,許多不愉快的景象會一目了然。此外海員的舉止并非總是令人滿意的,總的來說他們有一些很不體面的追隨者。輪船停靠外灘是不可取的”,“不會有很多輪船停靠外灘”,“使外灘提高價值的將是商用寫字間和住宅等,總有一天倉庫將會搬遷”。最終董事會認為應把這一爭論放在租地人會議上解決,但在1866年4月召開的租地人會議上豐裕洋行的建議最終并未被采納。

從這一關于外灘改建輪船碼頭的爭論中,我們可以看到以下兩點:

首先,當外灘因泥沙沉積而擴大、而輪船碼頭大行其道時,沿江土地的租地人自然就具有擴大他們濱江土地權益的欲望。無論是豐裕洋行意圖壟斷外灘洋涇浜一廣東路的港岸設施控制權,還是“其他沿江土地租地人”能夠因此擴大他們的土地范圍,均是出于這一利益的驅動。而工部局董事會則作為租界全體租地人利益的代表者,對濱江土地租地人的擴張要求進行了制約,一方面制定了游戲規則,“新外灘寬度為100英尺”,另一方面通過對土地增值的原因分析和對外灘的未來預期,從租界“長期利益”出發來作出決策。當外灘寬度劃定,并且成為租界的公共活動空間時,公有領域和私有領域的界限就逐漸走向明確(圖2下)。事實上,在這種明確化過程中,也存在著元芳弄、仁記路這樣的公用或私用的“私人所有的公共空間”,有別于工部局管轄的公共道路的情況,但也都走向了契約化、理性化的管理方式。

其次,在公有領域和私有領域發生矛盾時,有了特定的機制進行調節。一是工部局使用納稅西人會議所賦予的權力制定具有類似法規效力的規定、制度,如外灘的寬度限制、捐稅稅率等。而工部局這一市政機關便通過這些規定來約束市民、規范社會,形成秩序,“以法制來管理社會和管理市民,是近代上海市政管理遠勝于封建社會的一個顯而易見的進步”。二是在無規則可循的情況下,工部局的專業部門會在具體項目上給出指導意見,如豐裕洋行改造外灘的建議中提到工程須“按照克拉克先生計劃中的規定”,“在工部局工程師克拉克先生的監督下進行,并使他滿意”等。三是工部局所代表的租界利益并不是空泛的,而是租界租地人(納稅外人)的利益。當私人利益和公共利益發生矛盾時,往往由私人或工部局提出某種交換方案,私人提供某些有利于租界大眾的好處,來獲取工部局的一些讓步。豐裕洋行試圖以承擔一段外灘和碼頭的修建,來獲得工部局給予其這段外灘航運的控制權;同時以這段外灘修繕給其他濱江土地租地人帶來的土地擴大的好處,換取這些租地人放棄使用該段外灘碼頭的權利。盡管由于外灘對于租界的極端重要性,這次利益交換并未成功,但事實上在租界新修道路、建人行道、筑堤壩的過程中,成功的案例比比皆是。值得注意的是,這三種調節機制的前提,就是公私領域界限的明確化。這種利益交換在租界創建階段無章可循的情況下,在外灘空間的演進過程中起到了重要作用。

事實上,直至外灘的地價上漲到建設輪船碼頭無利可圖,關于外灘功能的議論從未中斷過。1880年前后,以怡和、太古、大英火輪為首的行業資本提出了一項動議來實現其對、外灘土地利用的要求。時任總董的李德立在租地人會議上發言竭力反對這種被他稱為是損害自然美的企圖,使這項議案最終未能通過。而外灘的地價也正如克錫所預料的,在短短數十年間漲了數千倍。以和平飯店北樓為例,1844年11月當這塊土地被“永租”時,其租價僅每畝42兩,到1869年工部局估價時,這塊地每畝已達6,000兩,已漲了143倍。1933年這塊地基的估價達到每畝36萬兩,較之1844年的每畝42兩,90年間漲了8571倍。0而外灘頭等地產的平均價格都在25~35萬兩每畝,比之虹口的碼頭用地高出5~7倍。市場調節的租界房地產價格使得租界土地形成了許多地價等級,這一等級對于租界的經濟布局具有重大的影響。外灘迅速成為了銀行、保險公司、高級旅館、高級辦公樓等需展示實力之高盈利行業的薈萃之地,也就完成了這一租界的城市公共空間自航運要地向經濟、金融中心的場景轉換。

二、華洋競爭與外灘空間尺度

外灘尺度之變化總體來說是一個逐漸增大的過程,是《土地章程》規定、泥沙沉積、碼頭建設和工部局修繕等多重因素共同作用的結果。而其中華洋競爭起到了關鍵的作用,其中包括土地章程的限定,以及清地方政府對沿江土地主權的堅持等方面。

19世紀40年代前,外灘為黃浦江灘地,沿江有纖道。開埠之后,1845年訂立《土地章程》中規定:“從洋涇浜北起,沿黃浦江原有一大路……其寬度應具海關量度二丈五尺。”而早期的租地邊界也是按照這一尺度確定的,也就是自漲潮線到租地邊界留有約8.95米寬的道路。

伴隨著60年代外灘碼頭的建設和運營,碼頭逐漸向江內的擴張,大量泥沙開始淤積,使黃浦灘逐漸變寬。租界租地人對于黃浦灘變寬從自身利益出發提出了各種設想。1865年1月英國領事溫斯達(C.A.Winchester)致信工部局董事會,提出在外灘建設一個碼頭體系來利用不斷擴展的黃浦灘,1868年6月30目的工部局董事會討論了這一建議,即開拓黃浦灘的漲灘,多出的寬度在建造碼頭體系之外,用于擴大沿江租地人的土地和建立開拓基金。董事會提出的解決方案中甚至對每個沿江租地人獲得額外土地的面積都已計算清楚。

然而外灘公園的建設改變了這一出租土地外拓和建設外灘碼頭體系的進程。外灘公園用地也是泥沙沉積形成,和外灘擴展的土地具有同樣的性質。上海道臺明確要求“這塊灘地為中國政府的公有土地。鑒于公共花園是非盈利性的公眾游憩場所,準予發給道契并免除押租,但每年仍須交納土地稅。今后如發現在這塊土地建造以盈利為目的建筑物或將土地出租給私人,中國政府將收回這塊土地”。這種標準同樣被施加在了外灘灘地利用上,外灘也因此保持了其作為城市公共空間的屬性。清光緒五年(1879年),英美租界工部局在外灘辟建了上海最早的街道綠地(圖3),當時在沿江人行道與車行道之間鋪上草坪,耗用規銀5000兩。這一綠地的建設大大提高了外灘作為租界公共空間的質量,并改變了外灘的空間尺度。

縱觀黃浦灘寬度的變遷,濱江出租土地的邊線除了個別因為道路拓寬和建設人行道而有所變動外,基本保持未動。但這一邊界的性質卻發生了徹底的變化。在開埠伊始,沿江出租地塊和其附屬黃浦江碼頭之間僅有一條利用率不高的纖道;在土地面積足夠使用、隔路有私人碼頭、沿江邊界并無明確的公有領域來確認邊界的情況下,租地人的建筑也多后退來形成一個庭院。租地人私有領域的邊界是模糊的,具有向江邊擴展的趨勢。在黃浦灘有可能拓寬時,無論是工部局還是沿江的租地人,首先想到的是將私有領域向前擴展。然而在19世紀60年代末,沿江的土地

性質被明確定位為城市公共空間;沿江的碼頭也有半數成為租界所有租地人的公用碼頭,作為公有領域和私有領域邊界線的沿江地塊的外灘邊線就趨于明確了(圖4)。伴隨著外灘地價的增長,充分利用土地的價值成為租地人建造房屋的首要目的。此時的建筑不僅在高度上日新月異,原先退界建造的建筑在翻新過程中也多貼紅線建造。

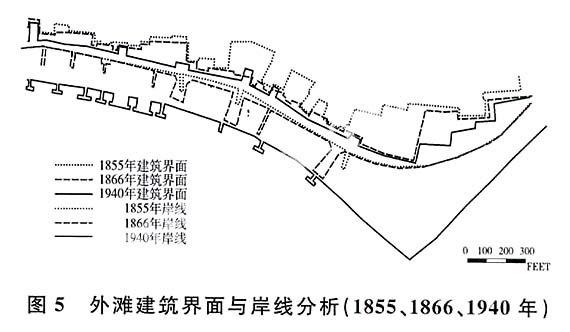

在水面一建筑水平距離的變化歷程中(圖5),沿江出租地塊的邊界保持了相對穩定,影響黃浦灘寬度變化的最主要因素還是港岸設施引起的江灘變化、建筑與地塊邊界關系的變化以及道臺當局、租界市政機構針對這一變化的應對措施。道臺對土地利用方式的限制,是外灘這一城市公共空間形成的關鍵所在。

三、地價與外灘建筑高度

開埠伊始,外灘最早建造的樓房多是兩層的樓房,建筑物高度在8~10米左右。和此時建筑與水面的水平距離相比,外灘建筑高度與寬度形成的比值關系在1:2~1:5之間。19世紀60年代開始,外灘地價開始飛漲,原有的兩層建筑已經不能適應新的級差地租體系對土地利用的要求。土地頻頻轉手,而建筑也多被翻造,新建筑高度也多增至三層。對土地的充分利用成為外灘新建筑的設計出發點,建筑前的庭院消失了,建筑多壓紅線建造。建筑高度增加、位置前移,外灘的寬度在這一時期也有所增加,因而建筑高度與寬度的比值關系總體較前一時期有所增長,但呈現出各地塊間不一致的趨勢。

20世紀20~30年代,海關及外商銀行、公司等在路西側按西方建筑樣式建造的風格迥異的大樓先后落成。1929年建成的沙遜大廈以77米的高度,成為外灘建筑的最高點,外灘的高寬比數值大約處于1:1~1:3之間。

在外灘形成、發展的百年間,外灘的寬度與高度總體上均有增加。但是與街道的高寬比變化給人的感受不同,外灘做為一個單面開敞的公共空間,其寬度變化對人主觀感受的影響要小得多。建筑物尺度的改變成為影響外灘形象的首要因素。伴隨著建筑物自低矮的“康普拉多”式翻建為高至十余層的大廈,外灘也就完成了自田園風光的江灘到繁華都市之中心的轉化。

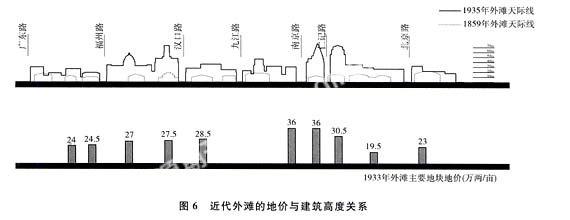

觀察外灘各時期立面輪廓線,我們可以發現一個有趣的現象,早期外灘的輪廓線是平緩的,建筑物在面寬和高度上比較相似。而20世紀20、30年代之后,外灘建筑的尺度和高度差別迅速擴大,中國銀行、和平飯店、江海關和匯豐銀行在寬度與高度上成為外灘建筑中的佼佼者。是什么原因造成了這種建筑尺度的變化?

按照1845年訂立的《土地章程》規定,租界出租土地的地塊是有大小限制的,“每家租地不過十畝”。盡管事實上這一約定并未被遵守,但早期出租地塊的面積大小相差不大,如英商麥都思租地13.031畝,美商旗昌行租地10.979畝,英商公易行租地10.071畝等。從《1855年上海洋涇浜以北外僑居留地分圖》中可以驗證這一點,這一時期外灘土地出租具有勻質的特征。此時外灘建筑的首要目的是滿足洋行經營、儲存貨物和居住等單純的使用功能,建筑風格和尺度非常相似。

外灘地塊和租界不臨江地塊相比,有著天然的航運和景觀的優越性。隨著航運貿易的發展,洋行之間出現了激烈的競爭。不同的洋行對碼頭、倉庫和辦公空間的需求也漸異,有原外灘租地人因經營不善轉讓土地離開外灘的,也有實力提高的公司新租用外灘土地的。1845年至1925年間“除了少數機構如上海總會、海關、怡和洋行和英領館從設立之初就一直在原址之外,其余土地使用者均有變化”。在土地的轉手中,沿江土地逐漸都被較有實力公司占有,如匯豐銀行在買下的原華記洋行花園的地基上起造行屋、新沙遜洋行買下了瓊記洋行的地產。伴隨著這些實力雄厚洋行的發展,原有的小地塊不能滿足大尺度建筑的需求,沿江土地的兼并就開始出現了,如1920年匯豐銀行買下了相鄰的義源洋行和別發洋行的土地建造了新大樓。土地轉手和兼并的結果是實力雄厚的洋行擁有地段較好的、較大的地塊。原有的濱江土地的勻質性被打破,經濟實力成為左右土地所有權與尺度的重要因素。

公共租界外灘早期的地價較為均衡,盡管早期道契并無價格,這一點可在工部局擴建道路向租地人買地的價格中得以確認。至1933年,外灘一線地價已經有了巨大的落差,最高的新沙遜洋行和匯中飯店地價達到了36萬兩每畝,而最低的揚子保險公司用地價格只有11.5萬兩,上下相差3倍有余。地價差異的出現和公共租界中區部分道路的發展密不可分。地價較高的幾個地塊分別位于南京路口、福州路口。南京路和福州路是英租界內通達黃浦灘的東西干道,外灘地段和跑馬場的雙雙繁榮推動著這兩條道路的發展,成為租界的鬧市中心。在1929年的上海地價圖上,可以清晰的看到上海地價最高的區域是由外灘和南京路組成的“T”字型,處于租界中區主要東西向干道與外灘交叉口的地塊價格較之外灘其它地塊更高。較高的地價和須繳納與地價成比例的地稅提升了土地利用的成本,提高建筑容積率成為降低成本、保障盈利的必然途徑。而提高容積率的方式則表現為盡可能占滿土地以提高建筑密度和盡可能增加建筑高度以增加建筑面積。城市發展帶來的地價分級直接導致了建筑尺度的變化(圖6)。

隨著外灘由航運中心轉化為經濟中心、金融中心,外灘建筑在其本身的使用功能之外,其形式、尺度具有了特殊的象征意義。最初的外灘建筑多為兩層,造型單一,建造簡單,“對實用的需求遠大于對裝飾的追求”。然而伴隨著租界經濟的發展和外僑人數的增加,以及專業建筑師的出現,外灘的建筑越來越趨向于西方傳統的建筑形式,“上海的建筑設計、建造技術以及建筑材料等方面也逐漸與歐洲靠近,加上上海本地的氣候因素和直接來自歐洲的各種建筑風格的介入,殖民地外廊式在演變和走向成熟的同時也逐漸喪失了自身的特征,又融匯于歐洲本土建筑風格之中”,建筑的尺度也“力求有貴族氣派”。這種對形式和尺度的追求有商業與社會競爭的因素在內。一方面外灘已經成為上海社會穩定與經濟繁榮的象征,“外灘的恢宏樓群,則是上海社會穩定的準衡”,另一方面外灘建筑的尺度本身也成為洋行間經濟競爭甚至華洋政治競爭的標志物。如中國政府建造的海關大樓采用了西式風格,在尺度較大的同時其大鐘成為宣示政府主權的一種象征;而中國銀行與沙遜大廈的高度之爭也象征著中資金融機構意圖通過物化的建筑來與外商展開競爭的決心。

總之,外灘建筑的尺度與高度是租界土地兼并、地價增長、經濟發展、華洋競爭等多重因素共同作用的結果。這一上海最具標志性的輪廓線,承載著各種社會力量在這百年間發展與競爭的歷史。

(責任編輯曾靜)