金融危機視域下的美國消費型社會困境及其對中國的啟示

石明明 張小軍

[摘要]金融危機背景下,美國經濟學界發起了一系列深刻的辯論,其中對于當前的經濟狀態與市場原教旨主義的反思和批判成為這次辯論的重要內容。很多學者認為,美國的消費型社會已經遭到了市場原教旨主義政策的侵蝕,這次金融危機的根源需要上溯到里根政府的自由化政策,呼吁奧巴馬政府效仿羅斯福新政對美國社會進行重塑。中國當前正在進行內向型發展模式的轉型,美國的經驗與政策大辯論可以為我們提供一些有益的啟示。

[關鍵詞]金融危機;消費型社會;羅斯福新政;新自由主義

[中圖分類號] F063.2 [文獻標識碼] A

[文章編號] 1673-0461(2009)09-0077-03

一、導言

2008年9月美國金融危機全面爆發,美國經濟學界迅速發起了一場深刻的反思與辯論。這場辯論以諾貝爾經濟學獎得主約瑟夫·斯蒂格利茨于2008年7月發表的《新自由主義的終結》為標志,以反思里根政府以來的自由主義政策、圍繞喬治·布什與巴拉克·奧巴馬總統的大規模經濟救助與振興計劃為鮮明特色,兩個核心的問題是美國到底怎么了以及美國向何處去,如何變革(Change)與重塑美國經濟成為長期政策辯論的焦點。這場辯論波及范圍之廣泛、討論內容之深刻、涉及學者之眾多都屬近年來所罕見。可以預見的是,這場被稱為“20世紀30年代以來最為嚴重的經濟危機”必將對美國社會與未來的經濟學研究產生持久而重大的影響。考察與理解這次經濟危機、反思當前的經濟學范式,無疑對中國的經濟政策與經濟學學術研究具有重要的現實與理論意義。

伴隨著這次金融危機,出口導向型國家的發展模式受到了巨大的挑戰與質疑,以中國為代表,國內外關于中國經濟模式轉型的建議都得到了熱烈討論,例如斯蒂格利茨(Stiglitz, 2009)[1]。這些建議的核心是中國需要建立一個類似于美國的、穩定的內向型發展模式,即具有龐大中產階層的消費型社會,這次金融危機的困境恰恰是中國走向新型發展模式的契機。中國政府也深刻地認識到了經濟轉型的必要性,規劃與采取了一系列刺激消費的政策。值得人們思索的是我們應該如何評估這些消費政策的長期效果;其中,我們能夠從美國社會的反思中學習到什么。在本文中,我們將考察這次金融危機中學者們討論的美國當代社會的深層危機,并探討其對中國未來發展有益的啟示。

二、金融危機與美國消費型社會困境

2009年3月,幾乎所有美國經濟學家都仍然在辯論美國經濟衰退(Recession)的嚴重程度的時候,2009年諾貝爾經濟學獎得主、普林斯頓大學教授保羅·克魯格曼(Paul Krugman)在其《紐約時報》專欄上宣告了“蕭條經濟學的回歸”,用蕭條(Depression)與蕭條經濟學(Depression Economics)來描述美國經濟與學界的總體狀態。自從布什政府后期與奧巴馬上臺的執政以來,美國經濟學界對政府的公共政策一直進行著激烈的辯論,深刻反映了美國國內迥然有異的兩種學術傳統,一種以經濟學上的新興自由主義(New Liberalism)為代表,另一種以經濟學上的新自由主義(Neo Liberalism)為代表。前者主要觀點總體上傾向于中左翼,承認現實的市場失敗,在政治層面上表現為“新政自由主義”或“自由派”(Liberals),主張政府效仿羅斯福新政,對經濟進行積極干預,重新塑造已經被“自由市場原教旨主義者”侵蝕或破壞的美國消費型社會;另一方則在總體上傾向于右翼,秉持古典自由主義(Classical Liberalism)的信條,堅守芝加哥學派與弗里德曼的自由傳統,在政治層面上表現為“保守主義”(Conservatism)或“新保守主義”(Neo Conservatism),極少承認或不承認市場失敗,強調政府干預的失靈。兩種學術傳統在政府職能、公共政策有效性、金融危機的起源與性質等方面都具有不同見解,彼此針鋒相對。

在這場辯論中,克魯格曼(Krugman, 2007, 2009)[2][3]認為,里根政府以來的自由放任政策破壞了羅斯福新政的成果,美國的消費型社會已經逐漸被逆轉,美國社會從20世紀80年代開始并正在經歷著一個新的“大鍍金時代”,貧富差距拉大,社會不平等加劇,民主與自由實質上遭到了破壞,這一切都源于“市場原教旨主義者”的復辟,而奧巴馬政府的新政可能會使美國重新回到正確的軌道。克魯格曼認為,奧巴馬總統經濟刺激方案的許多反對者“居心叵測”,后者非常不愿意看到第二個“羅斯福新政”。他強調,“(美國經濟)現在處在一種1930年以來從沒有見過的境地中”,并且處于一個“宏觀經濟學的黑暗時代”。

另一位重量級的經濟學家、美國國家經濟研究局(NBER)名譽主席、哈佛大學教授馬丁·菲爾德斯坦(Martin Feldstein,2009)[4]也認為:“(美國)現在的衰退既不同于以往,也比以前更嚴重。即使成功運用反周期政策(大規模財政刺激方案),衰退似乎也要持續更長時間,它的破壞性也要超過1930年以來的任何一次。”對于政府政策,他部分同意芝加哥學派的看法,認為當一個經濟體接近完全就業的時候,政府籌集預算赤字的借貸行為會“擠出”私人投資,預算赤字會自動提高政府債務,提高未來的稅收,而高稅收將會扭曲經濟激勵,進而弱化未來的經濟績效。但是與很多自由派學者不同的是,他認為現在普通的貨幣政策(調低利率)在逆轉需求劇烈下滑上已經無能為力;要扭轉當前的衰退,除了財政政策,美國別無選擇。增加的國家債務就是美國這一代人和下一代人為制造出當前經濟形勢所犯錯誤而付出的代價。

與他們的觀點針鋒相對,芝加哥大學教授、諾貝爾經濟學獎獲得者加里·貝克爾(Gary Becker, 2009)[5]則認為:根據美國總統經濟顧問委員會的研究報告(Romer and Bernstein,2009)[6],經濟刺激方案的金額將遠遠小于估計。在很大程度上,這項刺激活動將會把勞動力與資本從其他生產性活動中抽離,政府計劃似乎從來不能作為資源私人運用的良好替代。而且,“基礎設施”概念中具體包含些什么,其實也是模糊不清的。

同時,芝加哥學派的另一位代表人物、法律經濟學家理查德·波斯納(Rechard A. Posner, 2009)[7]則對美國“已經進入了蕭條”的觀點表示懷疑,他認為,“蕭條”這個詞還沒有廣泛認可的定義,芝加哥學派的定義是產出面的急劇收縮,進而引發通貨緊縮威脅、普遍的公共焦慮與危機感。他坦誠,美國聯邦儲備委員會主席伯南克單純通過貨幣政策工具阻止經濟蕭條的辦法失敗后,選擇支持了經濟刺激計劃。但他不認為“減稅是一個好主意”。因為(消費者)稅后收入增長的絕大部分,可能都會被儲蓄,而不是去購買商品與服務,同時他也反對政府的任何轉移支付政策。

有別于上述觀點,哈佛大學教授愛德華·格萊澤(Edward Glaeser,2009)[8]對政府與私人兩方面都提出了批評與建議。他強調市場是建立在私人企業家與公共法律實施(Public Law Enforcement)這兩個基石上的,因此這場危機凸顯出了個體與機構兩方面的“脆弱”:一方面表明金融資本家絕不是“天使”,他們關注的其實只是自己的利益而不是客戶的福利;另一方面,政府與監管者本身也是由“不完美的人”(imperfect humans)構成的,美國的公共體系并沒有很好的保護好納稅人的利益。盡管如此,他強調這場金融危機并不代表“資本主義的失敗”,而只是“監管的失敗”。

威斯康辛大學公共事務與經濟學教授陳庚辛與哈佛大學政治學教授杰弗里·弗里登(Menzie D. Chinn 與Jeffry Frieden,2009)[9]則對金融危機的形成等采取一種模糊態度。他們認為這一系列事件精確的起源是難以確認(identify)的,但是他們建議人們去反思政府管理經濟(包括對外貿易與資本開放程度)的正確方式與重新評估扭曲了自由市場自我監管本質的經濟學傳統觀念。

事實上,不僅經濟學家們參與了這場辯論,還包括關注這場辯論的其他領域學者。例如作為反思的一部分,部分學者提出了 “金融社會規范”(financial community norms)問題,如哈佛大學著名哲學教授邁克爾·桑德爾(Michaels Sandel, 2009)[10]以“市場與道德”為題在英國廣播公司(BBC)的“2009年睿思講座”(Reith Lectures:2009)上提出了“規范是重要的”(norms matter)命題。他廣泛批判了美國教育、健康、司法、國防、環境保護等方面的自由化政策與芝加哥學派代表人物加里.貝克爾的移民政策建議;質疑經濟學是一門“偽科學”(a spurious science)。他認為,美國人既生活在金融危機與經濟困境中,但同時也生活在一個充滿道德與公民重塑希望的時代,無論美國采取什么樣的變革,但有一點很清楚,那就是美國需要一種更好的政治,減少個人私利的追求,更多地去尋求公眾利益(the common good)。他提出,金融危機結束了“市場必勝主義”(Market Triumphalism)的時代,在批評里根-撒切爾的市場原教旨主義的同時,轉向“市場懷疑主義”(market skepticism),認為需要反思市場的角色與超越原教旨主義的價值。他同樣批評將金融危機的起源理解為“貪婪”的觀點,認為“貪婪批判”(the greed critique)是有瑕疵和片面的,因為亞當·斯密的觀點恰恰是個人逐利動機是實現公共利益的工具,并且“貪婪批判”呼吁負責任與相互信任、公平的交易,認為個人美德是醫治市場的良方,是不切實際的。

甚至米哈伊爾·戈爾巴喬夫(Mikhail Gorbachev,2009)[11]也在《華盛頓時報》撰文,認為美國需要新的變革(Perestroika)。他提出“創造性建構”(creative construction)一詞,認為這次金融危機證明西方發展模式只是一種幻想,美國需要重新界定市場與政府的平衡,而且,其實新的發展模式已經出現,美國政府應該向中國、印度、巴西、馬來西亞等國學習,更加注重公共需求與公共產品,如環境保護、基礎設施建設、公共交通、教育與醫療體系、住房等。

上述爭議的核心一方面是公共政策的爭議,但更根本的是兩種學術傳統的裂痕。理查德.波斯納抱怨 “幾乎所有的經濟學同行一夜之間忽然從米爾頓·弗里德曼貨幣主義者轉向了梅納德·凱恩斯赤字支持者。”這種分裂反映了美國社會正在對市場原教旨主義意識形態進行價值重估,同時也反映了美國經濟學的主流意識形態本質上仍然屬于實用主義。二者的爭議背后,也反映了他們對當代美國社會的不同認知。右翼學者一般認為新自由主義運動是美國享有持久繁榮的基礎,而左翼學者更關注美國社會的不平等與分裂。

對于美國社會的現狀,加利福尼亞大學伯克萊分校的經濟學教授羅伯特·萊奇(Robert Reich,2009)[12]直接給出了一組數據:1980年美國1%的富人占據了國民總收入的9%,而2007的統計數據表明,同樣是1%的富人,但在國民總收入的比重已經上升到22%。克魯格曼(2008)[2]同樣有一組描述:美國的家庭中值收入在1973年~2005年間只有輕微的增長,35歲~44歲男性收入經通貨膨脹調整后,1973年比2005年還高出13%;而與此同時,美國0.1%的富人階層收入增長了4倍,而0.01%的最富階層收入則增加了7倍。

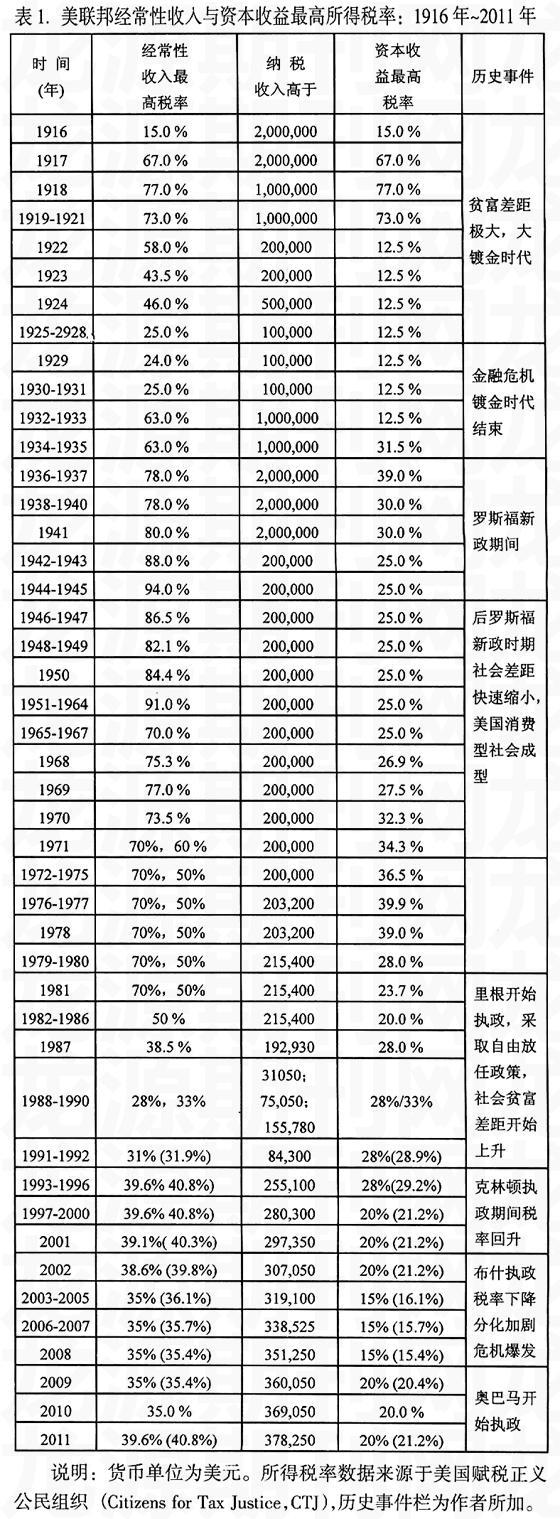

從經濟史的角度看,美國社會財富結構的上述變化,與美國的政治結構和自由市場原教旨主義運動密切相關,更具體的數據見表1。

表1表明,在20世紀30年代之前,美國經歷了一個高增長、同時貧富差距極大的歷史時期,史稱“大鍍金時代”。1929年金融危機爆發,并迅速向世界范圍內擴散。1933年羅斯福開始執政,實施著名的新政(New Deal),既包括一攬子的產業振興計劃,也包括構建范圍涵蓋社會保障、勞動就業、稅收等各方面的新型經濟社會體系。在此期間(1933年~1945)以及其后很長一段時間(1945年~1980),美國對富人的稅率都達到很高的水平,其中1942年~1964年,年收入高于20萬美元的家庭,高出部分的所得稅率高達80%至95%;1965至1980年期間,對于20萬美元左右的家庭,最高稅率則介于50%~70%之間。而1933年至1980年,正是美國共和黨與民主黨在社會目標方面分歧最少,財富分配最為公平,貧富差距急劇縮小,國民消費能力穩步上升,社會公平得到極好維護的歷史時期。

上述廣義的羅斯福新政高稅率期間,正是當代美國消費型社會形成的關鍵時期,而從里根政府(1981年)開始,一方面不斷降低富人的稅率,同時也開始不斷提高最高所得稅的門檻(老布什政府例外)。由于自由化政策與減稅政策更多地使富人受益,這種形勢開始逐漸逆轉,一直到現在美國更為嚴重的貧富差距。

不僅如此,上述分化趨勢還將在金融危機的沖擊下進一步擴大。美國布魯金斯研究所的經濟學家艾米麗·莫妮和伊薩貝爾.薩維爾(Emily Monea and Isabel V. Sawhill,2009)[13]根據美國國會預算辦公室(Congressional Budget Office,CBO))的數據預計,在控制其他變化的條件下,美國貧困率在2011或2012年將會從2007年的12.5%快速上升到14.4%,這意味美國將會在未來兩年內增加800萬的貧困人口,比2007年上升22%,其中更為嚴重地是,貧困兒童將至少會增加500萬,是2007年1300萬貧困兒童的1.38倍。

美國的新自由主義經濟學家(在政治上多為新保守主義者)與新興自由主義經濟學家(在政治上多為自由主義者)對后里根政府的歷史事實做出了不同的理解。前者認為,技術、移民、國際貿易等因素而不是政府自由化政策是導致收入差距的原因,但是喬治.柏佳思等(Georgia Borjas and Larry Katz, Krugman,2008)[2]認為前三者的影響只能解釋較少的收入差距,政治原因才是根本;斯蒂格利茨(Stiglitz, 2008)[14]也斷言,“新自由主義的市場原教旨主義一直是為特定利益服務的一種政治教條,它從未受到經濟學理論的支持,也沒有獲得歷史經驗的支持。”但無論那一種解釋,當前美國消費型社會的基礎遭到不同程度的侵蝕是一個得到眾多學者認可的事實。因此,從經濟系統的角度看,本質上這次經濟危機的根源并不僅僅在于供給面(如衍生品的泛濫或資本家的貪婪),更有需求面崩潰的深層根源。正因為如此,奧巴馬政府經濟救助與振興計劃中,即借鑒了羅斯福新政的短期工具,出臺了各種“產業振興計劃”,而且也借鑒了更根本、更深刻、更具持久影響力的需求調整方案——即以稅率調整為基礎的“消費型社會”的重塑方案,其刺激消費的預算達到總刺激計劃的50%以上,而調整稅率——降低窮人稅收,提高富人稅率——爭議中的界限是家庭/夫妻收入25萬美元。

克魯格曼(Krugman, 2009)[15]直接將這次金融危機的責任歸咎于里根政府的自由化政策,羅伯特·萊奇(Robert Reich, 2009)[7]則將奧巴馬稱為“經濟不平等的敵人”。正是基于奧巴馬政府與羅斯福政府在塑造美國社會的相似性,很多媒體和學者將奧巴馬與羅斯福(Franklin D. Roosevelt, FDR)進行直接比較,著名的網站“羅斯福新政2.0”(New Deal 2.0)更是直接從事Obama-Roosevelt比較的研究機構,在全球范圍內搜集經濟學者、歷史學者、政治學者、政策專家等公開發表的二者比較的文獻,內容涵蓋了《華爾街時報》、《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《經濟學人》、《時代雜志》等公共出版物。

三、美國當代危機對中國的啟示

從消費的角度看,中國當前遭遇的困境實際與美國的危機相似,即從產品的世界市場范圍內看,都屬于需求面的不振或崩潰,而面臨的問題,中國可能更復雜。一方面,中國國內消費者貧富差距比美國更嚴重,需求面的提振更難,而另一方面,產品的全球市場還面臨著廣泛的保護主義的威脅,對于中國經濟的生產體系而言,這部分幾乎屬于外生性政策沖擊。因此,內向型增長建議的本質其實是要求中國塑造一個龐大的中產階層社會或穩定的消費型社會。從這個意義上看,美國的經驗與當前的辯論對中國而言,毫無疑問具有十分重要的借鑒意義。

第一,從美國的羅斯福新政與奧巴馬的政策導向上看,塑造消費型社會的一個基本要點是在經濟增長的基礎上公平分配財富。從政策上看,即包括收入的一次分配,同時也包括以稅收杠桿為基礎的、強有力的二次分配。除了以工資率調整為代表的一次分配外,政府還需要鼓勵民營企業創造更多的就業機會,并出臺一些保護弱勢群體權益、提高工農階層工資率的基本措施,從后者看,備受爭議的2008年《勞動合同法》的出臺有其重大的戰略意義。以稅收杠桿為基礎的、強有力的收入平衡手段,核心是要提高所得稅的門檻、加大累進稅的稅率。經濟激勵越向上便會越弱,而稅收是平衡激勵的重要手段。

第二,對金融危機與消費型社會的反思,同時也是對自由化思潮的更深刻的思考。美國1980年以來興起的社會保障體系、部分公共部門的私有化浪潮現在看來是一種意識形態沖動,而非理論上的必然。因為所有權對經濟效率的影響即使在現在看來也仍然是一個復雜的問題,當代的契約理論(所有權理論、控制權理論、契約設計理論等)提供的分析工具只能證明二者互有優劣,而即使忽略公共與私人部門的目標函數差異,以私人部門為基準,經驗證據也不能充分支持私人產權的優越性。在經濟危機背景下,美國的很多經濟學家已經對此作出了足夠多的反思與總結,如羅蘭、伯特羅迪、米勒拉等(Roland, Bortolotti and Milella ect., 2009)[16]。

政府可以利用龐大的國有財富和強大的財政力量構建全面的社會保障體系。當前消費力偏弱的原因之一在于消費者未來的不確定性預期。社會保障體系可能是進行二次分配最強有力的措施、同時也是塑造消費型社會的最關鍵的手段。在這一問題上,稅收政策與社保政策是內在匹配的。政府需要有宏大的戰略[光,積極構建新型的平等政治經濟關系。

第三,耶魯大學金融學教授陳志武(2008)[17]正式估算并公開發表的關于中國財富分配狀況的文章,提出“國富民窮”的命題,這一命題反映的中國發展模式與亞當.斯密的“藏富于民”形成了鮮明的對比。這一“斯密-陳志武悖論”的核心反映了兩種不同的國家發展模式。關于這兩種模式國內經濟學界也一直存在激烈的辯論,而辯論的參與者既包括主張自由化政策的新自由主義者,也包括強調政府積極干預的新左派。

美國經濟學界關于金融危機的反思提醒我們,中國的改革可能是政府、國企、民企多方互動的良性結果。在當前的約束條件下,中國現在形成的增長路徑也許正是政府對混合經濟進行一系列綜合權衡的總體結果,這種“實事求是”的實踐觀在本質上不遵從任何先驗的教條,而具有科學的特征,并且實際上也符合經濟科學的規則。經濟學研究者真正需要做的是立足中國的現實狀況,以“實事求是”的學風來找準現實的約束條件,建立具有中國特色、中國氣派的經濟學理論。

[參考文獻]

[1]Stiglitz J E. China: Towards a new model of development [J].China Economic Journal, 1(1), 2008: 33-52.

[2]Krugman P. The Conscience of a Liberal [M]. New York: W. W.Norton & Company, 2007.

[3]Krugman P. A Dark Age of macroeconomics [EB/OL]. New YorkTimes Column, January 27, 2009.

[4]Feldstein M. The Case for Fiscal Stimulus[N]. Project Sydicate,January 27, 2009.

[5]Becker G. Infrastructure in a Stimulus Package [EB/OL].

http://www.becker-posner-blog.com/archives/2009/01/infrastructure_2.html, January 18, 2009.

[6]Romer C and Bernstein J. American Recovery and ReinvestmentPlan's Job Impact [R]. January 10, 2009.

[7]Posner R A. Deficit Spending on Infrastructure in a Depression [EB/OL]. http://www.becker -posner-blog.com/archives/2009/01/the_obama_stimu.html, January 11, 2009.

[8]Glaeser E, A Failure of Regulation, Not Capitalism, The New YorkTimes [EB/OL]. June 9, 2009.

[9]Chinn M. and Frieden J. Reflections on the Causes andConsequences of the Debt Crisis of 2008,La Follette PolicyReport [R]. Volume 19, 2009 (1): 1-5

[10]Sandel M. Market and Value [C]. Reuth Lectures: a NewCitizen, June 9, 2009.

[11]Gorbachev M. Time for a Global Perestroika [EB/OL].Washington Post Column. June 7, 2009.

[12]Reich R. Obama, the enemy of economic inequality [EB/OL].http://www.salon.com/opinion /feature/2009/05/06/obama_pragmatism/, May7, 2009.

[13]Monea E and Sawhill1 I. Simulating the Effect of the GreatRecession on Poverty [R]. Brookings, September 10, 2009.

[14]Stiglitz J E. The End of Neo-liberalism [N]. Project Sydicate,July 7, 2008.

[15]Krugman P. Reagan Did It [EB/OL]. New York Times Column.May 31, 2009.

[16] Roland G ect. Privatization: Successes And Failures [M]. NewYork: Columbia University Press, 2008.

[17] 陳志武. 中國的政府規模有多大[J]. 東北之窗, 2008, (7):27-29.

The Dilemma of U.S. Consumer Society and its Enlightenment to China:Context of the Financial Crisis

Shi Mingming,Zhang Xiaojun

(School of Business, Renmin University of China, Beijing 100872, China)

Abstract: A profound debate occurred among US economists in the context of financial crisis, of which the essential part was the rethinks and critiques on the economic status and market fundamentalism. Many scholars argue that the US consumer society has been eroded by the market fundamentalism and the cause of financial crisis can date back to the liberalization policy since Reagan administration. They appeal to follow the New Deal to re-construct the US society. As China is under the transformation to a new pattern, the US experience and debate can provide some helpful enlightenment.

Key words: financial crisis; consumer society; New Deal; Neo-liberalism

(責任編輯:張丹郁)