“共性寫(xiě)作”時(shí)期的非典型曲式中的典型現(xiàn)象

扈 濱

摘要:世間萬(wàn)物都是共性與個(gè)性的統(tǒng)一。音樂(lè)作品總體性的結(jié)構(gòu)框架或結(jié)構(gòu)模式——曲式也不例外。 “共性寫(xiě)作”時(shí)期大量?jī)?yōu)秀的音樂(lè)作品都采用典型的曲式創(chuàng)作而成,但是這一時(shí)期也不乏采用非典型曲式創(chuàng)作而成的杰出的范例。這些采用非典型曲式的音樂(lè)作品以其相對(duì)的特殊性、個(gè)性豐富了“共性寫(xiě)作”時(shí)期的曲式類(lèi)型。本文旨在通過(guò)對(duì)非典型曲式及其中的典型現(xiàn)象進(jìn)行分析討論,呈現(xiàn)出它在音樂(lè)作品發(fā)展中的重要地位和價(jià)值。

關(guān)鍵詞:共性寫(xiě)作;曲式;典型;非典型;四部曲式;多部曲式;混合曲式;自由曲式

中圖分類(lèi)號(hào):J614.3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1004-2172(2009)03-0049-04

典型是指具有代表性的人或事件。曲式主要泛指音樂(lè)作品總體性的結(jié)構(gòu)框架或結(jié)構(gòu)模式,典型曲式就是特指在“共性寫(xiě)作”時(shí)期的音樂(lè)作品所普遍采用的一種規(guī)范化、程式化的結(jié)構(gòu)框架或結(jié)構(gòu)模式。比如大家都非常熟悉的三部曲式、回旋曲式、變奏曲式以及奏鳴曲式等等。

典型一詞雖然在希臘文中的原意是模子的意思,但現(xiàn)實(shí)生活中音樂(lè)作品的曲式卻不是一種固定的模具或一種公式。“曲式作為人類(lèi)的音樂(lè)思維方式,在長(zhǎng)期的歷史實(shí)踐過(guò)程中,又積淀形成某些共同的規(guī)律,這些共同的規(guī)律不僅體現(xiàn)為某些具有普遍意義的曲式結(jié)構(gòu)原則,而且也形成某些具有相當(dāng)穩(wěn)定的為人們普遍接受的曲式程式類(lèi)型”。

正如“法無(wú)定法”,音樂(lè)作品的曲式也常常受時(shí)代的發(fā)展、音樂(lè)題材或體裁的影響而產(chǎn)生很多新的變化,出現(xiàn)一些游移于典型曲式之外的無(wú)法用典型曲式去解釋的現(xiàn)象。此種情況便是所謂非規(guī)范化曲式、邊緣曲式、自由化曲式等概念所涉及的范疇,本文將上述現(xiàn)象稱(chēng)為“非典型曲式”。

非典型曲式雖然是游移于典型曲式之外,不能用任何一種典型曲式現(xiàn)象去界定,但還是有著自身的發(fā)展規(guī)律和一些典型的、常見(jiàn)的現(xiàn)象。

一、帶再現(xiàn)的四部曲式

再現(xiàn)原則是西方傳統(tǒng)音樂(lè)中的一個(gè)重要的曲式原則,通常體現(xiàn)在單數(shù)結(jié)構(gòu)中,比如ABA;ABACA;ABACADA……

帶再現(xiàn)的四部曲式則是在雙數(shù)結(jié)構(gòu)中體現(xiàn)再現(xiàn)原則的非典型曲式。它由4個(gè)相對(duì)獨(dú)立的樂(lè)段構(gòu)成,其中第四樂(lè)段再現(xiàn)第一樂(lè)段。其基本結(jié)構(gòu)為ABCA 。

此類(lèi)作品一般有以下特點(diǎn):

1、第一和第二樂(lè)段、第二和第三樂(lè)段均不是構(gòu)成單二部曲式的依附結(jié)構(gòu)關(guān)系,即:它們彼此在內(nèi)容上都形成明顯對(duì)比的性質(zhì)并各自在結(jié)構(gòu)規(guī)模上能相互抗衡。

俄國(guó)作曲家穆索爾斯基的《圖畫(huà)展覽會(huì)》中《雛雞的舞蹈》便是一首帶再現(xiàn)的四部曲式。但是也有人認(rèn)為該曲為三部曲式,其理由是作者在第二樂(lè)段的開(kāi)始處標(biāo)有Trio的標(biāo)記,所以B、C兩段應(yīng)當(dāng)看做是三聲中部的寫(xiě)法,為單二部曲式。但我們仔細(xì)研究樂(lè)譜就會(huì)發(fā)現(xiàn)B、C兩段的寫(xiě)法完全不同,所使用的材料對(duì)比也較大,故應(yīng)將其看做是獨(dú)立的兩個(gè)樂(lè)段,整體上應(yīng)該看作是帶再現(xiàn)的四部曲式。(見(jiàn)例1)

例1:

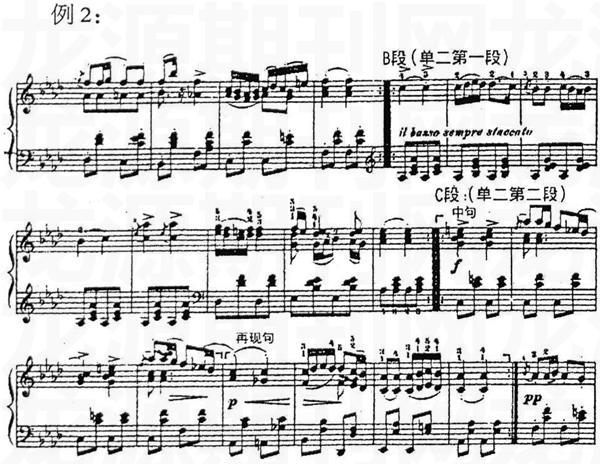

而德國(guó)浪漫派作曲家舒伯特的《音樂(lè)瞬間》(Op.94 No.8)的情況則不同,其曲式圖示雖然也是ABCA,但由于B、C兩段為明顯的有再現(xiàn)的單二部曲式,所以該曲應(yīng)視為三部曲式(見(jiàn)例2)。

例2:

2、有時(shí)再現(xiàn)部是再現(xiàn)曲式的第二樂(lè)段,甚至將前兩樂(lè)段一起再現(xiàn),這就形成了帶再現(xiàn)的四部曲式所謂的變體形式。其結(jié)構(gòu)圖示為ABCB或ABCAB。

德國(guó)浪漫派作曲家舒曼的鋼琴組曲《蝴蝶》的第8首就是ABCB的結(jié)構(gòu),而肖邦的《瑪祖卡》(Op.67No.4)則是ABCAB的結(jié)構(gòu)模式。

3、 此外,有時(shí)還可見(jiàn)到帶再現(xiàn)的五部曲式現(xiàn)象。

肖邦的《瑪祖卡》(Op.30No.3)為ABCDA的再現(xiàn)五部曲式。該樂(lè)曲由五個(gè)相對(duì)獨(dú)立的樂(lè)段構(gòu)成。1-8小節(jié)為前奏部分,第一樂(lè)段9-24小節(jié),四樂(lè)句方整性的轉(zhuǎn)調(diào)樂(lè)段,bD大調(diào)轉(zhuǎn)到bd小調(diào)結(jié)束。第二樂(lè)段25-32小節(jié),其結(jié)構(gòu)為模進(jìn)的平行轉(zhuǎn)調(diào)樂(lè)段bC大調(diào)轉(zhuǎn)bB大調(diào)。33-40小節(jié)為該樂(lè)段的反復(fù),結(jié)束時(shí)開(kāi)放在bB大調(diào)重屬導(dǎo)七和弦上。第三樂(lè)段41-48小節(jié),離調(diào)性的平行樂(lè)段,其內(nèi)部的調(diào)性安排為f-C-f。49-56小節(jié)是該樂(lè)段的反復(fù),和聲配置采取變奏的方式,其內(nèi)部的調(diào)性安排為f-bA-C-f。第四樂(lè)段57-64小節(jié),其結(jié)構(gòu)為模進(jìn)平行轉(zhuǎn)調(diào)樂(lè)段,bD大調(diào)轉(zhuǎn)到bb小調(diào)結(jié)束。接下來(lái)是該樂(lè)段的反復(fù)。第五樂(lè)段為再現(xiàn)段(71-87小節(jié)),與第一段不同的是樂(lè)段末尾轉(zhuǎn)向bd小調(diào)后,最終在bD的大三和弦上結(jié)束。另再現(xiàn)之前65-70小節(jié)為連接句。

二、復(fù)四部曲式

復(fù)四部曲式同再現(xiàn)四部曲式的區(qū)別就像復(fù)三部曲式與單三部曲式的區(qū)別一樣,主要是在第一個(gè)部分。復(fù)四部曲式由4個(gè)部分組成,每一部分都是多段體或至少第一部分是多段體。另外,復(fù)四部曲式與再現(xiàn)四部曲式的相同之處是4個(gè)部分彼此在內(nèi)容上都形成明顯對(duì)比的性質(zhì)并各自在結(jié)構(gòu)規(guī)模上能相互抗衡,如果中間兩部分各自都是樂(lè)段結(jié)構(gòu),它們彼此不應(yīng)構(gòu)成單二部曲式的依附結(jié)構(gòu)關(guān)系。

其結(jié)構(gòu)圖示如下表:

下面以莫扎特的鋼琴奏鳴曲Op570.mov3為例:

樂(lè)曲第一樂(lè)段為bB大調(diào)的平行樂(lè)段,具有4+4的方整性特征,全終止結(jié)束在主調(diào),單三發(fā)展中段為6小節(jié)長(zhǎng),和聲上強(qiáng)調(diào)主調(diào)的屬功能,單三再現(xiàn)段為原樣再現(xiàn)寫(xiě)法。第二部分的第一樂(lè)段仍然為方整性結(jié)構(gòu),平行轉(zhuǎn)調(diào)樂(lè)段,bB大調(diào)轉(zhuǎn)F大調(diào)并全終止結(jié)束。接下來(lái)的發(fā)展中段只有4小節(jié)長(zhǎng),為樂(lè)句結(jié)構(gòu),而再現(xiàn)則全部再現(xiàn)第二部分的第一個(gè)樂(lè)段結(jié)構(gòu)并回到bB大調(diào)全終止,所以該部分為介于單三與單二的中間型曲式。經(jīng)過(guò)兩小節(jié)的過(guò)渡之后,樂(lè)曲進(jìn)入第三部分,該部分為一首標(biāo)準(zhǔn)的帶再現(xiàn)的單二部曲式,bE大調(diào)。通過(guò)三小節(jié)的連接,在第60小節(jié)處進(jìn)入曲式的再現(xiàn)部,再現(xiàn)采用縮減再現(xiàn)的寫(xiě)法,但處理卻與眾不同,再現(xiàn)部沒(méi)有從第一樂(lè)段開(kāi)始再現(xiàn),而是從第一部分單三中段的后樂(lè)句開(kāi)始,然后是單三再現(xiàn)段的再現(xiàn),所以該部分的結(jié)構(gòu)如上表:樂(lè)句+樂(lè)段。當(dāng)然,我們也可以將這一樂(lè)句理解為連接的一部分,借用了前面單三發(fā)展中段的后一樂(lè)句的素材,而將其納入再現(xiàn)部的原因,更多的則是根據(jù)其調(diào)性的寫(xiě)法與整個(gè)樂(lè)句結(jié)構(gòu)的完整出現(xiàn),該部分全終止在主調(diào)bB大調(diào)之后便進(jìn)入全曲的尾聲直至結(jié)束。

三、并列與對(duì)稱(chēng)的多部曲式

在典型的曲式類(lèi)型中,不帶再現(xiàn)的單二或沒(méi)有再現(xiàn)的單三都屬于并列曲式的范疇,而非典型曲式中的并列多部曲式是特指那種沒(méi)有再現(xiàn)的四部或四部以上結(jié)構(gòu),此類(lèi)曲式常見(jiàn)于民族民間音樂(lè)的作品中,其中的四部并列曲式應(yīng)用相對(duì)較為廣泛,例如在中國(guó)民間器樂(lè)作品中以典型的散、慢、中、快的速度安排構(gòu)成的四部并列曲式就是屬于這種類(lèi)型。在西方傳統(tǒng)作曲家的作品中,多部并列曲式并不多見(jiàn),因?yàn)椴⒘薪Y(jié)構(gòu)過(guò)多會(huì)削弱結(jié)構(gòu)的凝聚力。此類(lèi)作品可參看李斯特《匈牙利狂想曲》的第六首,其結(jié)構(gòu)圖示如下表:

對(duì)稱(chēng)的多部曲式的主要特征是指由5個(gè)或7個(gè)部分組成,以中間部分為軸,其后面的部分是它前面數(shù)個(gè)部分的倒裝再現(xiàn)的結(jié)構(gòu)。例如ABCBA或 ABCDCBA的結(jié)構(gòu)。

俄國(guó)作曲家柴可夫斯基《第一交響曲》的第二樂(lè)章的曲式就具有對(duì)稱(chēng)的多部曲式的特征,其結(jié)構(gòu)圖示如下表:

此外,對(duì)稱(chēng)的多部曲式也常常被稱(chēng)為集中對(duì)稱(chēng)曲式或鏡像結(jié)構(gòu)的曲式或者拱形結(jié)構(gòu)。在典型曲式中的單三部或復(fù)三部曲式其實(shí)就符合這種拱形或鏡像的原則,在樂(lè)段中也能看到按這種結(jié)構(gòu)原則構(gòu)成的作品。例如aba的三樂(lè)句或abcba構(gòu)成的五樂(lè)句結(jié)構(gòu),但上述結(jié)構(gòu)都不是對(duì)稱(chēng)多部曲式,即使有些獨(dú)立的曲式也有多部結(jié)構(gòu)對(duì)稱(chēng)的現(xiàn)象,但它本身已有特定的曲式名稱(chēng),故不作為對(duì)稱(chēng)的多部曲式看待。例如在成熟時(shí)期的奏鳴曲式再現(xiàn)部中,副部先于主部再現(xiàn),此時(shí)曲式就有了A(主部)B(副部)C(展開(kāi)部)B(副部)A(主部)的五部對(duì)稱(chēng)曲式的現(xiàn)象,但由于它已經(jīng)有其固有的曲式名稱(chēng)——奏鳴曲式,應(yīng)該劃歸典型曲式一類(lèi),所以就不能將其算作非典型曲式中的對(duì)稱(chēng)多部曲式了。此類(lèi)譜例可參看普羅科菲耶夫鋼琴奏鳴曲第七首的一樂(lè)章。

四、混合曲式

在一部作品的內(nèi)部以一種曲式原則為主,同時(shí)又結(jié)合了其他曲式原則,這樣的結(jié)構(gòu)被稱(chēng)為混合曲式。而典型的或常見(jiàn)的混合曲式常有三種結(jié)合方式:第一是在其他曲式中結(jié)合變奏的原則;第二是在其他曲式中結(jié)合奏鳴原則;第三是奏鳴曲式與變奏原則相混合。

例如在單二部曲式里,兩個(gè)樂(lè)段分別反復(fù)時(shí)均采用變奏反復(fù)的手法或者在單三部曲式中的某個(gè)部分中樂(lè)段采用變奏的手法進(jìn)行多次的反復(fù)(AA1A2A3BB1A4A5A6)等等。

其他曲式與奏鳴曲式或奏鳴原則結(jié)合時(shí)主要表現(xiàn)有兩種情況:第一是在其他曲式中結(jié)合奏鳴原則。奏鳴曲式中一個(gè)重要的原則就是調(diào)性的回歸。比如有的單二部曲式第二樂(lè)段結(jié)束在從屬調(diào)上,接下來(lái)該單二反復(fù)一次并結(jié)束在主調(diào)上,此時(shí)就體現(xiàn)了調(diào)性回歸的原則,所以此種情況便可解釋為單二部曲式與奏鳴原則的混合。門(mén)德?tīng)査伞稛o(wú)詞歌》(Op.67 No.2)就是一首這種曲式的作品。該作品整體為單二部曲式,主調(diào)是#f小調(diào),單二的第二樂(lè)段調(diào)性安排為A—b—#C,調(diào)性開(kāi)放結(jié)束。在接下來(lái)的單二反復(fù)的過(guò)程中,單二的第二樂(lè)段轉(zhuǎn)回主調(diào)結(jié)束,體現(xiàn)了調(diào)性回歸的原則。另外在上面分析過(guò)的柴可夫斯基《第一交響曲》第二樂(lè)章這個(gè)作品中,我們也可將其解釋為單三部曲式與奏鳴原則相結(jié)合的混合曲式。其結(jié)構(gòu)圖示如下:

在上表中我們清楚地看到:第一行是作為對(duì)稱(chēng)多部曲式的結(jié)構(gòu)圖示,第二、三行就是作為單三與奏鳴原則結(jié)合的混合曲式的結(jié)構(gòu)示意圖。該曲不能完全按奏鳴曲式解釋的原因如下:第一,因?yàn)樽鳛樽帏Q曲式的副部在主調(diào)的下屬調(diào)上,這是傳統(tǒng)奏鳴曲式罕見(jiàn)的處理方法;第二,副部主題的材料既不是像早期奏鳴曲式的副部處理方式——將主部主題移調(diào),也不是像成熟時(shí)期的奏鳴曲式的副部處理方式——采用對(duì)比材料寫(xiě)作。從譜中看該部分解釋為單三的發(fā)展中部更為合理,但由于在其后的反復(fù)過(guò)程中轉(zhuǎn)回到主調(diào),所以就具有了奏鳴曲式中調(diào)性回歸的原則,因此該首作品也可被看作二重單三部曲式與奏鳴原則相結(jié)合的混合曲式。

也許有人會(huì)提出疑問(wèn):為什么不將其看做是對(duì)稱(chēng)多部曲式、單三部曲式與奏鳴曲式三種原則相結(jié)合的混合曲式呢?回答是否定的。因?yàn)閷?duì)于同一部作品的曲式結(jié)構(gòu)不同看法或不同結(jié)論不能理解為混合曲式的判定標(biāo)準(zhǔn),因?yàn)榛旌锨绞翘刂敢砸环N曲式為主,另外再結(jié)合其他曲式原則的現(xiàn)象。

此外,我們還能看到有的作品雖然為奏鳴曲式框架,但其中明顯地結(jié)合了變奏原則,比如奏鳴曲式的連接部、副部、結(jié)束部甚至是展開(kāi)部以及其后的再現(xiàn)部都是源于主部主題的變奏或自由變奏而產(chǎn)生,此類(lèi)作品以李斯特的交響詩(shī)《前奏曲》為代表。而那種僅僅是在主部?jī)?nèi)部或副部?jī)?nèi)部結(jié)合變奏原則的寫(xiě)法應(yīng)當(dāng)屬于上文提到的第一種混合原則。

五、自由曲式

所謂自由曲式是特指作品的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)存在不能歸為任何一種曲式類(lèi)型的現(xiàn)象。對(duì)于作為滿(mǎn)足人類(lèi)審美需求的藝術(shù)品而言,其中“自由”的概念應(yīng)是相對(duì)的。所以無(wú)論是什么特殊的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)都應(yīng)大體符合下列要求:

1、作品中主題的數(shù)量有限并按某種個(gè)性化結(jié)構(gòu)邏輯安排,突出主要主題。

2、各部分有明確的結(jié)構(gòu)功能意義,樂(lè)思相對(duì)完整。

3、能給人以審美的享受。

下面就以柴可夫斯基《第四交響曲》末樂(lè)章為例,與大家一起探討一下關(guān)于自由曲式的寫(xiě)作特點(diǎn)。很多分析文章都將該樂(lè)章劃為回旋曲式一類(lèi),并稱(chēng)其為回旋曲式的典范,而筆者認(rèn)為該樂(lè)章的曲式類(lèi)型還值得商榷,因?yàn)樽髑抑皇窃谧髌分羞\(yùn)用了一定的回旋原則而已,但這種原則的運(yùn)用又與混合曲式中運(yùn)用不同曲式原則相結(jié)合的方法大不一樣。

正如上文提到,自由曲式中的“自由”應(yīng)當(dāng)是一種相對(duì)的概念,作為音樂(lè)作品,無(wú)論怎樣設(shè)計(jì),曲式的基本原則還是存在的,比如重復(fù)的原則、變奏的原則、展開(kāi)的原則、對(duì)比的原則、回旋的原則或再現(xiàn)的原則等等。柴可夫斯基《第四交響曲》末樂(lè)章就是一首以3個(gè)主題為基礎(chǔ),運(yùn)用回旋、變奏、展開(kāi)三種原則相結(jié)合而形成的一個(gè)自由曲式,其結(jié)構(gòu)圖示如下:

作為出現(xiàn)在樂(lè)曲最開(kāi)頭的A樂(lè)段似乎是回旋曲式的疊部,因?yàn)槠浜筮@個(gè)主題又出現(xiàn)了3次。但無(wú)論是從它本身的陳述手法、結(jié)構(gòu)分量以及它同其他主題的關(guān)系來(lái)看,更像是一個(gè)導(dǎo)入性的結(jié)構(gòu)片段。(見(jiàn)例3)

例3:

真正在本樂(lè)章中占有重要地位的是B主題(見(jiàn)例4)

例4:

該主題來(lái)自于一首俄羅斯民歌,并且在曲式后面的發(fā)展中得到大量的運(yùn)用。接下來(lái)的片段,18-29小節(jié)是B主題的展開(kāi)并兼有導(dǎo)向A主題再現(xiàn)的連接作用。A主題從第30小節(jié)開(kāi)始完整再現(xiàn)一次后,便引出了由樂(lè)隊(duì)全奏的激昂的第三個(gè)主題C。該主題結(jié)束是開(kāi)放的(47小節(jié)),隨后是第一部分的小結(jié)尾,并在其中引入了前奏主導(dǎo)主題的因素。樂(lè)曲的第二部分是用固定旋律變奏的手法對(duì)B主題加以變奏并分裂地展開(kāi)。樂(lè)曲第三部分除了再現(xiàn)A、C主題以外,第一部分的小結(jié)尾在這里也再現(xiàn)了一次(136-148小節(jié))。樂(lè)曲第四部分再一次變奏與展開(kāi)B主題,隨后的第五部分為一個(gè)插入的部分,運(yùn)用一樂(lè)章前奏的主導(dǎo)動(dòng)機(jī)寫(xiě)成。樂(lè)曲第六部分為再現(xiàn)的部分,但沒(méi)有按照第一部分主題呈示的順序和內(nèi)容再現(xiàn),而是先再現(xiàn)了C主題,最后再現(xiàn)A主題,在255小節(jié)全終止以后,作曲家融合B、C主題的因素寫(xiě)作了一個(gè)導(dǎo)向尾聲的連接段。最后,尾聲運(yùn)用B主題的材料,在一片歡騰聲中結(jié)束。

作為非典型曲式這種類(lèi)型而言,作曲家完全可以根據(jù)作品內(nèi)容表達(dá)的需要設(shè)計(jì)出各種個(gè)性化極強(qiáng)的曲式樣式來(lái),但無(wú)論其怎樣“發(fā)明”、“創(chuàng)造”,作為音樂(lè)發(fā)展的基本原則是無(wú)法丟棄的,所以在所謂“非典型”中仍然存在著各種“典型”的現(xiàn)象。

對(duì)于一部音樂(lè)作品的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)而言,無(wú)論其采用自由曲式或混合曲式,無(wú)論其采用“典型曲式”或“非典型曲式”,只要有其自身的結(jié)構(gòu)規(guī)律,能給人以審美的感受,它就是一部好作品,很多優(yōu)秀的范例已經(jīng)充分地說(shuō)明了這一點(diǎn)。所以我們?cè)谟懻摲堑湫颓綍r(shí)應(yīng)該認(rèn)識(shí)到:非典型曲式也是一種曲式類(lèi)型,它和典型曲式在音樂(lè)作品中具有同等的地位與價(jià)值。

責(zé)任編輯:馬林

參考文獻(xiàn):

[1] 斯波索賓.曲式學(xué)[M]. 張洪模譯.上海:上海文藝出版社,1986.

[2] 高為杰,陳丹布.曲式分析基礎(chǔ)教程[M].北京:高等教育出版社,2003.

[3] 楊儒懷.音樂(lè)分析論文集[M].北京:中國(guó)文聯(lián)出版社,2000.

[4] 彭志敏.柴可夫斯基交響曲[M].湖南:湖南文藝出版社,2000.

[5] 彭志敏.音樂(lè)分析基礎(chǔ)教程[M].北京:人民音樂(lè)出版社,1997.

[6] 錢(qián)仁康,錢(qián)亦平.音樂(lè)作品分析教程[M].上海:上海音樂(lè)出版社,2001.

[7] 石小濤.曲式與作品分析譜例[C]. 四川音樂(lè)學(xué)院內(nèi)部參考教材.