復合人才培養背景下高校的英語專業課程改革研究

張麗敏

摘要:在復合人才培養背景下,高校英語專業課程體系突現出很多不足,集中體現在與市場需求脫節和忽視學生要求等方面。因此,進行英語專業課程改革迫在眉睫。本著滿足社會和經濟發展需求,滿足學生未來職業發展和終身教育需求,符合學生心里發展的需求等原則,新的課程體系主要兼顧了三個方面:專業課程,人文課程,職業課程。

關鍵詞:英語專業;專業課程;人文課程;職業課程

中圖分類號:G642.0文獻標志碼:A 文章編號:1002—2589(2009)29—0152—02

一、引言

當前我國高校英語專業教育人才培養尚存在系統性偏差,集中表現為人才培養效果與市場需求間存在差異與距離,導致這一偏差的最直接原因是課程。我國已多次嘗試引進國外先進課程模式以推動英語專業課程改革,但外語教育與國情有相當緊密的關系,這給全面引進國外經驗帶來了難度,大量的實際教學改革實際上仍局限于宏觀或局部,沒有全面提出符合國情特點的課程模式和培養方案,更沒有系統總結課程開發方法。從而造成大量實施的課程仍然不能從根本上擺脫單一學科系統化的課程模式。

二、高校英語專業課程體系中存在的問題

(一)高校英語教學與用人單位需求相脫節

高校培養的大學生,本來是為整個社會和市場培養的,尤其是為企業培養人才的,但是,很多優秀的大學畢業生第一選擇愿意留在高校,第二選擇為政府機關。這表明高校現行的培養模式與課程設置所培養出的英語人才,與社會和市場對綜合英語能力的需求嚴重脫節。以翻譯人才為例,每年的英語專業畢業生中翻譯人才的求職數量從每個職位平均87人次申請增加到135人次,增幅54%。然而真正能承擔起翻譯工作的人才卻非常少,個中原因既有理論認識上的偏差,也有多年來的偏見。許多人一直把翻譯人才的培養看成是外語教學的副產品,抹殺翻譯的專業特點,不承認翻譯工作的職業性。導致目前我國高校的英語專業的課程設置和培養模式多側重于語言文學課程,而完全忽視與翻譯職業相關的人文課程和職業素質課程。

(二)高校英語教學忽視了學生的需求

現在的大學生處于信息化的時代,他們的就業和職業觀發生了很大的變化,渴望嘗試多元化的職業選擇。我們現行的英語教學模式嚴重漠視他們的需求,沒有培養出他們適應市場的能力,導致在校就讀的大學生缺乏學習動力和學習興趣;畢業的大學生就業找工作難,到崗后進入角色慢。

三、課程體系建立的原則

(一)滿足社會和經濟發展需求

經濟建設需要人才,而培養出的人才只有為社會所接納,并轉化為生產力,才能發揮作用。國家經濟發展對外語專業人才的要求也發生了很大的變化,純語言技能培訓的人才培養模式凸現其局限性,時代的發展對人才培養提出了外語強、專業亦強這一更高要求。因此,在課程體系改革中要努力使課程內容跟上時代發展的步伐。應把英語教學與社會和市場需求的吻合度作為教育質量的評價標準,加大對學生就業后的適應能力、溝通能力、創新能力的培養。按照教育部各高校專業教學指導委員會的要求修訂本科人才培養方案,充實專業核心課程、專業方向課程及實踐教育環節,進一步完善課程體系,提升專業教學水平,提高人才培養質量。

(二)滿足學生未來職業發展和終身教育需求

中國高等教育在成功的實現從精英教育到大眾教育的轉變之后,高等教育已不屬于博雅教育那種遴選“人才”、按既定的高規格進行打造,而是服務,是面向市場提供學生“產品”。在高等教育從社會邊緣轉向社會中心時,學問的“高深”不再是傳統學術意義上的“狹窄深奧”,而是由許多種專門知識——這些知識有的較深奧,有的較淺顯。

隨著經濟社會的發展。“知識半衰期”“能力半衰期”不斷縮短,一個人一生從事一種職業、在一個崗位上工作一輩子的情況會越來越少。因此,高校英語專業的課程體系一方面要為學生構建進入未來職業世界所需要的知識結構和能力結構,使學生得到職業世界的認可。另一方面又要堅持以學生全面和諧發展為中心,為學生今后的教育和培訓創造接口和條件,在教育終身化體系建構過程中對現有的教學內容進行整合重組,讓學生在學習中體驗發現社會對自身的需求,反思并尋找自身能力的不足,彌補能力短板;同時能讓學生在未來要選擇的職業模型中,盡早、準確地進行職業定位。

(三)符合學生心里發展的需求

心理學揭示,學生心理發展只有在客觀條件形成學生心理的興趣和欲望時才有可能。心理健康只有在主動的行為中才能實現。在那種被居高臨下的控制狀態下,強求用教材知識作為唯一的標準接受評判,只能損傷學生心理。因此,構建適應學生心理健康發展的課程體系,是高等教育課程改革的當務之急。有調查結果顯示學生學習的興趣大致來自于兩個方面:一是學有自己喜歡的人文內容的課程;一是學對自己將來就業有幫助的課程。

四、課程體系研究結果——課程體系結構

本著以上的原則,高校英語專業需要進行課程體系的結構調整,努力建成包含外語語言技能、國別文化與國情、中國語言文化、通識教育課程、職業素質教育課程的多元課程體系;更新教學內容,增加經典人文內容和學科發展前沿知識,并適當增加教學信息量,使學生在容納各種觀點的同時善于分辨和選擇,達到豐富文化底蘊、拓展思路、提高學習能力和思辨能力的目標。

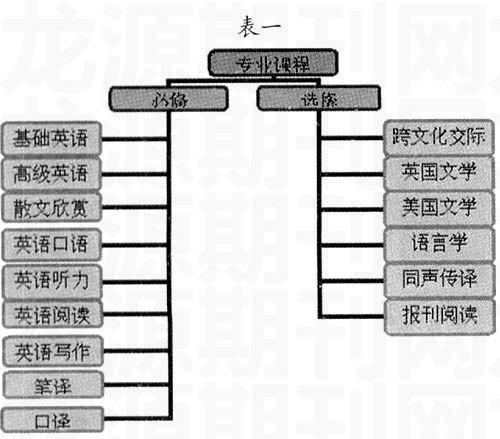

(一)專業課程體系(見表一)

專業課程體系由專業必修課和專業選修課組成。專業必修課程體系包含英語專業所有的專業基礎課,是英語專業學生語言能力的根基。這一部分嚴格按照國家教育部下發的《高等學校英語專業英語教學大綱》的要求,即“傳授英語基礎知識,對學生進行全面的、嚴格的基本技能訓練,培養學生實際運用語言的能力、良好的學風和正確的學習方法,為進入高年級打下扎實的專業基礎。”專業選修課系統地把學科前沿的最新信息介紹給學生,目的不是介紹理論知識,而是培養學生的創新意識和創新精神。教學的著眼點是通過學科前沿信息的介紹,讓學生領悟滲透在這些信息中的新的思路、研究方法和思維方式。

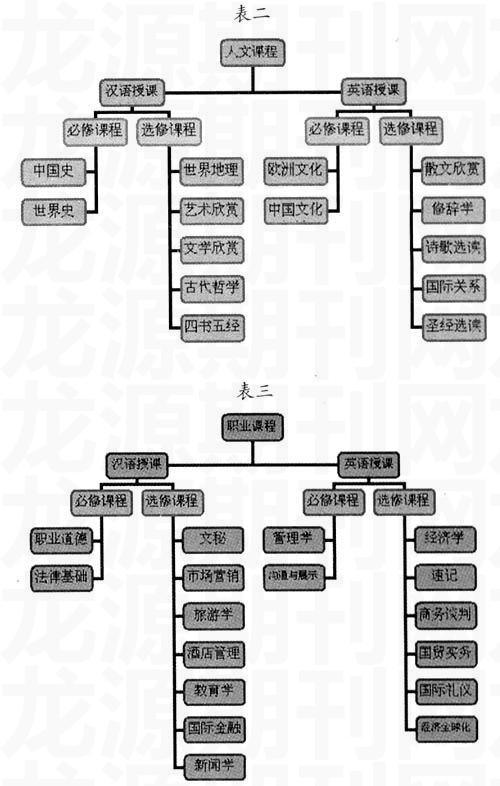

(二)人文課程體系(見表二)

人文課程體系不同于傳統的專業知識課程。這一部分課程在英語語言、文學、文化方面的課程之外,加入了漢語授課的人文課程。同時,對原有的專業知識課程進行了重新整合,把專業性特別強,實用性比較弱的語言課程剔除;加入一些文化性質強,人文覆蓋廣的課程。人文課程主要注意培養學生人文精神和綜合素質,培養學生在“學會求知、學會做事、學會共處、學會做人”的過程中,“學會生存、學會發展”,實現從學生向社會人的心理、人格、能力的全面轉化。非專業關鍵能力的培養對他們來說甚至比專業技術能力的培養更加重要。使學生了解世界、熟悉國際規則、熟悉涉外業務,使其成為能參與21世紀國際競爭和發展需要的優秀人才。

(三)職業課程體系(見表三)

職業課程體系特點鮮明的區別于傳統大綱中“相關專業知識課程”。因為傳統的英語專業教學導致畢業生的擇業范圍較為狹窄,一般,只能選擇與英語專業有關的職業。這樣就必然導致擴招后的英語專業大學生面臨就業難的問題。在現代社會活動和生產過程中,按人才的職能作用與需求傾向,人才一般可分為學術型、工程型、技術型、技能型等四種類型。以前的英語專業培養模式和課程體系主要致力于把學生培養成學術型人才,把學生的技能教育當作教育的附屬,這無疑與現代化建設相違背。課程體系兼顧了專業教育和職業素質教育,把學術型和技能型人才培養結合起來。

五、結語

高校英語專業課程改革是一個時代性很強的課題。隨著社會與經濟的發展,對高等教育人才的需求在不斷變化,因此,相應的專業培養模式與課程體系設置就會發生改變。教育的目的是培養對社會有用的人才,英語專業教育從誕生那天起,也經歷了天翻地覆的變化。今天的英語專業畢業的學生應該是具有很大的職業重塑空間的,今天的英語專業畢業生也應該具備超越英語語言能力以上的諸多能力,如信息收集處理能力、新知識獲取能力、問題分析和解決能力、團結協作和社會活動能力。因此需要及時并深入進行高校英語專業課程改革研究。

參考文獻:

[1]阿什比.科技發達時代的大學教育[M].北京:人民教育出版社,1983.

[2]叢立新著.課程論問題[M].北京:教育科學出版社,2000.

[3](美)多爾著,王紅宇譯.后現代課程觀[M].北京:教育科學出版社,2000.

[4]郭薔.從學生就業競爭力看英語教育改革[N].光明日報,2008-2-20.(第10版).

[5]潘懋元,謝作栩.試論從精英到大眾高等教育的“過渡階段”[J].高等教育研究,2001,(2).

[6]雅克·哈拉克.投資于未來——確定發展中國家教育重點[M].北京:教育科學出版社,1993.

[7]朱智賢.心理學大詞典[M].北京:北京師范大學出版社,1991.

(責任編輯/石銀)