福州市土地景觀格局動態變化及多樣性分析

潘鵬程

?

福州市土地景觀格局動態變化及多樣性分析

潘鵬程

福建省省級土地登記中心

利用1985年、2000年兩期土地利用數據,借助ArcGis8.3軟件平臺對數據進行處理,得到面積、斑塊數等基本數據,然后用EXCEL軟件計算各景觀指標指數。從數據看出,整體上福州地區多樣性指數、破碎度指數有所上升,優勢度指數下降,景觀格局趨于穩定,系統趨于優化。內部差異性分析方面,對2000年各景觀多樣性指數在DPS軟件包中利用模糊聚類模塊進行聚類分析,結果分為三類。

景觀格局 景觀多樣性 模糊聚類

景觀(Landscape)是由一組以類似形式重復出現且相互作用的生態系統(Ecosystem)所組成的具有高度異質性(Heterogeneity)的區域[1-2]。景觀格局是由許多景觀過程長期作用的產物,同時景觀格局也直接影響景觀過程[3]。景觀多樣性是指景觀單元在結構和功能方面的多樣性,它反映了景觀的復雜程度[4]。景觀格局的研究一直是景觀生態學研究的熱點。目前多從時間與空間兩個方面對區域景觀格局進行研究,利用不同時期數據可對某區域景觀格局進行動態變化研究,利用特定時期數據可進行區域內部差異性研究。本文利用福州市1985年、2000年土地利用數據對福州市土地景觀格局進行動態變化研究,并對2000年福州地區各縣市景觀多樣性數據進行聚類分析。

1 研究區概況與研究方法

1.1 研究區概況

福州位于北緯25°15′~26°39′,東經118°08′~120°31′,東瀕東海,與臺灣省相望,西臨三明市和南平市,北接寧德地區,南連莆田市,行政上轄五區八縣市,面積11968km2。福州地區地跨中亞熱帶與南亞熱帶,屬亞熱帶海洋性季風氣候,暖熱濕潤,宜于林木和農作物生長。境內多山地,山地氣候的垂直變化也頗明顯,從而也引起土壤和植被的垂直分布差異。陸域資源林地面積大,耕地卻嚴重不足,人口與耕地的矛盾突出;水資源豐富,但時空分布不均,沿海和島嶼嚴重缺水;海洋資源豐富,生物、動力、石英砂、灘涂淺海等都有很大的儲量,面積較大。

1.2 數據獲取

本文采用1985年、2000年土地利用數據,存儲格式為ESRI Arc/Info Coverage格式。福建省政區圖,原圖比例尺1:25萬,經緯度坐標,數據格式為ESRI Arcview shape 格式。數據處理采用Arc/Info 作為軟件平臺。首先使用ArcToolbox 將數據轉換為統一的Coverage 格式,采用高斯-克呂格投影,北京1954年坐標系。利用ArcMap統計各景觀類型單元的斑塊數、面積、周長等,結合Excel計算各指標值。

1.3 指標選取

對景觀空間格局的定量描述是分析景觀結構、功能及過程的基礎。通過格局分析就可以把景觀的空間特征與時間過程聯系起來,從而能夠較為清楚地對景觀內在規律性進行分析和描述。這是景觀生態學與其它生態學科的重要區別之一[3]。根據研究區與獲取的數據特點,選取如下指標進行景觀格局及動態變化研究[5]。

1.3.1 斑塊面積(A)和斑塊周長(P)。斑塊面積和斑塊周長是進行景觀格局計算的基礎,可直接利用ArcMap的統計查詢功能獲得。

1.3.3 景觀優勢度(D0)

1.3.4 景觀破碎度(C)。C=板塊總數/總面積,反映景觀的破碎化程度。

1.3.5 斑塊分維數(D)。D=2log(P/4)/logA, 用來測定斑塊周邊形狀的復雜程度。D值的理論范圍為1.0~2.0,1.0代表形狀最簡單的正方形嵌塊,2.0代表等面積下周邊最復雜的嵌塊體。

1.3.7 景觀均勻度(E)。 E=(H/Hmax),用于描述景觀里不同景觀類型的分配均勻程度。E是均勻度,H是多樣性指數,Hmax是最大多樣性指數,Hmax=log2(m) ,m為景觀類型數目。

1.3.8 景觀分離度Fi。Fi=Di/Si,其中,Fi為景觀類型i的分離度;Di為景觀類型i的距離指數,Di= ni/A,ni是景觀類型i的斑塊總數,A為景觀的總面積;Si為景觀類型i的面積指數,Si=Ai/A,Ai表示景觀類型i的總面積。

2 景觀格局動態變化分析

根據福州具體情況,從斑塊數、面積、景觀優勢度、多樣性指數、景觀破碎度來分析福州市15年來的景觀變化情況。

2.1 統計結果

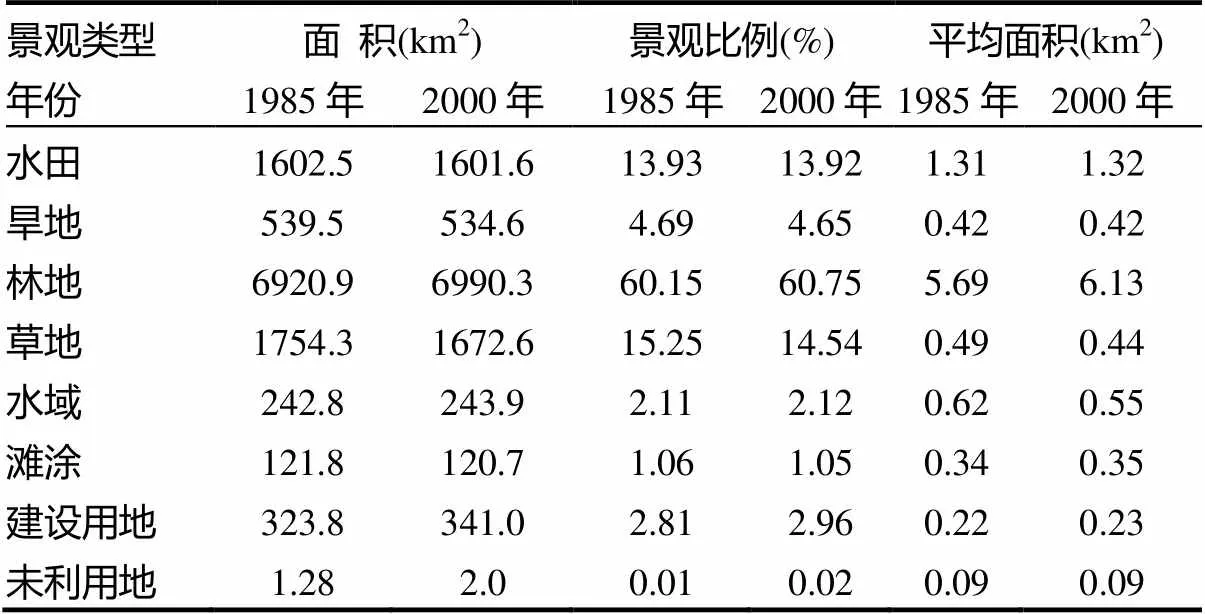

根據以上統計方法,得到福州地區景觀格局與景觀指標值變化結果如表1。

表1 福州地區景觀格局與景觀指標值變化

續表1

景觀格局指標多樣性指數優勢度破碎度 1985年1.2421.7580.828 2000年1.7801.2200.845

2.2 結果分析

對表1兩個時期的面積、景觀比例(%)、平均面積、多樣性指數、優勢度、破碎度的比較,反映出在15年中福州市景觀格局變化呈如下特點:水田、旱地、草地面積、景觀比例均有不同程度的減少,林地、建設用地明顯增加。說明在此期間受政策因素影響,考慮到生態環境的保護,部分耕地實行了退耕還林,且隨人口數量的增加、人民生活水平的提高部分耕地或草地被建筑所占用。森林仍然作為景觀基質,景觀比例占60%以上。并且由于大面積的人工林使得林地連片分布,平均面積由5.69km2上升到6.13km2。與1985年相比,到2000年為止,景觀優勢度指數變小,多樣性指數與破碎度指數均有上升。多樣性指數上升與優勢度指數下降說明隨著人類對生態環境認識的深入,環境意識的加強,對環境的破壞減少,使得景觀類型多樣化,系統自組織調節能力有所增強,系統趨于優化。

3 景觀多樣性分析

景觀動態變化說明了福州市景觀格局隨時間的變化情況,為提出合理的政策,由于區域內部存在差異性,本文對其多樣性在DPS軟件包中利用模糊聚類對各縣市指標值(如表2)進行聚類分析。

3.1 模糊聚類基本原理

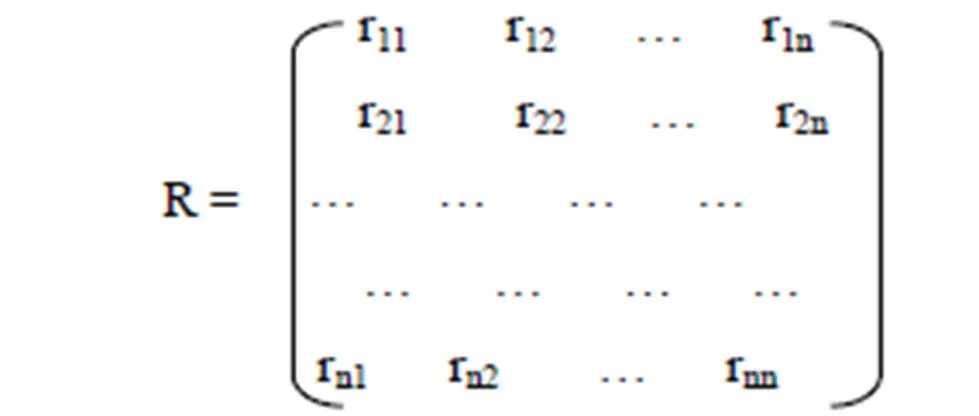

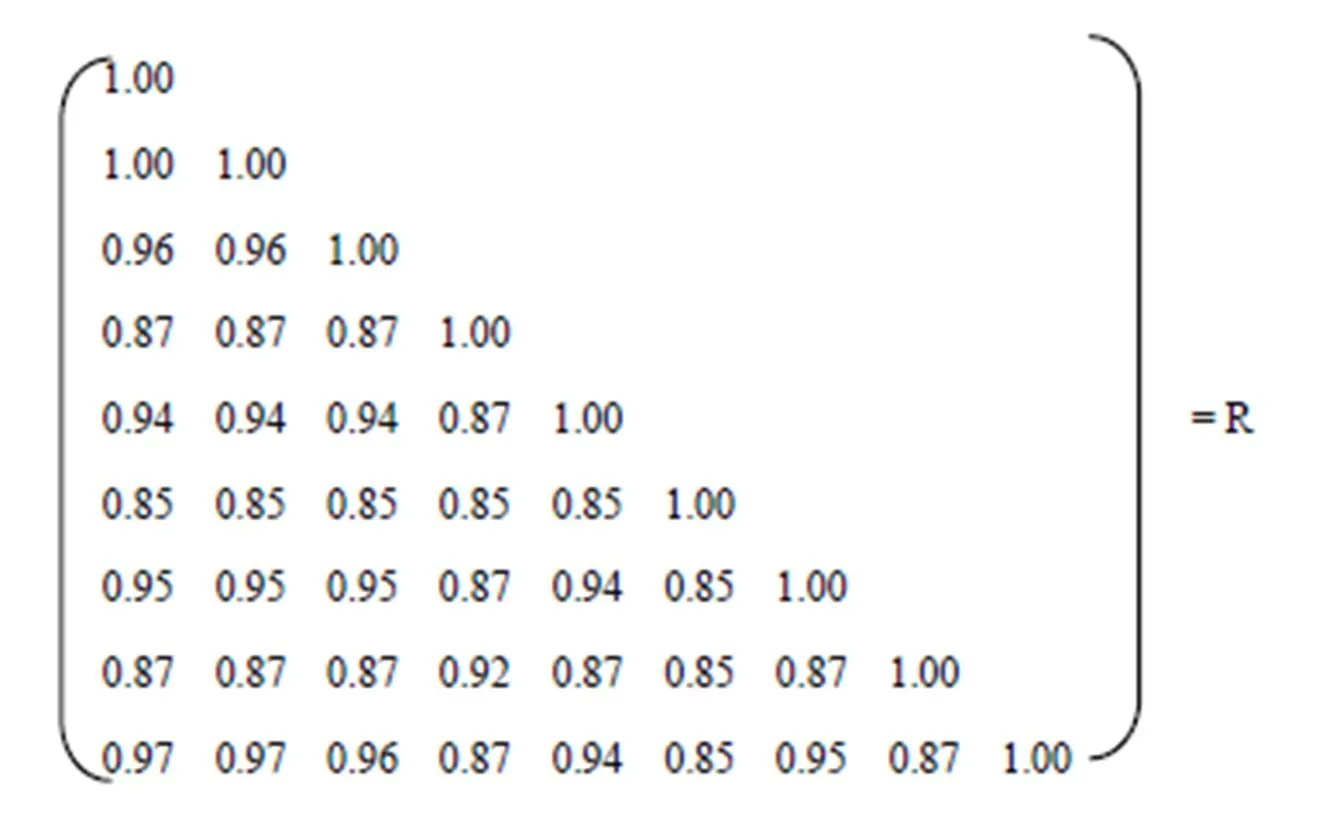

假設有n 個要分類的樣本,記為X1,X2,…,Xn,每個樣本有m個量化指標,記為Xi1,Xi2,…,Xim,構成n×m階矩陣。模糊聚類是一種以模糊等價關系為基礎的傳遞閉包法,該方法首先定義樣本之間的相似系數或距離,樣本X1與X2的距離記做rij,得到n×n階模糊矩陣R:

一般來講,相似矩陣只滿足自反性rij=1,對稱性rij=rji,而不滿足傳遞性,不是模糊等價矩陣,因而不能直接進行分類,必須進行改造。利用平方法改造矩陣:R2=R×R,…,R2k=Rk×Rk,k=1,2,4,…,直到找到最小的k,使得R2k=Rk,令R=Rk,則R就是模糊等價矩陣。取水平λ滿足0≤λ≤1,依次比較R中的各個元素,若該元素大于等于λ,則令該元素為1,否則為0,得到截矩陣Rλ,由Rλ進行分類。

3.2 指標值獲取

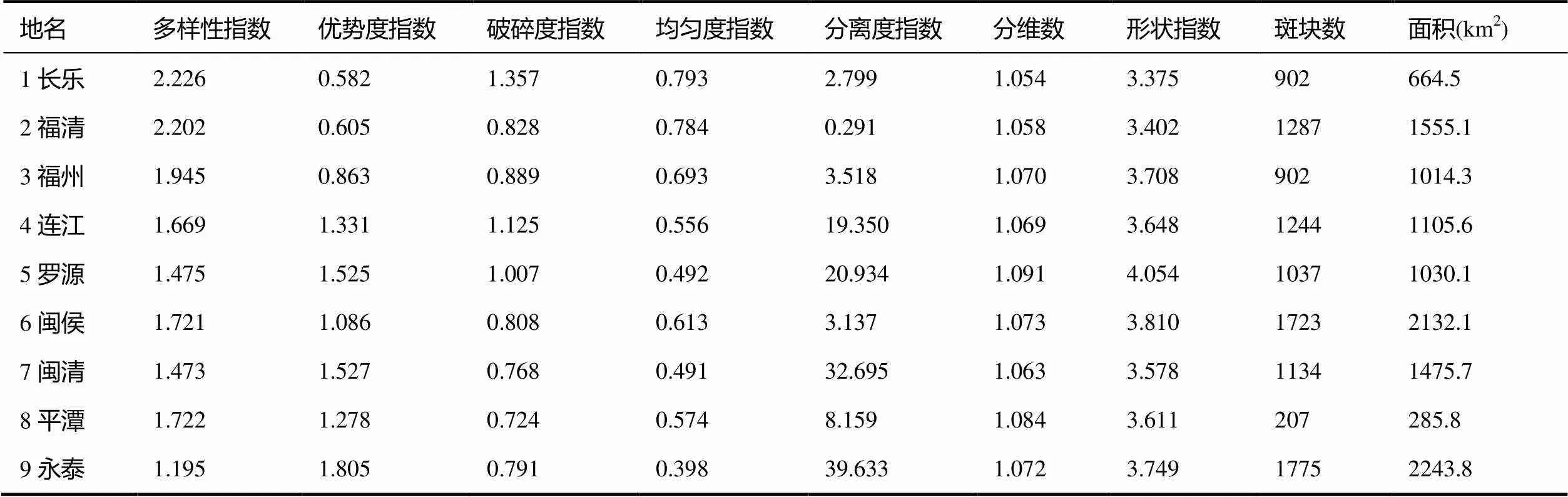

景觀多樣性主要研究組成景觀的斑塊在數量、大小、形狀和景觀的類型、分布及其斑塊間的連續性、連通性等結構和功能上的多樣性。因此,選擇多樣性指數、景觀優勢度、破碎度、均勻度、分離度、分維數、形狀指數、斑塊數、面積等9個指標,對福州地區各縣市景觀多樣性進行聚類分析。指標值是在ArcGis 8.3軟件平臺上統計面積、周長、斑塊數結合EXCEL計算獲得(表2)。然后利用DPS軟件包中模糊聚類模塊進行分析。

表2 景觀多樣性指標值

3.3 結果及分析

3.3.1 評價指標的預處理

為了消除不同指標的量綱影響,便于分析和比較,采用極差標準化變換方法對數據進行歸一化處理,公式如下:

Zij=(Xij-Xjmin)/(Xjmax-Xjmin)

其中Zij、Xij分別為標準化后、標準化前第i各樣本的第j個指標值,Xjmin、Xjmax為第j個指標的最小、最大值。

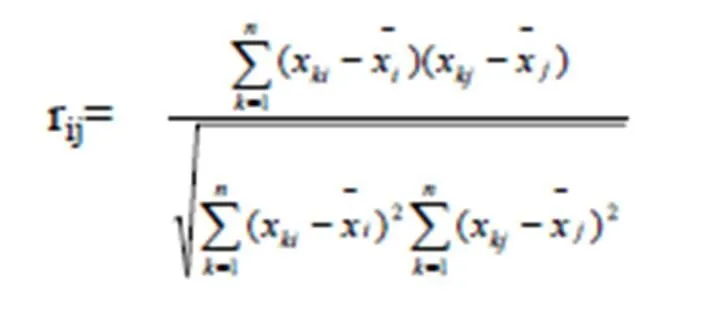

3.3.2 模糊相似矩陣的建立

樣本間的相似系數由相關系數法計算,其公式為:

3.3.3 聚類結果

利用傳遞閉包法求得模糊等價矩陣R及聚類樹系圖(見圖1)。

通過模糊聚類分析可以看出,當置信水平λ=0.90時,福州地區的9個縣市可以劃分為三類:

第一類:長樂、福清、福州、羅源、閩清、永泰,多樣性指數較高,優勢度指數偏低,破碎度、均勻度、分離度指數較高,形狀指數偏大,整體呈現出城市地域型景觀特征,與該地域在研究年份內水田、旱地、草地面積、景觀比例減少,建設用地增加有關。

第二類:連江、平潭,多樣性指數相對均衡,優勢度指數偏低,破碎度、均勻度、分離度指數不高,形狀指數適中,整體呈現出城鄉過渡型地域景觀特征,該地域在研究年份內部分耕地實現了退耕還林、森林覆蓋率顯著提升。

第三類:閩侯,多樣性指數相對均衡,優勢度指數較低,破碎度、均勻度、分離度指數形狀指數均偏低,整體呈現出傳統型地域景觀特征,系統自組織調節能力有待增強。

[1] [美]R·福爾曼,M·戈德倫.肖篤寧等譯.景觀生態學[M].北京:科學出版社,1990.

[2] 宋樹龍,李貞.廣州市城市植被景觀多樣性分析[J].熱帶地理,2000,20(2):121-124.

[3] 王憲禮,肖篤寧等.遼河三角洲濕地的景觀格局分析[J].生態學報,1997,17(3):317-323.

[4] 傅伯杰,陳利頂.景觀多樣性的類型及其生態意義[J].地理學報,1996,51(5):454-462.

[5] 馬安青,陳東景等.基于RS與GIS的隴東黃土高原土地景觀格局變化研究[J].水土保持學報,2002,16(3):56-59.