高職課程教學(xué)的制約因素與技能目標(biāo)——以計算機控制技術(shù)專業(yè)為例

黃濤

(北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院 電子工程系,北京 100102)

在高等職業(yè)教育的實踐中,傳統(tǒng)的教法與做法已經(jīng)不能完全適應(yīng)現(xiàn)實要求。適應(yīng)社會、適應(yīng)學(xué)生的高職課程改革進入到教師的日常工作。在課程改革的探索過程中,為了保證課程教學(xué)體系的平穩(wěn)過渡、保證課程教學(xué)的成功實施,對影響課程教學(xué)的因素和對課程改革的道路進行定性的分析是必要的。

一、課程教學(xué)的制約因素

(一)教學(xué)觀念

學(xué)生是教學(xué)的主體還是客體,這是關(guān)系到教育如何進行的根本問題。學(xué)生主體論的教育觀必然要求教育創(chuàng)造一切條件使得學(xué)生能夠自我學(xué)習(xí),自我激勵,自我完善。[1]學(xué)生客體論的教育觀難免讓學(xué)生被動地接受教育者的一切設(shè)計,亦步亦趨地跟著老師的指引,從而扼殺學(xué)習(xí)的主動性。如果認為學(xué)生既是教育的主體也是教育的客體,那么,有必要理清什么時候、什么程度上是主體和客體?應(yīng)該隨著學(xué)生年齡的增長,逐步使學(xué)生成為學(xué)習(xí)的主人,終生學(xué)習(xí)但不應(yīng)該終生做小學(xué)生。但高職課堂教學(xué)的現(xiàn)狀遠非如此。

(二)學(xué)生因素

學(xué)生學(xué)習(xí)素質(zhì)的評價關(guān)系到高職教育改革的走向。有人認為高職院校的學(xué)生在智商、情商等方面落后于本科院校的學(xué)生,因此,高職教材要盡量避免理論深度,盡量讓學(xué)生掌握基本的操作及基本的技能;也有人認為高職院校的學(xué)生主要是缺少良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣,因此,高職院校對學(xué)生要嚴格管理,實行導(dǎo)師制,不斷提高學(xué)生的學(xué)習(xí)能力。在實際情況中,可以發(fā)現(xiàn)高職院校學(xué)生之間的差異是巨大的,有的學(xué)生可能是心理因素、學(xué)習(xí)習(xí)慣等造成學(xué)習(xí)掌握能力偏低,也有不少學(xué)生確實是接受能力、閱讀能力、學(xué)習(xí)積極性和持久性、學(xué)習(xí)興趣等等存在不可克服的障礙,不完全具備接受高等教育的條件。如何弱化高等職業(yè)教育中的困難部分,使得所有學(xué)生能夠順利完成學(xué)業(yè),成了高職院校教師的艱難抉擇,高職教育改革勢在必行,很多院校都在主動地、迫切地尋求專業(yè)和課程改革的突破點。[2]

我們還應(yīng)該考慮到學(xué)生的地域因素。如北京學(xué)生幾乎全部在北京就業(yè),我們的專業(yè)設(shè)置和專業(yè)技能一定要符合北京的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),培養(yǎng)的學(xué)生要具有足夠的能力能夠滿足首都經(jīng)濟建設(shè)的需要。我們還要考慮到絕大部分學(xué)生是獨生子女的特點,在關(guān)心他們學(xué)習(xí)的同時,還要關(guān)心他們的心理健康。有時候,我們甚至應(yīng)該考慮學(xué)生的性別因素。

對高職院校學(xué)生的學(xué)習(xí)素質(zhì)的分析是必要的,這是我們高職教育和高職教育改革的基本依據(jù)之一。教育不能脫離學(xué)生的實際。定量的、客觀的分析是一項嚴肅的、嚴謹?shù)墓ぷ鳎鳛榻虒W(xué)第一線的老師,對于學(xué)生的基本狀況是清楚的,我們應(yīng)該實事求是地采集數(shù)據(jù)并加以整理,作為課程改革領(lǐng)導(dǎo)層決策的依據(jù)。

(三)市場因素

市場導(dǎo)向使得教師的投入程度受到強烈影響,教師批作業(yè)、答疑已經(jīng)很少甚至滅絕了,很多教師在其他院校兼課,教師的時間和精力并沒有完全投入到教育的各個環(huán)節(jié)上。這首先在于學(xué)校對教師是講成本的,每一課時都構(gòu)成計價工資;學(xué)校要求教師一切問題全部在課堂上解決,推崇“精品課程”,以此來解決教學(xué)成本和學(xué)生負擔(dān)的問題。學(xué)生的課堂學(xué)習(xí)類同于聽講座、聽報告,課前沒預(yù)習(xí),課后不復(fù)習(xí);作業(yè)千篇一律,考試背題背答案;實驗不動手,看老師演示;畢業(yè)設(shè)計基本沒有,網(wǎng)上下載應(yīng)付了事。這些都是市場因素對學(xué)校、教師和正常的教學(xué)環(huán)節(jié)造成的重大影響,其結(jié)果必然是學(xué)生受害、社會受害、教師聲譽受損。教育應(yīng)該相對獨立于市場,教育如果緊跟市場走,很難完整地貫徹黨的教育方針。但是,市場因素對教育的影響又是客觀存在的,如何抑制市場因素對教育的不良影響有賴于教育行政部門和學(xué)校的有效干預(yù)。

(四)成本因素

教育受市場因素的腐蝕實質(zhì)上是利益的驅(qū)動而喪失教育的社會職責(zé)。但教育還是要考慮成本因素的。如果教師是一帶一的、師徒相授式的教學(xué),那么學(xué)生一定會學(xué)得很好,但是,教育成本也會居高不下。一些私立學(xué)校、貴族學(xué)校可以考慮幾個老師帶一個或幾個學(xué)生的教育模式。高職教育應(yīng)該是以合理的成本培養(yǎng)出一定技能的合格人才。成本和學(xué)生掌握的技能與程度的關(guān)系有待于定量地加以分析。目前,國家對教師實行績效工資,教師的工資應(yīng)該是大幅度提升的,教師的收入在整個社會應(yīng)該不低于公務(wù)員的收入。在已經(jīng)實行績效工資的前提下,可以探索實行師徒制或者導(dǎo)師制,鼓勵和要求教師將更多的時間和精力投入到教學(xué)中。今后幾年,北京的生源將大幅度下降,教育行政如果能在高職層面試行10-15人的小班上課,一定會給高職教育以從容的改革時間。

(五)師資因素

師資因素是影響課程教學(xué)的最重要因素。德才兼?zhèn)涫且粋€好教師的評價標(biāo)準(zhǔn)。只有品格高尚的人才會勇于奉獻,只有一技之長的人才能有所奉獻。高職教育要求“雙師”型教師即教師加工程師,要求教師既會講也會做。這在設(shè)想上是合理的,但在現(xiàn)實當(dāng)中很難體現(xiàn)。拿工程師資格證很容易,但有工程師技能卻需要時間和實踐的歷練;同樣,工程師要達到教師的講授水準(zhǔn)也需要磨練。鑒于目前的人事制度,真正的“雙師”型教師是稀缺的。僅僅憑一些證書大規(guī)模普及“雙師”型教師隊伍,恐怕還不夠,努力提高教師的專業(yè)技能水平,是師資建設(shè)的核心。多途徑多渠道地給予教師實踐的機會,同時,還需要改變教師職稱的上升途徑,規(guī)范教師的職業(yè)歷程,構(gòu)建高職院校的獨特師資力量,這需要較長的時間。適度引入市場機制,合理地構(gòu)建師資隊伍的進退機制,也許在不遠的將來會成為現(xiàn)實。

(六)教學(xué)設(shè)備與實踐環(huán)節(jié)

實驗和畢業(yè)設(shè)計是工科專業(yè)不可或缺的教學(xué)實踐環(huán)節(jié),這就離不開教學(xué)設(shè)備。實驗室建設(shè)不僅包括實驗所需要的設(shè)備、器材、器件,還應(yīng)該包括實驗實踐環(huán)節(jié)的各種規(guī)范。硬件設(shè)施到位后,實施什么樣的規(guī)范才能保證學(xué)生的技能掌握到規(guī)定的程度。這些軟性的東西需要學(xué)校組織教師加以細致系統(tǒng)的整理。實驗室建設(shè)是工科技能型課程建設(shè)最重要、最困難的部分,但同時又是最被忽視的部分。以實驗室為龍頭的教學(xué)改革需要教師具備較高的技能,但如果沒有相應(yīng)的規(guī)范加以監(jiān)督、監(jiān)管、評測,實驗室教學(xué)也很容易南轅北轍,達不到預(yù)想的效果。

二、課程改革的原則與方法

(一)課程改革必須圍繞技能目標(biāo)

課程教學(xué)的制約因素是我們課程改革的著眼點,有文章探討過針對這些因素的改革思路。但是,這些因素有賴于社會大環(huán)境長時間的改善,可以是我們課程改革的著眼點但很難是著力點,我們必須找到切實可行的持續(xù)改善的課程改革的道路。我們以為,針對高等職業(yè)教育,以專業(yè)技能為目標(biāo)的課程改革是現(xiàn)實的、可操作的。[3]

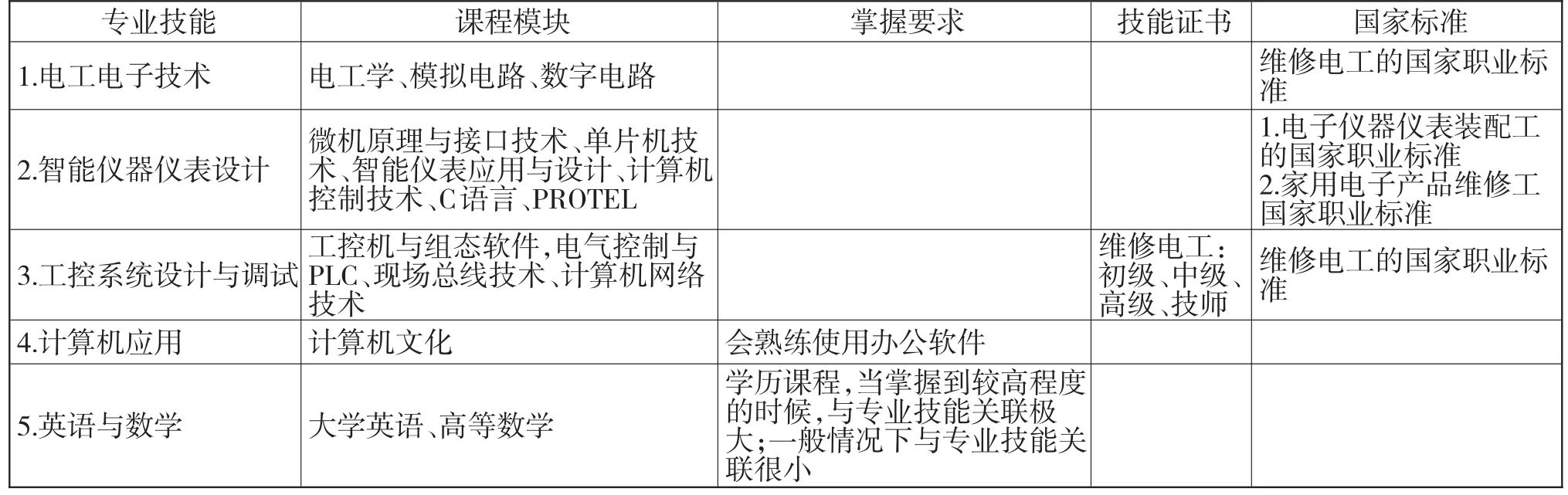

課程改革的目標(biāo)不能離開高職教育的培養(yǎng)目標(biāo)。高職教育實際上應(yīng)該培養(yǎng)學(xué)生具備市場需要的技能。課程改革的目標(biāo)就是在各種約束條件下盡量給予學(xué)生具有市場競爭力的技能。約束條件是指師資力量、教學(xué)成本、學(xué)生現(xiàn)狀等課程教學(xué)的制約因素。無論怎么分析市場需求、無論怎么分析就業(yè)崗位群、無論學(xué)生如何變化,高職教育如果不能給予學(xué)生市場生存的技能,那么,高職教育的目標(biāo)就不能達到。課程改革始終不能忘記授予學(xué)生“漁、獵”的技能。當(dāng)我們抱怨專業(yè)不能涵蓋社會需要或者與社會崗位有距離的時候,與其革新專業(yè),不如審視我們的專業(yè)技能是否具備社會需求、技能程度是否滿足崗位要求、技能寬度是否滿足工作需要。我們不應(yīng)該盯住專業(yè)不放,而應(yīng)該注重專業(yè)的實質(zhì)技能。計算機控制技術(shù)的專業(yè)技能可以概括為三類:第一,電工電子技術(shù);第二,智能儀表儀器的軟硬件設(shè)計;第三,工控系統(tǒng)集成與調(diào)試。相對于這三項技能,可以把各門課程歸結(jié)其下,成為課程群或者稱之為技能課程模塊的大課程。表1是計算機控制技術(shù)專業(yè)的課程歸納表。因此,課程改革首先要對技能課程模塊進行整合;其次從理論教學(xué)和實踐操作方面予以改變,緊緊圍繞技能要求去組織教與學(xué);再次,盡量與社會專業(yè)技能考核掛鉤,力圖通過社會化考試獲取國家相關(guān)職業(yè)證書。除了專業(yè)技能,學(xué)生還需要一些公共技能。計算機應(yīng)用技能是現(xiàn)代社會的普遍要求,學(xué)生在工作崗位上要能夠使用一些辦公軟件和工具軟件,因此,這些課程的學(xué)習(xí)也是必要的。為照顧學(xué)生的個人興趣,學(xué)生還能夠選修自己感興趣的技能課程模塊。我們每屆學(xué)生都有人自學(xué)考取會計師、導(dǎo)游員等證,如果學(xué)校安排這么一些技能課程模塊,相信有更多的學(xué)生能夠兼顧自己的興趣,獲取類似的職業(yè)證書,這有利于工管結(jié)合,也有利于復(fù)合人才的培養(yǎng),同時拓展了學(xué)生的就業(yè)面。如此看來,課程改革不僅僅是教與學(xué)的改變,可能還需要改變一些教學(xué)管理環(huán)節(jié)。比如,專業(yè)教研室細化為技能教研組,學(xué)生能夠自由地選修非本專業(yè)的技能課程模塊或者技能課程模塊的分課程。當(dāng)我們把注意力集中到掌握技能的時候,無論對于學(xué)生的學(xué)習(xí)、教師的工作、還是對于學(xué)校的教學(xué)管理都具備了客觀的基礎(chǔ),比如,對于教師的工作評價,既用不著學(xué)生的主觀打分,也用不著督導(dǎo)的聽課分析,學(xué)生拿到國家職業(yè)證書就是最公正的客觀評價。技能課程模塊對于原本若干門分散的課程進行了綜合,這本身就是很好的改革。原來的教學(xué)體系是學(xué)一門考一門結(jié)一門,相關(guān)的各門課程沒有綜合,甚至把先后關(guān)系的課程并行或者倒過來安排教學(xué)也不少見。

我們還要協(xié)調(diào)好英語、數(shù)學(xué)等基礎(chǔ)課程模塊與專業(yè)技能課程模塊的關(guān)系,要保證專業(yè)技能課程學(xué)習(xí)的充足時間,效果可能會更好些。

(二)課程教學(xué)的方法

課程改革的技能目標(biāo)原則要求教師首先必須具備同樣的或者更高的技能,這就要求學(xué)校要下大力氣梳理整合教師隊伍的技能、培訓(xùn)和提高教師隊伍的專業(yè)技能水平、引進有較高技能水平的專業(yè)教師充實教師隊伍;然后借鑒成功的教學(xué)模式,比如項目導(dǎo)向的教學(xué)方式,進行有效的課程教學(xué)改革。[4]

我們在借鑒和學(xué)習(xí)項目導(dǎo)向的教學(xué)方式的過程當(dāng)中,應(yīng)該允許教師有適度的彈性,以利于教師的比較、反復(fù)、鞏固、提高。改革應(yīng)該是改變中的改善,改善中的改變,兩者必須同時具備。

還應(yīng)該善于發(fā)現(xiàn)和保護教師當(dāng)中自發(fā)進行的課程改革。不管如何改革,只要能更有效地達到培養(yǎng)學(xué)生專業(yè)技能的目的、符合黨的教育方針、順從師生的個人意愿,就值得肯定和鼓勵。在教學(xué)方法上,在借鑒學(xué)習(xí)先進經(jīng)驗和鼓勵創(chuàng)造創(chuàng)新兩者之間有適當(dāng)?shù)墓踩荩w現(xiàn)學(xué)校管理的民主精神。

課程教學(xué)方法的改革也應(yīng)該有寬容的一面。要求所有的課程都按照一種教學(xué)方法顯然不符合世界多樣性的哲學(xué)觀;學(xué)生給老師打分、末位淘汰也把教師置于被動狀態(tài)。管理層的寬容能使教師的課程改革精雕細刻,更臻完善。

表1 計算機控制技術(shù)專業(yè)技能與課程模塊

高等職業(yè)教育必須貫徹執(zhí)行黨的教育方針,實事求是地兼顧市場的需求,因此,課程改革緊緊圍繞技能目標(biāo)是很好的選擇。同時,在技能目標(biāo)和課程教學(xué)的各種制約因素之間建立定量的分析也是迫切需要的,課程教學(xué)的方法還應(yīng)該是多樣而有效的,這有助于形成高效和諧的高職教育體系。

[1]劉次林.學(xué)生作為教育主體[J].中國地質(zhì)大學(xué)學(xué)報,2001(3):51-53.

[2]吳建新.職業(yè)教育課程改革的制約因素及對策[J].職業(yè)技術(shù)教育,2009(11):32-33.

[3]程宜康,吳景松.對當(dāng)前高職教育課程改革若干問題的思考[J].學(xué)術(shù)論壇,2008(4):47-49.

[4]萬平.高等職業(yè)教育課程開發(fā)的思考與實踐[J].中國職業(yè)技術(shù)教育,2007(10):27-29.